En ce lendemain du vingtième anniversaire de l’attentat, on peut songer effectivement à différentes occurrences où Wonder Woman entretient une relation conflictuelle avec la skyline de New York (ou assimilé).

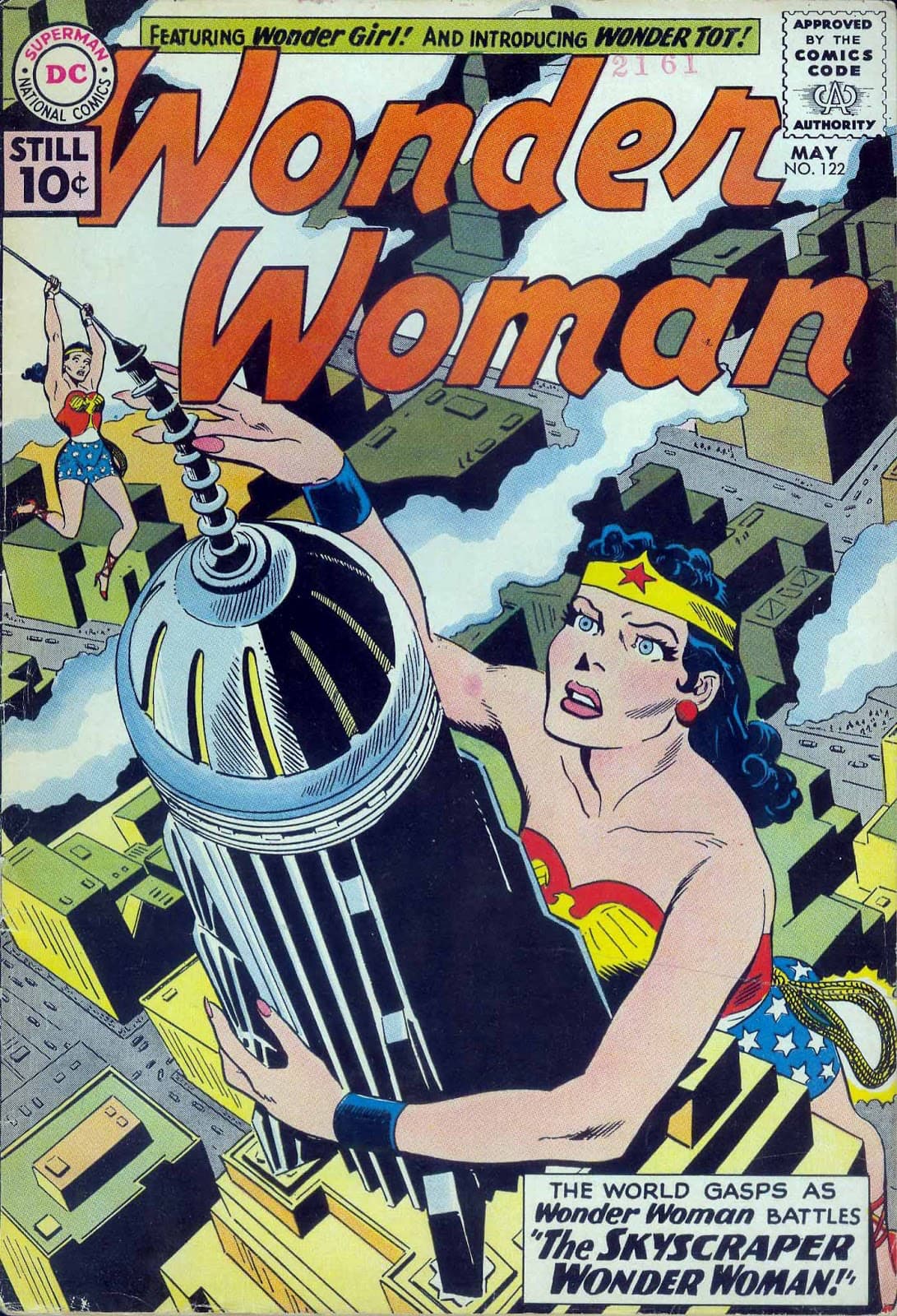

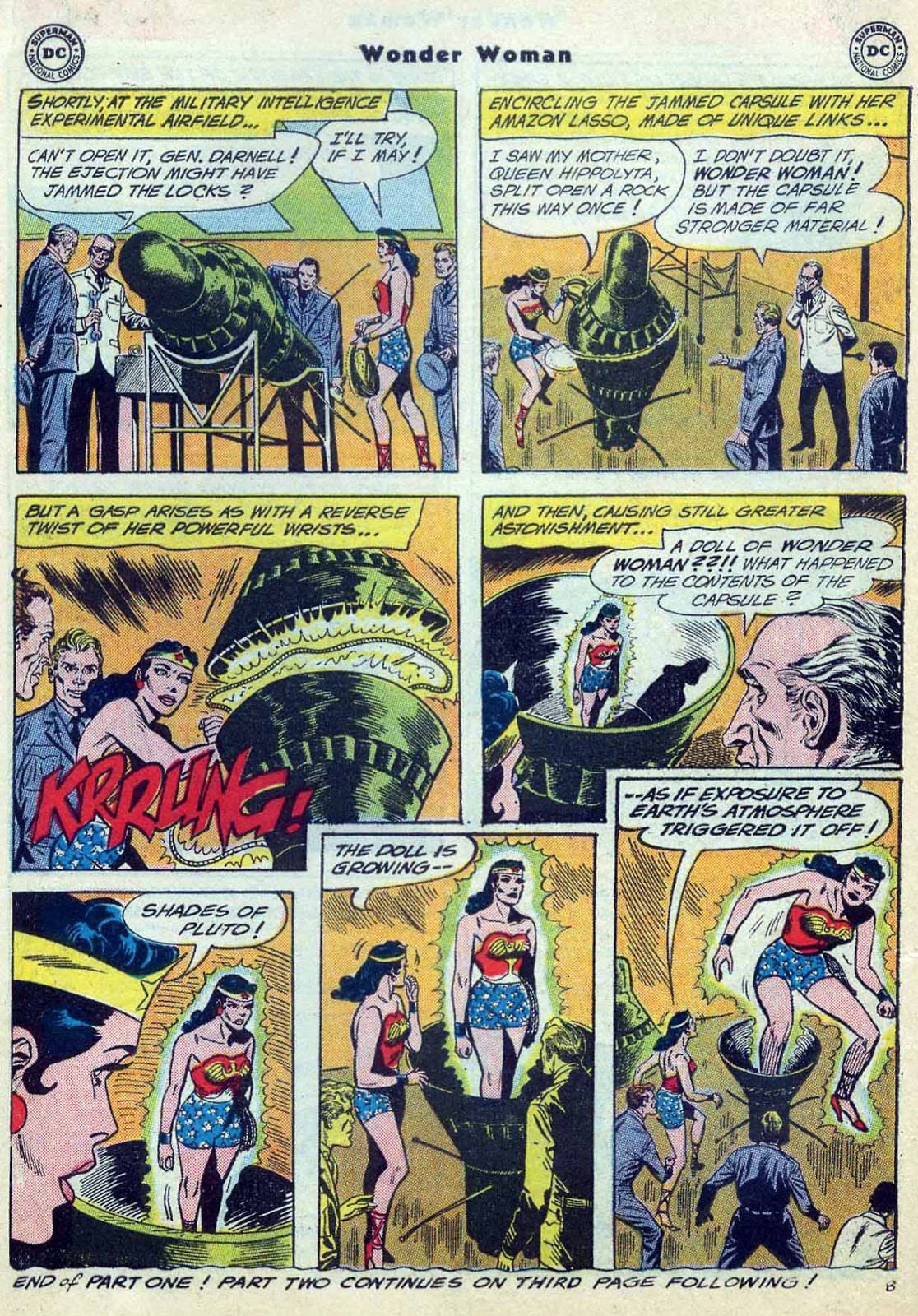

Par exemple, dans Wonder Woman #122, de mai 1961 (Robert Kanigher et Ross Andru) :

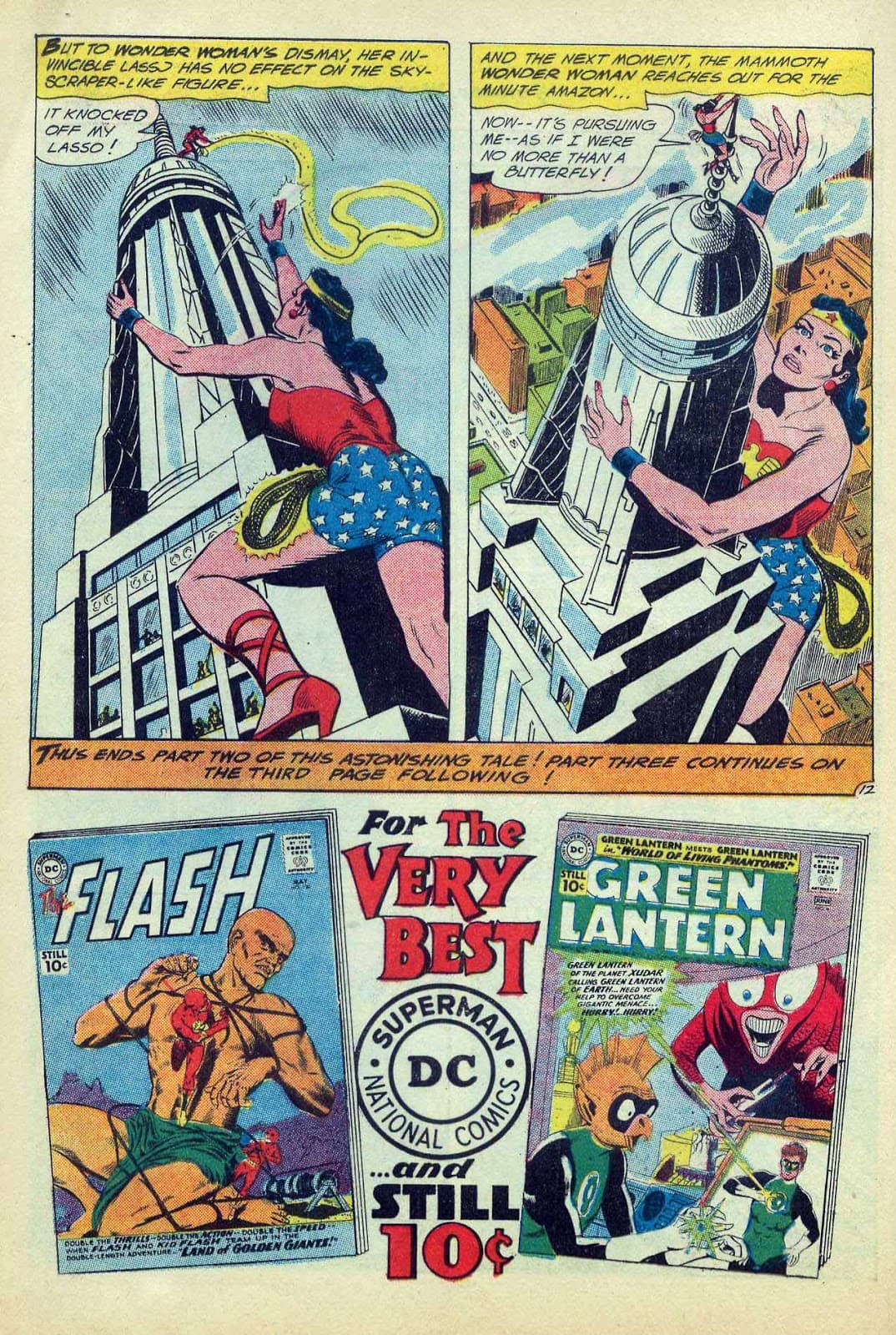

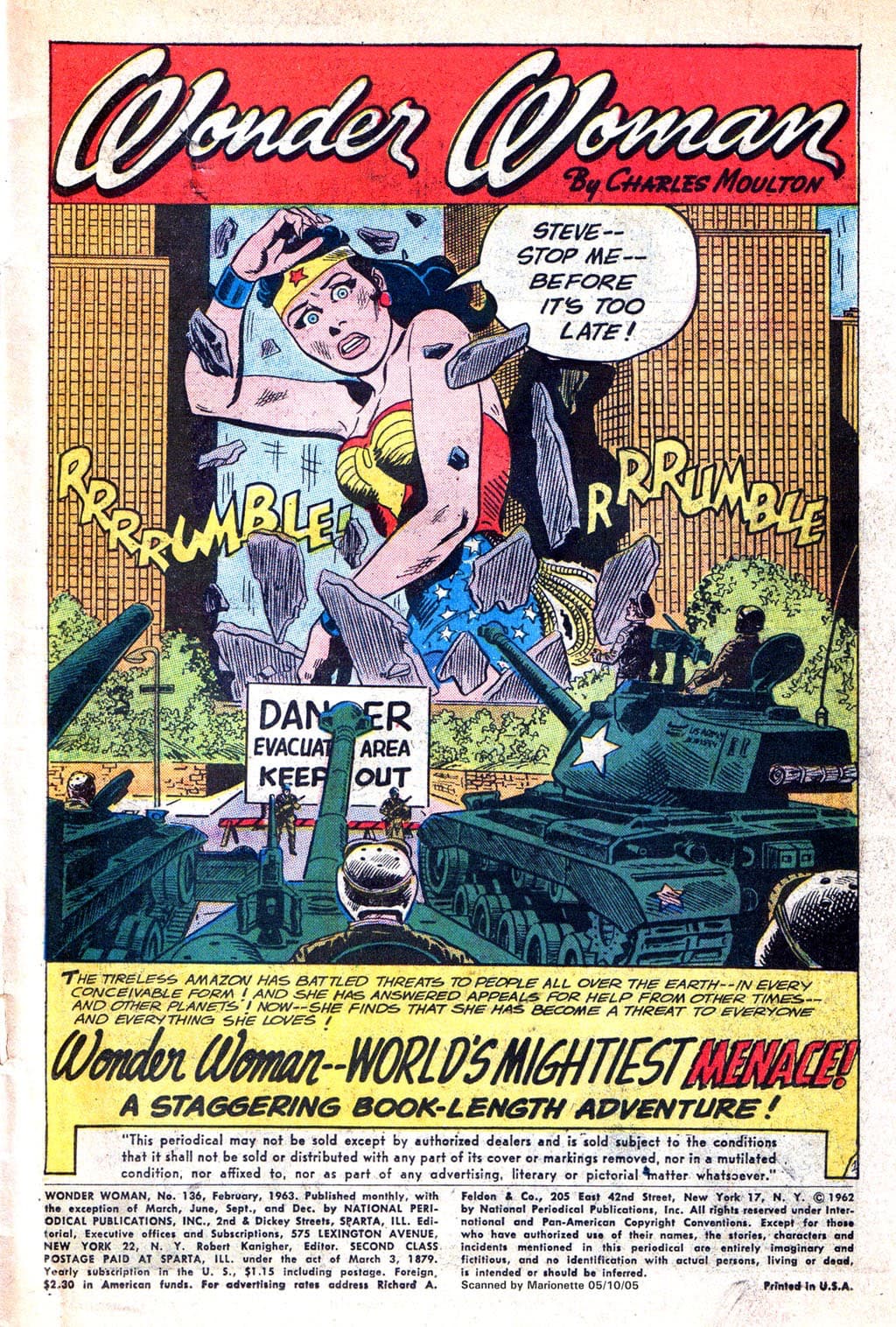

Wonder Woman #136, de 1963 (Robert Kanigher, Ross Andru) :

Wonder Woman #225, septembre 1976 (Elliot S! Maggin et José Delbo) :

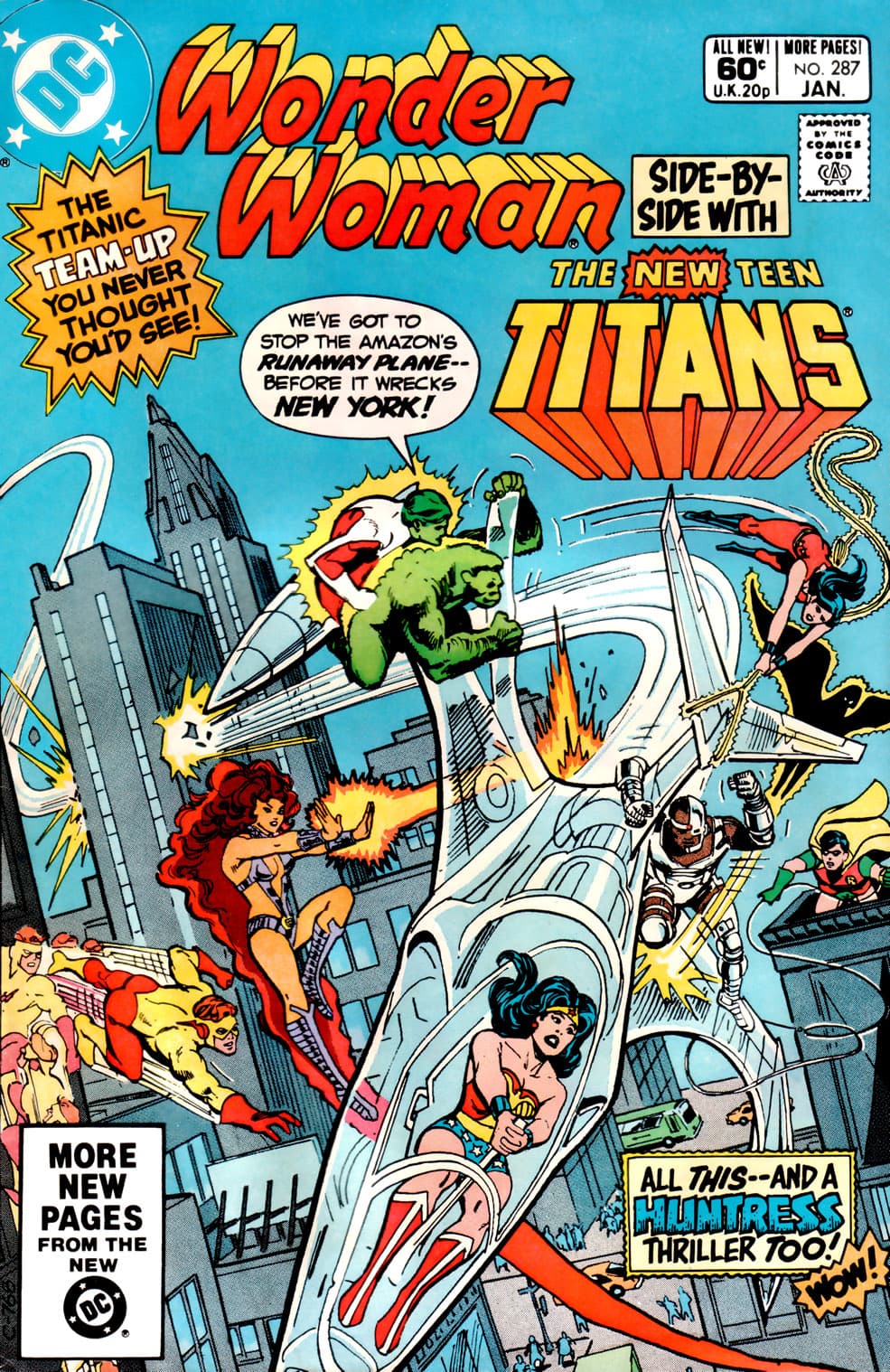

Wonder Woman #287, cité par Soyouz, et daté de janvier 1982 (Marv Wolfman et Don Heck, avec le retour du Docteur Cyber) :

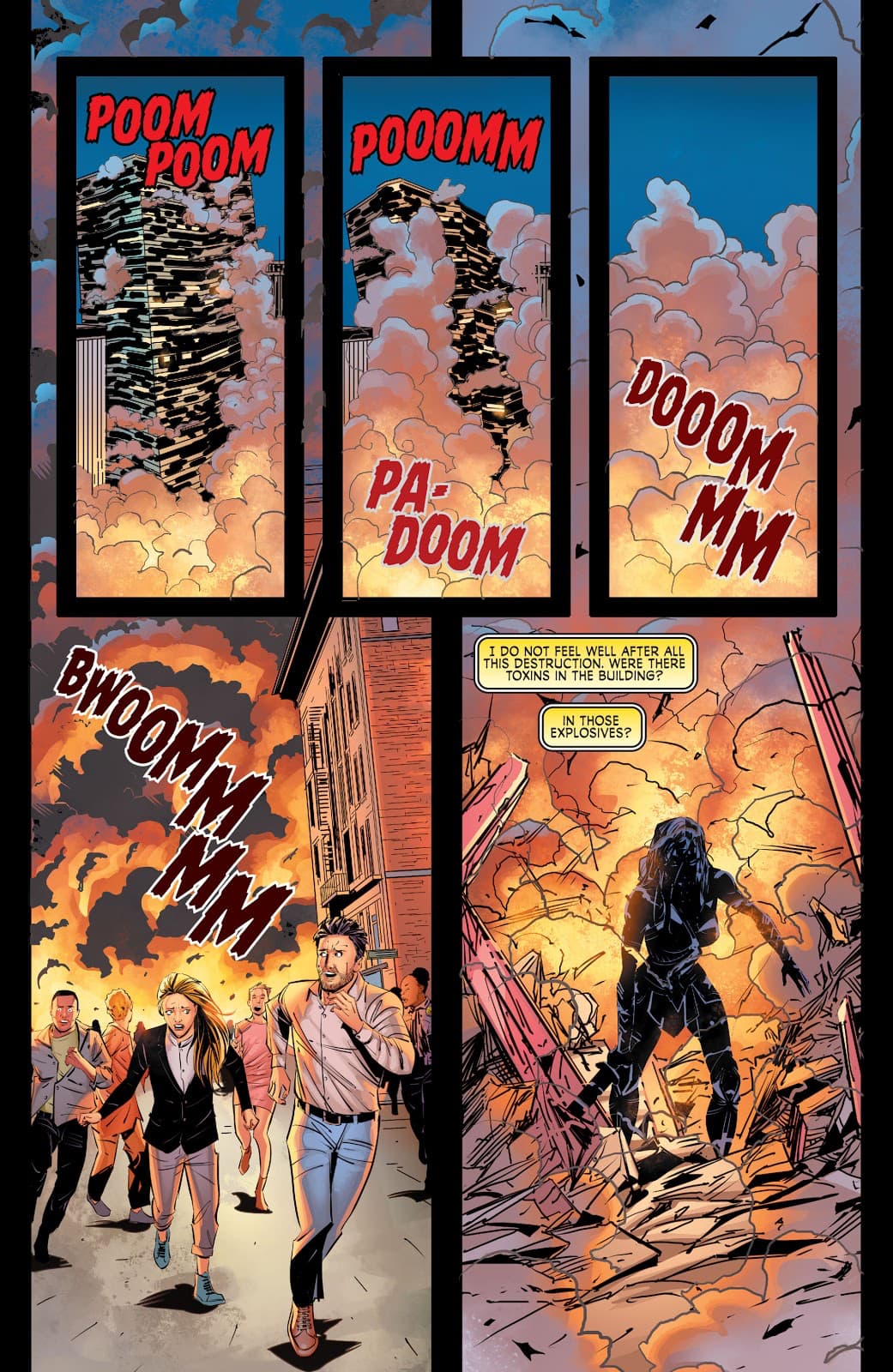

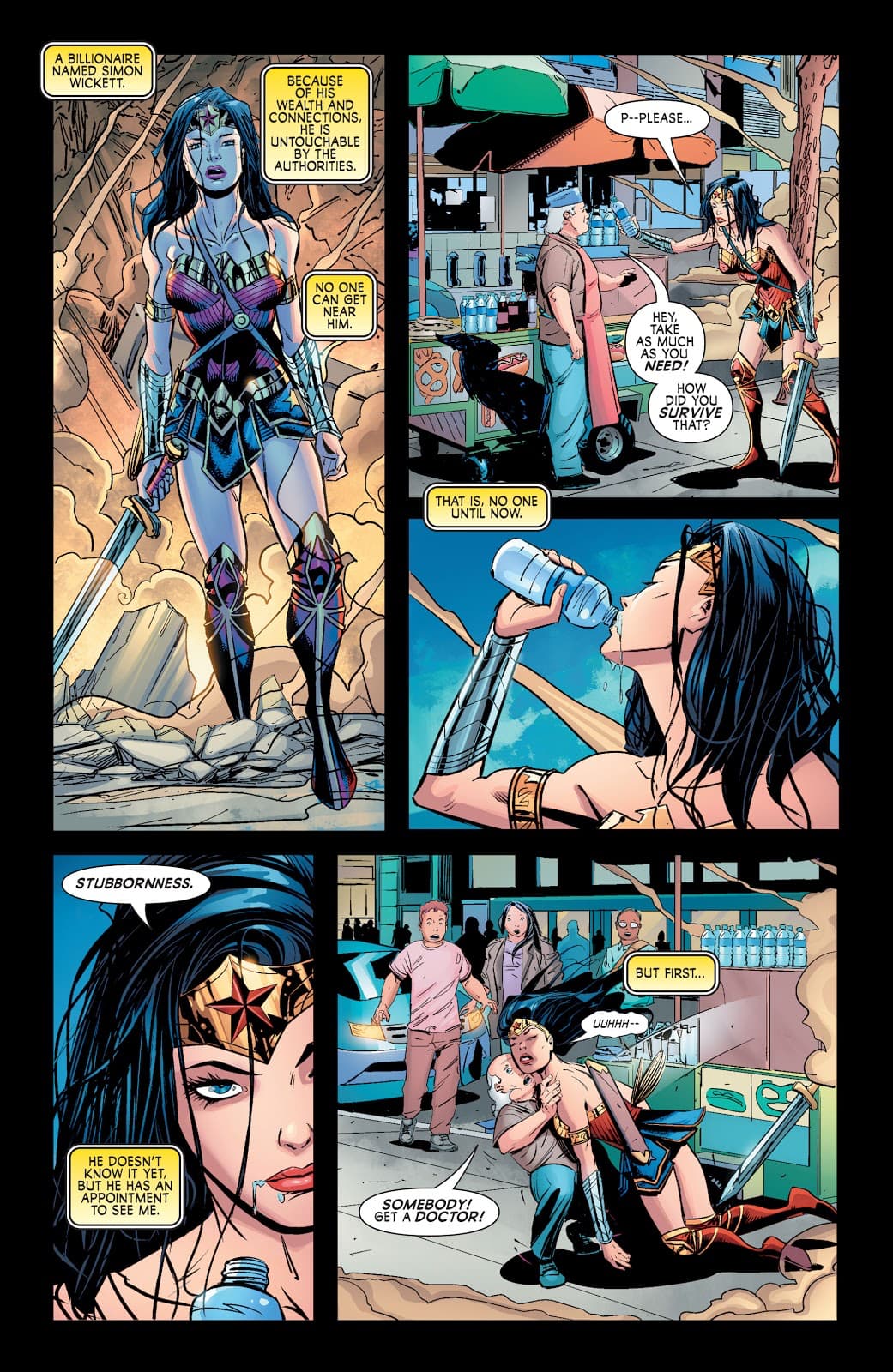

Plus récemment, Diana survit à l’effondrement d’un immeuble dans Wonder Woman - Agent of Peace #1 (scénario d’Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, dessin d’Inaki Miranda), également cité par Soyouz :

Jim