Je ne suis pas le plus grand défenseur de John Byrne qui soit. Je porte aux nues ses travaux chez Marvel entre 1978 et 1982, qui présentent un dessinateur en pleine évolution finissant par se stabiliser dans un style élégant, expressif, détaillé, réaliste tout en laissant paraître une touche de cartoony. Le John Byrne de cette époque (allez, étirons jusqu’à 1983) est à mes yeux parfait. Mais je suis souvent moins emballé quand il travaille en solo, là où il fonctionnait à merveille avec un Marv Wolfman ou un Roger Stern, et où tout ce qu’il touchait se changeait en or quand il travaillait avec Chris Claremont.

Ses Fantastic Four valent à mes yeux surtout pour le formidable travail qu’il a effectué sur Sue Storm, dont il a exploré de multiples facettes et qui a été l’occasion de moments forts. Je relis sa prestation avec plaisir, davantage d’ailleurs que lors de ma première lecture en VF dans Nova, mais il n’en demeure pas moins que certains passages sont un peu longs et pas toujours bien équilibrés (Byrne nous a fait plusieurs fois le coup de grosses talking heads qui expliquent l’épisode dans la dernière case). Son passage sur Superman est un peu comparable : de nombreux épisodes manquent d’ambition et de continuité, voire de folie visuelle. Son Man of Steel vaut pour la redéfinition de certains éléments et la vision d’une Krypton eugéniste et stérile, son World of Krypton, admirablement illustré par Mike Mignola, donne du corps à cette version et explore des thèmes SF assez novateurs pour la bande dessinée de l’époque, ses Action Comics sont très chouettes surtout pour le plaisir à le voir illustrer des personnages emblématiques de l’univers DC, mais force est de reconnaître que les titres mensuels manquent d’envergure. Il faudra attendre presque deux ans pour que ça commence à bouger (à la faveur du départ de Wolfman, en quelque sorte, qui amène Byrne à écrire la troisième série, Adventures of Superman, toujours illustrée par Jerry Ordway, ce qui conduit toute l’équipe éditoriale à construire des intrigues qui courent sur les trois séries, et à donner du souffle à l’ensemble : le mystère du nouveau Brainiac, par exemple, est indicatif de ce regain de vigueur).

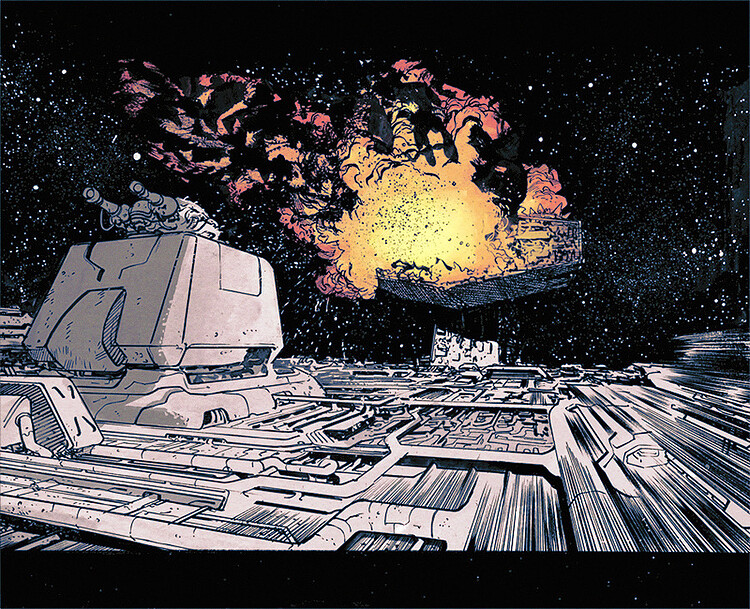

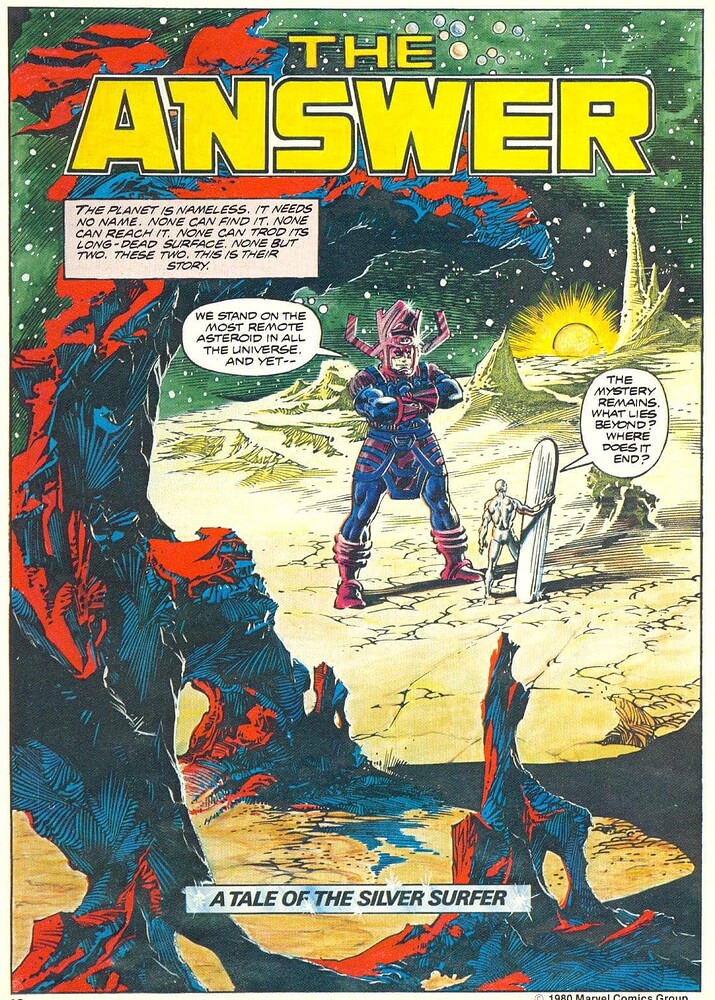

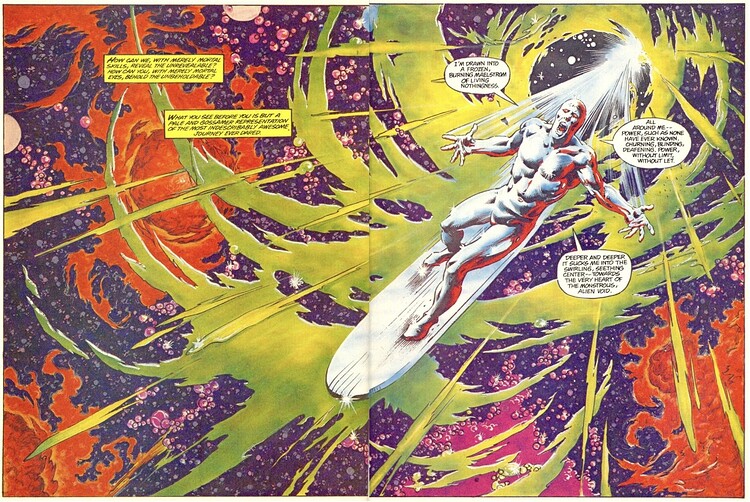

Mais durant cette période, Byrne développe une grosse activité de scénariste (les trois mini « World of… », le graphic novel The Earth Stealers dessiné par Curt Swan…). C’est palpable dans les Annuals. Le premier Action Comics Annual est dessiné par Art Adams et oppose Superman et Batman à des vampires. Le premier Superman Annual est l’occasion pour Byrne de revisiter l’histoire de Titano dans une version émouvante dessinée par Ron Frenz (et avec quelle inspiration). Le deuxième Superman Annual est confié au scénariste Roger Stern (que Mike Carlin a la bonne idée de récupérer après la fâcherie entre Stern et Gruenwald sur la série Avengers de chez Marvel : Stern deviendra un pilier de l’univers Superman très vite) et encore à Ron Frenz (encré par Brett Breeding dans une ambiance somme toute assez sinnottienne). C’est l’épisode qui intégrera officiellement le casting du « Quatrième Monde » de Kirby, et plus précisément de la série Jimmy Olsen, à la Metropolis que Carlin et ses troupes redéfinissent. C’était une volonté de Jerry Ordway, revendiquée depuis longtemps, mais Carlin estimait qu’il était encore trop tôt. Passer par un Annual permet de remettre en selle plein de concepts sans trop déborder sur la continuité mensuelle : une sorte de test pour prendre la température des lecteurs. La bonne astuce, c’est de confier à Frenz la partie graphique : là où il était en mode John Buscema dans l’Annual précédent, il laisse ici libre cours à son inspiration kirbyenne. On a donc droit à des décors colossaux, à des engins furieux, à des traits de mouvements, à des explosions de « Kirby Kracles »… Le public sera séduit et les différents personnages et concepts (la Newsboy Legion, le Guardian, le Cadmus Project, Habitat…) reviendront bientôt (notamment après le départ de Byrne, lors de la saga « Breakdown ») et feront acte de présence durant toute la période Carlin.

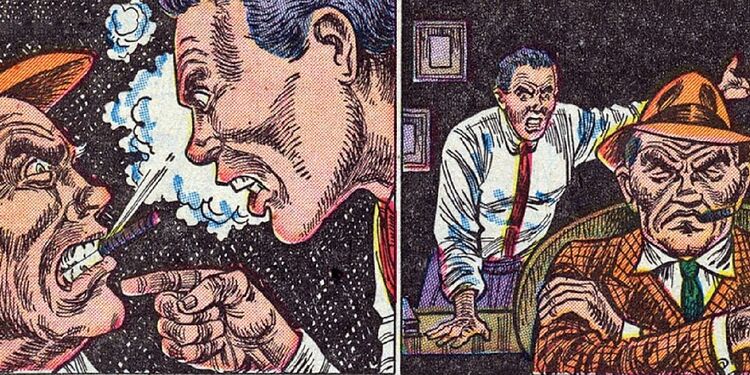

Mais si l’histoire principale de Superman Annual #2 est formidable, la parution vaut aussi pour sa back-up. Celle-ci s’intègre dans un programme éditorial intitulé « Private Lives » qui se donne pour objectif de développer la vie privée de personnages secondaires. Ici, John Byrne se charge seul (scénario, dessin et encrage) d’un petit récit de huit pages consacré à la fois à Dan Turpin, dit « le Terrible », flic buriné issu du microcosme des New Gods de Kirby, et à Maggie Sawyer, personnage présenté par Byrne et qui marquera durablement les esprits.

Là, il faut revenir sur une dimension intéressante du travail de Byrne sur le héros de Metropolis. Si les aventures manquent parfois de souffle, il convient de constater que l’auteur, dans la foulée de ce qu’il a accompli sur Fantastic Four, met la figure féminine au centre de ses récits. Il y a bien entendu Lois Lane, qu’il refaçonne en journaliste intraitable, et Lana Lang, dont le parcours difficile sera explicité à la faveur du cross-over Millenium et de la mini-série World of Smallville. Il y a aussi Cat Grant, chroniqueuse mondaine inventée par Marv Wolfman et destinée à créer un triangle amoureux (et qui, progressivement, gagnera en complexité). Et puis il y a Wonder Woman, dont Byrne s’amuse à faire l’objet d’un subplot amoureux. D’autres femmes occuperont diverses niches destinées à éclairer la « condition féminine » dans son ensemble. Il y a Kitty Faulkner, la scientifique dont l’autorité est remise en cause par un collègue masculin, et qui devient un temps la furieuse Rampage (déclinaison de Hulk et She-Hulk, mais avec un discours où l’on pourrait aujourd’hui noter une réflexion sur l’invisibilisation), il y a Big Barda hypnotisée par un ressortissant d’Apokolips et contrainte à tourner avec Superman des vidéos osées, il y a Alice, l’assistante éditoriale du Daily Planet dont Byrne a clairement en tête quelques subplots (qui seront résolus dans un épisode émouvant bien des mois après son départ), il y a Madame Olsen, la très séduisante mère de Jimmy, incarnation de la veuve éplorée qui n’a jamais renoncé à l’espoir de retrouver vivant son époux. Et il y a les volées de jolies secrétaires tourbillonnant autour de Luthor et incarnant le thème de la femme-objet en entreprise…

Et puis, il y a Maggie Sawyer. Présentée très tôt dans les séries, cette dure-à-cuire est à la tête de la Special Crime Unit, l’équipe de choc de la police, chargée des criminels à super-pouvoirs. Grande, râleuse, portant cheveux courts et fumant des cigarillos, elle peut être vue comme une sorte de relecture de Jean DeWolfe, la fliquette de New York que Spider-Man a souvent croisée dans Marvel Team-Up ou Spectacular Spider-Man. Plus masculine que cette dernière, Maggie n’en est pas moins une femme, et Byrne se charge de montrer son potentiel séducteur.

Maggie Sawyer incarne une ambition créatrice évidente chez l’auteur, mais aussi une technique d’écriture qui s’éloigne de l’habituelle gestion en subplot propre aux feuilletons super-héroïques. On peut éventuellement même voir dans la manière dont Byrne gère l’évolution de Maggie un contrepied aux habitudes de son ancien complice Chris Claremont, qui consacrait souvent, et avec une régularité de métronome, quelques pages de subplots régulières dans chaque épisode au parcours de tel ou tel personnage appelé à revenir. Ici, au contraire, Byrne fait un portrait en creux de Maggie, au fil des épisodes. Et à force d’insinuations : n’oublions pas que nous sommes en 1988 et que les titres Superman sont toujours sous le coup du Comics Code, qui interdit de parler de certaines choses (ou qui voit ce genre d’initiative d’un très mauvais œil, ce qui souvent suffit à dissuader).

Et donc, c’est au fil de ses apparitions que Maggie se dévoile au lecteur. Dans un épisode, nous apprenons qu’elle est divorcée : une scène de conversation téléphonique avec son ex-époux Jim nous permet d’apprendre qu’ils ont une fille, et que celle-ci a fugué. Dans un autre chapitre, nous voyons Maggie donner une conférence de presse improvisée et répondre aux questions d’une journaliste nommée Toby Raynes. Dans une troisième histoire, Superman aide Maggie à retrouver sa fille, occasion pour Byrne de dessiner un de ces flash-backs très efficaces dont il a le secret depuis des années, où il raconte le mariage houleux de Maggie et Jim. Byrne ne dit rien, n’écrit aucun des mots qui pourraient éveiller le courroux des censeurs, genre « lesbienne » ou « homosexualité », mais il met en scène des images suffisamment éloquentes pour qu’un lecteur attentif comprenne que les aspirations sentimentales et l’orientation sexuelle de la policière ne rentrent pas dans les canons normatifs d’une vision conservatrice.

Rien n’est explicite. Byrne renouvelle ici l’exploit, plus discret encore, qu’il avait accompli dans Alpha Flight, autour du personnage de Jean-Paul Beaubier. Il s’était contenté à l’époque d’une scène de dialogue entre ce dernier et James MacDonald Hudson : celui-ci s’interrogeait sur les motivations qui poussaient ce grand champion de ski : ce n’était clairement pas l’argent ni la gloire ni… les femmes. Byrne avait même dessiné une case où le héros était représenté dans une piscine (sa piscine, précisément) et où un ami lui tendait le téléphone, signe d’une évidente familiarité. Rompu à l’exercice de dribbler la censure, Byrne parvient à dire les choses sans les verbaliser. Et avec Maggie Sawyer (ainsi que ses années d’expérience, le soutien de Carlin et le temps qui passe et adoucit les mœurs des censeurs), il se permet d’aller plus loin.

Donc, la petite back-up « Private Lives », intitulée « Love’s Labor… », voit l’inspecteur Turpin blessé par un personnage à super-pouvoir. Alité, il reçoit la visite régulière de sa supérieure hiérarchique et, après des semaines d’hospitalisation, développe des sentiments inédits à l’égard de sa cheffe. Remis sur pied, le vieux briscard, veuf depuis de longues années, n’écoutant pas les conseils de sa fille Maisie, achète un bouquet de fleurs et se met en tête d’aller déclarer sa flamme à Maggie. Quand il arrive devant l’appartement, il remarque, à l’intitulé disposé près de la sonnette, que Maggie a une colocataire.

Pour le lecteur qui a suivi les épisodes de Byrne, c’est un signe, un biscuit, une récompense : Toby Raynes, qu’on a aperçue à la conférence de presse puis revue dans l’épisode de l’enlèvement de la fille de Maggie, où elle tient le rôle de l’amie consolatrice, n’est pas qu’une simple connaissance attentionnée. Point besoin de subplots réguliers, Byrne s’est contenté de quelques indications parsemées, comptant sur l’attention et la fidélité de son lecteur, mais aussi sur son intelligence et sa capacité à connecter les informations. De même, il témoigne une forme de respect envers ses personnages, les laissant vivre leur existence avec un recul pudique : aucune insistance ronflante, aucun roulement de tambour annonçant un discours progressiste. Discrétion et légèreté.

Bien entendu, l’inspecteur énamouré se prend un râteau. Mais là encore, Byrne choisit la discrétion. Être plus explicite dans l’expression du refus de Maggie aurait, bien évidemment, mené à éveiller les soupçons des censeurs. Qui plus est, l’ellipse est une technique narrative éprouvée quand il s’agit de ne pas expliciter les moments les plus difficiles pour les personnages.

La back-up se conclut sur une dernière scène, située le lendemain. Turpin fait remettre sa demande de mutation à Sawyer. Mais une urgence surgit et Maggie demande à Dan de jeter les papiers à la poubelle et de se remettre aussitôt au boulot. Là encore, les personnages sont dans le non-dit, l’implicite, se comprennent sans rien dire, et donc sans rien expliciter au lecteur. Mais, mieux, Byrne parvient à retourner le thème de l’acceptation et de la tolérance. C’est Maggie, lesbienne dévoilée, qui accepte Dan, vieil hétéro désarçonné, avec ses doutes, sa peur du ridicule, ses incompréhensions, son inquiétude d’avoir déçu. La dernière scène renverse les attentes en évitant le pathos, la morale et les larmes. Les deux policiers s’acceptent pour ce qu’ils sont et l’on est en droit de supposer que le moment gênant qu’ils ont tous deux vécu la veille ne fait que renforcer leur amitié et leur respect mutuel.

Le récit est un petit bijou de construction. Les ellipses sont parfaitement maîtrisées, les textes off se contentent de placer une chronologie, les dialogues sont l’instrument principal. Rien n’est en trop, le sujet est fort, les personnages attachants. À cet équilibre admirable, il faut rajouter également une sorte de sourire permanent, de bonne humeur qui tranche avec ce type de sujet : pas de larmes, pas de colère, seulement une tranche de vie comme Byrne sait en faire à l’époque (on se souviendra du très émouvant épisode de Fantastic Four, avec le fan de Johnny, qui privilégie pour le coup la sidération, les larmes et la colère, mais qui témoigne là aussi d’un savoir-faire que l’auteur semble avoir perdu à son retour chez Marvel fin 1988). Par la suite, de tels épisodes seront plus rares dans ses séries mainstream. Mais gageons que « Love’s Labor… » est l’un des jalons qui feront de Maggie Sawyer (avec Dan Turpin et Toby Raynes dans une moindre mesure) un personnage phare de l’univers DC, à la longévité éprouvée.

Jim