Je ne suis pas très amateur de romans épistolaires, sans doute par inculture personnelle, par manque de concentration, ou d’autres basses raisons. Peut-être lis-je aussi trop vite, au lieu de savourer la belle langue et de ménager des pauses entre les courriers échangés et donnés à lire. Quoi qu’il en soit, j’étais un peu inquiet à l’annonce de ce nouvel album d’Alain Ayroles, dont j’admire le travail pourtant.

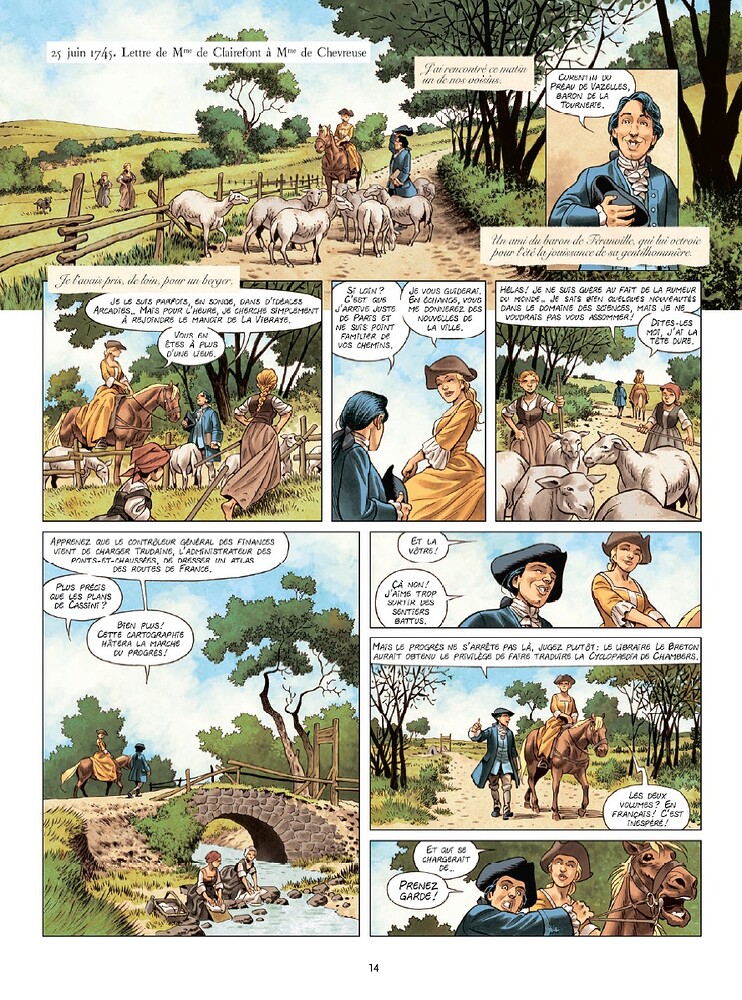

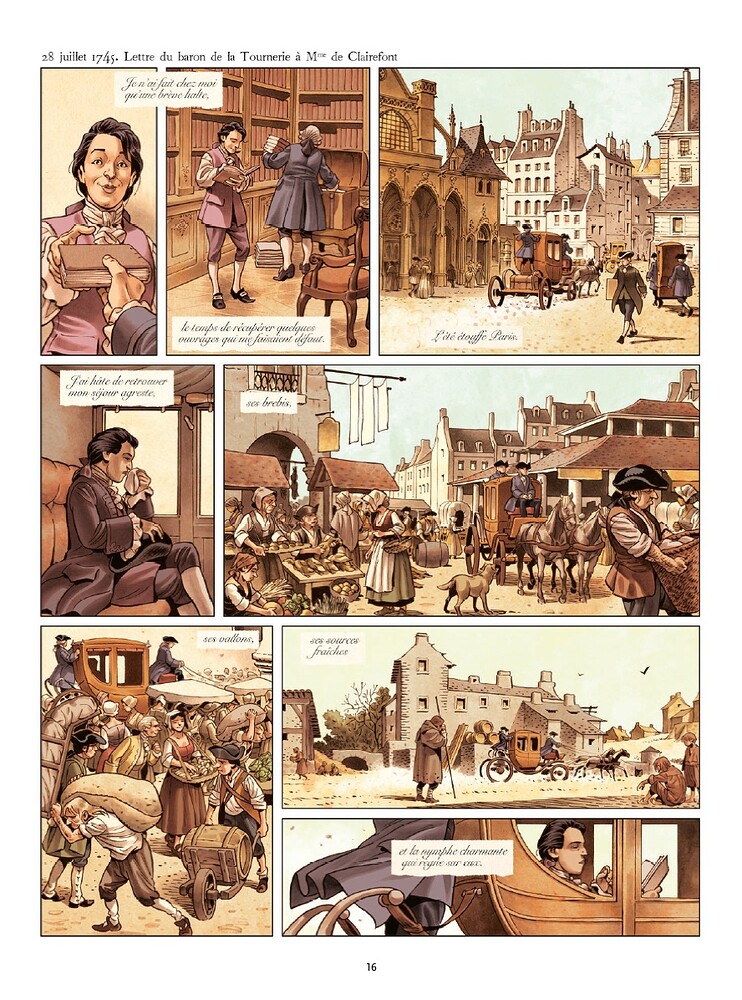

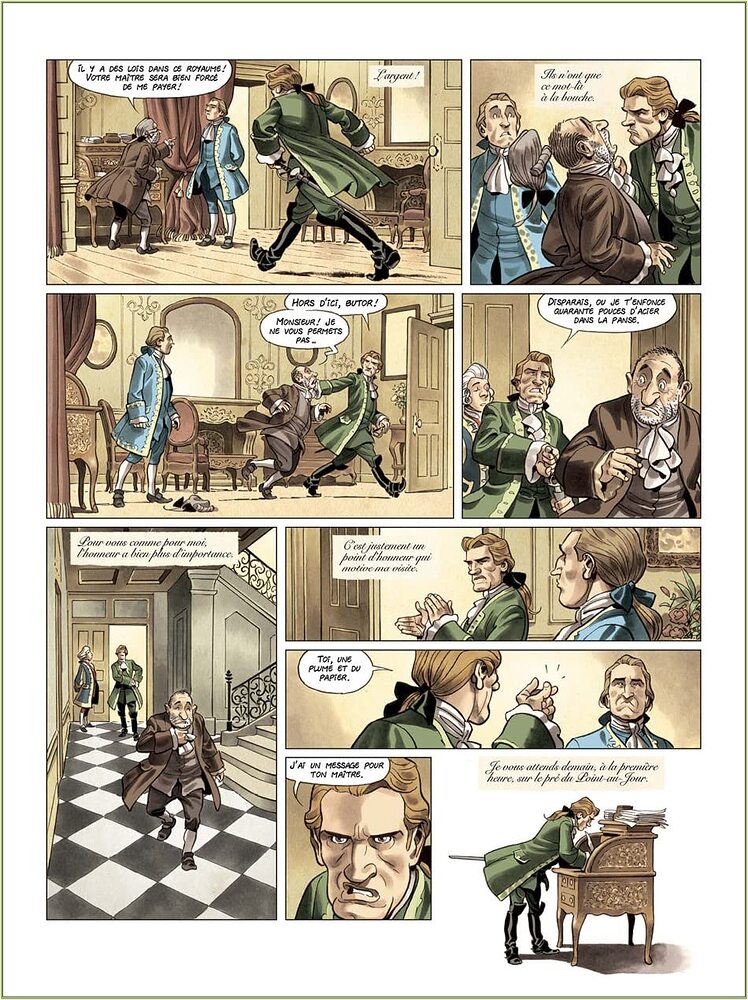

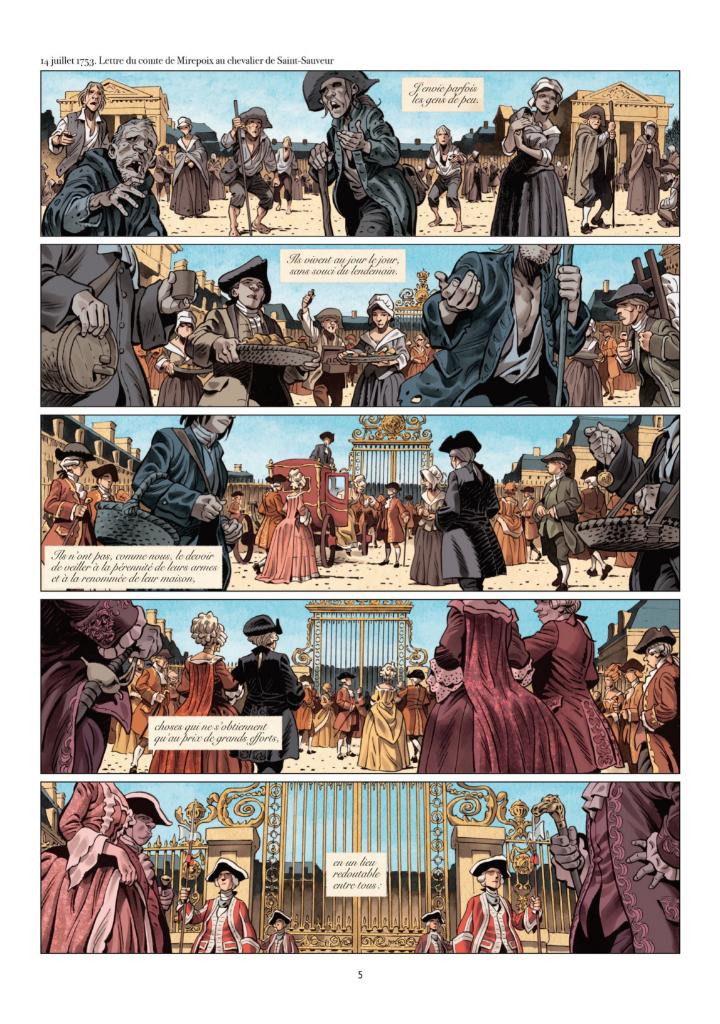

À la lecture, je suis rassuré : c’est fluide, les articulations entre contenu des lettres échangées et dialogues des scènes vécues se fait bien. Quant à Ayroles, il maîtrise l’élégance et la préciosité du langage de cour. Mieux, il joue des niveaux de langue, notamment en mettant en avant le personnage de Gonzague, valet et homme de main de Justin Fleuri de Saint-Sauveur. Ce serviteur écrit des lettres plus factuelles, aux tournures plus simples, qui mettent en valeur la maîtrise des différents registres.

Si l’ensemble est fluide, il ne faut pas se presser, mais prendre le temps d’identifier chaque signataire des missives dont les extraits sont proposés, et donc de lire les petits blocs, parfois disposés dans la marge supérieure de la planche, l’endroit idéal que l’on saute trop volontiers. Kab a raison, si l’on est emporté par la lecture, on les loupe et on ne sait plus qui parle (même si, souvent, le locuteur est facile à discerner).

Ce léger écueil ne doit pas inquiéter, le récit est intéressant, ironique, mordant. L’album se divise en deux parties. La première voit Saint-Sauveur entreprendre une longue tentative de séduction à destination de l’enivrante Eunice, aussi belle qu’instruite. Là, Ayroles joue de la parodie et reprend, dans un énorme clin d’œil, Les Liaisons dangereuses, reconstituant un trio de personnages qui bien entendu rappelleront Valmont, Merteuil et Tourvel. C’est virtuose, mais cette première partie a deux faiblesses : on voit venir l’astuce de loin, et l’intrigue ne dépasse guère l’hommage qu’elle constitue.

La deuxième partie est plus intéressante. Saint-Sauveur, fainéant patenté déployant des énergies considérables afin d’éviter de travailler pour gagner sa vie, finit par tout perdre, entassant les dettes, d’argent et de service, et par devenir l’objet des railleries que nourrissent désormais à son égard ses anciens complices de moquerie. Déchu, il n’a guère de choix que de se tourner vers le Nouveau-Monde, promesse de quelque rémission sociale. La longue déchéance à laquelle Saint-Sauveur oppose un déni farouche rend le personnage presque sympathique, en tout cas lui confère une présence qu’il n’avait pas encore dans la première partie, où il n’était alors qu’un décalque valmontien. Cette deuxième partie, avec son lot de subplots (Gonzague n’a pas dit son dernier mot, et gageons qu’Eunice saura donner de ses nouvelles) est prometteuse et donne envie de lire la suite.

Cependant, l’album arrive à un moment de la carrière d’Ayroles qui n’est peut-être pas propice. Il arrive après Les Indes fourbes, et la comparaison est inévitable. En plus d’un format comparable (la peste soit de ces grands albums impossibles à ranger), on y retrouve le portrait d’un roué cynique et menteur bien décidé à s’afficher pour ce qu’il n’est pas (thème fréquent chez le scénariste), ainsi que la description d’un milieu aristocratique guère sympathique et, vers la fin, la promesse d’un voyage en terre exotique. Certes, ce n’est pas la même époque ni le même pays, mais l’ombre de l’album précédent ainsi que les structures narratives (les textes off des lettres citées articulés aux dialogues rappellent certaines chevilles utilisées précédemment) ne peuvent que rappeler des souvenirs, certes excellents, aux lecteurs. Ceux qui ont lu Les Liaisons dangereuses et Les Indes fourbes ne pourront qu’y voir des parallèles : cela sera-t-il au détriment de cette Ombre des lumières ?

Reste cependant un album dont les qualités sont nombreuses. La description des turpitudes tiraillant une aristocratie oisive s’accompagne d’un commentaire social toujours présent (mention spéciale au « déjeuner sur l’herbe » vers la fin de l’album, et au ballet des serviteurs qu’il faut suivre du regard). Dans cette perspective, Richard Guérineau dessine des visages grimaciers et expressifs et s’en donne à cœur joie pour peindre les mimiques méprisantes sous les visages poudrées (il est dommage qu’il ait utilisé deux fois le même dessin, une fois à l’endroit, une fois à l’envers, en oubliant de déplacer la mouche sur la joue, cependant…). La peinture sociale est succulente, en écho aux jeux sur les niveaux de langue menés par le scénariste.

Un premier album en totale maîtrise, qui a peut-être du mal à se détacher du modèle valmontien et de l’ombre du précédent album, mais qui semble promettre de trouver complètement sa voix au prochain tome. Que, pour ma part, j’attends avec impatience.

Jim

J’ai trouvé la narration confuse, surement dû à une lecture rapide, et pour moi il est trop caché par son grand rival en littérature sans arriver à s’en détacher. Mais comme ut le dis l’ouverture de fin promet de jolies choses, mais un tome de perdu pour moi.

Donc 10 de retrouvés ? ![]()

Je pense aussi, j’ai senti la même chose, et j’ai décidé de lire lentement. Deux soirées, en fait, une pour chaque partie.

Pour la première partie, ai-je trouvé. La seconde part dans une autre direction.

Jim

j’ai pas le temps pour ça, j’aimerais le prendre, mais j lis tellement peu, que si je dois faire deux fois la lecture du même album je m’en sors pas.

Pas deux fois la lecture.

Mais une lecture en deux fois.

Jim

Un très bon premier tome qui ne résout ses histoires que pour mieux placer ses personnages là où il le souhaite annonçant une suite dont on ne sait rien, malgré un aperçu rapide.

Extrêmement plaisant à lire dans le genre grandeur et décadence, où s’inverse la polarité de la morale, puisque le personnage ne sera jamais aussi décadent qu’on moment de sa grandeur, mais on pressent que le propos est encore loin d’avoir été formulé et que les retournements les plus fantasques sont encore à venir.

Très conseillé. Montez dans le bateau, la traversée et le voyage promettent d’être mouvementés et très drôles !

Je pense que cela tient uniquement au fait que, contrairement aux indes fourbes, nous n’avons pas ici la totalité de l’histoire, dont les véritables enjeux n’ont pas encore été dévoilés.

C’est une mise en place. Si les es indes fourbes avaient été publiées en deux tomes, il aurait difficile de se rendre compte dès le premier de la réussite à venir, qui double ou triple sur sa première histoire, tout en étant pourtant d’une lecture très agréable.

Gageons que le meilleur est à venir. Déjà pleins de fils sont appelés à se nouer et les rapports entre les personnages à s’inverser.

La morale cynique à la rencontre du nouveau monde et de sa morale de western ?

Plein d’étincelles en perspective.

Ça va être du lourd.

Allez Saint-sauveur, tu va nous retourner ce nouveau monde bien comme il faut, french touch, quitte à perdre quelques plumes au passage ! Ils ne sont pas prêt à ce qui les attend. Cocorico !

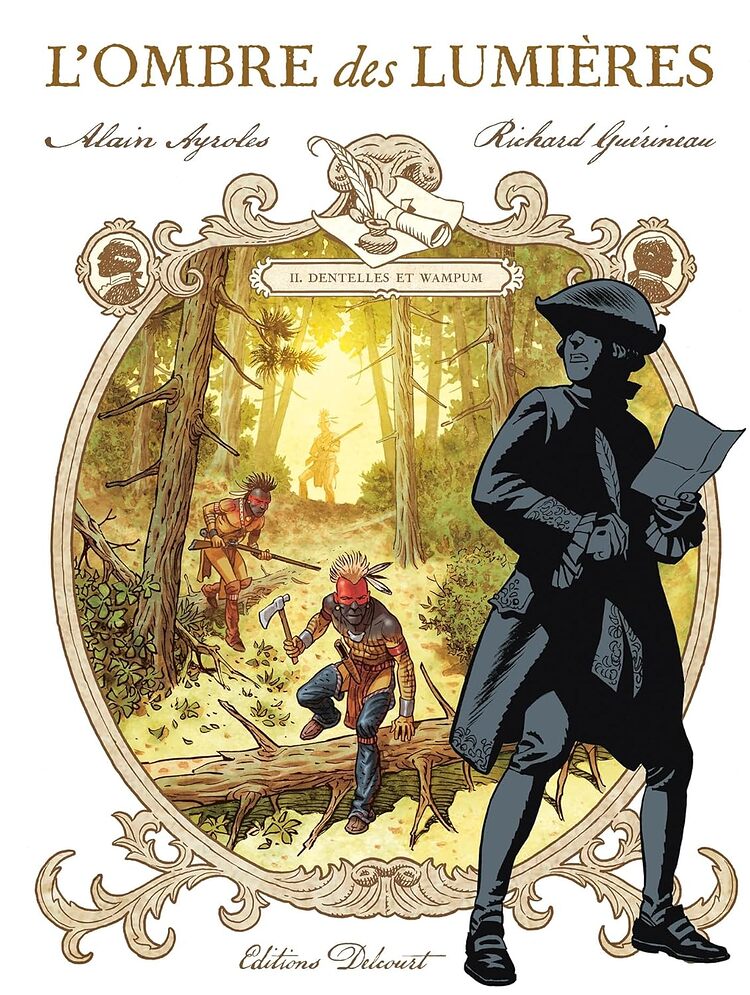

L’Ombre des lumières T02: Dentelles et Wampum

Flanqué de l’Iroquois Adario et de son valet philosophe, Saint-Sauveur débarque en Nouvelle-France, où un nouveau pari va lui permettre de déployer ses funestes talents. Mais on ne joue pas impunément avec les cœurs, et les machinations du libertin vont tourner à la catastrophe. Troquant ses bas de soie contre des jambières de daim, le chevalier va devoir courir les bois et bannir ses préjugés : les Sauvages ont de l’esprit !

- Éditeur : Delcourt (2 octobre 2024)

- Langue : Français

- Relié : 72 pages

- ISBN-10 : 241307855X

- ISBN-13 : 978-2413078555

- Poids de l’article : 788 g

A l’occasion de la sortie le 2 octobre 2024 du Tome 2 « Dentelles et Wampum » du triptyque « L’Ombre des Lumières » (Alain Ayroles | Richard Guérineau), un Ex-Libris Exclusif est proposé par Delcourt et BD Fugue :

Très sympa.

On retrouve donc notre crapule exilée dans le Nouveau-Monde et tâchant de gagner un pari dont la victoire lui permettrait de revenir en France et dont la victime est une nouvelle oie blanche. L’insertion d’extrait du récit épistolaire est bien troussée, les différents personnages sont caractérisés avec finesse et évolue au gré de leur périple, bref, c’est une mécanique bien huilée qui éveille un sourire complice.

J’ai notamment savouré la maîtrise des niveaux de langue, qui s’associe en plus à un jeu complexe de rencontres, de méprises et d’incompréhensions, passant en partie par l’apprentissage des codes d’autrui. Ayroles s’amuse visiblement énormément avec les chansons à boire des trappeurs (hilarantes). Un autre passage est très drôle, quand les Indiens se retrouvent et parlent dans leur langue : il leur attribue un langage moderne, presque contemporain, avec un argot un brin fifties ou sixties qui rend leurs échanges très naturels pour un lecteur d’aujourd’hui. L’effet est discret mais efficace.

Guérineau s’amuse, quant à lui, avec les mimiques de ses personnages, leur attribuant des bouilles un peu à la Vatine, un peu à la Louis. Je n’ai pas encore comparé avec le premier tome, mais il me semble qu’il pousse la caricature un peu plus, et ça marche bien.

Seule petite déception : j’étais persuadé que notre ombre des Lumières allait recroiser Eunice, sa victime du tome précédent. Zutalor.

Jim

Il me semble que je concluais la lecture du premier tome par mon attente de la future confrontation entre la morale cynique de l’esprit français de l’époque et la morale peut-être puritaine de l’Amérique.

La confrontation est retardée puisqu’une partie du récit s’il se passe bien en Amérique, c est encore à l’époque et dans une partie du récit des terres françaises qu il s agit et où la culture de la métropole règne.

Il y a bien une confrontation qui commence dans ce tome mais si le dépaysement est au rendez-vous, le protagoniste n’est pas encore totalement dépaysé, lui, et poursuit donc ses manigances dont l’enjeu reste identique au premier tome. Pas de retournement morale ou autre pour l’instant, le chevalier n’ayant pas à user de ses talents de manipulation pour autre chose que de remporter ses paris.

Est-ce que cela nuit à la lecture ? Pas vraiment puisque je nourris ici des attentes qui ne sont pas forcément celles que promettent l’histoire. Nous verrons bien.

La force du tome, comme le souligne Jim et en plus de tous les autres mérites du dessin et du scénario, est la polyphonie qui est mise en scène par l’intermédiaire des multiples correspondances épistolaires comme autant de voix off éclairant l’action par des subjectivités différentes.

Le talent de dialoguiste d’Ayroles rend cette partition à multiple voix drolatique et jubilatoire mais elle s’inscrit aussi dans un trait de l’époque, celui de la modernité propres aux lumières qui imposent le dialogue à plusieurs voix comme lieu d’élaboration des savoirs modernes.

A noter que la galanterie joue ici un rôle fondamentale dans l’avènement de la discussion comme lieu de remise en cause des pouvoirs à travers les salons tenues par les femmes galantes et dans lesquels la démocratie moderne trouve aussi une de ses filiations.

Pourquoi opposer dés lors le chevalier, galant s il en est, et cette polyphonie dont Ayroles se sert aussi pour donner voix aux différentes strates de la sociétés ?

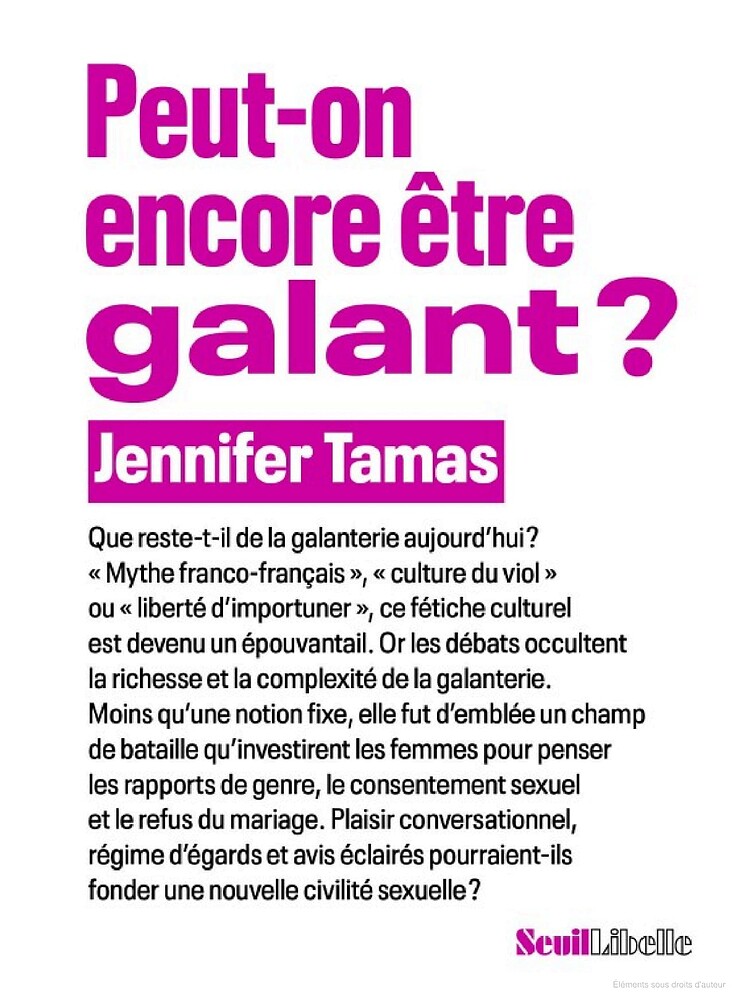

Pourquoi l’ombre des lumières ? Je conseille la lecture rapide du petit tract de Jennifer Tamas qui permet de faire un point synthétique sur la révolution galante et les enjeux de pouvoir qu’elle posait afin de démêler la lumière des ombres. Si la galanterie est la fois les salons et sa version cynique que sont les liaisons dangereuses, il ne s’agit pas pour autant de confondre ses deux versants qui n’ont pas la même temporalité historique, l’une succédant à l’autre, ni les mêmes auteurs et pour le coup autrices.

Loin de glorifier l’amour passion, la galanterie au contraire visait par la discussion entre hommes et femmes à défaire les rapports de forces pour inventer de nouveau rapport où le desir féminin pouvait se dire et ou les rapports pouvaient etre moins violents et possessifs. A l’heure de metoo, qui rappela à quel point les conditions du désir féminin peuvent être ignorer et bafouer par les hommes, il n’est pas inintéressant de se replonger derrière l’ombre des lumières et de ses liaisons dangereuses dans les lumières de la discussion galante.

Intéressant.

Jim