Durant l’été 1949, dans une petite ville du nord de la Californie, Ed Crane soupçonne sa femme Doris de le tromper avec son patron.

Un jour, il fait la rencontre d’un voyageur de commerce qui lui propose de faire fortune. Pour cela, Ed devra s’exercer au chantage et aux pratiques les plus illicites.

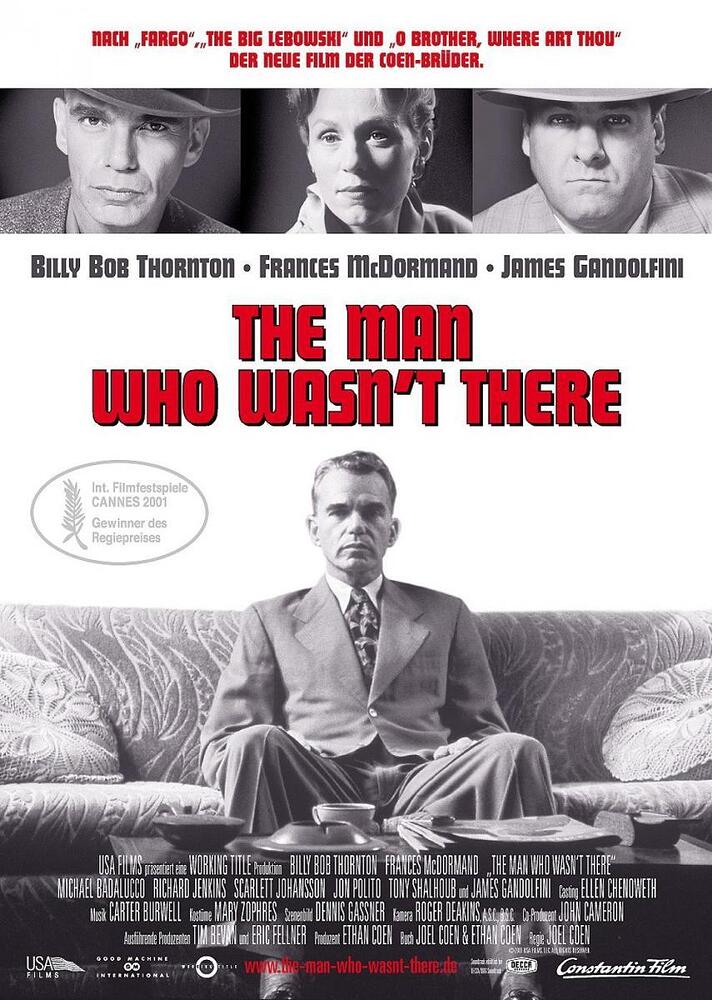

Comme souvent chez les frères Coen, la genèse de The Barber se base sur un détail. Ici, c’est la scène dans l’échoppe d’un barbier de leur film Le Grand Saut qui donna envie aux réalisateurs de concevoir une histoire autour d’un tel personnage et dans un cadre similaire. Et si The Barber nous emmène dans plusieurs lieu et décors, tout nous renvoi à cette échoppe, petit monde clos d’un homme spectateur de sa vie, Ed Crane incarné magistralement par Billy Bob Thornton.

Après un des films les plus joyeux et les plus coloré de leur filmographie, Joel et Ethan Coen prennent un virage à 180° pour nous offrir l’un des plus beau film en noir et blanc du cinoche mais surtout l’un des plus triste. Mais une tristesse qui ne se caractérise non par les événements dramatique du film que par la manière dont Ed Crane les perçoit et les vit.

Le postulat de base du film (un mari trompé qui tente de faire un chantage pour avoir une nouvelle vie) n’est en fait qu’un prétexte pour étudier un homme qui pourrait être l’incarnation de l’apathie, cet état d’indifférence total à toute émotion. Il est alors totalement déstabilisant que de regarder un film qui coche toutes les cases du récit noir (mari trompé, amant tué, femme fatale etc.) sans que pour autant le principal intéressé devienne acteur de celui-ci.

Il y a une poésie macabre dans The Barber, une forme de représentation de la dépression qui semble nous bouffer à chaque minute. Formellement magnifique et offrant des scènes d’une plasticité incroyable et des seconds rôles qui bouffent l’écran¹, The Man who wasn’t there (titre original autrement plus significatif que le titre français) n’en reste pas moins un film provoquant des sensations de tristesses et de colère face à un tel atavisme. Il est à la fois un de leur meilleur film, l’apogée d’une période (ce qui vient ensuite fait mal) mais aussi celui que je ne conseillerais pas de suite pour quiconque veut découvrir leur cinéma.

¹ Avec deux habitués de l’univers des Coen en les personnes de Tony Shalhoub en avocat puissant et Jon Polito en escroc et pour l’unique fois, hélas, le grand James Gandolfini alors dans la gloire des Sopranos et que j’aurais adorais voir dans d’autres films des Coen