REALISATEUR

Jack Lee Thompson

SCENARISTE

Richard Sale, d’après son roman

DISTRIBUTION

Charles Bronson, Jack Warden, Will Sampson, Clint Walker, Kim Novak…

INFOS

Long métrage américain

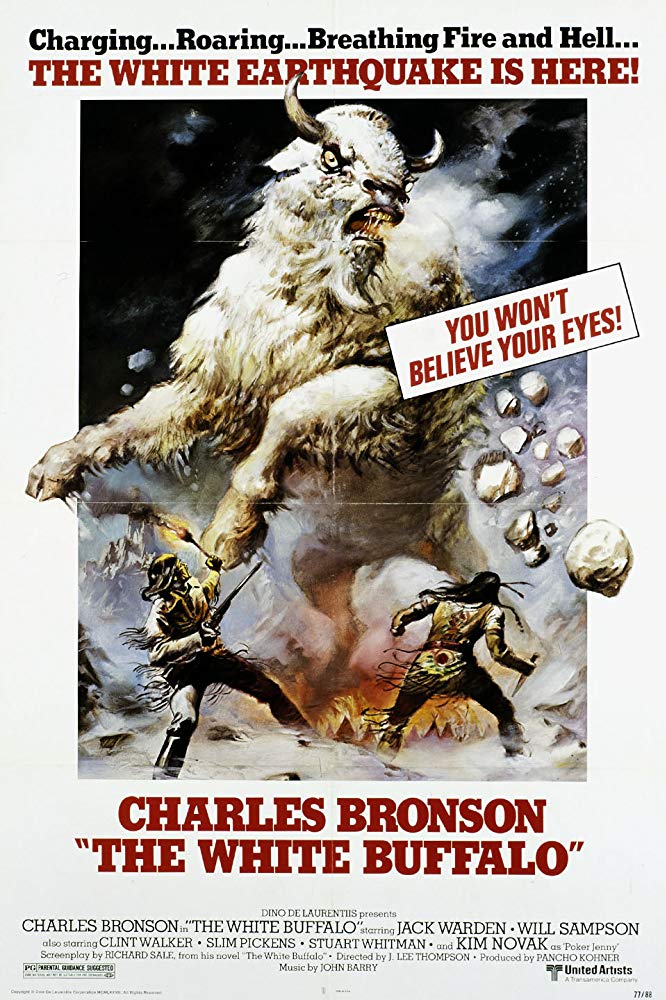

Titre original : The White Buffalo

Genre : western

Année de production : 1977

Après presque vingt ans de seconds rôles, Charles Bronson est devenu une star en Europe à la fin des années 60 grâce à une série de longs métrages aux castings internationaux tournés en Italie et en France. L’immortel interprète de l’homme à l’harmonica dans Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone a eu par contre un peu plus de mal à s’imposer en tant que tête d’affiche dans son pays jusqu’au carton d’Un Justicier dans la Ville en 1974. Si huit années séparent les deux premiers Death Wish, c’est parce que Bronson a voulu tenter d’autres choses, mais sans retrouver le même succès. À partir d’Un Justicier dans la Ville 2, c’était plié : Bronson passa les années 80 à rejouer inlassablement le même rôle, que ce soit Paul Kersey ou une de ses déclinaisons (comme Leo Kessler dans Le Justicier de Minuit), le plus souvent pour la Cannon, le studio roi de la série B en ce temps-là.

Tourné en 1977, Le Bison Blanc fut le dernier western de Charles Bronson, mais pas sa dernière collaboration avec le solide artisan Jack Lee Thompson (Les Canons de Navarone, Les Nerfs à Vif…). Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble l’année précédente pour Monsieur St-Ives et Thompson restera le réalisateur fétiche de Bronson jusqu’à Kinjite, sujets tabous en 1989. Produit par le mogul italien Dino de Laurentiis, Le Bison Blanc est un western étrange, à la croisée des genres, qui a connu un échec cinglant à sa sortie.

Le Bison Blanc fait partie de ces nombreux projets lancés pour surfer sur la vague du succès des Dents de la Mer, ces longs métrages où une poignée d’hommes affrontent des animaux monstrueux, véritables cauchemars de la nature. Et dans le cas du bison blanc, on peut littéralement l’interpréter comme un cauchemar qui a pris vie. Charles Bronson joue Wild Bill Hickock, légende de l’Ouest (le scénario joue bien de cet aspect en prenant des libertés avec le réalité historique) fatiguée, malade, hantée par un rêve qui lui semble bien trop réel, un gigantesque bison blanc qui le poursuit dans un paysage enneigé. Hickock ne peut supporter la peur qui l’étreint à chaque fois qu’il se réveille et il est bien décidé à affronter l’animal, personnification de sa propre mort.

Le « Moby Dick » de Wild Bill Hickok est une créature animatronique créée par Carlo Rambaldi, spécialiste italiens des effets spéciaux capable du pire comme du meilleur (on lui doit aussi bien E.T. que le King Kong de 1976). Et j’avoue que son bison blanc flirte souvent avec le ridicule (et cible de la plupart des critiques négatives du film). Mais même s’il n’est pas totalement convaincant, la manière dont il est filmé dans certains passages lui donne un aspect presque surnaturel, démoniaque, ce qui est bien adapté à la tonalité du récit. La scène de l’attaque du village indien, violente, intense, fait son petit effet, notamment grâce à de bons choix de cadrage et de montage.

Pendant son périple, Wild Bill renouera avec de vieilles connaissances, amis comme ennemis, et croisera le chef Crazy Horse (Will Sampson, vu dans Vol au dessus d’un nid de coucou), qui poursuit aussi la même quête car le bison blanc a tué sa petit fille lors du massacre. Accablé de chagrin, Crazy Horse a été renommé « Ver de Terre » par les siens et ne pourra retrouver son nom que lorsqu’il aura abattu la bête, vengé son enfant et retrouvé son honneur. Une relation intéressante s’installe alors entre Wild Bill Hickok et Crazy Horse…l’un déteste les indiens, l’autre déteste les blancs, mais tous les deux respectent le courage et ils vont apprendre à se connaître et à s’apprécier…

Western crépusculaire, souvent à la lisière du fantastique, Le Bison Blanc a certes ses défauts (son rythme parfois un brin bancal, certains éléments qui auraient mérité d’être un peu mieux développés…), mais l’oeuvre ne manque pas de plans étonnants (la vision des millions d’ossements de bisons au début de l’histoire est très symbolique) et sait se servir des décors pour instaurer une atmosphère captivante dans sa deuxième moitié. Lorsque les personnages passent des immensités enneigées à ce qui est clairement un plateau de studio, c’est comme s’ils pénétraient à l’intérieur du cauchemar de Wild Bill…et l’effet est saisissant…