C’est bien plus que ça.

Il en va pour « Nameless » comme pour de nombreux travaux de l’écossais Grant Morrison : le récit gagne indéniablement à la relecture, tant sa structure peut déconcerter, et le flot de références convoquées donner le tournis.

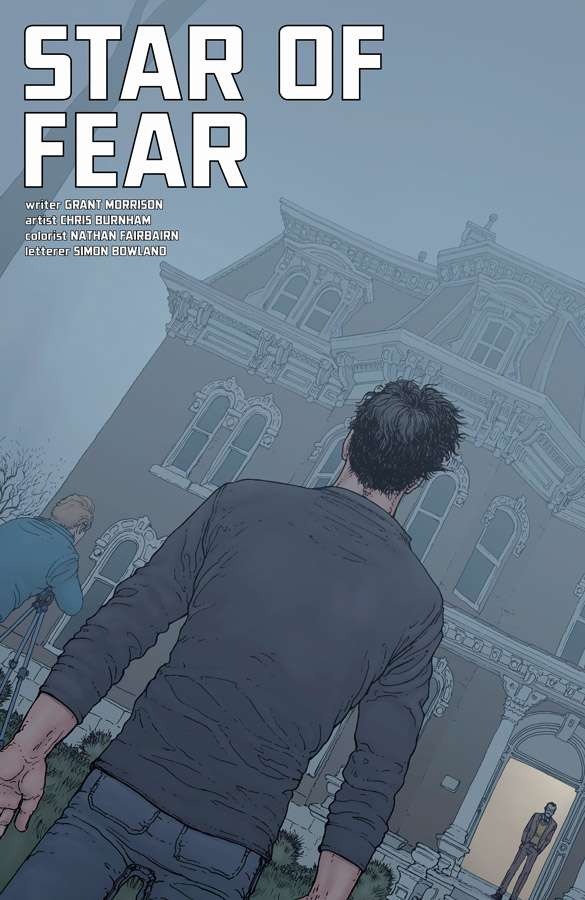

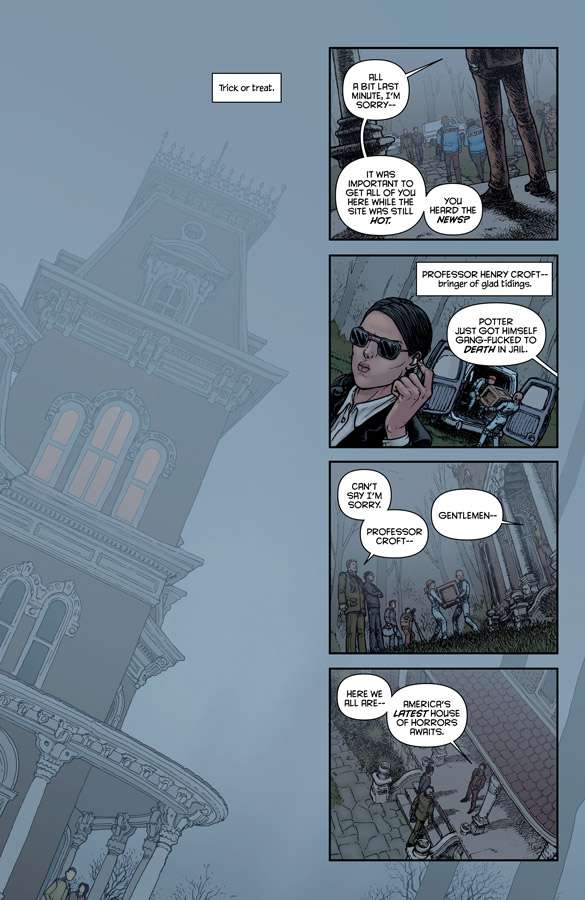

On ne désespère pas de retrouver Morrison aux côtés de son compatriote surdoué Frank Quitely aux dessins sur tel ou tel futur projet ; en attendant, il trouve en la personne de l’excellent Chris Burnham un remplaçant de choix (son style rappelle furieusement celui de Quitely, avec quelque chose de plus agressif et « sketchy » dans le trait). Les deux artistes avaient d’ailleurs déjà collaboré sur « Batman Inc. », pour le meilleur.

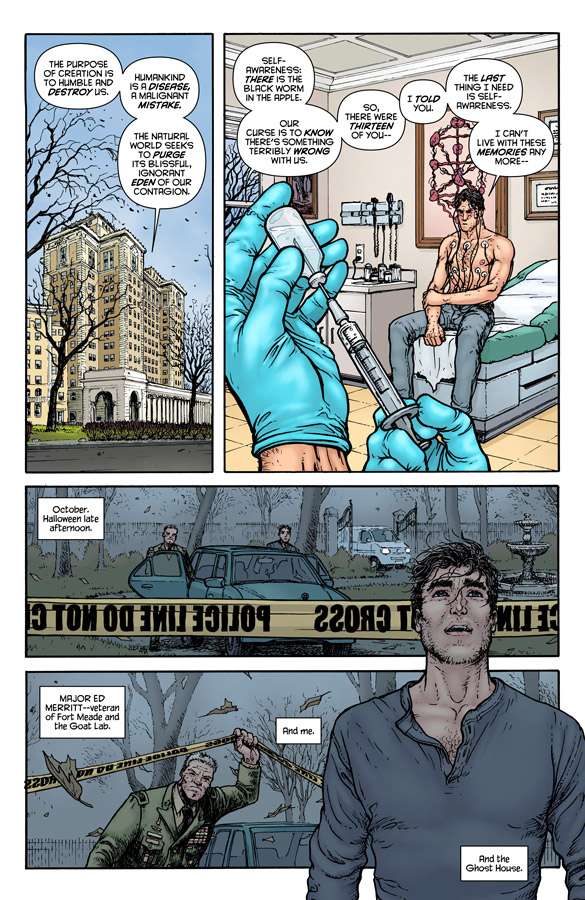

Si la singularité des travaux de Morrison lorsqu’il touche aux comics « mainstream » repose en partie sur une tentative de ré-enchantement de ce genre, comme en attestent ses multiples tentatives en la matière, il ne faudrait pas oublier que si l’un de ses projets l’exige il est tout aussi bien capable de puiser dans une noirceur abyssale. Son « From Hell » à lui, « Bible John - A Forensic Meditation », est par exemple l’un des récits de serial-killer les plus vertigineux et perturbants qui soit. Malgré des différences d’approche énormes entre ces deux travaux, « Nameless » va plutôt taper de ce côté-là du corpus morrisonnien.

Morrison et Burnham avaient envie de travailler à nouveau ensemble après « Batman Inc. » ; le dessinateur fait alors part de son envie de travailler sur une histoire « dans l’espace, avec des monstres ». Quitte à taper dans l’horreur, le scénariste se décide alors à ne pas y aller de main morte : « Nameless » est un récit horrifique d’une intensité peu commune, étayée par un réseau de références pointues mais parfaitement gérées.

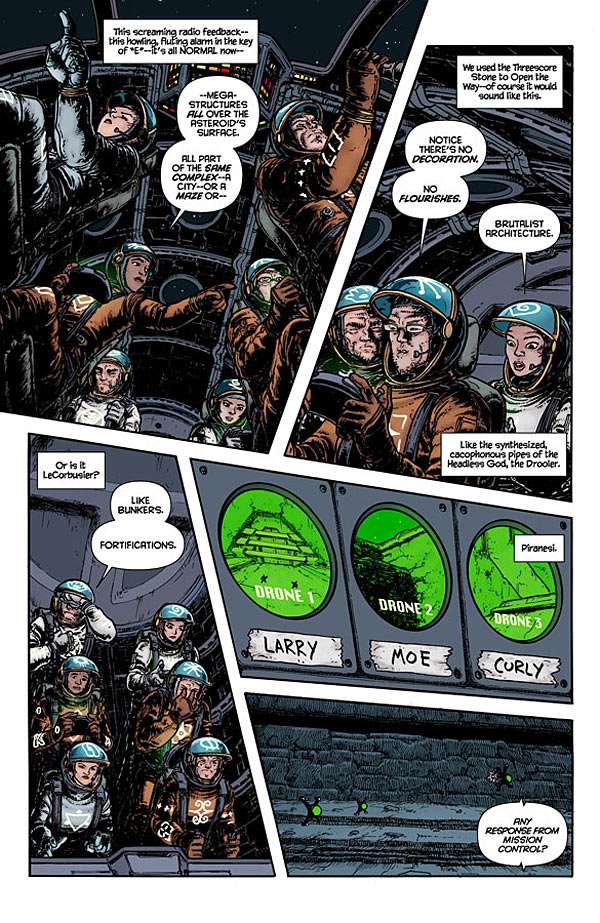

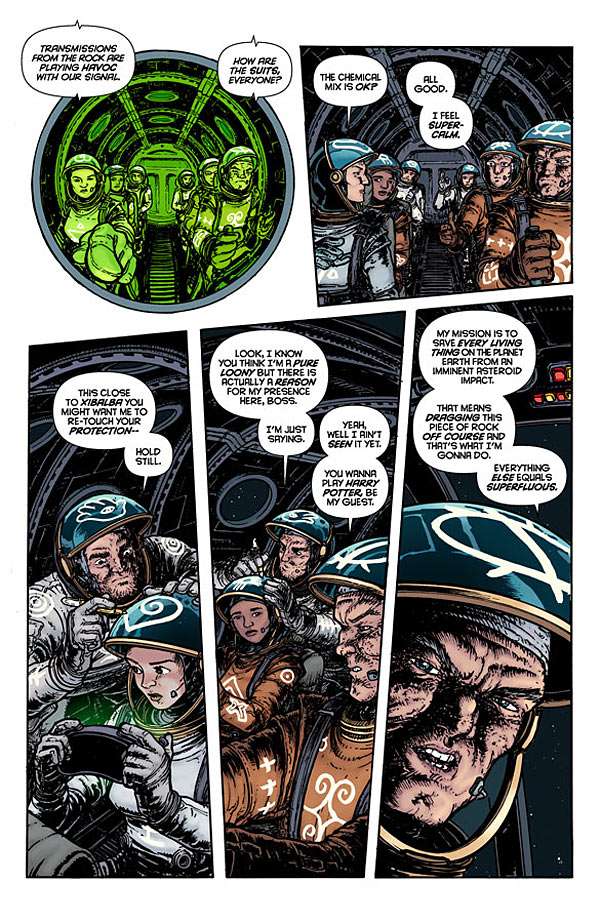

« Nameless » (« sans nom ») n’est pas que le titre du récit, il sert aussi à désigner son protagoniste principal : sorte de John Constantine (pour le côté « occultiste peu orthodoxe au caractère bien trempé ») mâtiné de Nathan Drake (pour le côté Indiana Jones), il a volontairement renoncé à son nom. Pour quelle raison ? Il est ainsi moins vulnérable aux attaques magiques, basées sur la connaissance du nom de son adversaire. Une belle idée, finalement peu usitée dans la course du récit. Nameless est recruté par Paul Darius, un « billionaute » (c’est-à-dire un de ses milliardaires férus de conquête spatiale, sorte de mix entre Elon Musk et Richard Branson), afin de participer à une mission hautement périlleuse : débarquer sur le surface de Xibalba (ce devait être initialement le titre de cette mini-série), un astéroïde en route vers la Terre, afin d’y neutraliser « The Outsider », mystérieuse et terrifiante entité, rescapée d’une ancienne guerre entre Titans et dieux obscurs. Si Xibalba percute la Terre, ça en est fini de l’humanité… La connaissance des arts occultes de Nameless suffira-t-elle à prévenir la catastrophe ?

On l’a dit : si Morrison s’attelle à un récit horrifique, il n’a pas l’intention de faire les choses à moitié ; outre quelques références pop finalement assez anecdotiques et superficielles (une mission à la « Inception » où il s’agira d’aller chercher un artefact pris dans un rêve, et une imagerie qui parodie savoureusement les films d’astronautes les plus fameux, comme « L’étoffe des héros » ou le terriblement con « Armageddon » de Michael Bay), le scénariste balaye en fait l’air de rien tous les genres horrifiques ou presque au cours de son intrigue, des serial-killer zinzins à la possession carabinée type « L’Exorciste », en passant par le home-invasion et bien évidemment l’horreur spatiale à la « Event Horizon » ou « Alien ». Plus généralement, le récit doit évidemment beaucoup aux récits de « dark fantasy » lovecraftien ; si rien ici ne fait directement allusion au corpus du reclus de Providence, il est évident que l’intrigue emprunte énormément à ses thématiques. Simplement, Morrison substitue aux éléments propres à l’anti-panthéon de Lovecraft des références issues de mythologies et de croyances bien réelles…

Ces références considérées dans leur intégralité (et à l’aune du réseau qu’elles tissent entre elles) suffisent à donner le tournis. Morrison les relève toutes dans un appendice précieux à la fin du TPB regroupant les 6 numéros de « Nameless », et éclaire leur fonction au sein de son intrigue. Ainsi, les mythologies maya et polynésienne sont convoquées (Xibalba est un Enfer des légendes mayas, par exemple), de même que la magie typhonienne formalisée par un Kenneth Grant. Est également évoqué l’énochéen, langage originel des anges, rapporté d’autres sphères par le fameux John Dee, mage et scientifique à la cour élisabéthaine, et son éminence grise Edward Kelley. Un rôle prépondérant est également attribué à l’Arbre de vie kabbalistique, et son reflet inversé terrifiant, le réseau des « Tunnels de Set »…

Egalement cruciale dans le déroulement de l’histoire, une hypothétique et défunte « cinquième planète » perdue du système solaire, nommée Phaëton par certains scientifiques de la NASA (et dont la destruction serait à l’origine de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter) est ici nommée Marduk (qui n’est donc pas que le nom d’un groupe de black métal suédois), ce qui est un renvoi cette fois à la mythologie babylonienne.

Afin de tremper sa plume dans une encre plus noire encore, Morrison précise également s’être inspiré en termes d’humeur et de tonalité des travaux de certains des penseurs les plus « déprimants » de notre contemporanéité : il cite notamment le philosophe Ray Brassier (et son fameux essai « Nihil Unbound », que Morrison conseille de lire à haute voix, comme une incantation) et le génial Thomas Ligotti, digne héritier de Lovecraft et auteur d’un essai si insupportablement pessimiste qu’il en devient hilarant (et c’était en partie le but, je crois), « The Conspiracy against the Human Race ». Il est à relever qu’à quelques mois d’intervalle à peine, un auteur de série télé de premier plan, Nic PIzzolatto (également grand fan du travail de Morrison), relevait les mêmes influences (on a même parlé de plagiat dans son cas) pour la saison 1 de son « True Detective », autre sommet de noirceur imbibé de pessimisme cosmique…

De manière plus traditionnelle chez Morrison, on trouve aussi des renvois directs à certains des artistes les plus aventureux du XXième siècle, ici par exemple à travers la Dreamachine de Brion Gysin, instrument qui joue un rôle crucial dans une intrigue au déroulement bizarre, qui puise plus volontiers dans une logique onirique/cauchemardesque que dans les ressorts habituels du récit d’aventures classique. Ici, le « héros » est voué à l’échec car à l’instar du personnage principal du « Epidemic » de Lars Von Trier, il ne comprend pas qu’il est le vecteur de l’infection qu’il cherche à prévenir à tout prix.

Cette avalanche de références alambiquées tournerait à vide si elles ne venaient étayer un propos à la fois solidement charpenté et ébouriffant dans son fond : et si Dieu était un monstre lovecraftien qui nous voulait du mal ? Morrison le précise : en tant que magicien pratiquant, il est une sorte d’anti-athée ; il croit en toutes les divinités imaginables. Mais de tous les concepts divins possibles envisagés par la conscience humaine, il considère que le plus dangereux, le plus néfaste et vil consiste en cette idée d’un dieu unique et maître de toutes choses.

A la lecture, ce qui surprend un peu compte-tenu de la noirceur ultime du propos, c’est le ton toujours très « vitaliste » et punchy employé par le scénariste. Oh, certes, le récit comprend son lot d’excès graphiques (c’est très, très, très violent, on se croirait un peu chez Shintaro Kago ; les points communs entre le japonais et Morrison ne se cantonnent pas à ce seul point d’ailleurs), et certains passages sont très effectifs dans leur projet de coller la chair de poule au lecteur (comme l’exploration du cachot géant à la surface de Xibalba).

Mais de l’issue anti-spectaculaire et déceptive du récit se dégage une espèce de joie mauvaise étrangement roborative ; contre toutes attentes, c’est à une sorte de manifeste féministe totalement jusqu’au-boutiste que nous invite Morrison. Et si son récit est si efficace à atteindre ce but contre-intuitif, c’est notamment car l’écossais ne se contente pas d’un jeu convenu sur les attentes du lecteur quant aux rôles attribués à tel ou tel genre à travers sa fiction, mais s’appuie aussi sur une démonstration reposant sur le fond « occulte » de ses thèses anti-patriarcales.

« Nameless » ne se termine pas si mal, en fait.