J’ai récemment remis le nez dans le recueil They Saved Luthor’s Brain!, un album compilant différents épisodes consacrés à l’évolution drastique de Lex Luthor dans les comics Superman gérés par Mike Carlin au début des années 1990. Ce tome résume la transition entre le gros Luthor chauve de l’ère Byrne et le colosse rouquin qui se présente comme son fils, et que les lecteurs français connaissent pour l’avoir croisé dans La Mort de Superman.

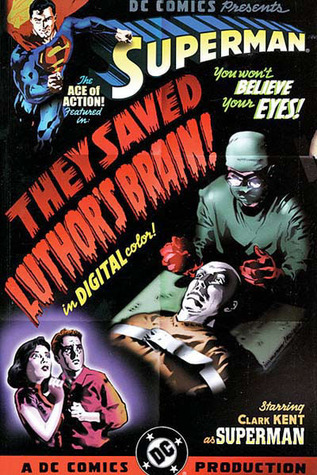

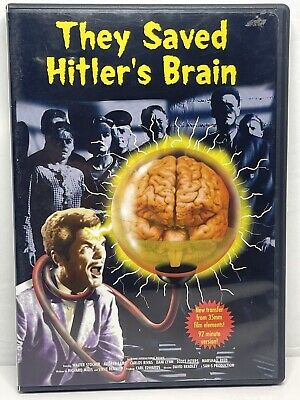

Pour l’anecdote, signalons que le recueil adopte un titre qui renvoie à un nanar de 1968, They Saved Hitler’s Brain (version rallongée d’un métrage de 1963), qui a obtenu le titre de pire film du monde en 1979 : le prétexte du film a inspiré de nombreux récits, d’un épisode des Avengers britanniques à des super-vilains chez Hellboy ou Savage Dragon. La couverture de Stuart Immonen, avec ses fausses pliures de papier, évoque les affiches des films et des serials à sensation, poussant davantage le clin d’œil et témoignant du fait que l’éditorial n’est pas dupe des ficelles de roman populaire qui constituent en partie la trame des aventures de Superman.

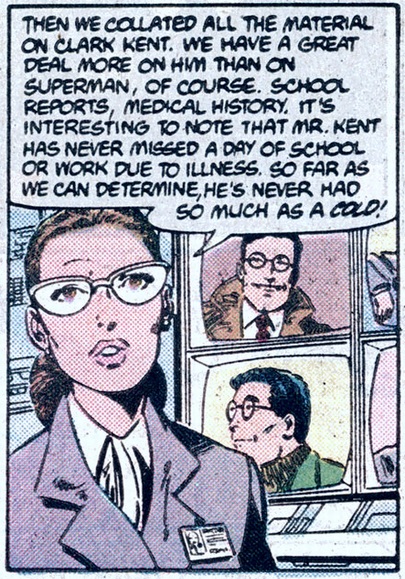

Le recueil s’ouvre sur une réédition de Superman #2 (qui, accessoirement, a été le premier numéro que je suis parvenu à me procurer en VO, il y a de longues décennies…). L’épisode est assez amusant parce qu’il relève de cette veine « déconstructrice » qui anime les épisodes de Byrne, à savoir reprendre les ficelles de la version pré-Crisis, et leur donner un angle différent. Ici, l’identité secrète du héros. Dans le récit, l’une des conseillères de Luthor, Amanda McCoy, mène une enquête sérieuse et parvient à la seule conclusion possible : Clark Kent et Superman ne sont qu’une seule personne. Révélation qui lui vaut de recevoir le rire moqueur de son patron et un licenciement sans autre forme de procès.

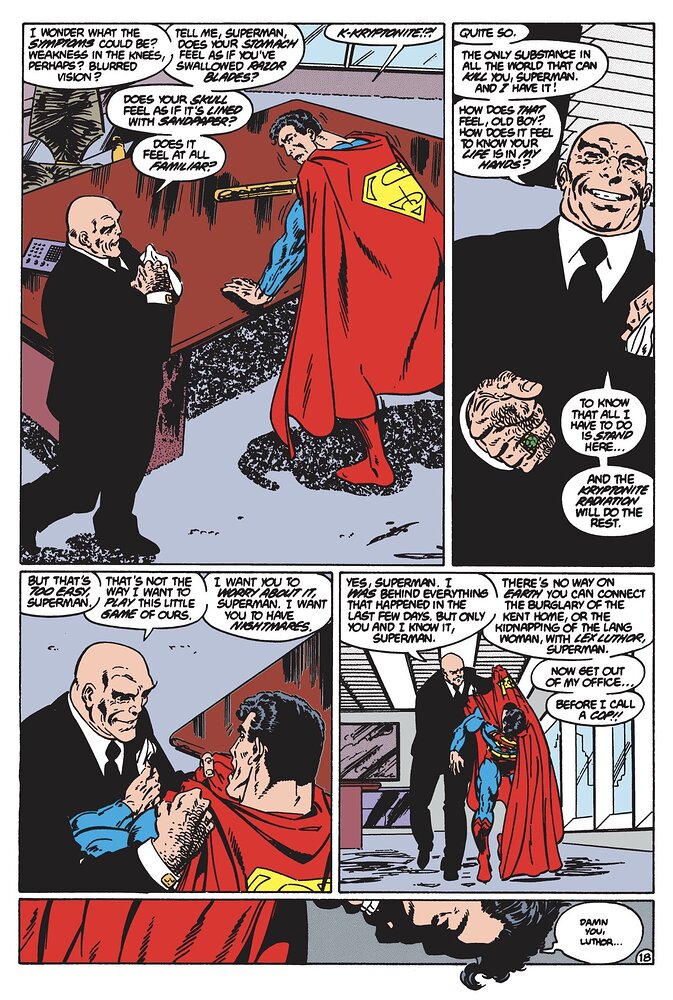

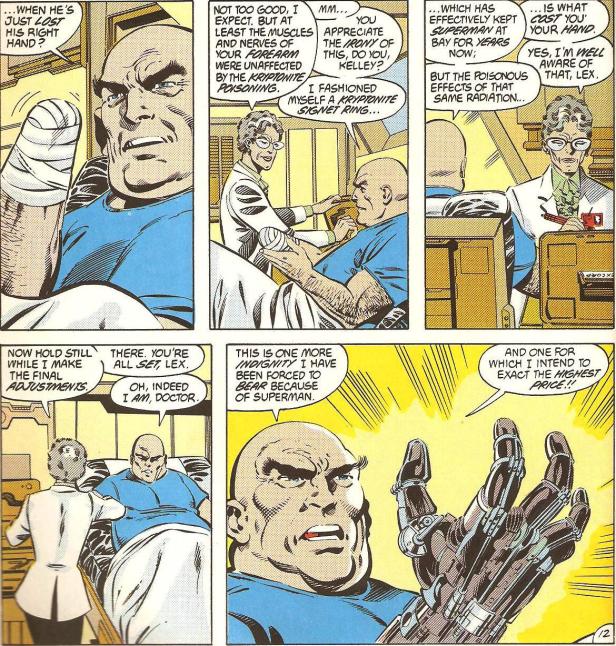

Dans le même épisode, les lecteurs découvrent que Luthor a récupéré un éclat de Kryptonite verte qu’il a fait monter en chevalière, afin de tenir Superman à distance : il s’agit de la suite de Superman #1, qui oppose le héros à une nouvelle version de Metallo, épisode faisant lui-même suite à des informations contenues dans la mini-série Man of Steel. Si l’on peut reprocher à la production de Byrne au tout début de cette relance un manque de souffle épique, une chose est sûre, l’auteur a de la suite dans les idées.

De la suite dans les idées : c’est ainsi qu’on pourrait définir le travail de Mike Carlin et des auteurs qu’il assemble sur les titres Superman au fil des ans. En effet, ces idées et ces personnages auront la vie dure. Amanda McCoy est liée à la saga « Burnout » qui constitue le premier grand cycle après la période Byrne, et tiendra un rôle secondaire mais important jusqu’à la saga « Dark Knight over Metropolis », suite plus ou moins avouée de la première rencontre avec Batman dans la mini-série Man of Steel, mais aussi de l’histoire de la bague de Luthor.

La bague elle-même constitue un exemple d’intrigue à suivre qui nourrit le feuilleton mensuel (voir bimensuel quand les séries deviennent interconnectées). C’est l’un des derniers apports de Byrne, qui nous expliquera que les radiations de la Kryptonite finissent par empoisonner Luthor, dont la vie est sauvée par l’ablation de sa main et son remplacement par une prothèse. Cette séquence est reprise, par extraits, dans le recueil, à la fin d’une première partie destinée à poser la situation et les enjeux.

On en revient à ce que disait Mike Carlin au sujet d’Adventures of Superman #462, consacré à Alice, la coursière de la rédaction du Daily Planet. Mais le raisonnement s’applique à de nombreux autres personnages et témoigne de la méthode alors en vigueur dans la rédaction. Ainsi, dès 1988, année du départ de Byrne, Carlin et ses auteurs développent des intrigues au long cours, en arrière-plan, sur de nombreux personnages : Luthor, Amanda McCoy, mais aussi José Delgado, Matrix, Brainiac, Emil Hamilton, Morgan Edge, ou même Bibbo et plus tard Kelex, autant de personnages qui annoncent des développements à venir. Certaines choses ne seront résolues qu’en 1990 ou 1991. Excellent moyen de fidéliser le lectorat, séduit et happé par le feuilleton, mais dont l’effet sera dilué petit à petit. Plusieurs raisons à cela, à commencer par le retour d’Action Comics à un rythme mensuel en 1989, ou l’arrivée de Superman The Man of Steel, par Louise Simonson et Jon Bogdanove, l’année suivante : là où il était encore aisé de suivre à la trace des dizaines de personnages sur deux titres, cela devient plus compliqué sur quatre titres (et bientôt un cinquième avec le trimestriel Superman The Man of Tomorrow qui permet à DC de publier un chapitre supermanien chaque semaine. De même, l’entrée dans les années 1990 correspond à l’arrivée dans le monde des grands événements éditoriaux et, de fait, les grandes sagas se multiplient, parfois servant à ranger les jouets (c’est le cas de « Panic in the Sky »), parfois à secouer le cocotier (on pense bien sûr à « Death of Superman »). Le paysage éditorial change petit à petit, mais en ces années 1989-1991, Carlin et son équipe parviennent à construire un feuilleton dont chaque chapitre nourrit les développements à venir.

They Saved Luthor’s Brain témoigne de cette manière. En effet, après les présentations issues de l’ère byrnienne, le reste du recueil est consacré à des épisodes écrits par Roger Stern. Ce dernier est un ami personnel de Byrne et la première recrue de Carlin après les départs successifs de Wolfman et Byrne. Il connaît bien Superman et s’est comporté en bon soldat précédemment, en rédigeant le feuilleton dans Action Comics Weekly ainsi que deux fill-ins avant de lancer ses propres intrigues (deux fill-ins qui ont la particularité de faire un sort à deux super-vilaines créées par Byrne). Il connaît bien Luthor, dont il se charge particulièrement en 1988, puisqu’il rédige la confrontation du magnat avec Mxyzptlk ou la tentative (manipulatrice) du rachat des S.T.A.R. Labs, portrait en creux d’un potentat qui n’a plus de défi à sa taille. C’est donc l’homme de la situation pour raconter ce que devient l’éternel ennemi de Superman, et l’on peut gager qu’il est à l’origine de ces développements.

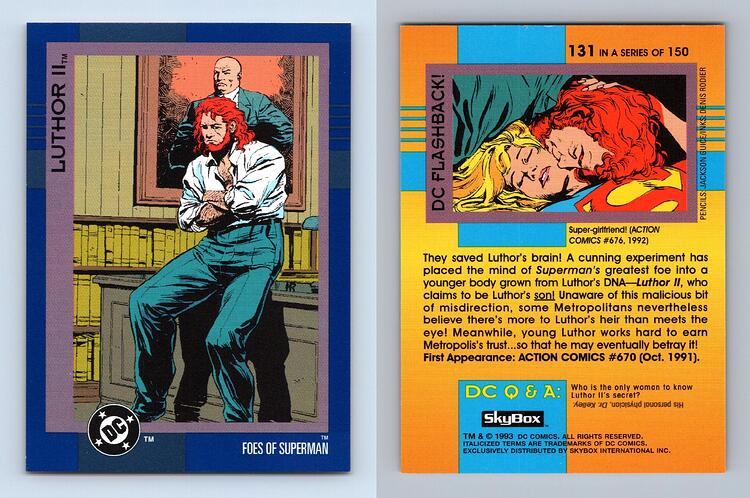

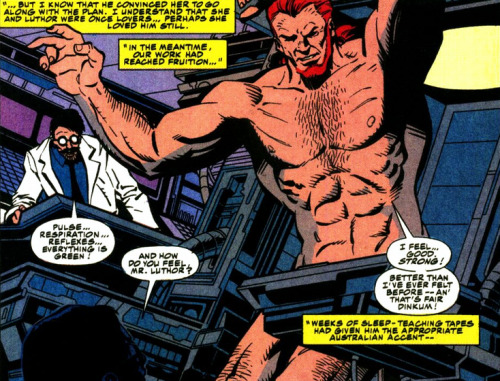

Le principe est simple : le monde est saisi quand la nouvelle de la mort de Luthor tombe soudain. L’entrepreneur disparaît dans un crash d’avion expérimental. Sidération, doublé d’un grand étonnement quand, quelques mois plus tard, un héritier se présente, un grand rouquin barbu s’exprimant avec un accent australien prononcé. Celui qui se fait appeler Lex Luthor le Second (ou Junior, pour certains) arrive donc à Metropolis afin de renouer avec l’héritage de son géniteur. Il va se heurter au franc-parler de Lois Lane, faire la connaissance de Superman, essuyer la froideur de Perry White qui ne tient pas le premier Lex dans son cœur…

Les épisodes de Stern sont illustrés d’abord par Bob McLeod (encré par Brett Breeding puis Denis Rodier) et par Jackson Guice (lui aussi encré par Rodier). On notera son usage de personnages (et de thématiques) en provenance du Quatrième Monde de Jack Kirby, à l’exemple de Dabney Donovan : tout un pan du monde DC que Stern affectionne. Ce que le recueil ne montre pas, à moins de s’attacher à consulter l’ours et la liste des épisodes, c’est que les chapitres ici associés s’étalent sur de nombreux mois, laissant la situation évoluer. On passe donc prestement du Luthor deuxième du nom, encore hésitant et surpris de découvrir les méfaits de son géniteur à un jeune entrepreneur sûr de lui en ménage avec la nouvelle Supergirl, à savoir Matrix, la réchappée de l’univers de poche qu’on a pu visiter dans les derniers épisodes de Byrne : le couple incarne les intrigues au long cours évoquées plus haut.

Ce tome est une synthèse. En parallèle de l’évolution de Luthor (dont la révélation finale arrive à la conclusion du recueil), des intrigues de premier plan se sont déroulées entre-temps (le départ de Clark pour la télévision, l’influence de Kelex, la révélation de son identité à Lois, encore un chapitre signé Stern et McLeod…). Le choix éditorial de sélectionner des épisodes se concentrant sur Luthor met en évidence la particularité éditoriale de cette période et la richesse des titres, qui proposaient aux fans fidèles de multiples rebondissements et toute une galerie de personnages attachants, même les méchants.

Jim