PARTIE 2 - « Who am I ? I’m Spider-Man. » :

« You’re not Superman, you know. »

Si le 1er Spider-Man a été produit dans la foulée de Blade & X-Men (assez proche esthétiquement), celui-ci a en réalité plus d’atomes crochus en terme d’approche avec le 1er Superman de feu Richard Donner (tous deux sortis 40 ans après les parutions respectives d’Amazing Fantasy #15 & Action Comics #1), au point d’en être considéré comme le véritable héritier spirituel (là où le Superman Returns de Singer se pose en suite officielle). Les deux ont notamment en commun une démarche respectueuse de la part de véritables fans de longue date, ce qui équivaut à prendre le sujet au sérieux plutôt que de s’en moquer, en s’éloignant le plus possible de la tonalité « camp » du Batman d’Adam West (quand bien même celui-ci était perçu différemment selon que les spectateurs soient très jeunes ou plus vieux). Bien conscient d’avoir un personnage très populaire entre les mains, Rami tenait à lui donner un écrin à sa mesure (une mission réussie d’après la réception critique des deux premiers volets ainsi que le succès commercial d’un troisième volet plus décrié).

Mark Cotta Vaz : « Superman, the seminal 1978 superhero movie that Sam Raimi points to as the film most like Spider-Man in spirit. »

John Calley: We didn’t make Superman as an exploitative sci-fi, comic-book thing. It was done with a seriousness that said to audiences, « We believe in this and we want you to, as well. »

Deux réalisateurs qui ont également su atteindre un certain équilibre (une véritable gageure créative), ménageant leur propre patte avec une grande fidélité à l’oeuvre initiale, autant dans la manière d’adapter ce matériau original (dont Raimi et Donner sont fans depuis leur jeunesse) que dans la structure narrative (reprise à foison depuis lors).

Une révérence qui passe aussi bien par la narration que l’aspect visuel, en faisant en sorte qu’une bonne part du récit soit dévolu à l’origin-story, tout en renouant avec une imagerie lumineuse façon « Americana », tel le fameux plan à la John Ford dans le 1er Superman (lorsque Clark quitte Smallville) ou encore le repas de Thanksgiving entre les Parker et les Osborn, dont la composition du plan n’est pas sans rappeler un célèbre tableau de Norman Rockwell.

Une fois franchie l’étape de l’adolescence (passage nécessaire car correspondant à la période de l’obtention des pouvoirs et à la perte du père de substitution), ces deux films ont tout loisir de se concentrer sur ce qui constitue l’essentiel de leurs secondes parties respectives : le passage à l’âge adulte, l’entrée dans la vie active, l’éclosion de la romance, le début de carrière du super-héros ou encore la préservation de l’identité secrète (la comparaison peut également s’étendre à Superman 2/Spider-Man 2 et Superman 3/Spider-Man 3).

« Change ? Yep. Big change. »

Sam Raimi : "In my Evil Dead movies the purpose was to make something outrageous for the audience, something they’d never seen before. Those movies were trying to capture the world of the supernatural, to have the camera take the place of an unseen entity that doesn’t even exist in our world. So I came up with different ways to move the camera, different lenses. Those images really drew attention to themselves, and it was fine that they did, but I didn’t feel that was the proper approach for Spider-Man.

I wanted audiences to be pulled into the film by the performances. It’s such an important character, with generations and millions of fans, that I didn’t want to intrude with my flashy filmic business. I didn’t want it to stand between audiences and the character they love. I think audiences wanted to see a translation process, to see the character come to life. And I felt if they were to take notice of the camera, it’d be an intrusion into that very special relationship. So I tried to be very reserved with the camera."

Ce choix de privilégier parfois une certaine sobriété formelle se fait au service des moments les plus intimistes du film (une approche accentuée par le choix du format 1:85, là où le 2:35 du second opus reflète la volonté d’une représentation plus spectaculaire avec un cadre plus ample), tel ce moment touchant où Peter rentre chez lui pour annoncer à sa tante May le décès de son mari. La caméra reste à distance tous en restant immobile, tandis que l’émotion est au coeur de la scène, tandis que les paroles assez superflues sont rendues quasi-inaudibles en étant couvertes par la bande-son d’un Danny Elfman très inspiré (aussi à l’aise pour l’action que pour l’émotion).

L’humble Raimi ne tire donc pas la couverture à lui dans ces moments-là (sa caméra se lâche plus par contre pour les scènes de suspense, d’action et de voltige) et c’est tout à son honneur (il ne se renie pas pour autant puisque le film porte sa patte tout du long). Pas sûr que le jeune Sam plus « fou-fou » des 80’s (Evil Dead 1 & 2, Crimewave, Darkman) aurait su (ou plutôt voulu) faire preuve d’une telle sobriété (celle-là même qu’il pratique depuis Un Plan Simple).

Cela renforce l’impression que cette adaptation est arrivée au moment adéquat dans la carrière d’un réalisateur plus mûr (voire assagi selon certains), avec alors près de 20 ans d’expérience derrière lui, à la fois pavés de grandes réussites (Un Plan Simple) et de cruelles déconvenues (Crimewave), impliquant une remise en question suite à l’échec au box-office de certains de ses films les plus originaux (Mort ou Vif).

« These are the years when a man changes into the man he’s gonna become the rest of his life. Just be careful who you change into. »

En plus de constituer un des plus grands aboutissements de sa carrière, sa seconde trilogie phare (après les Evil Dead) lui aura permis de mettre en place un condensé de ses acquis passés, lui permettant d’entremêler harmonieusement ses différentes approches formelles des années 80/90 (les séquences surnaturelles couplés aux tranches de vies d’Intuitions constituaient déjà un pas vers cette nouvelle démarche équilibrée, alternant entre une forme de classicisme et des morceaux de bravoure).

Ainsi, lorsque le récit met l’accent sur le quotidien de Peter avec sa tante et ses proches, Raimi use de la sobriété formelle dont il a su faire preuve sur ses films de la fin des années 90 (sa veine plus sérieuse et dramatique, moins axée sur l’humour « splastick »), mais dès lors que l’intrigue se déroule dans l’antre des Osborn ou se concentre sur les bad-guys en général, le style de mise en scène propre à ses films d’horreur reprend ses droits (caméra plus frénétique, dutch angles, montage plus nerveux, etc).

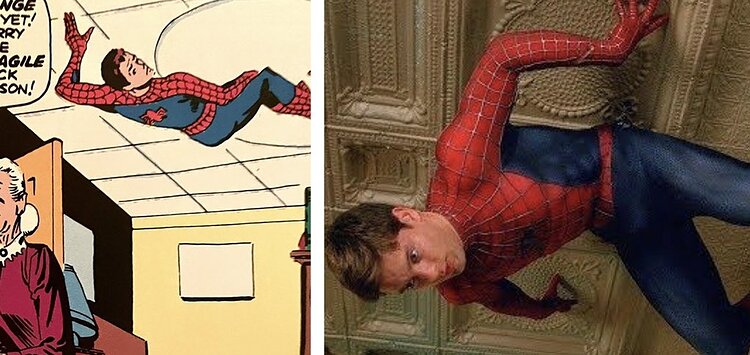

À l’instar des expérimentations visuelles de Blade 2 (sorti à la même période) et d’X-Men 2 (l’intro à la Maison Blanche avec Diablo), le premier volet de la trilogie Spider-Man est lui aussi représentatif de cette mouvance de l’avénement des CGI (un ajout de poids au langage cinématographique) et de ce que le numérique permet en terme de mouvements de caméra (certains angles de vue impossibles à atteindre en temps normal), quand bien même Raimi ne met pas pour autant de côté l’aspect « artisanal » (la « Spider-Cam » au milieu des buildings comme prolongement plus coûteux de ce qu’il faisait autrefois sur le 1er Evil Dead avec la « shaky-cam », accrochée à une mobylette lancée à toute vitesse au fond des bois).

Bien loin de se limiter à un artifice superficiel visant à épater la galerie, cet élément devient une partie intégrante du storytelling, lui servant d’atout-clé pour mieux déployer les potentialités narratives, visuelles et symboliques des pouvoirs arachnéens dans toute leur dimension sensitive et immersive, dans ce que cela peut avoir d’euphorisant (les sauts au dessus des toits) ou de déroutant (la découverte des aptitudes physiques et du sixième sens arachnéen dans les couloirs du lycée, avec une utilisation du « bullet time »).

« I’ve been like a father to you. Be a son to me now. »

Si le choix du super-vilain s’est porté sur le Bouffon Vert, ce n’est pas seulement parce qu’il est la principale némésis du héros (les deux autres, Dr. Octopus & Venom, étant quant à eux au programme de suites), mais bien parce qu’ils ont un lien dans le civil (personnifié par un Harry Osborn tiraillé entre ses attaches), d’autant que Norman Osborn est celui qui se rapproche le plus d’une figure paternelle néfaste, à même de servir de contrepoint par rapport au bienveillant (et défunt) oncle Ben (« J’ai déjà un père. Son nom était Ben Parker »).

Le Bouffon constitue en outre un vecteur idéal pour que Raimi se serve de son expérience de réalisateur de films d’horreur, la nature du personnage affectant la façon dont il est utilisé, tantôt grotesque (quand le masque cache complètement le visage de l’acteur) ou menaçant (quand un gros plan révèle son regard derrière le masque). Norman face à son autre personnalité (le miroir, une façon ingénieuse et peu coûteuse pour figurer le dédoublement de personnalité), entouré de différents masques tous confinés dans une seule pièce, c’est pratiquement du néo-Evil Dead en plus soft (comme si Raimi avait déplacé la cabane hantée pour la jucher en haut d’un immeuble huppée de New York), tandis Raimi semble plutôt avoir lorgné sur Darkman pour les malheurs infligés à Otto Octavius dans le second volet.

« In spite of everything you’ve done for them, eventually, they will hate you. »

Ce choix judicieux d’adversaire, et assurément pertinent en terme de dramaturgie (comme le démontre la scène du repas de Thanksgiving, où convergent les tensions accumulées), occasionne néanmoins une difficulté, résidant dans la façon d’adapter le look plutôt casse-gueule du Bouffon Vert à l’écran. Après avoir beaucoup tâtonné concernant son faciès, la solution à finalement été trouvée en se concentrant sur la collection de masque tribaux d’Osborn, comme source d’inspiration visuelle pour l’émergence de cette autre personnalité (comme si le masque qu’il a choisi de revêtir, le symbole de son autre personnalité, était déjà présent dans cette antre aux couleurs verdâtres, son univers mental résumé à une seule pièce).

Si ce design décrié a eu son lot de détracteurs (ses défenseurs étant plus rares), l’interprétation du personnage a néanmoins eu les faveurs du public, cette participation à un blockbuster ayant alors permis au talentueux Willem Dafoe de se faire connaître d’un plus large public (notamment tous ces jeunes spectateurs pas prêts d’oublier de sitôt son rictus, d’autant plus avec un retour récent faisant office de piqure de rappel).

« Ladies and gentlemen, give it up for the new champion, Spider-Man ! »

L’éclatante réussite du second opus (si réussi qu’il a depuis eu tendance à devancer le premier dans le coeur des fans) ne doit pas faire oublier pour autant la remarquable efficacité de son prédécesseur dans sa propension à condenser les bases (se concentrer sur Peter Parker, quitte à limite reléguer Spidey au second plan) et l’essence du personnage (la prépondérance de la romance dans les enjeux émotionnels et autres bouleversements narratifs), en s’efforçant de synthétiser plusieurs décennies d’histoires (en particulier la période 1962-1973) ainsi que des détails importants, comme le fait remarquer Mark Waid.

Mark Waid (extrait de Marvel Renaissance) : « X-Men a été la première étape qui a permis de faire Spider-Man, de faire Captain America, de faire Iron Man… C’est la graine à partir de laquelle tout l’univers Marvel au cinéma a germé. Et là nous voyons Spider-Man. Oh mon dieu, ils ont tout compris ! C’était la première fois que quelqu’un réussissait à transposer un personnage Marvel à l’écran sans être embarrassé par l’histoire originale. Ils ont fait en sorte que tout ce qui nous plaisait dans le comic fonctionne. Avec des changements ? Oui, il y a forcément des changements lorsque vous passez d’un médium à un autre. Vous êtes obligés, mais là, mon dieu, ils ont compris ! On retrouve l’Oncle Ben, c’est le discours « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », il coud lui-même son costume, il combat un catcheur. Il y a ce voleur qu’il n’arrête pas à temps pour sauver son oncle. Les temps forts étaient là, toute la magie était là, et on s’est tous dit : « Si telle est leur approche, ça va marcher. » Et on a tous retenu notre souffle ce week-end là. Si ce film s’était planté, c’en était fini des films de super-héros. Ça a été le tournant. Le film Spider-Man, à ce point réussi, a ouvert la porte a tout le reste. »

Outre Dafoe, l’autre grande trouvaille du casting est bien sûr l’excellent J.K. Simmons (Oz, Counterpart) interprétant un J. Jonah Jameson si fidèle au matériau original qu’il paraît avoir été transposé à l’écran plutôt qu’adapté. À l’arrivée, le bilan est bien sûr des plus positif (tant pis si le film n’est pas irréprochable en tout points), tant il était alors difficile de ne pas ressortir de la salle avec le sourire après ces derniers plans galvanisants…

Sam Raimi : « (When people leave the cinema) I want them to feel uplifted and excited and thinking about the characters as real people, and to see that the good Peter Parker has risen to do is possible in every one of us. That’s what stories of heroes can do for us – they can show us the good that we’re capable of. »