Je viens de lire le premier arc (donc les trois premiers épisodes), et c’est franchement pas mal.

On a affaire ici au Garth Ennis à tendance sérieuse, pas au scénariste iconoclaste et grinçant. Si j’aime bien ce dernier (j’ai déjà dit tout le bien que je pensais de Red Rover Charie…), j’ai peut-être une préférence pour le premier, qui est souvent porteur d’une vision politique acérée et d’une grande sensibilité.

Avec War Stories (version Avatar), on est clairement dans la lignée de son Unknown Soldier ou encore de son 303, avec la description des mécanismes de déshumanisation. Il manque sans doute ici tout le discours sur l’aveuglement de la raison d’État piétinant les destinées humaines, mais ce n’est peut-être pas tout à fait le propos ici.

Ici, on est plutôt dans le portrait d’individus dépassés par la mécanique de la guerre, par le tourbillon d’un conflit qui emporte plusieurs pays, plusieurs cultures. Ennis renoue avec un genre qu’il a toujours affectionné. War Stories avait connu une première salve de récits chez DC, avant qu’il aille écrire Battlefields chez Dynamite (que je n’ai pas lu du tout). Il revient en quelque sorte à ses premières amours.

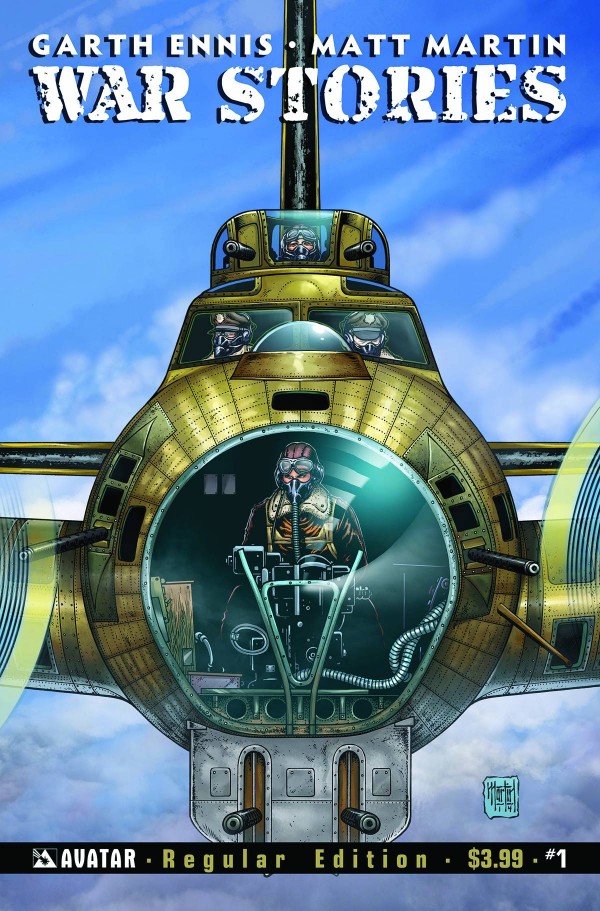

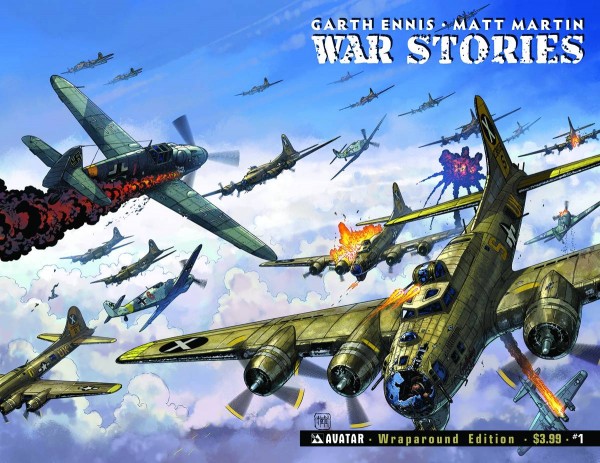

La série se compose de récits en trois parties, chacun abordant un conflit du XXe siècle différent. Pour ouvrir le bal, le scénariste choisit une guerre bien connue, et part explorer le monde de l’aviation britannique durant la Seconde Guerre mondiale. C’est une action déjà bien balisée par le cinéma américain : les missions qui partent et ne reviennent pas, les équipages décimés, les retours à l’aveugle, les instruments ayant été détruits… Le souci du détail véridique d’Ennis et les planches détaillées de ses dessinateurs confèrent au récit une force d’évocation évidente.

Le petit plus en l’occurrence vient de l’astuce de scénario. Dans ces trois épisodes, Ennis choisit de suivre une jeune recrue américaine, un petit gars de la campagne qui découvre de loin les gratte-ciel de New York avant de traverser l’océan et de se jeter dans la guerre. Le jeune déraciné rencontre, non loin de sa base d’affectation, une veuve et son fils (ce dernier, enferré dans le déni, s’avère peu avenant…). Le procédé est facile, mais Ennis en tire deux effets intéressants.

D’une part il en profite pour évoquer le choc des cultures, ce qui vaut au lecteur quelques dialogues savoureux sur les différences de manières, de langage, de vocabulaire, entre les Américains et les Britanniques, le tout ponctué d’extraits de manuels officiels destinés aux soldats expatriés.

D’autre part, il propose au lecteur la vision d’une construction, d’un avenir, au milieu de toute cette destruction. Contrairement à plusieurs séries précédentes où le scénariste faisant état d’un désespoir désabusé, la fin de ce premier arc ouvre sur une note d’espoir, sur une perspective d’avenir. Comme une pulsion de vie au milieu de toutes ces pulsions de mort.

Peut-être est-ce là un signe de l’évolution du scénariste, qui, l’âge aidant, dévoile une sensibilité supplémentaire ? En tout cas, cela ne fait que renforcer l’humanité qui a toujours transparu dans ses récits de guerre.

Jim