Par sa nature d’archétype à la limite de la parodie, de personnage représentatif d’une époque, d’un genre et d’une tendance, le Punisher invite à trois types d’interprétation : la super-héroïsation consistant à lui trouver des adversaires et des menaces à sa mesure répondant aussi aux critères du genre dominant, la satire sociale provoquant des rires plus ou moins gras, ou le réalisme d’intrigues basées sur des structures de thriller et des notions de politique ou de géopolitique.

Le graphic novel Punisher - Kingdom Gone répond à la définition de la troisième catégorie, faisant marcher le justicier expéditif dans les plates-bandes d’un Jack Ryan ou, plus près des bédéphiles, d’un Largo Winch.

Si l’on oublie un peu l’arsenal portatif du héros, assez réduit somme toute dans cet album, on retrouve des ressorts comparables : des malversations, un état insulaire corrompu, un gouvernement américain en mode real politik qui ne sait réagir que par l’intervention musclée, du drame humain sur fond de crise internationale, et un électron libre au milieu de tout cela.

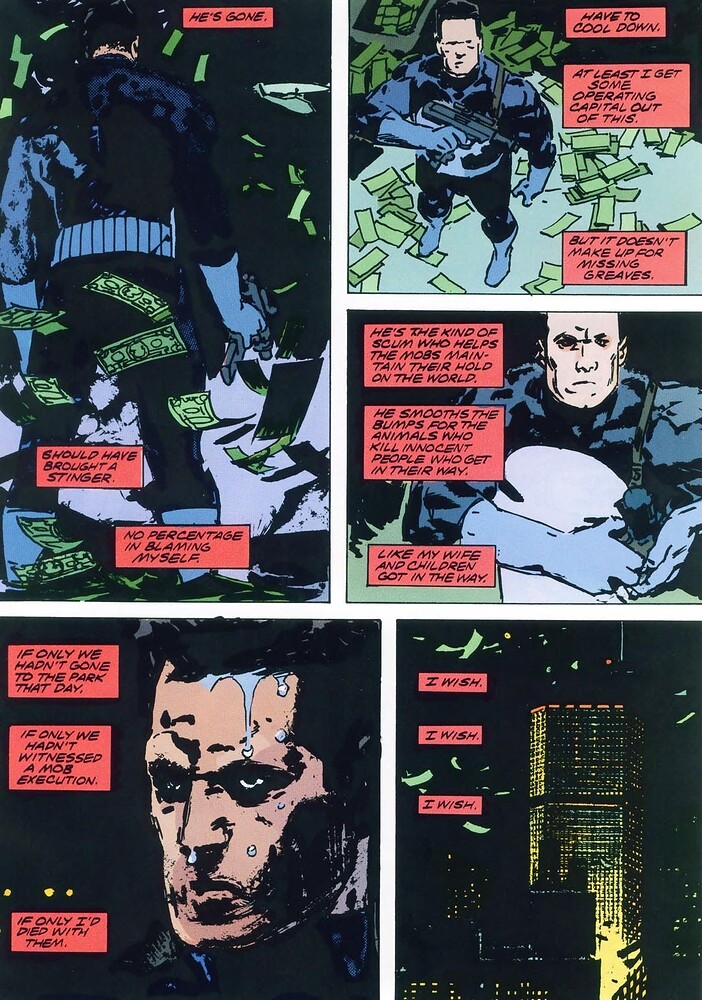

Tout commence avec Frank Castle qui tente de dessouder un certain Hamilton Greaves, un bandit en col blanc qui a bâti une fortune en nettoyant l’argent sale. Malgré le plomb qu’il largue, et s’il parvient à décapiter les opérations de sa cible en Amérique, celle-ci lui échappe.

Cependant, sou peu, le douteux personnage réapparaît dans une petite république bananière d’apparence tranquille, vivant du tourisme, Puerto Salvaje. Un État dont Chuck Dixon, le scénariste, dresse le portait, en gouvernement fantoche aux rouages corrompus. Parfaite pour Hamilton Greaves, bien décidé à utiliser son argent pour s’implanter et à relancer ses affaires.

Le temps passe, Frank fait des planques soporifiques afin de coincer quelques trafiquants, en espérant avoir des nouvelles de Greaves.

De son côté, le président, homme de paille mais politique roué, commence à en avoir marre de son invité un peu encombrant, dont l’argent prolifique ne justifie pas qu’il s’immisce à ce point dans les affaires de l’île. Il demande l’aide aux Américains qui la refusent sous prétexte que l’ingérence serait mal vue, puis joue les candides, menant les mêmes agents à interpréter ses propos de travers. Craignant un mouvement de la part des Cubains (l’album, supervisé par Carl Potts, est sorti en 1990), ils décident de prendre des mesures.

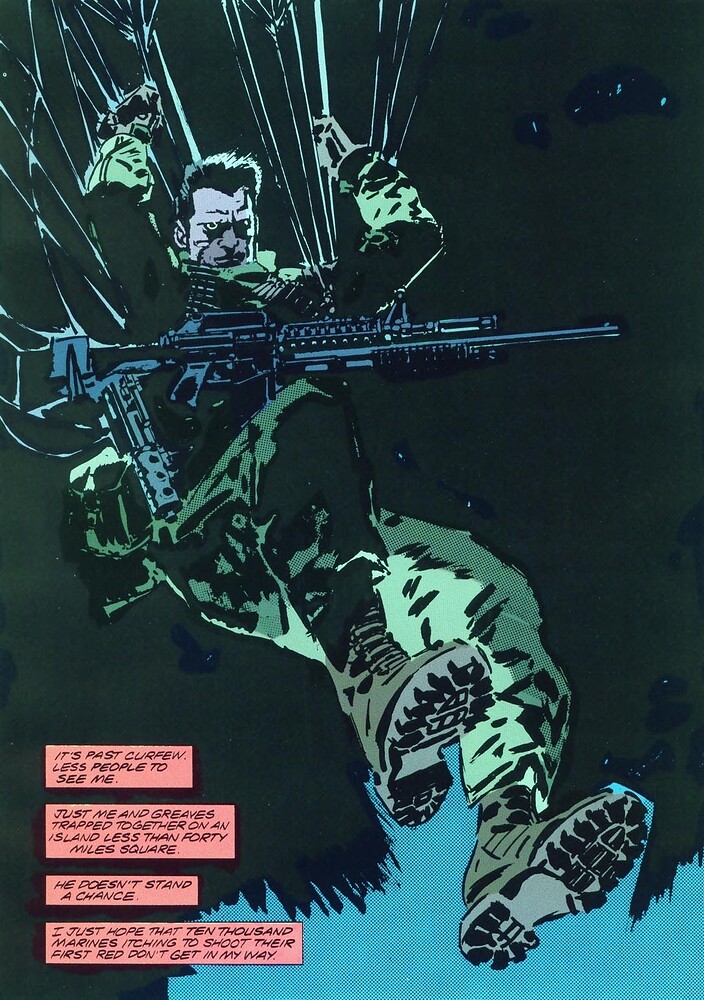

Les troupes débarquent donc, et Dixon a la finesse de ne pas montrer cette « invasion pacifique », de la glisser hors-champ, Microchip et Frank n’apprenant la nouvelle que par la télévision. Bien entendu, la présence sur le sol de Puerto Salvaje des troupes américaines et la surveillance radar constante rend plus difficile l’arrivée du Punisher. Difficile, mais pas impossible.

Trouvant finalement un moyen de débarquer (à force de fréquenter le milieu, on se fait des relations…), le Punisher est parachuté sur l’île. Là, plutôt que se cacher, il chipe un uniforme sans affiliation, se faisant discrètement passer pour un gradé de la CIA, du genre auquel personne ne parle, ce qui facilite son travail de renseignement.

Mais il comprend bien vite que le camp fortifié dans lequel Greaves a installé ses opérations est impénétrable, et qu’il lui faudra entrer par la grande porte. Il se fait donc passer pour un colonel d’infanterie et réquisitionne un escadron afin d’aller monter une patrouille de reconnaissance.

Bien entendu, une fois sur place, il commence à faire son travail, ce qui provoque des échanges de tirs auxquels sont mêlés les soldats américains laissés à l’entrée, puis éveille la curiosité du général responsable de toute l’opération, bien content de se dégourdir les jambes.

Le chaos est tel que Greaves préfère se rendre aux Marines afin de disposer d’un procès sur le sol américain, durant lequel, espère-t-il, ses avocats réduiront sa peine à peau de chagrin.

Au milieu de tout cela, Dixon glisse du drame humain en la personne d’une jeune ressortissante que Greaves a invitée de son force dans son hacienda barricadée, et dont le destin sera tragique.

Comme annoncé, Greaves bénéficiera d’un traitement de faveur dans une prison dorée. Le récit se termine sur son transfer, un transfer qui n’ira pas jusqu’au bout.

Dixon livre un récit sans super-vilain, assez réaliste, comme peut l’être un film d’action aux connotations politiques. Le dessin est assuré par Jorge Zaffino, au style étrange. Très ombré, il emprunte beaucoup à la veine Alex Toth / David Mazzucchelli / Chris Samnee, et bien entendu on peut le comparer à John Paul Leon pour ses ombres travaillées et son rendu clair-obscur. Mais parfois, son trait est tellement suggestif qu’il confine à l’abstraction. L’ensemble est bien déstabilisant, alternant les cases géniales et les représentations difficiles à décrypter.

Jim