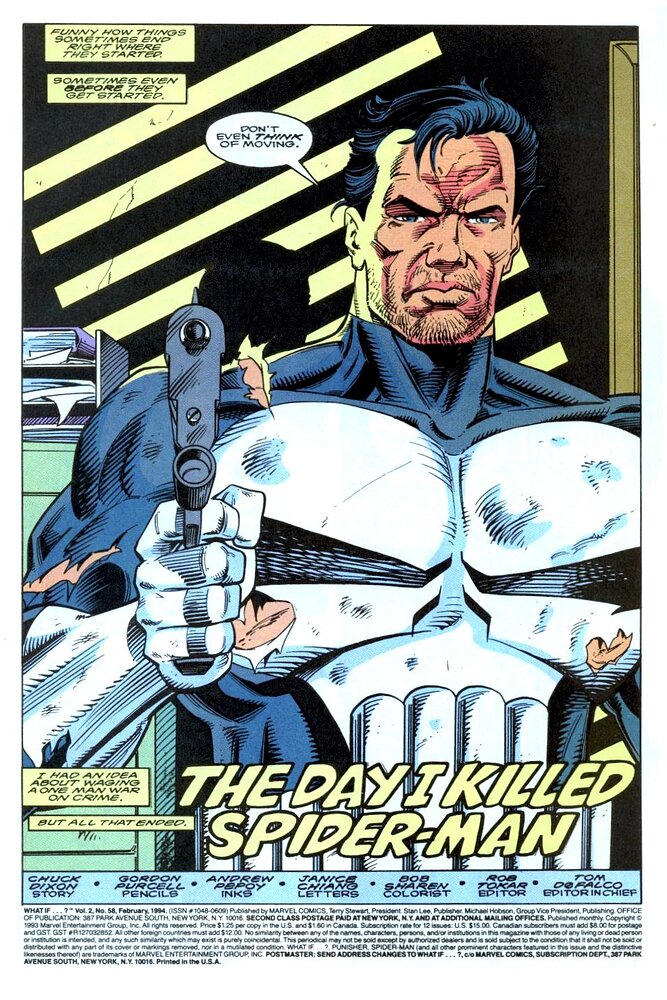

Dans la foulée du précédent épisode, What If #58, également écrit par Chuck Dixon, propose une nouvelle variation désespérée sur le destin du Punisher. Cette fois-ci, la question posée est la suivante : « Et si le Punisher avait tué Spider-Man ? » La couverture est une référence évidente et un clin d’œil assumé.

Cette fois, le dessin est assuré par Gordon Purcell, encré par Andrew Pepoy. C’est propre et net, un peu raide et un brin bâclé sur les armes. Un produit lisible mais sans éclat. Janice Chiang fournit son savoir faire en matière de lettrage et c’est Bob Sharen, pilier de la rédaction, qui vient compléter l’équipe artistique.

Tout commence au moment de l’entrevue entre le Punisher et un mystérieux interlocuteur dont pour l’heure on ne voit pas le visage, masqué par l’ombre ou cadré dans un plan suffisamment ambigu pour qu’on ait un doute (ou qu’on se doute, si on connaît bien l’histoire du personnage).

À l’image de ce qui a été fait dans le précédent numéro, un vaste flash-back s’ouvre juste après un gros plan sur Frank Castle qui se remémore les événements passés.

On retrouve donc le Punisher alors qu’il s’est acoquiné avec le Jackal, ce dernier promettant de financer sa campagne anti-criminels s’il abat Spider-Man. L’action se situe peu après la mort du Green Goblin, donc le criminel se sert de ce soi-disant « assassinat » pour motiver le justicier.

L’épisode avance alors que le Punisher se documente sur son adversaire, brûle la maison de Frank Castle et renonce ainsi à sa vie civile. Revient le thème de la mort : l’ancien soldat est mort avec sa famille, il ne reste plus que le justicier. Qui se méfie de son associé, à qui il reproche de porter un masque, comme tous les autres « maraudeurs » sillonnant l’univers Marvel.

Le Punisher organise une confrontation avec sa cible. Spider-Man évite les balles tirées (alors qu’il s’agit d’un calibre spécialement conçu pour cette mission), ce qui met la puce à l’oreille du justicier. Il décide de tendre un piège, en faisant croire au héros que l’un de ses ennemis l’attend dans un bâtiment abandonné.

Le traquenard fonctionne et Peter Parker meurt dans l’explosion de l’immeuble. C’est là que Castle comprend : Spider-Man n’est qu’un jeune homme, photographe et étudiant, sans aucun lien avec la pègre et sans aucune mission. Il a été manipulé par le Jackal.

Manipulé et piégé : quand il tente de coincer son ancien associé, il est surpris par la police. Une fusillade s’engage durant laquelle le justicier tente de ne pas tuer ses assaillants. Mais il devient un fuyard, traqué par tous les super-héros de New York et obligé de se cacher et de vivre dans des hôtels miteux.

Seul moment d’humour dans ce déluge de drame, le Punisher est contacté par le Vulture : la communauté des super-vilains, et surtout les ennemis de Spider-Man, voudraient lui rendre honneur et l’invitent. Bien entendu, ils se méprennent sur les motivations de l’assassin : Fallait pas l’inviter.

Vers la fin du récit, Castle, dans son hôtel borgne, suit l’actualité et notamment les témoignages, sur les plateaux télévisés, de gens qui ont connu Peter Parker. Et là, il reconnaît une voix. Une voix qu’il connaît bien.

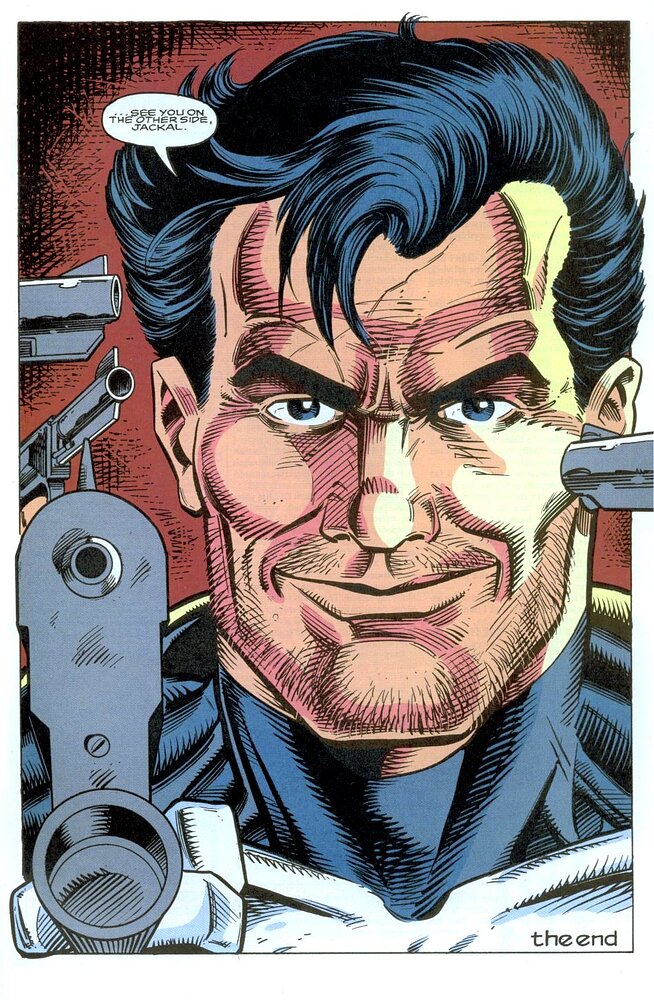

C’est donc à ce moment que le récit raccroche les wagons avec la scène d’introduction. La voix en question, celle du Jackal, c’est bien évidemment celle du Professeur Miles Warren.

Comme il l’a précisé au début de l’épisode, le Punisher a déjà tué sa proie. Mais il attend les policiers. Et tout ceci se confirme quand la police (Purcell donne à l’un des policiers les traits de l’acteur Dennis Franz, clin d’œil à la série NYPD Blue) surgit dans la pièce, braquant leurs armes sur le justicier qui, de son côté, met Warren en joue.

Comme l’épisode précédent, celui-ci si termine sur l’image d’un Punisher au bord de la mort, saisi d’une pulsion suicidaire, partagé entre le sentiment d’avoir accompli sa mission et la hantise d’avoir tué un innocent pour le compte d’une crapule. Dans la structure comme dans la tonalité, ce numéro ressemble beaucoup au précédent, un peu comme si Dixon avait appliqué un canevas identique à deux intrigues séparées. Une chose est sûre, il sait équilibrer et rythmer les péripéties, conférant à ces deux épisodes une allure des plus agréables, parfaitement maîtrisée. Quelle que soit l’origine du projet, ce diptyque informel revêt une identité particulière dans l’histoire de What If.

Jim