Horreur

Long métrage américain

Réalisé par Edgar G. Ulmer

Scénarisé par Peter Ruric et Edgar G. Ulmer

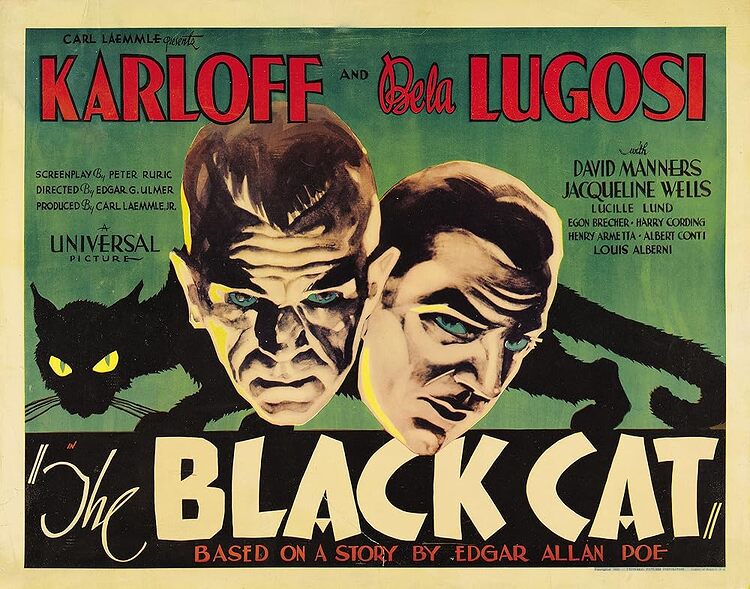

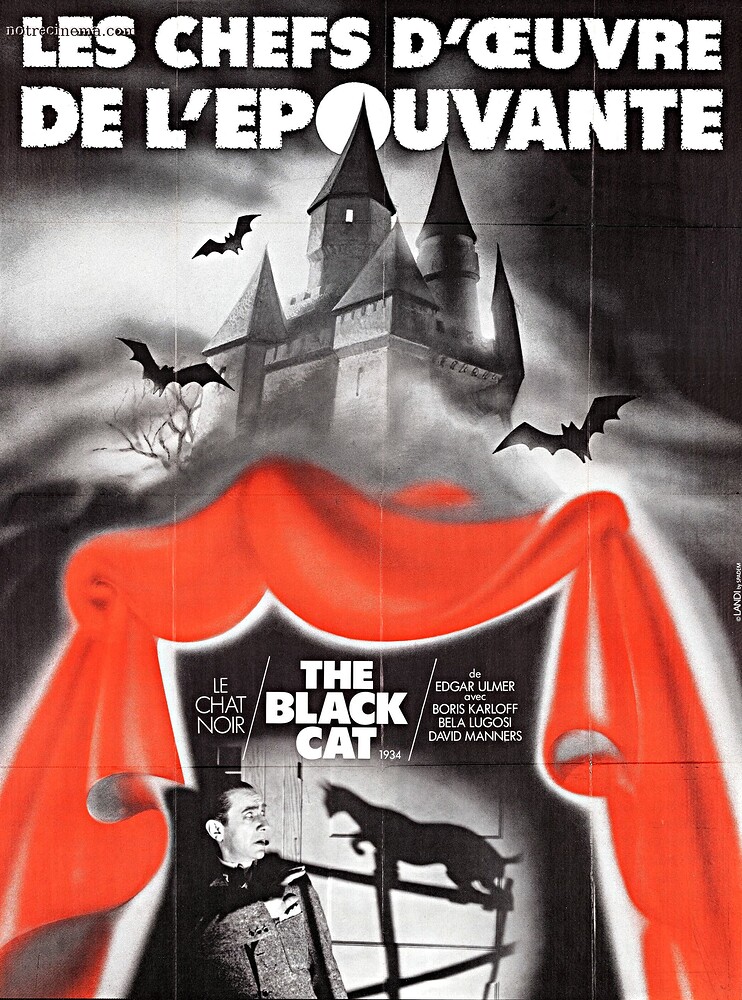

Avec Boris Karloff, Bela Lugosi, David Manners, Jacqueline Wells…

Titre original : The Black Cat

Année de production : 1934

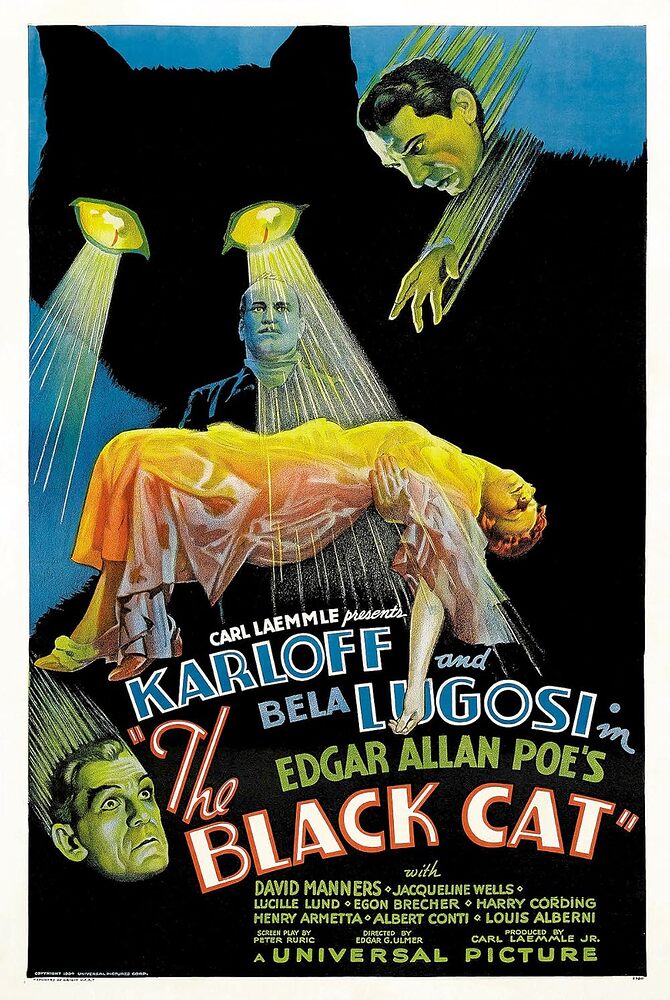

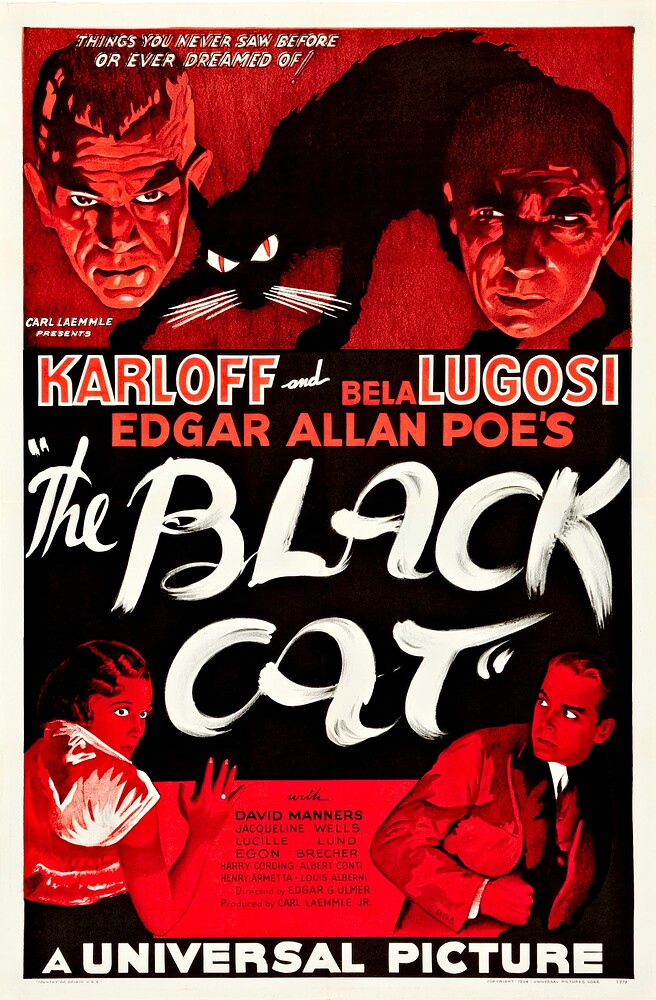

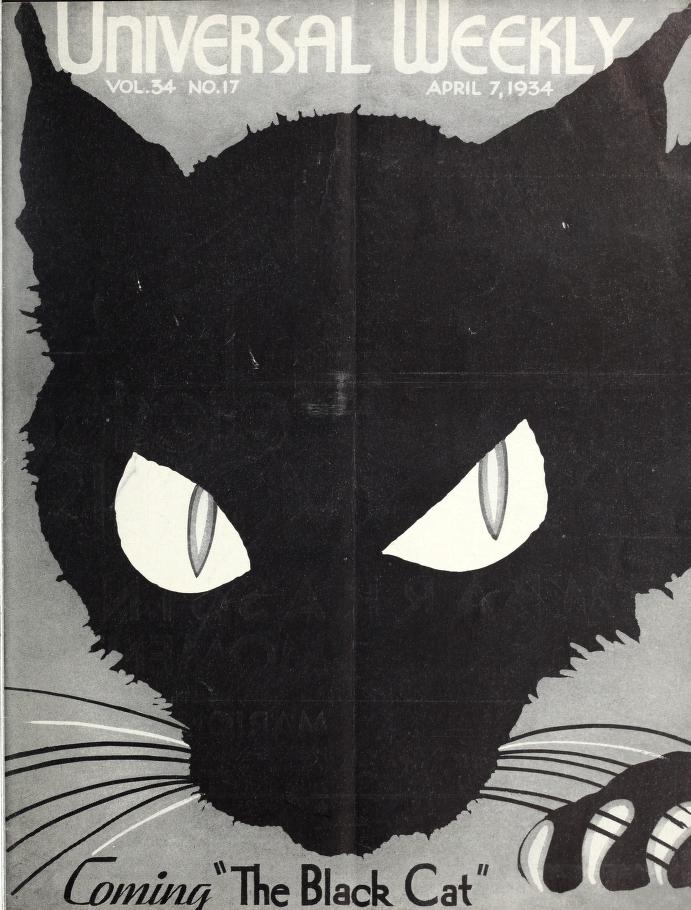

Plusieurs longs métrages portent le titre de The Black Cat en prétendant s’inspirer de la nouvelle d’Edgar Allan Poe publiée en 1843 mais le plus souvent ces adaptations sont (très) libres et ne reprennent que quelques éléments du texte original…ou alors absolument pas du tout comme ce premier Black Cat sorti en 1934 (il y avait déjà eu une version du Chat Noir dans le film allemand Unheimliche Geschichten en 1932). Car si l’affiche de la production Universal mentionne Edgar Allen Poe’s The Black Cat, le fameux chat noir n’a en fait qu’une présence limitée dans une histoire qui n’a rien à voir avec celle du célèbre écrivain (ce sera également le cas dans l’autre Black Cat du studio, tourné en 1942 avec également Bela Lugosi au générique).

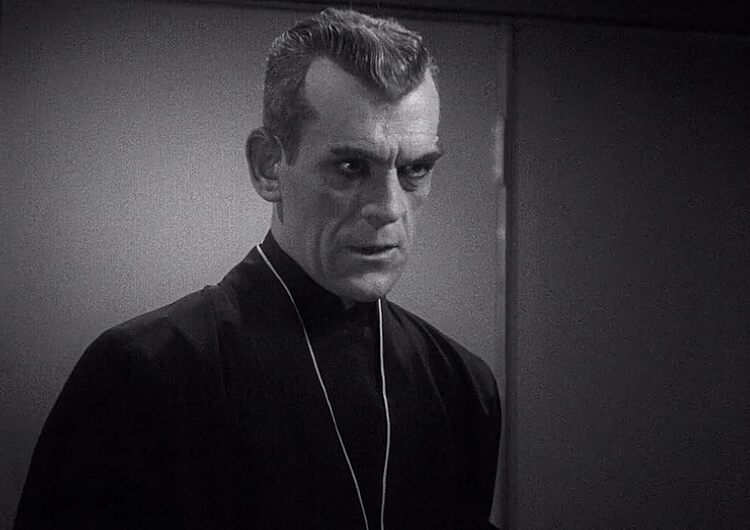

Le Chat Noir marqua la toute première collaboration à l’écran des deux stars de l’horreur de Universal, Boris Karloff et Bela Lugosi. Le premier avait été révélé par Frankenstein (1931) et La Momie (1932) et s’apprêtait à reprendre le rôle de la créature dans le superbe La Fiancée de Frankenstein de James Whale. Lugosi fut le Dracula de Tod Browning avant d’enchaîner Double Assassinat dans la Rue Morgue, White Zombie et L’Île du Docteur Moreau. Il se dit qu’il y avait une petite compétition entre les deux, Bela Lugosi ne manquant jamais d’en faire un peu trop pour voler la vedette à Karloff…et vu le jeu extrêmement théâtralisé de Lugosi, je ne serais pas vraiment étonné que ce soit vrai…

Peter Allison (David Manners, qui avait déjà joué avec Karloff dans La Momie) et sa femme Joan (Jacqueline Wells, vue l’année précédente dans Tarzan L’Intrépide) rencontre le psychiatre hongrois Vitus Werdegast (Lugosi) dans le train qui les emmène vers leur lune de miel en Hongrie. Au terminus, le trio doit partager le même transport en commun mais suite à de fortes intempéries, leur petit bus a un accident. Werdegast, son serviteur et les jeunes mariés doivent alors se réfugier dans la maison de Hjalmar Poelzig (Karloff), architecte autrichien et vieille connaissance de Werdegast. Alors que sa femme se repose, Peter Allison va découvrir qu’un passé trouble unit les deux hommes…

Le Chat Noir est l’un des premiers films américains de Edgar G. Ulmer, réalisateur d’origine austro-hongroise. Ulmer a appris à ses dépens qu’il ne fallait pas ennuyer les grands patrons car malgré le succès du Chat Noir, il fut blacklisté à cause de sa liaison avec la femme d’un producteur qui comptait parmi ses oncles un certain Carl Laemmle, le boss de la Universal…Ulmer a ensuite principalement oeuvré pour des petits studios, usinant des séries B à la chaîne, certaines oubliables et d’autres très intéressantes comme Détour, petit classique du film noir daté de 1945.

Dès Le Chat Noir, Edgar G. Ulmer démontrait un véritable savoir-faire visuel, tirant parti de toutes les possibilités du superbe décor de la demeure de Poelzig. Le soin accordé à l’atmosphère, avec des plans marquants et macabres (le sort réservé au personnage campé par Karloff, même s’il est bien évidemment suggéré, est d’une grande violence), ne fait tout de même pas oublier un scénario complètement décousu qui peine notamment à développer l’histoire mutuelle des deux têtes d’affiche et à donner un rôle consistant aux mariés invités malgré eux. Le Chat Noir est l’un des premiers films d’horreur américains à mettre en scène un culte satanique, intervenant dans un final un peu plus solide que ce qui a précédé (un certain John Carradine fait même un caméo non crédité en organiste).

Et le chat noir dans tout ça ? Le félin n’intervient que dans deux ou trois scènes, pour faire la démonstration de l’ailurophobie de Vitus Werdegast…et les réactions de Lugosi, qui ne pouvait donc pas s’empêcher d’en faire des caisses, sont de grands moments de comique involontaire…