On ne présente plus le premier volet des aventures du professeur Henry « Indiana » Jones Junior, partageant sa vie entre l’enseignement et l’exploration dans des années 1930 sublimées.

Né de diverses discussions entre George Lucas et Steven Spielberg, qui partagent une passion pour James Bond et pour les pulps et des envies de raconter des aventures dans des tonalités voisines, le film et son héros constituent une sorte de métissage entre de nombreuses influences. Les deux cinéastes choisissent finalement de raconter la vie d’un archéologue globe-trotter, capable de déjouer les pièges des temples les plus reculés et amenés à affronter les forces nazies déployées en vue de dénicher la légendaire Arche d’Alliance.

Si le producteur et le réalisateur ne créent pas un pulp à proprement parler (puisqu’il ne s’agit pas d’un feuilleton à épisodes mais d’un seul long métrage), ils en reprennent la tonalité (de l’aventure sans frein) et placent l’action en 1936, au milieu d’une des décennies importantes pour les pulps. D’autres influences viennent se greffer au bouillon de culture qui a présidé à la naissance du film, qu’il s’agisse du Tintin de Hergé, du Secret des Incas, un film de 1954 où Charlton Heston incarne Harry Steele, un aventurier se rendant au Pérou (pays où se déroule la séquence d’ouverture des Aventuriers), ou encore L’Homme de Rio, film de 1964 réalisé par Philippe de Broca où Jean-Paul Belmondo court sans s’arrêter dans une intrigue qui passe par des étapes étonnamment similaires à celle du film de Spielberg (thématiques voisines, comme l’appât du gain mêlé à la quête de connaissance, scènes comparables, comme l’effondrement de la grotte…).

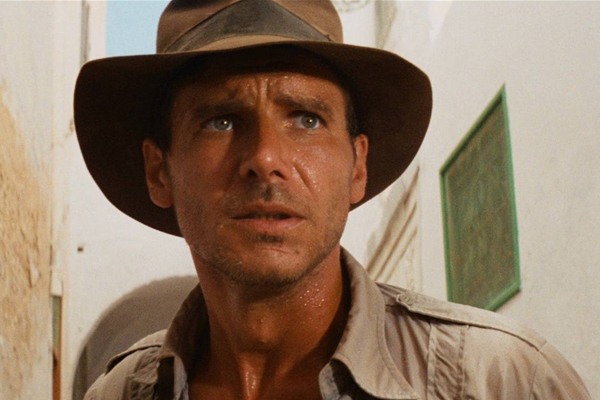

Pour le rôle de l’aventurier, la production envisage pendant un temps Tom Selleck, qui connaît alors le succès grâce à la série Magnum. Mais les emplois du temps ne concordent pas et l’acteur doit refuser. L’ironie voudra que les retards de tournage auraient permis à Selleck de se rendre sur le plateau de Spielberg, d’autant que certaines scènes (de l’ouverture) seront filmées non loin des lieux de tournage de la série. C’est donc Harrison Ford qui est finalement choisi, alignant à cette occasion l’un des trois grands rôles qui en feront une icône pop, après Han Solo et avant Rick Deckard.

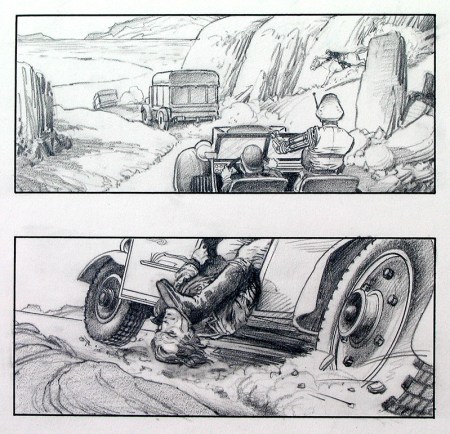

Pour préparer le tournage, Spielberg recourt aux services de plusieurs dessinateurs de storyboards. Dans un premier temps, il se tourne vers Ron Cobb et William Stout, qui travaillent pour John Milius sur le film Conan. Le réalisateur tient fortement à bénéficier du talent de Cobb, même si ce dernier affiche une grande fidélité à Milius. Stout fera quelques storyboards associés à la poursuite de camions, avant de conseiller le nom de Dave Stevens, qui fournira de longues séquences.

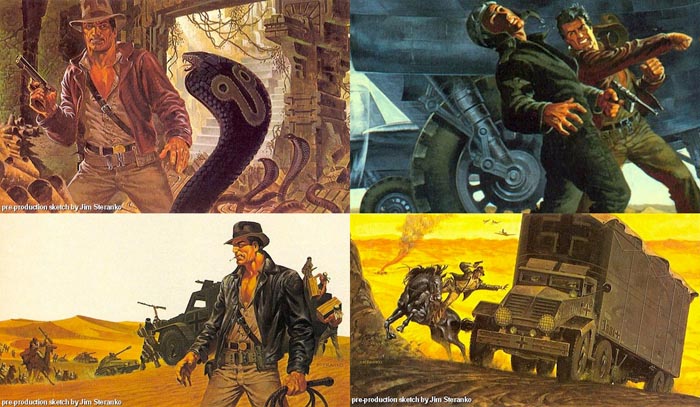

Le dessinateur Jim Steranko, quant à lui, réalisera des peintures de préproduction représentant le héros, et il est souvent considéré comme celui qui matérialisera en premier l’aspect de Jones.

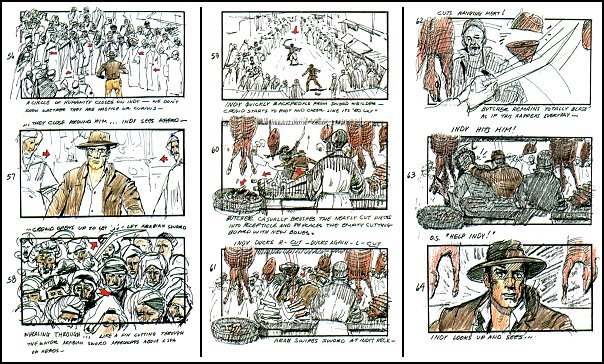

Le tournage n’a pas été sans souci. Outre les blessures habituelles qu’on peut imaginer, une anecdote revient souvent, d’ailleurs éclairée par les storyboards, justement. Alors que l’équipe est installée en Tunisie et souffre de problèmes de transit dus à la nourriture et surtout à la chaleur, au moment de la mise en boîte du duel au sabre, Harrison Ford, fatigué et barbouillé, n’est pas en mesure d’assurer la scène. L’acteur propose donc que le personnage dégaine et tire sur son adversaire. Il joue la scène avec sur le visage un air de lassitude un peu jm’enfoutiste qui cadre bien avec son personnage de baroudeur désabusé. La scène gagne énormément en caractérisation et en humour noir, et donnera lieu à une petite variation dans le deuxième volet.

Un coup d’œil sur cet extrait des storyboards nous donne une idée de ce à quoi la scène du duel aurait pu ressembler si Ford n’avait pas été malade ce jour-là.

Le résultat demeure un film d’aventures… qui a changé le cinéma d’aventures. L’alchimie, entre des acteurs impliqués, un réalisateur en feu, une dose d’humour et de bonne humeur et des méchants qui, pour détestables qu’ils soient, n’en demeurent pas moins charismatiques (Belloq, joué par Paul Freeman, crève l’écran), donne naissance à une référence, un film qui se regarde toujours avec plaisir, même quand on en connaît les répliques par cœur.

Jim