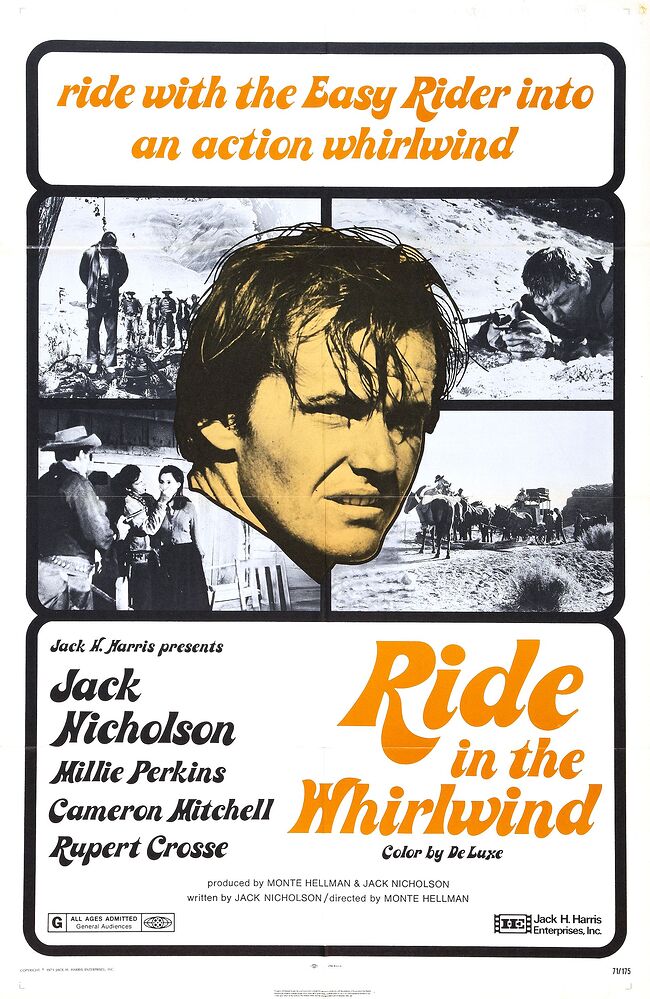

REALISATEUR

Monte Hellman

SCENARISTES

Jack Nicholson

DISTRIBUTION

Jack Nicholson, Millie Perkins, Cameron Mitchell, Harry Dean Stanton…

INFOS

Long métrage américain

Genre : western

Titre original : Ride In The Whirlwind

Année de production : 1965SYNOPSIS

Des bandits attaquent une diligence et se réfugient dans un gîte une fois leur forfait accompli. Trois cow-boys perclus de fatigue les rejoignent, et ne tardent pas à comprendre à qui ils ont affaire. Aucun des deux groupes ne semblent cependant décidé à entamer les hostilités. Mais la « Patrouille », constituée de justiciers auto-proclamés, va attaquer le gîte et ne cherche pas à faire la différence entre cow-boys et brigands…

Inutile de présenter le producteur Roger Corman : je vous renvoie aux nombreux posts de cette section signés le Doc et ayant trait aux fameuses productions de sa boîte légendaire, AIP (« American International Pictures »). Mais Roger Corman n’est pas que le producteur de bandes fauchées le plus pingre de l’univers (même Les Simpson l’ont mis en boîte à ce sujet), il fut aussi, on ne le répétera jamais assez, le « parrain » d’une génération de surdoués du cinéma américain (au premier rang desquels Scorcese et Coppola, bien sûr). Parmi ces jeunes pousses talentueuses, Monte Hellman n’est pas le plus connu mais pas l’un des moins doués non plus. Loin s’en faut.

En 1965, il n’a pas encore réalisé grand chose ceci dit : quelques films quand même, notamment deux films d’aventures à (tout) petit budget avec un certain Jack Nicholson. Ce dernier n’est alors pas encore l’immense star qu’il deviendra quelques années plus tard. Il n’en développe pas moins quelques velléités artistiques, et s’essaie à l’écriture de quelques scripts. L’un de ses scripts s’appelle Epitaph (un western) et il commence à le développer avec Monte Hellman, mais le projet ne verra jamais le jour.

Nicholson a plus de chances avec le scénario de L’Ouragan de la Vengeance ; il négocie même un deal intéressant avec Corman : celui-ci lui alloue 150 000 dollars pour réaliser non pas un mais deux films, deux westerns, dans les mêmes décors (dans l’Utah) et avec quelques éléments de casting communs. L’un d’eux est donc ce Ride With The Whirlwind, l’autre est écrit par une certaine Carole Eastman, qui connaîtra la gloire avec le scénario de Cinq Pièces Faciles de Bob Rafelson en 1970, le film qui starifiera définitivement Nicholson…

Ce dernier va chercher Monte Hellman pour diriger les deux films ; le cinéaste est séduit par l’idée : il a peu d’argent à disposition mais une liberté totale (sans compter qu’il est aussi le monteur des deux films).

Et il ne va pas se gêner pour user de cette liberté ; sûr que Corman a dû faire une drôle de tête en découvrant le résultat…

Roger Corman s’attendait peut-être à un western « classique » ; il faut dire que la trame de l’intrigue le laissait entendre. C’était compter sans deux éléments cruciaux dans la genèse de ces deux westerns atypiques que sont L’Ouragan de la Vengeance et The Shooting (le film écrit par Eastman) : le contexte qui les a vus naître et la personnalité de Monte Hellman.

En 1965, les derniers géants réalisent leurs dernier films et il plane sur Hollywood un parfum mortifère de fin de règne : le Hollywood classique se meurt (sans que rien ne vienne encore combler le vide) et le western (LE genre classique par excellence, à bien des niveaux) suit la même pente inexorablement. Sous l’influence conjointe des travaux sus-cités des grands maîtres, qui se sont fait presque « expérimentaux » dans leurs derniers grands films (qu’on pense à La Prisonnière du Désert, un classique mais pour le moins déroutant), et des outrances souvent payantes du western italien (Sergio Leone vient de traumatiser tout le monde avec ses premiers westerns…), un courant américain ne va pas tarder à voir le jour, comme ayant pris acte du décès du western traditionnel. C’est ce que l’on appelle l’Acid Western ; Monte Hellman est l’un de ses premiers artisans, mais des cinéastes aussi considérables que Sam Peckinpah ou Robert Altman apporteront eux aussi leur pierre à l’édifice, prolongeant dans cette espèce de crépuscule du genre l’intérêt artistique du western, jugé moribond par ses architectes eux-mêmes.

Cinéphile érudit, Hellman a parfaitement conscience de venir « après ». Intelligent, le cinéaste comprend de plus que cette forme « morbide » de western est parfaite pour accueillir ses propres obsessions artistiques. Hellman vient du théâtre, et du théâtre le plus exigeant : il fut l’un des premiers à monter du Samuel Beckett (auteur qu’il adore) aux Etats-Unis. Il est aussi un lecteur attentif des existentialistes, et notamment de Camus. Pour la part cinématographique de ses influences, il suffit d’indiquer que Monte Hellman est un inconditionnel du cinéma d’Ingmar Bergman pour comprendre un peu mieux son travail, quand bien même l’univers du suédois semble à des lieues du western américain.

Pour comprendre la façon dont Ride in the Whirlwind s’inscrit dans l’histoire du western américain, on peut recourir aux concepts mis en place par le philosophe Gilles Deleuze dans ses écrits sur le cinéma. Pour lui, le cinéma classique (1915-1945, à la louche) se caractérise par la mise en place de « schèmes sensori-moteurs » au niveau de l’enchaînement des plans, c’est-à-dire un enchaînement de plans perception - émotion - action. Une perception (souvent un plan large) amène une émotion ou un affect (souvent un gros plan) qui amène une action (souvent un plan moyen). Cet enchaînement « sensori-moteur » est le propre du cinéma d’action et du cinéma classique, exemplairement du western.

Deleuze explique que le passage au cinéma moderne est aussi l’avènement du cinéma « contemplatif », où le schème sensori-moteur est brisé, où les perceptions n’entraînent pas de réaction, en tout cas pas de réactions logiques. En découle pour lui la forme « malade », faite de liaisons / relations faibles, peu motivées, d’une action devenue rare ou inexistante, et de personnages perdus ou abandonnés dans des environnements qu’ils ne comprennent plus.

Deleuze explique également que le « film-balade », dont le road movie est la déclinaison la plus fameuse, s’appuie sur ce type de ressorts. C’est cette forme qui s’apprête à faire la gloire des films du Nouvel Hollywood (Easy Rider en tête) ; Monte Hellman est le précurseur de cette vague. Il est intéressant de le voir à l’oeuvre sur le genre classique par excellence, celui pour lequel le traitement s’avère le plus radical, forcément.

Et pourtant, encore une fois, le film a toutes les apparences du western classique. Mais le Diable, comme le génie, se niche dans les détails…

Dès le début, le spectateur est un peu interloqué : l’attaque de diligence inaugurale est étonnamment anti-spectaculaire. Tout le film adoptera ce schéma ; même quand les situations se tendent, les personnages, apathiques, désabusés, voire épuisés, ne semblent réagir qu’a minima, systématiquement. Les dialogues se déconnectent d’ailleurs régulièrement des enjeux du film, qui semblent subis avec fatalité par des personnages peu décidés à en faire changer le cours.

On pourrait parler de westerns existentialistes au sujet du diptyque de Hellman : la description est assez juste. Le cadre sauvage et mortel du Far-West décuple le côté absurde des destins brisés au cours du récit, ce sentiment étant renforcé par certains dialogues du film (« Men get hung », dit un personnage blasé devant un pendu). L’arbitraire est également représenté par ce qui fait office de loi dans le film, à savoir les agissements d’une bande de brutes adeptes de l’auto-défense et de la justice expéditive, la « Patrouille » (« Vigilante » en VO…), finalement les personnages les plus redoutables du film. La loi est dégradée, l’autorité inique et aveugle. L’individu est broyé sans échappatoire possible.

A côté de ce feeling très « européen » (au sens de la modernité cinématographique européenne contemporaine du film : Resnais, Godard, Bergman, Antonioni…), Monte Hellman assure pourtant étrangement une mise en scène somme toute classique, privilégiant les fameux plans américains cher à John Ford, même s’il refuse d’iconiser les personnages ou leur environnement (ce qui ferait contre-sens par rapport au scénario).

L’originalité est à chercher ailleurs, notamment dans cette façon de mettre en avant les latences au détriment des temps fort du récit, ou dans cette façon de déjouer systématiquement les attentes du spectateur ; le scénario signé Nicholson est à ce titre très malin (on croit que la rencontre des cow-boys et des bandits va provoquer une fusillade, mais en fait ils trouvent très vite un terrain d’entente, par exemple). Le montage de Monte Hellman se fait également très « dispersif », ne privilégiant en rien les topographies claires et lisibles, morcelant l’espace.

Cette façon d’aborder le récit à tous les niveaux fait le jeu de l’humeur particulière du film, dont « ambiguïté » pourrait être le maître mot. Entre ellipses gonflées (est-ce que la fille…?) et sous-entendus énormes (les cow-boys ne sont peut-être pas si blancs bleus que ça…), on ne sait jamais trop à quoi s’en tenir. Au temps pour le manichéisme fameux du western hollywoodien classique.

Ne parlons pas de la fin, qui apparaîtra au choix pour une non-résolution du récit ou pour sa continuation sans fin. Il est juste d’accoler comme le font souvent les critiques le mythe de Sisyphe au travail de Hellman ; il a le mérite de souligner la connexion à Camus, mais exprime aussi la nature profonde des personnages de Monte Hellman.

Hellman est bien épaulé dans son entreprise par un casting épatant ; outre le jeune Jack Nicholson (dont le visage incroyablement expressif n’a pas encore sa pleine « maturité »), il y a l’excellente trogne de ce bon vieux Harry Dean Stanton (dont le critique Roger Ebert disait qu’il n’existait pas de mauvais films le mettant en scène…), mais aussi la belle Millie Perkins qui aura un rôle autrement conséquent dans The Shooting. A côté d’eux, Cameron Mitchell fait office de solide vétéran, lui qui débuta sous la tutelle de…John Ford.

Film fauché mais étonnant et brillant, L’Ouragan de la Vengeance est un magnifique western à la fois peu connu et crucial, logé qu’il est dans une période de transition du cinéma américain, transition qu’il illustre à merveille en mettant en scène un récit classique de la plus novatrice des manières.

Il est cependant surpassé par son film « jumeau », The Shooting, l’un des grands chefs-d’oeuvre de la filmographie de Hellman.