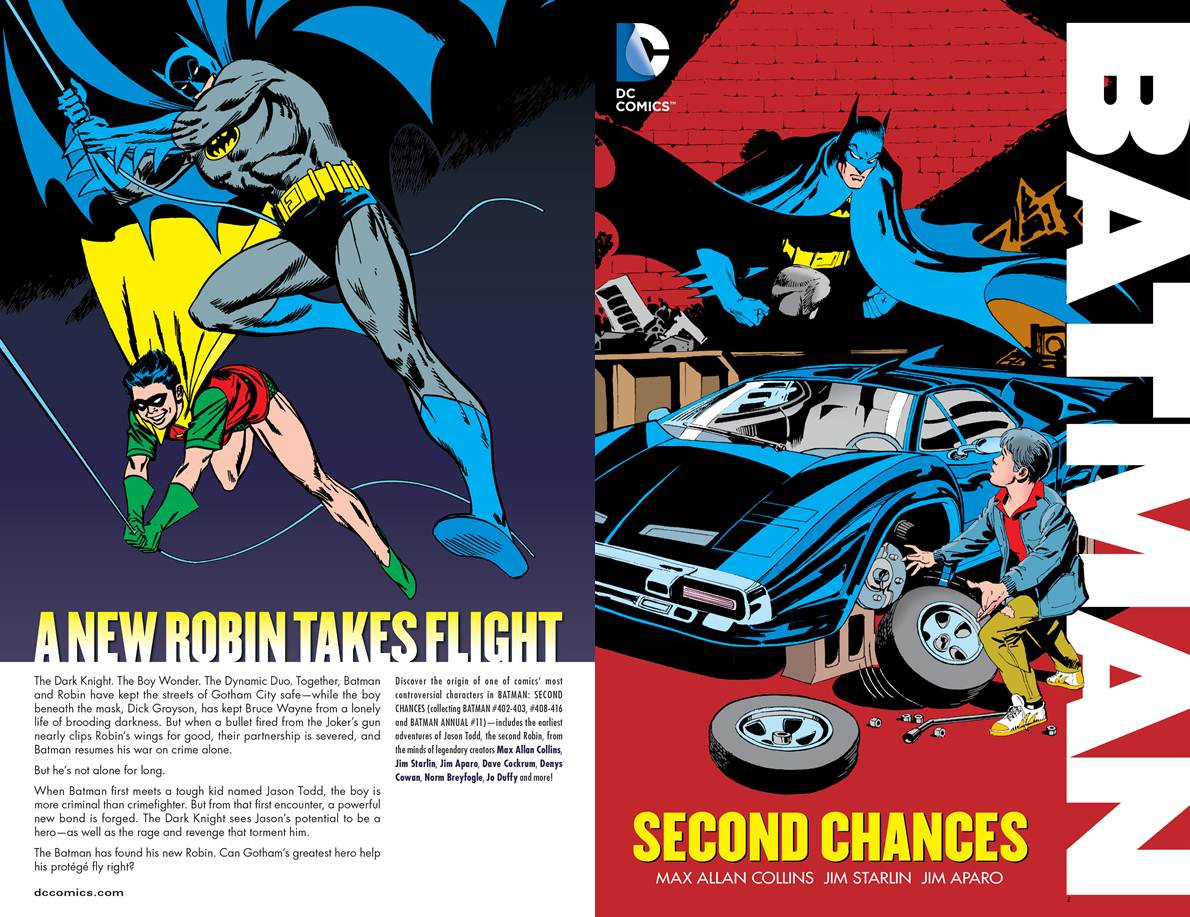

Le TPB Batman: Second Chances, sorti en 2016 (et très rapidement introuvable : sans doute a-t-il bénéficié d’un petit tirage que l’éditeur n’a pas jugé bon de prolonger, chose étonnante pour un récit du protecteur de Gotham), couvre une période intermédiaire de l’histoire du héros, que l’on pourrait légitimement qualifier de ventre mou, sans paraître trop cruel.

En fait, cette période creuse n’est pas inintéressante en termes de récits. Mais elle témoigne d’une époque où la série (et le personnage) est en pleine recherche. Resituons le contexte. Batman est jusque-là écrit par Doug Moench, qui plonge dans les ambiances sombres influencées par le polar et le pulp. Il est en général secondé par Tom Mandrake, et le Chevalier Noir affronte des tueurs et des psychopathes. C’est plutôt sympa, pas aussi mémorable que la future prestation de Moench avec Kelley Jones, mais c’est agréable à lire. Le tout est supervisé par Len Wein, qui quitte le titre avec le numéro 400, en partie traduit chez Comics USA il y a de longues années. Wein est remplacé par Denny O’Neil, qui fait ses premiers pas d’editor avec le numéro 401, un épisode écrit par Barbara Randall et dessiné par Trevor Von Eeden, où intervient la voleuse Magpie.

Dans le numéro suivant, il donne officiellement les clés de la série au romancier Max Allan Collins (dont je conseille la série de Nolan, son Dortmunder à lui, ainsi que la série des Nathan Heller, qui se situe dans le Hollywood des années 1930). Ce dernier commence sa prestation avec un diptyque consacré à un psychopathe qui se prend pour Batman.

Mais bien sûr, les choses ne se passent pas comme tout le monde l’espère. Rien que ce diptyque témoigne des difficultés qu’O’Neil éprouve à stabiliser une équipe créatrice. Le premier épisode est dessiné par Jim Starlin, qui n’est pas au sommet de son inspiration (ses personnages arborent une grosse tête et des yeux rapprochés), tandis que le second est illustré par Denys Cowan, qui livre des planches efficaces mais complètement inspirées du Dark Knight de Miller, au point que certaines cases, presque décalquées, rendent l’hommage un peu gênant.

Puisque l’on parle de Miller, c’est à ce moment qu’O’Neil décide de publier Year One en feuilleton, dans Batman #404 à 407. L’editor est dans une logique de redéfinition du personnage, qui correspond à la nouvelle donne de l’univers DC après Crisis, mais également à sa volonté de marquer une rupture et de moderniser le contexte, afin de remettre le personnage sur le devant de la scène. Rétrospectivement, le boulot d’O’Neil sera considérable, mais au détriment de Collins, ce que ce TPB démontre facilement.

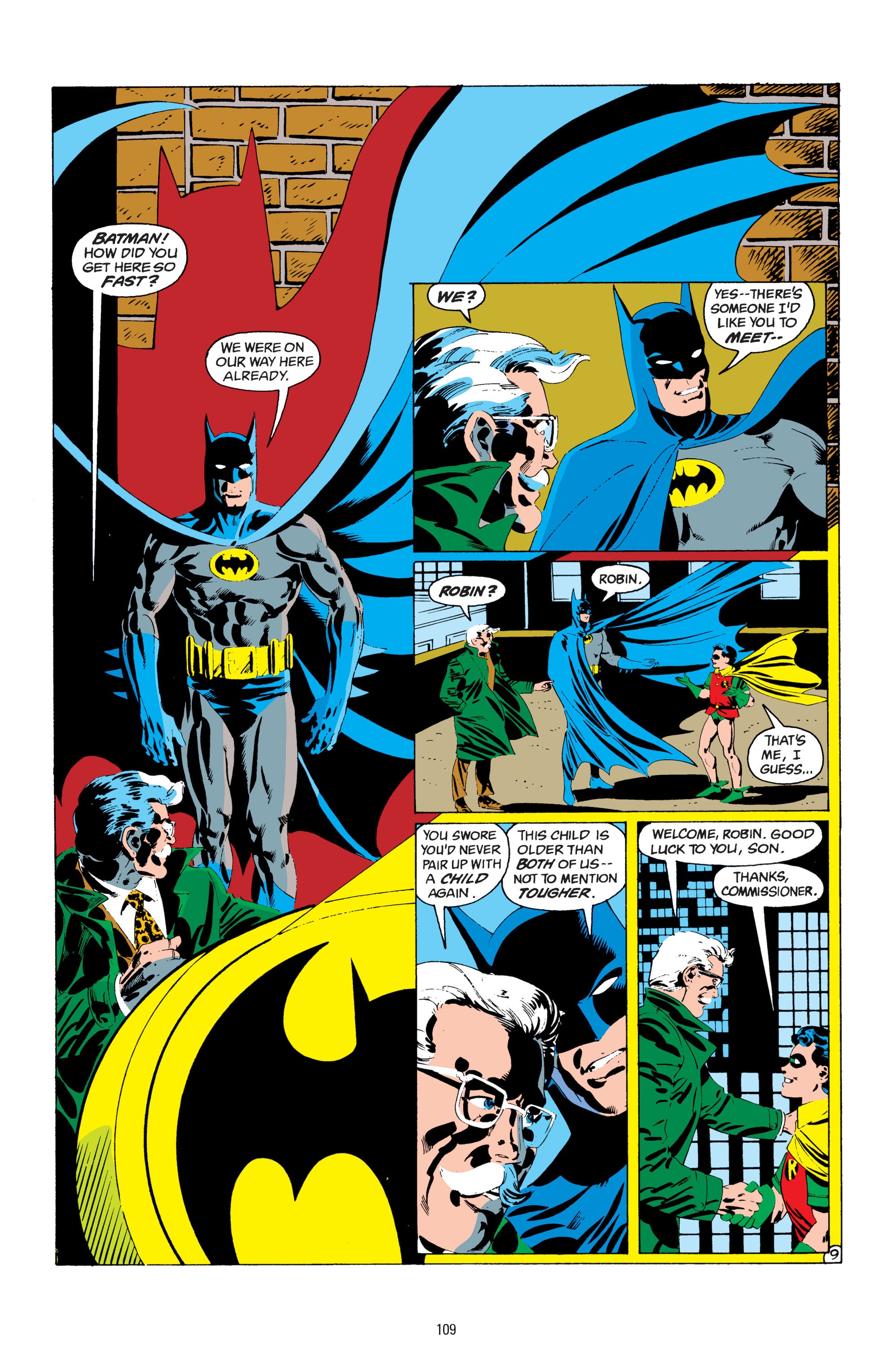

Donc, Collins revient au #408, avec pour mission de redéfinir le rôle et la présence de Robin auprès de Batman. L’intrigue est annoncée avec une promo un peu menteuse, présentant Robin suspendu dans le vide, au milieu d’une cible de visée de fusil. Le premier chapitre replonge dans une aventure où Batman et Robin (alors Dick Grayson) affrontent le Joker. S’ils parviennent à arrêter le Clown du Crime, Dick se prend une balle et renonce à sa carrière (momentanément, on le sait). La nouvelle se répand, et l’opinion publique, persuadé que Robin est mort, se retourne contre Batman. Même Gordon fait les gros yeux. La belle trouvaille de Collins, c’est le rôle qu’il accorde à Vicky Vale. Déjà apparue dans l’épisode dessiné par Cowan, la jolie journaliste rousse entame une croisade contre le justicier, tout en se rapprochant de Bruce Wayne. Le point de vue du philanthrope intéresse la chasseuse de scoop, d’autant qu’elle aimerait tirer profit du drame qu’il a vécu enfant, à Crime Alley. Ce faisant, Collins parvient à renouer avec la dimension sociale du personnage, qui a déjà fait les beaux jours de périodes passées (Robbins, Conway, Wein…).

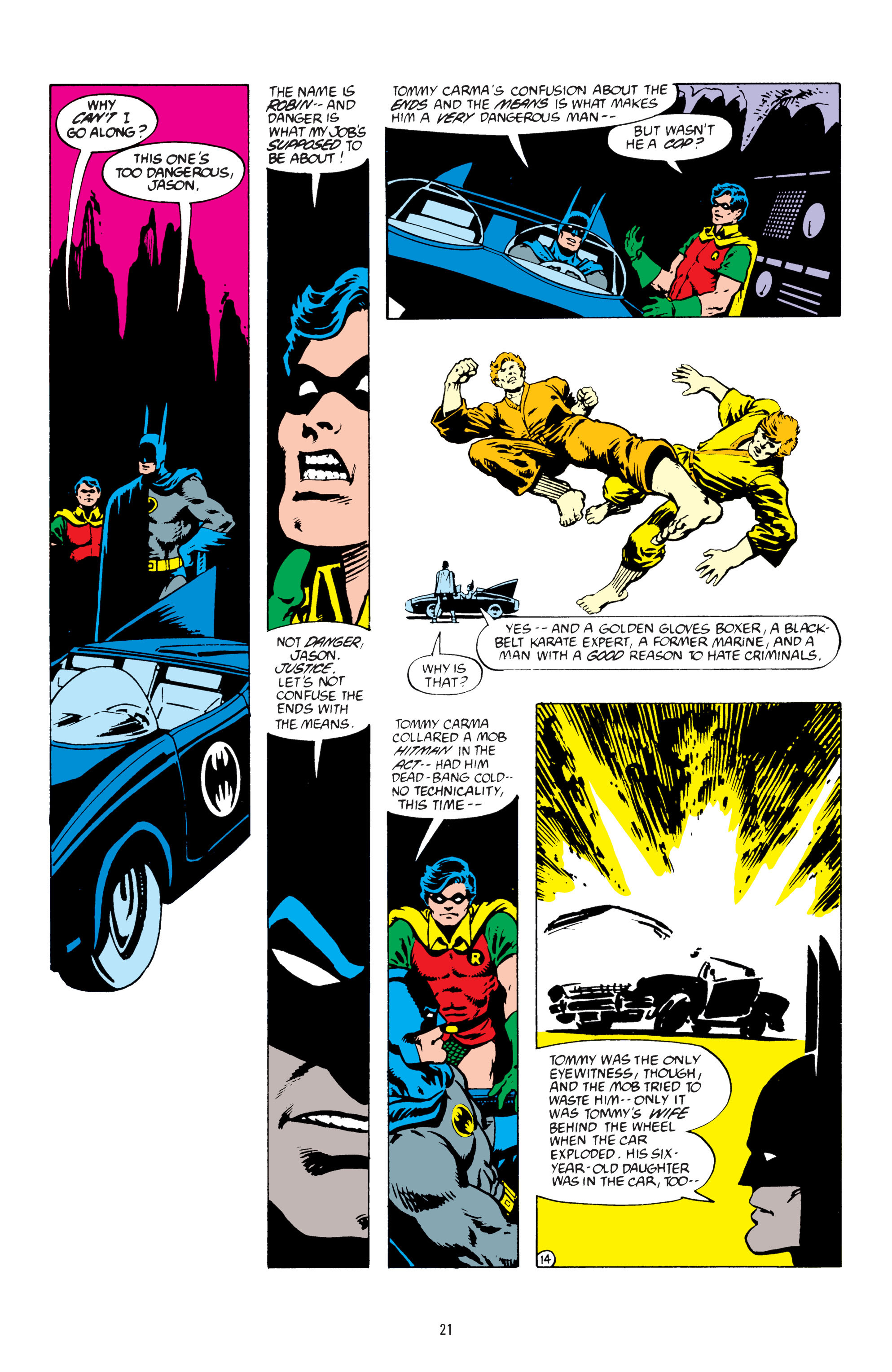

Dans le même épisode, alors qu’il est en patrouille dans les bas-fonds, il rencontre Jason Todd. Ce dernier ayant déjà été inventé par Conway en 1983, le lecteur comprend bien qu’il s’agit d’une réécriture. Mais les choses ne sont pas claires : aucun récitatif de temps ne vient éclairer la lecture par un « quelques mois plus tôt », on est donc dans une sorte de « reboot », qui ne dit pas son nom, mais qui est symptomatique du bazar général qui a touché l’univers DC pendant les quelques mois qui ont suivi Crisis. Ce petit goût d’inachevé ne touche pas que le lecteur. Collins, dans ses commentaires et ses interviews, remarque que son humour décalé a fini par le mettre en porte-à-faux avec O’Neil. Par exemple, quand Batman rencontre Jason, ce dernier vient de délester la Batmobile de ses quatre pneus. Plutôt que d’offrir au garnement la grimace crispée qu’on est en droit d’attendre du Chevalier Noir, ce dernier explose de rire face à l’absurdité déconcertante de la situation. La tonalité décalée annonce les intentions du scénariste, mais celles-ci ne sont pas du goût du lectorat, ce qui se fera sentir sur le long terme.

La difficulté à fixer une équipe se fait également sentir. Le #408 est dessiné par Chris Warner, dans une ambiance plutôt convaincante, mais le #409 est dessiné par Ross Andru. L’un comme l’autre font du bon boulot, mais ça fait quand même quatre équipes artistiques pour quatre épisodes de Collins. L’auteur n’est pas servi dans les meilleures conditions, et cela ne fait que mettre en évidence l’originalité du ton qu’il donne à ses récits, et donc de son rapport au public. Tendu.

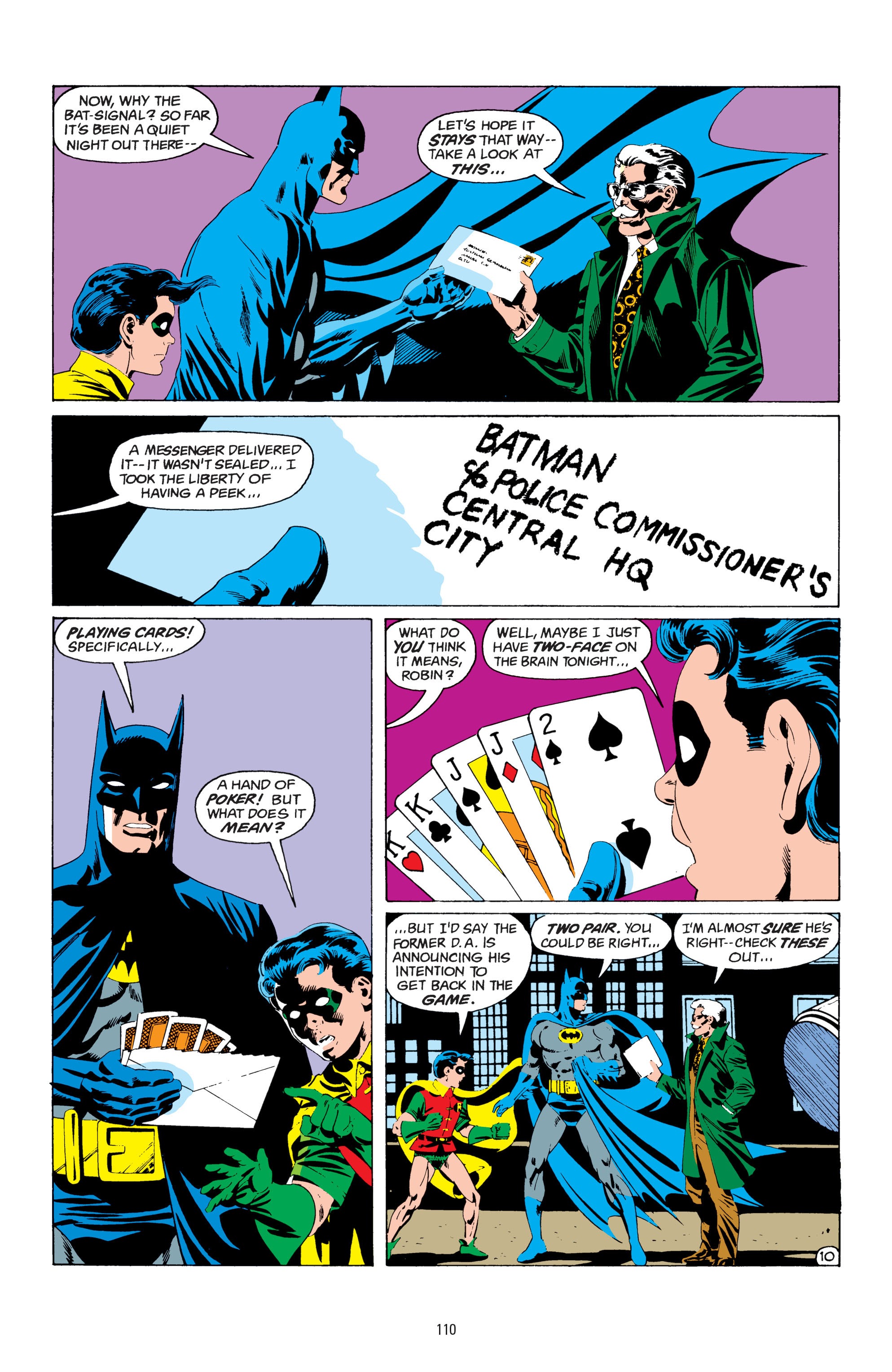

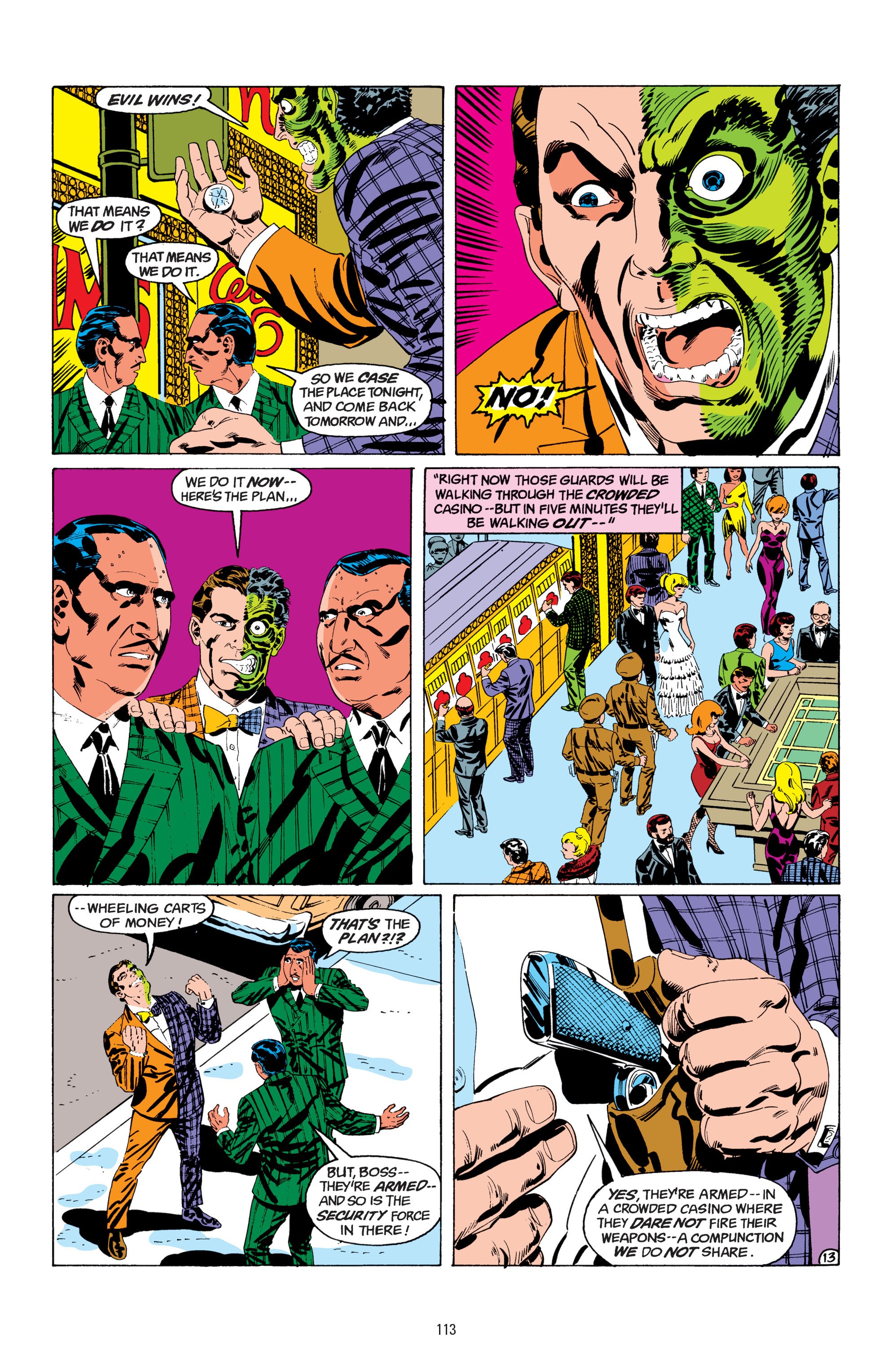

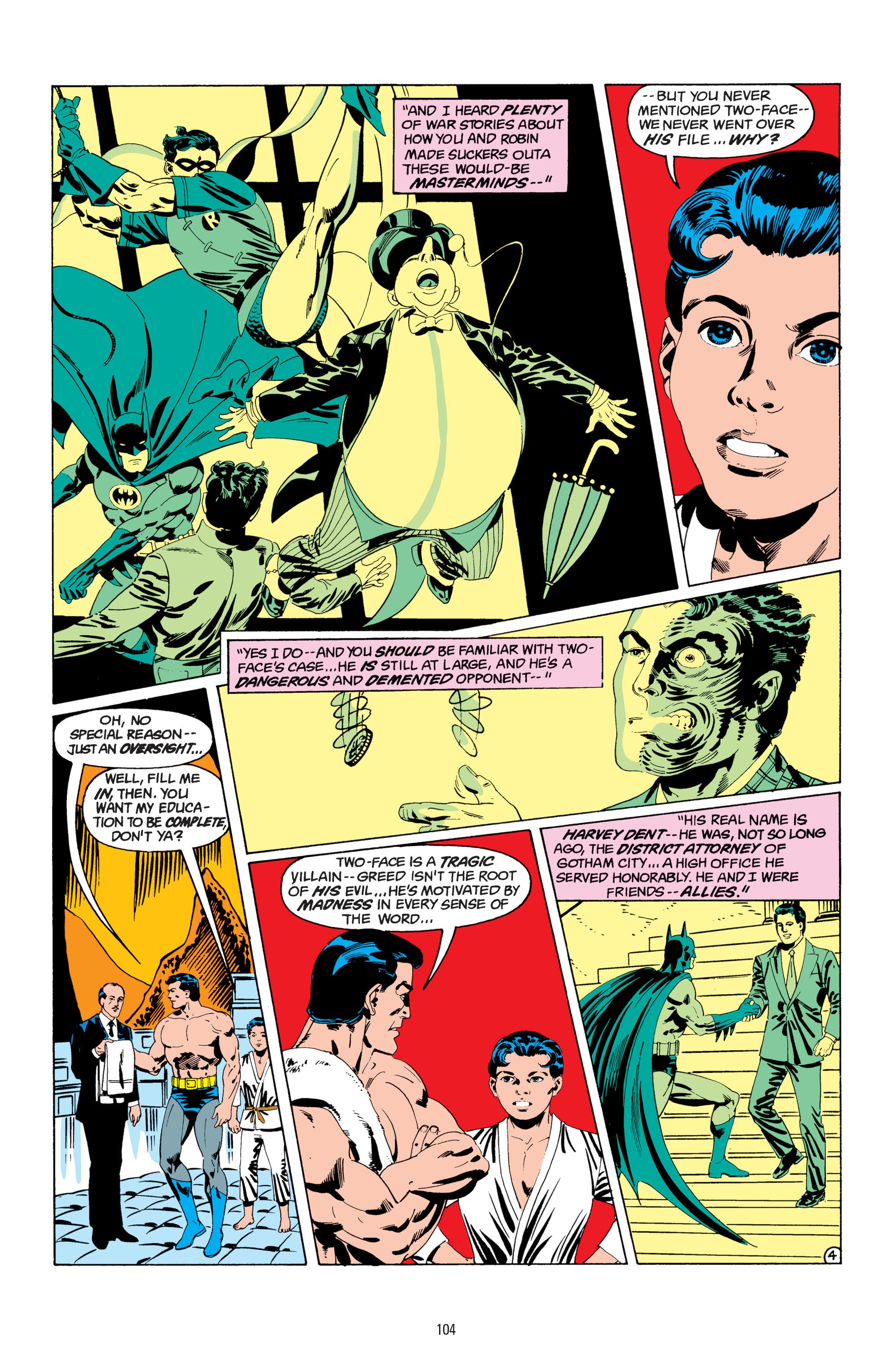

Au fil des épisodes, Collins, suivant les directives d’O’Neil, continue à mettre en scène le Dynamique Duo, et tente de rendre Jason Todd sympathique auprès d’un public qui déteste le personnage depuis sa création sous le règne de Conway, notamment en opposant le nouveau Robin à Two-Face. Fils d’un petit malfrat, l’orphelin Jason est persuadé que le super-vilain a tué son père, ce qui conduit le tandem à affronter le criminel (presque) bicéphale. Une fois de plus, la partie artistique est confiée à quelqu’un d’autre, puisque Dave Cockrum monte à bord, épaulé notamment par Don Heck (certaines planches ressemblent d’ailleurs davantage au travail du second qu’à celui du premier) ou Mike DeCarlo. À la lecture des épisodes concernant Two-Face, remplis de couleurs chatoyantes et d’objets gigantesques, on décèle une logique très dickspranguienne dans l’approche de Collins. Mais qui ne colle sans doute pas avec les ambitions éditoriales du moment.

La prestation de Collins se conclut sur un dernier épisode (orné d’une magnifique couverture de Kevin Nowlan) dans lequel Batman affronte une nouvelle vilaine, la Mime. O’Neil rompt alors ses relations avec le scénariste, avec qui il n’aura pas su s’accorder, et après un épisode écrit par Jo Duffy et illustré par un jeune Kieron Dwyer (sous une couverture de Walt Simonson, aussi jolie que la précédente), il confie la série à Jim Starlin. Ce dernier n’en signe que le scénario, puisqu’il est associé à Jim Aparo, vétéran de l’univers gothamien. O’Neil a enfin son équipe stable. Aparo livre d’ailleurs des planches au trait souple qui évoquent un peu son travail sur Brave and the Bold : c’est aussi joli que narratif, et le dessinateur n’a pas encore installé son dessin un peu sec qui sera le sien dans les années 1990.

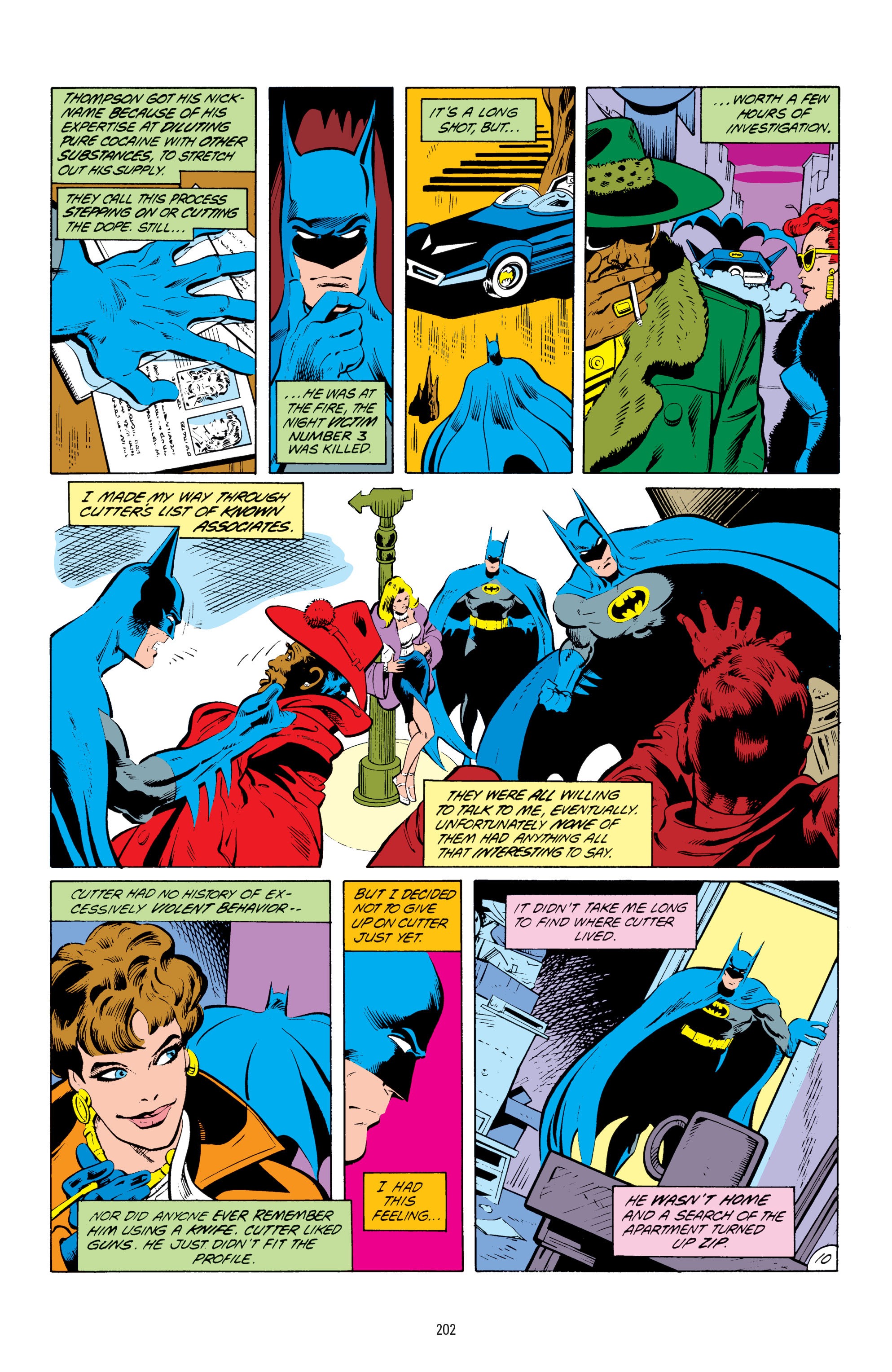

En écho à la détestation du public, Starlin n’aime pas le nouveau Robin. Ses deux premiers épisodes, repris dans ce recueil, montrent Batman évoluer en solo. Le scénariste renoue avec les tueurs fous de l’époque Moench et avec l’implication sociale du héros, qui avait caractérisé la décennie précédente. C’est très bien troussé, et l’humour de la courte période Collins est évacué, le chevalier de Gotham redevenant plus noir.

Par la suite, Starlin trouvera un angle d’attaque afin de rendre Robin intéressant (en tout cas, pour lui) : il en fera un jeune justicier violent, fournissant aux lecteurs une véritable raison de le détester (car il faut bien l’avouer, Collins faisait son possible pour le rendre sympathique).

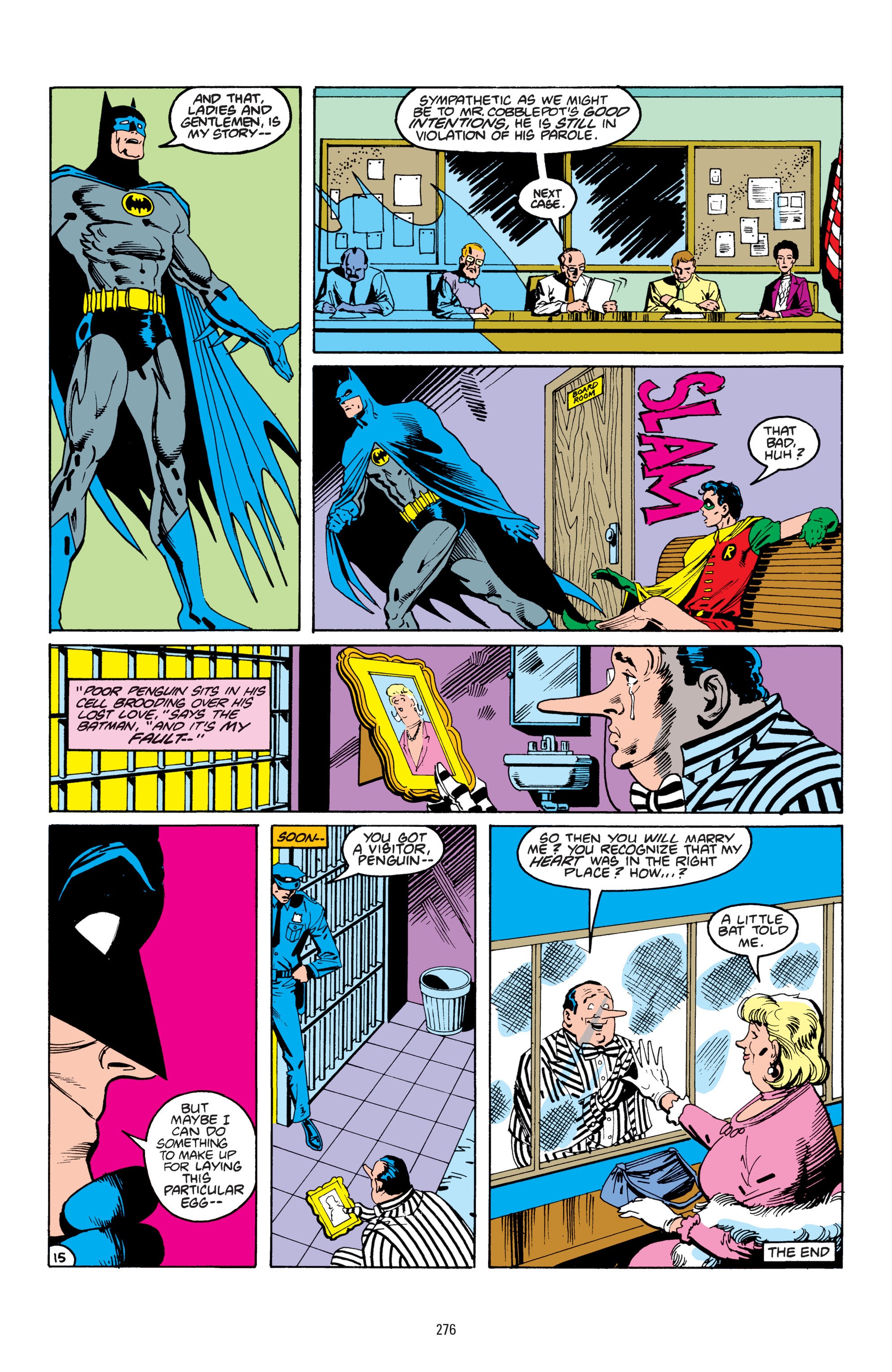

Le recueil se conclut sur une histoire courte, illustrée par Norm Breyfogle, dans laquelle Max Allan Collins revient sur le Penguin. Ce récit est paru dans un Annual contenant également la fameuse histoire d’Alan Moore consacrée aux deuxième Clayface. Cette petite note sympathique et souriante, avec un certain humour de situation, constitue la touche finale de la prestation de Collins, et du sommaire d’un recueil consacré à une période bien méconnue de la carrière de Batman. Proposant des récits qui ne déméritent pourtant pas, ce TPB a surtout le mérite, dans une vision historique, de repositionner le héros et sa série à une époque marquante de son histoire, entre deux autre périodes plus connues.

Jim