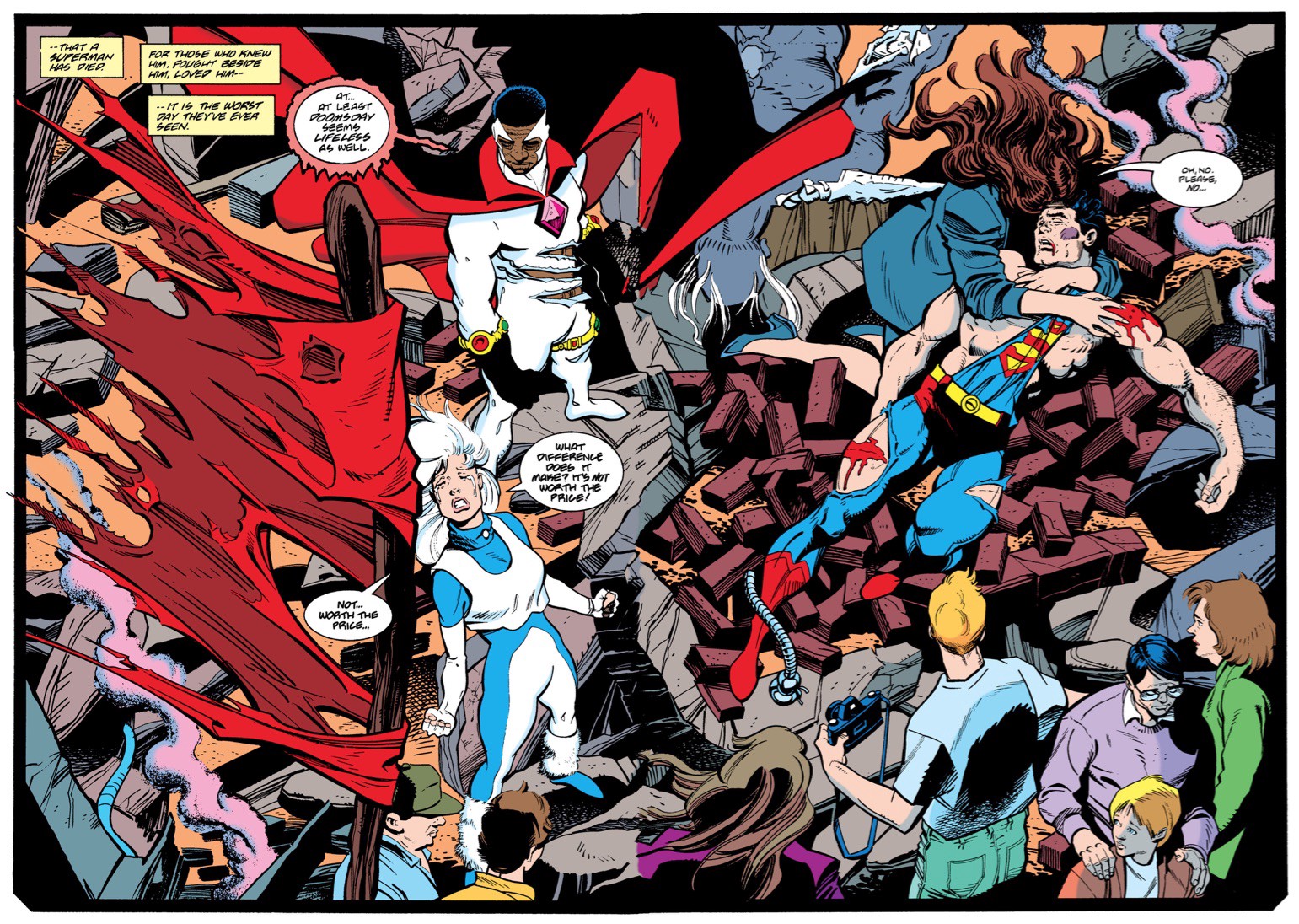

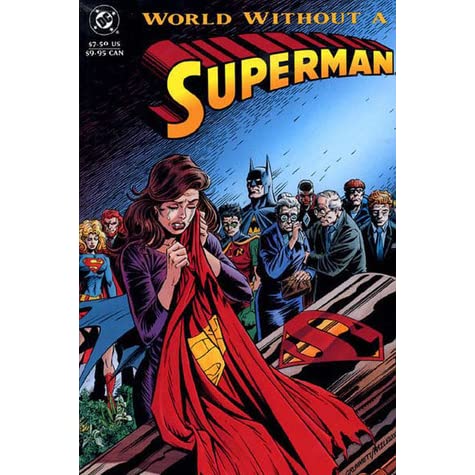

Le deuxième grand mouvement de cette saga est ce que l’on connaîtra par la suite sous l’appellation « World Without a Superman », un récit qui couvre les funérailles du héros (aussi désigné sous l’expression « Funeral for a Friend »), le deuil des personnages secondaires et l’annonce de l’arrivée de quatre nouveaux personnages à la place du héros.

L’ensemble de cette partie joue à fond la carte du feuilleton un peu soap, avec un attachement évident aux personnages, à leurs réactions, aux moments de solitude, de chagrin, mais aussi de retrouvailles. Et si l’ensemble est plutôt réussi (malgré quelques instants de pathos un brin poussé, mais c’était inévitable), c’est notamment parce que l’ensemble du casting est le résultat d’une lente construction sur la durée et d’un soin particulier à la peinture de sentiments personnels chez des individus sans pouvoir. En d’autres termes, les épisodes ne se contentent pas d’étaler des pages consacrées à des héros et vilains en costumes colorés, mais reconnaissent l’existence de personnages qui ne sont ni l’un ni l’autre, mais des civils ordinaires, un détail que la production Image (ou inspirée par) a oublié.

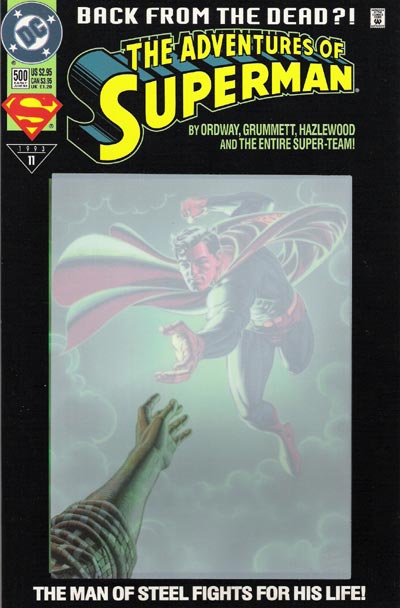

Et l’arrivée de « Reign of the Supermen », troisième mouvement de cette vaste entreprise confirme que DC réussit à maintenir la qualité à une époque où justement les comics perdent de vue certains enjeux narratifs. C’est dans ce troisième volet que les rapports à l’école Image sont les plus frappants. Après tout, par exemple, c’est là qu’apparaît le Cyborg Superman, autour de qui les différents indices laisseraient entendre qu’il s’agit du vrai héros, reconstruit après la bataille (alors que la vérité est tout autre, comme on le sait aujourd’hui…). Et des héros cybernétiques, on en a une palanquée à l’époque, qu’il s’agisse des justiciers de Marc Silvestri ou même de personnages laissés en héritage chez Marvel, comme Cable co-créé par Rob Liefeld. Donc un cyborg dans la saga, c’est clairement un clin d’œil dans cette direction.

Mais ce personnage n’est pas le seul à offrir une réponse à l’air du temps de l’époque. Le nouveau Superboy en est une autre, puisqu’il s’agit d’un héros adolescent marchant sur les brisées d’un justicier connu, dans ces années où les New Warriors occupent le podium.

Et que dire de Steel, un homme en armure, à une époque où la technologie est un ressort évident pour les super-pouvoirs ? Ou du fait que les auteurs encadrés par Mike Carlin déclinent le concept de Superman à loisir, alors que la fin des années 1980 et le début des années 1990 sont marquées par un nouveau Captain America, un nouveau Thor, un nouvel Iron Man, un nouveau Ghost Rider, un nouveau Green Lantern (qui arrive dans la foulée de cette spectaculaire « Mort de Superman », justement…), etc ? Rien sinon que la saga prend les choses à la mode et les traite avec un talent qu’on ne trouve pas toujours chez la concurrence, y compris ce petit éditeur indépendant qui se fait remarquer avec ses héros violents et surarmés.

Au sujet des armes, les auteurs vont jusqu’à équiper le héros, enfin de retour mais dans une forme amoindrie, d’un arsenal pétaradant, en jouant sur la disproportion entre ses flingues et son anatomie, tout en prenant le soin d’apporter une explication à cette soudaine nécessité. Superman, le temps de quelques pages, porte donc un costume noir et recourt à des armes de poing.

Au final, pourtant, on a une saga qui, vingt-huit plus tard, n’a rien perdu de sa propension à divertir et à émouvoir, alternant action, humour et grands sentiments. Et à l’instar de ce que Kab relevait concernant Hulk: Future Imperfect, le récit emprunte beaucoup aux trucs et astuces à la mode à l’époque, mais parvient à un résultat diamétralement opposé à celui du catalogue Image qui, à part sans doute Spawn et surtout Savage Dragon (deux séries qui bénéficient d’une vision d’auteur sur le long terme), tombe vite dans la redite, la surenchère, les jolies cases creuses, la pyrotechnie vide sur joli papier et l’absence d’attrait dramatique. On peut s’interroger sur les raisons d’une telle disparité.

Il y a déjà la volonté affichée des auteurs et de l’équipe éditoriale de raconter une histoire, de mettre du sens sur les dessins. Je me souviens qu’à l’époque, dans Scarce, quelqu’un avait écrit que le nom du nouvel éditeur, c’était « image », pas « scénario », et que tout était dit. Et si c’est à la fois caricatural et méchant, c’est loin d’être faux. Chez Image, la force visuelle est essentielle. Mais passé le premier choc d’une certaine forme de flatterie de la rétine, l’intérêt retombe très vite. À preuve, la plupart des séries ne trouveront leur salut qu’en embauchant de vrais scénaristes venus à la rescousse pour donner à ces univers un peu de consistance et assurer une certaine pérennité (WildC.A.T.s sera la plus emblématique à ce propos, accueillant Chris Claremont, James Robinson et Alan Moore qui chacun apporteront leur pierre à l’édifice, mais on peut aussi songer à Warren Ellis sur StormWatch…)

Pour Mike Carlin, l’important est de raconter une histoire. Pour ce faire, il recrute des équipes compétentes, qu’il a pour certaines croisées chez Marvel quand il y travaillait. Il s’attache aussi à s’assurer les services d’auteurs capables de livrer un épisode par mois. Cette stabilité des équipes jouera grandement en la faveur de cette épopée, là où Marvel, dans les mêmes années, éprouvera plus de difficultés à stabiliser les écuries racontant les aventures de Spider-Man et de son clone.

Tout cela est en lien aussi avec la planification, la méthode que DC et Carlin ont mise en place, à savoir l’instauration de larges séminaires auxquels sont conviés les auteurs, et durant lesquels le programme de l’année à venir est défini. Cela implique donc une vision à long terme, mais aussi la perspective d’une arrivée à bon port, d’une fin de l’histoire envisagée assez vite dans le processus de création. Là encore, la comparaison joue en défaveur de Marvel, qui relance sans arrêt les intrigues de ses cross-overs au point de perdre de vue un objectif que les nouveaux arrivants, à l’écriture ou au dessin, doivent deviner en cours de route.

Alors oui, ces années sont celles du règne d’Image, déjà annonciatrices de la catastrophe imminente, de la bulle spéculative du marché qui entraînera les éditeurs sur une pente descendante risquant de mener à la faillite (étape que Marvel manquera de peu de franchir quelques années plus tard). Oui, c’est aussi la période des couvertures à gadgets (Superman #75 sous plastic bag noir avec brassard de deuil, couverture alternative « holographique » pour Adventures of Superman #500…). Et pourtant, DC parvient à imposer un classique qui vieillit plutôt bien, là où la concurrence patauge dans la basse copie. On pourrait d’ailleurs tenir un discours voisin concernant Batman, avec le monument qu’a été Knightfall, géré d’une manière comparable par Denny O’Neil. Et si le marché était en pleine transformation, les deux personnages et leur maison d’édition démontraient qu’il était tout à fait possible d’assimiler les idées nouvelles, aussi tape-à-l’œil puissent-elles être, pour peu qu’on n’oublie pas l’essentiel : raconter des histoires.

Jim