Un one-shot, oui, puis Rann-Thanagar Holy War. Où il tentait de bosser sur des divinités cosmiques, il bidouillait Hawkman avec l’idée supposée de dire que c’était Katar Hol qui se croyait être Carter Hall (car Carter était réincarné sur Thanagar par Johns, de mémoire), avec des liens avec les divinités cosmiques.

Je ne crois pas avoir lu ça. En tout cas, ça ne me dit rien.

Jim

Starlin y récupère The Weird aussi.

Mais bon, c’est assez raté.

The Weird, il l’a utilisé dans différentes mini avec Adam Strange.

Que je n’avais pas détestées.

Jim

Oui, en fait Jim Starlin investit le cosmique DC après Infinite Crisis : Mystery in Space V2 (2006-2007), Countdown to Adventure (2007-2008), Rann-Thanagar Holy War (2008-2009), Adam Strange Special et Hawkman Special (2008).

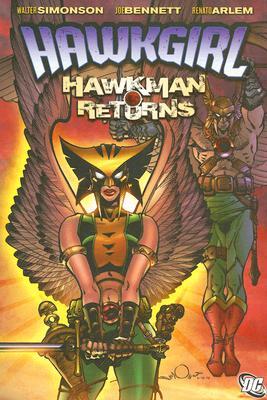

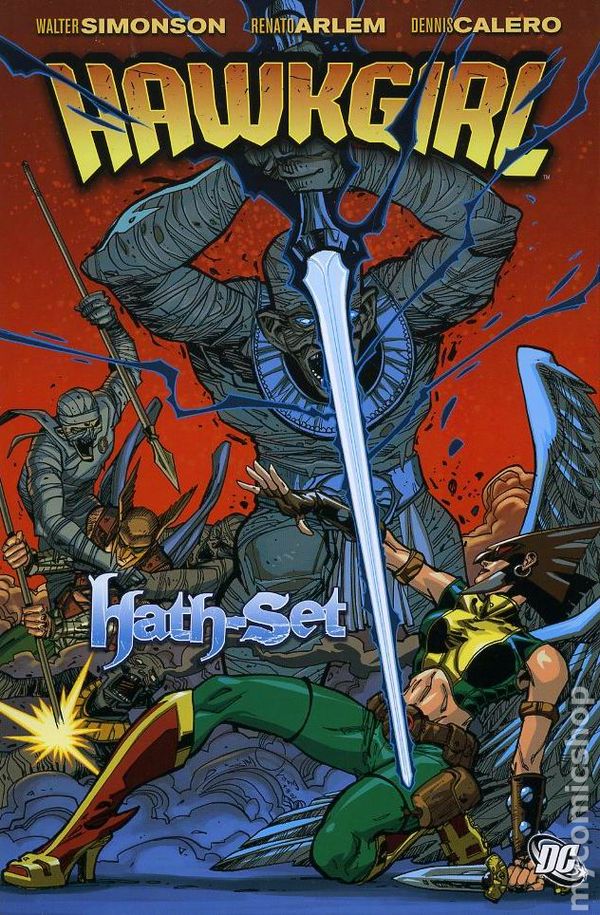

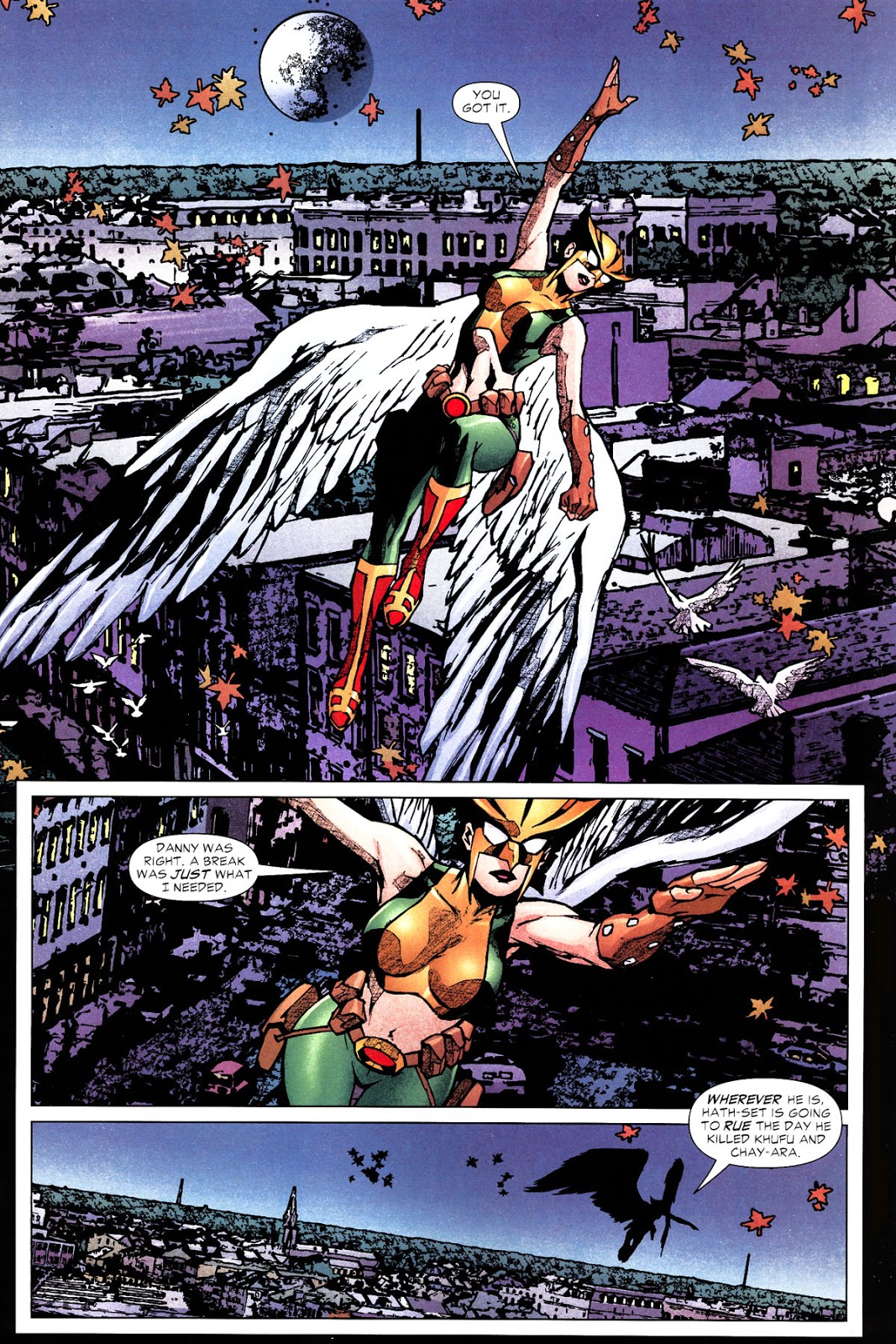

La période Simonson sur Hawkgirl, je l’ai dit, a été compilée en trois tomes. Sa prestation s’étale du numéro 50 au 66, auxquels il faut rajouter deux épisodes de JSA Classified, illustré par lui-même. C’est autour de ce cross-over que s’articule le deuxième recueil.

Le titre indique le programme : Hawkman revient. En effet, depuis la fin du conflit ayant opposé Rann et Thanagar dans le cadre d’Infinite Crisis, Carter Hall avait disparu, obligeant Hawkgirl à le remplacer, face aux vilains mais aussi dans ses fonctions au sein du musée de St Roch.

Le récit débute avec Hawkgirl #57 et 58, diptyque dans lequel l’héroïne est enlevée et jugée par des vétérans de la guerre Rann / Thanagar. Considérée comme traîtresse, elle est emprisonnée dans des conditions pour le moins spartiates. Si l’intrigue est simple, elle a deux mérites : d’une part évoquer les conséquences d’un conflit, souvent sordides et violentes, et d’autre part montrer que les pouvoirs de l’héroïne évoluent, sans doute sous l’effet du Nth Metal.

Le troisième intérêt de ce récit en deux parties (qui annonce la suite), ce sont les dessins vigoureux et généreux de Joe Bennett, dont on se plaît à rêver qu’il ait pu illustrer l’ensemble des histoires de Simonson, tant la dynamique semble au rendez-vous.

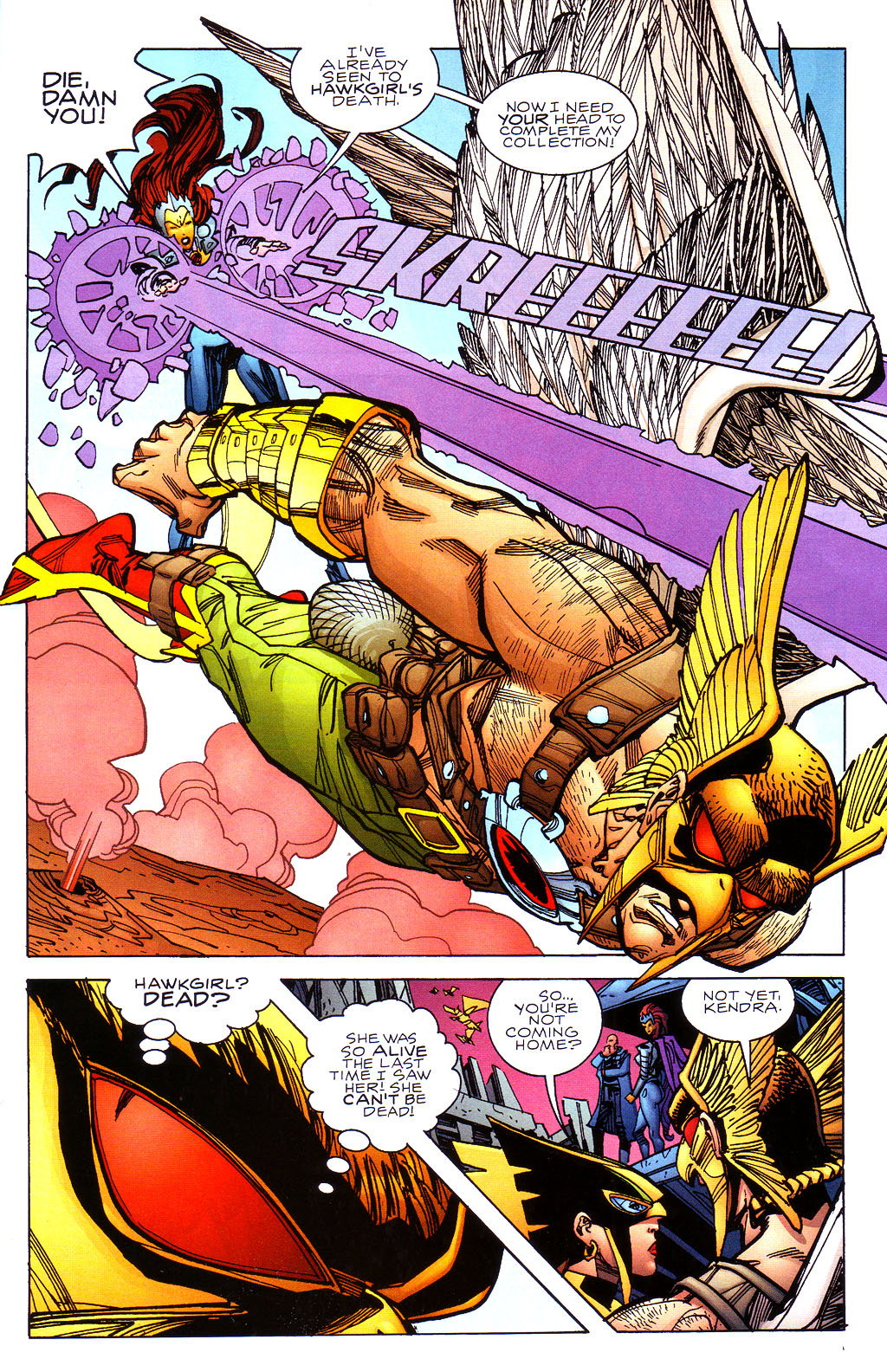

Ces deux épisodes ont glissé quelques subplots facilement identifiables pour les lecteurs aguerris, et c’est donc sans surprise que l’on retrouve, dès l’épisode 59, Hawkgirl face à Blackfire, qui avait tenu un rôle important dans le vaste conflit précédent. Celle-ci a dérobé les ailes de Hawkman (ce qui laisse croire à la Terrienne que ce dernier est mort) et part à la recherche d’un objet en possession de notre héroïne (qui ne sait pas quoi en faire, au demeurant).

La partie graphique est assurée par Renato Arlem, dont le style figé à base de documentation photographique et de samples divers pourrait correspondre à des récits terre-à-terre (polars ou autres) mais semble saugrenu ici. Et pour tout dire assez désagréable.

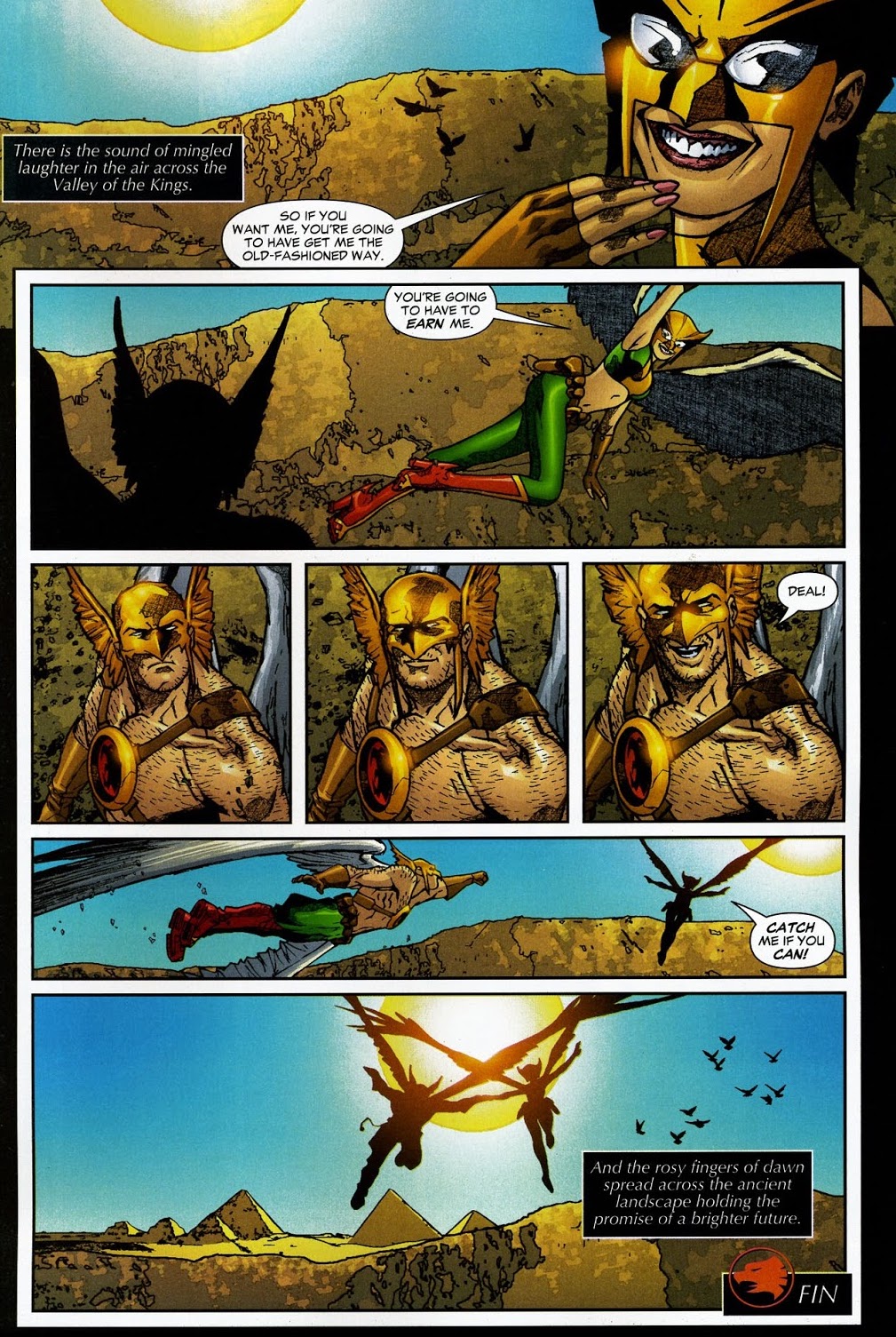

Le sommaire passe ensuite aux deux épisodes que Walt Simonson écrit et dessine dans les pages de JSA Classified. Dans ce récit, on découvre ce qui est arrivé à Hawkman après le conflit. Resté sur Rann, il s’oppose à Blackfire. Empruntant la technologie Zeta d’Adam Strange, il prend la précaution de déposer sur Terre divers objets à destination de Hawkgirl (dont le fameux bidule dont elle ne comprend pas l’origine). Mais de retour sur Rann, il perd ses ailes, volées par son ennemi.

En deux épisodes survoltés, l’auteur raconte l’affrontement des deux aigles face à Blackfire, qu’ils finissent par priver de ses pouvoirs solaires. Le plaisir de les voir affronter une super-vilaine venue d’une autre série, tout en jonglant avec la continuité (oh tiens, un Absorbascon…), les grands espaces exotiques et les effets pyrotechniques, tranchent avec la froideur qu’inspirent les dessins de Renato Arlem.

Nous retrouvons ce dernier dans l’ultime chapitre de cette compilation, Hawkgirl #60, qui s’intéresse aux relations tendues entre les deux héros, ainsi qu’à l’émergence d’une nouvelle menace. L’ensemble est ponctué de flash-backs sur les origines de leur malédiction.

Ce deuxième recueil montre que le scénariste a les coudées plus franches afin de se frotter avec la mythologie du personnage. Les références à Hath-Set sont plus nombreuses, les conséquences de la guerre sont évoquées (et aussi rapidement évacuées afin d’aller dans de nouvelles directions), les liens avec la continuité sont renforcés. Bref, c’est plus intéressant que l’histoire précédente, visiblement installée afin de gagner du temps dans le cadre de « One Year Later ».

Jim

Je n’étais pas allé jusque-là ! Merci, je vais lire les JSA Classified.

Je crois même que ça peut suffire, c’est là que sont les informations essentielles. Et en plus, le lettrage de Workman ajoute à la qualité et à la force écatrice.

jim

Merci.

Pour quoi ? Pour t’avoir épargné la lecture des numéros de Renato Arlem ?

Jim

Entre autres.

hahaha

Jim

Le troisième et dernier TPB de la prestation de Walt Simonson contient les épisodes 61 à 66, menant à la fin de la série.

Le récit est découpé en trois étapes. Le premier diptyque, entièrement illustré par Renato Arlem, oppose Kendra aux Female Furies d’Apokolips, venues sur Terre pour récupérer une arme surpuissante abandonnée par Desaad du temps de l’ancienne Égypte (voir les flash-backs de l’épisode précédent, qui annonçait déjà les développements à venir. Mais l’arme en question s’attaque à Hawkgirl, qu’elle utilise comme « patron » afin de façonner une apparence à son image et d’entamer sa campagne de chaos.

Parallèlement, Kendra, qui est une fois de plus privée de ses ailes (c’est fou comme ces choses s’égarent), se rend compte que, sous l’influence de la machine, elle peut développer une autre paire d’appendices et se remettre à voler. Ce qui lui fournit le moyen de vaincre la machine géante qui a pris son apparence.

Les deux épisodes se lisent de manière fluide et agréable, en dépit du dessin figé. C’est en partie dû à l’humour et au décalage propre à Simonson. Il avait déjà fait des clins d’œil en direction de licences célèbres (Terminator, par exemple…) dans les dialogues. Il n’hésite pas à dédramatiser, en nommant de manière légère les choses : l’appareil auto-répliquant que Kendra affronte est un… gizmoid ! Comme dirait Coluche : « rien que le nom m’amuse ! »

On retrouve des thèmes et des idées déjà développées ailleurs par Simonson : les pouvoirs qui évoluent comme dans X-Factor, l’arme cachée dans le temps comme dans Avengers ou Fantastic Four, le robot géant à l’effigie d’un personnage comme dans Fantastic Four. L’espace de deux épisodes, le lecteur renoue avec les idées farfelues qui ont fait le charme de ses prestations précédentes. Il aurait suffi d’un dessin vivant, organique, nerveux (idéalement, celui de Simonson…) pour rendre tout cela agréable.

À la fin de l’épisode, Kendra se penche sur l’urne dans laquelle était dissimulée l’arme apokoliptienne (voir épisode 60). Cela la conduit au musée de Gotham. S’ensuivent deux épisodes, où la jeune conservatrice de musée se rend à Gotham puis Metropolis et rencontre d’abord Batman puis Superman (ce dernier dans un épisode dessiné par Dennis Calero, presque aussi froid que les chapitres d’Arlem), remontant la piste de Hath-Set, qui utilise ses capacités pour s’incarner dans ses descendants.

Il est temps pour le scénario de conclure la série (sans doute en prévision de passer le personnage à Jim Starlin, autre vieux compagnon de route de Simonson et Chaykin). Capturée par Hath-Set, Kendra est embarquée vers l’Égypte. Mais bien sûr, Hawkman, avec la finesse et la délicatesse qui le caractérise depuis la période Geoff Johns, obtient l’information et se rue à son secours.

La série se termine donc sur un combat musclé, durant lequel Renato Arlem fait de grands efforts pour donner du mouvement aux scènes d’action et de l’expression à ses personnages. Il faut saluer le geste, même si le résultat n’est pas formidable, mais son Hawkman montre quelques traces d’énergie convaincante.

Les dialogues fournissent quelques informations supplémentaires, et l’on a la confirmation que les cauchemars de Kendra ont été inspirés par l’esprit de Shayera. Le tandem de héros s’envole vers le soleil, estimant s’être débarrassé de la fameuse malédiction qui les hante depuis l’antiquité. Il faut reconnaître que Simonson répond aux différentes questions posées par la série et laisse le personnage dans un état propre et net pour le successeur.

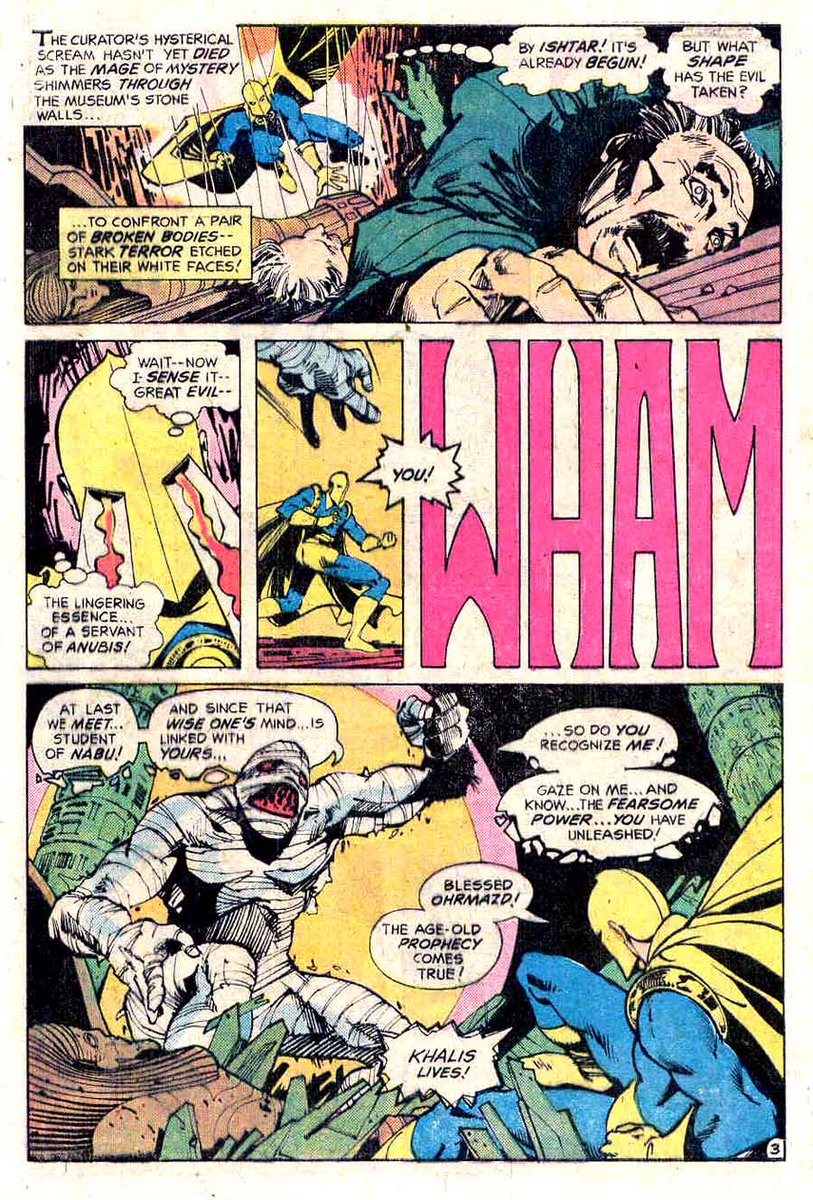

On ne s’empêchera cependant pas de regretter qu’il n’illustre pas sa propre saga. La vision de Hath-Set couvert de bandelettes ne peut que renvoyer les vieux lecteurs à la lecture du First Issue Special #9, dans lequel Doctor Fate affronte une momie (voir ci-dessus), et qui reste un moment exceptionnel dans la carrière déjà prestigieuse du dessinateur.

Jim

En lisant les propos de Kab concernant Hulk: Future Imperfect, je songe moi aussi à l’influence de ce qu’on pourrait appeler « l’école Image » sur le marché des comics dans les années 1990.

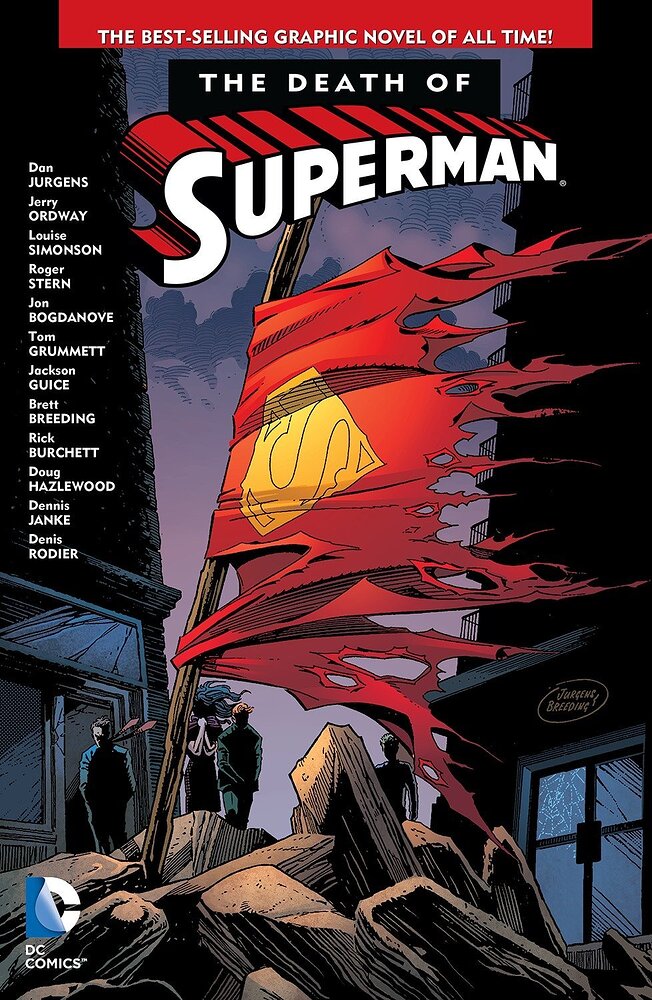

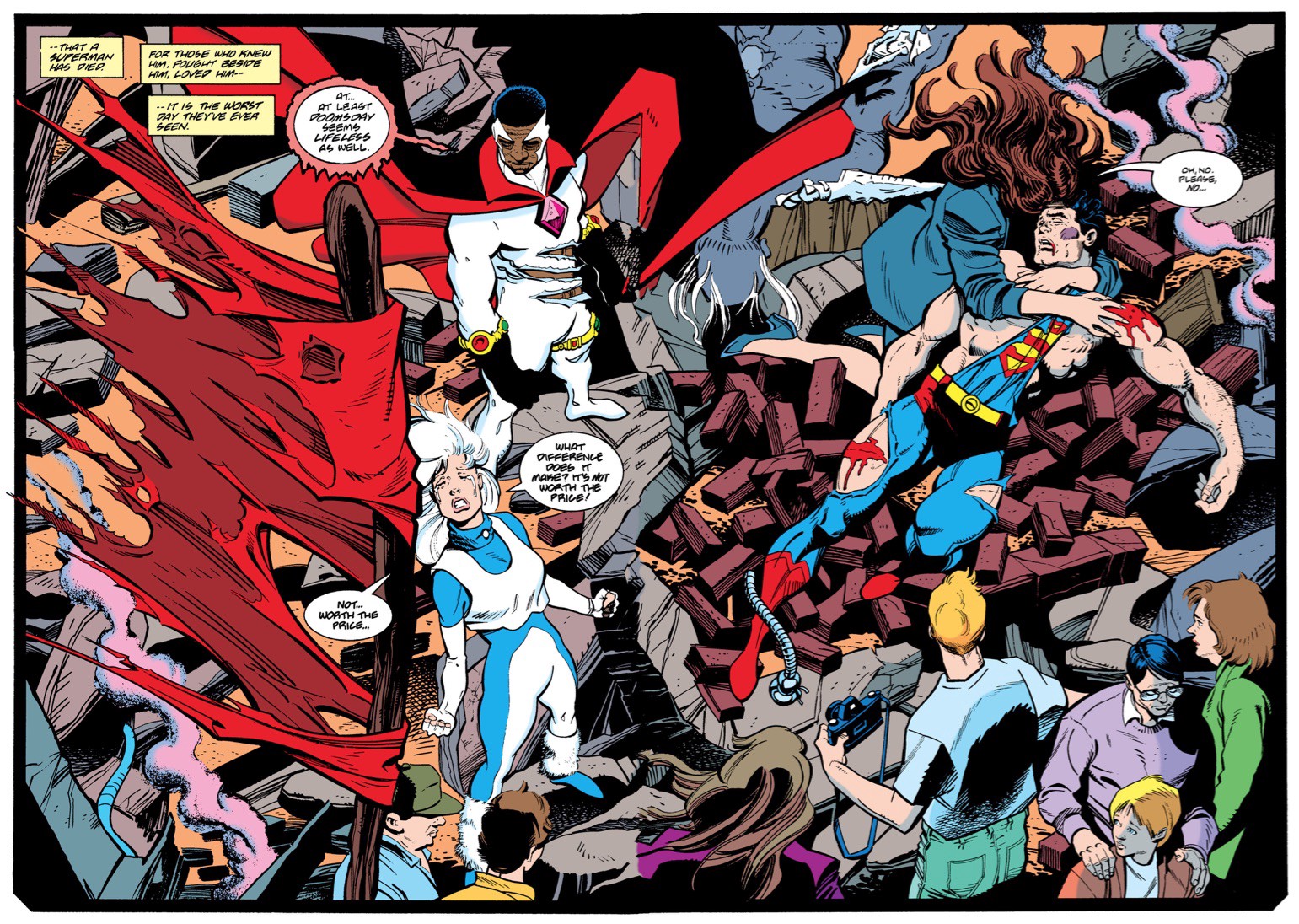

L’un des grands exemples de la capacité qu’ont eu les gros éditeurs à trier dans l’apport d’Image se situe, à mon sens, dans la saga de La Mort de Superman et de ses suites.

Personnellement, je vois dans la trilogie Death of Superman / World Without a Superman / Reign of the Supermen une véritable réussite éditorial qui ne tourne pas du tout le dos aux choix esthétiques voire narratifs d’Image.

Superficiellement, on y trouve un vilain brutal, hirsute, caparaçonné d’épines plus graphiques qu’utiles, un cyborg, un Superman armé jusqu’aux dents, des mâchoires crispées, des traits de mouvement en guise de décor, des hachures partout, une prédilection pour l’action musclée voire violente, autant de détails qui pourraient laisser croire que l’éditorial fait fi de tout récit dans le but d’aligner les séquences de bastons.

Revoyons l’action au ralenti.

Fédérée autour de l’excellent Mike Carlin, l’équipe de créateurs décident de tuer Superman (à l’époque, ils voulaient le marier, mais les producteurs du feuilleton voulaient le faire plus tard, blablabla histoire connue…). Ils opposent donc un monstre colossal et résistant à tout, qui finit par avoir la peau du Kryptonien. On remarquera d’emblée que la construction, en crescendo, prend le soin de montrer les réactions des personnages secondaires composant un casting riche, et rend la menace de plus en plus palpable.

Visuellement, c’est aussi un festival de prouesses, notamment le fameux Superman #75, entièrement composé de pleines pages qui, à mesure qu’on avance dans l’histoire, prennent de plus en plus de place sur le papier, au point de manger entièrement les marges à la fin de l’épisode : d’une part la splash n’est pas ici un exercice gratuit mais plutôt le point culminant du duel, et l’élargissement des dessins fait la démonstration que ce qui est raconté est trop gros pour un comic book devenu trop étroit. C’est fin, c’est rusé, c’est métaphorique. Et enfin, Dan Jurgens, qui réclamait depuis longtemps de pouvoir dessiner un épisodes en pleines pages, a enfin ici l’occasion de le faire, une occasion qui allie la forme et le fond. Et ça, allier la forme et le fond, les comics d’Image ne savent pas toujours le faire.

(La suite de mes commentaires après le repas : bon app à tous !)

Jim

Comment t’essaies de vendre du Sup … mais ça ne marchera pas sur moi !

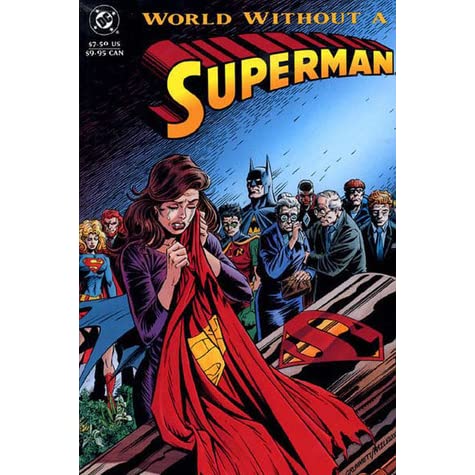

Le deuxième grand mouvement de cette saga est ce que l’on connaîtra par la suite sous l’appellation « World Without a Superman », un récit qui couvre les funérailles du héros (aussi désigné sous l’expression « Funeral for a Friend »), le deuil des personnages secondaires et l’annonce de l’arrivée de quatre nouveaux personnages à la place du héros.

L’ensemble de cette partie joue à fond la carte du feuilleton un peu soap, avec un attachement évident aux personnages, à leurs réactions, aux moments de solitude, de chagrin, mais aussi de retrouvailles. Et si l’ensemble est plutôt réussi (malgré quelques instants de pathos un brin poussé, mais c’était inévitable), c’est notamment parce que l’ensemble du casting est le résultat d’une lente construction sur la durée et d’un soin particulier à la peinture de sentiments personnels chez des individus sans pouvoir. En d’autres termes, les épisodes ne se contentent pas d’étaler des pages consacrées à des héros et vilains en costumes colorés, mais reconnaissent l’existence de personnages qui ne sont ni l’un ni l’autre, mais des civils ordinaires, un détail que la production Image (ou inspirée par) a oublié.

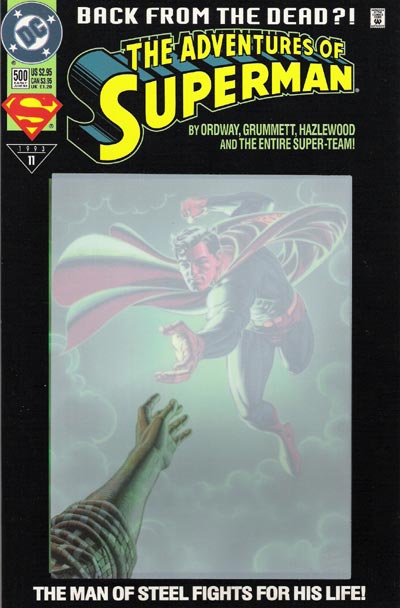

Et l’arrivée de « Reign of the Supermen », troisième mouvement de cette vaste entreprise confirme que DC réussit à maintenir la qualité à une époque où justement les comics perdent de vue certains enjeux narratifs. C’est dans ce troisième volet que les rapports à l’école Image sont les plus frappants. Après tout, par exemple, c’est là qu’apparaît le Cyborg Superman, autour de qui les différents indices laisseraient entendre qu’il s’agit du vrai héros, reconstruit après la bataille (alors que la vérité est tout autre, comme on le sait aujourd’hui…). Et des héros cybernétiques, on en a une palanquée à l’époque, qu’il s’agisse des justiciers de Marc Silvestri ou même de personnages laissés en héritage chez Marvel, comme Cable co-créé par Rob Liefeld. Donc un cyborg dans la saga, c’est clairement un clin d’œil dans cette direction.

Mais ce personnage n’est pas le seul à offrir une réponse à l’air du temps de l’époque. Le nouveau Superboy en est une autre, puisqu’il s’agit d’un héros adolescent marchant sur les brisées d’un justicier connu, dans ces années où les New Warriors occupent le podium.

Et que dire de Steel, un homme en armure, à une époque où la technologie est un ressort évident pour les super-pouvoirs ? Ou du fait que les auteurs encadrés par Mike Carlin déclinent le concept de Superman à loisir, alors que la fin des années 1980 et le début des années 1990 sont marquées par un nouveau Captain America, un nouveau Thor, un nouvel Iron Man, un nouveau Ghost Rider, un nouveau Green Lantern (qui arrive dans la foulée de cette spectaculaire « Mort de Superman », justement…), etc ? Rien sinon que la saga prend les choses à la mode et les traite avec un talent qu’on ne trouve pas toujours chez la concurrence, y compris ce petit éditeur indépendant qui se fait remarquer avec ses héros violents et surarmés.

Au sujet des armes, les auteurs vont jusqu’à équiper le héros, enfin de retour mais dans une forme amoindrie, d’un arsenal pétaradant, en jouant sur la disproportion entre ses flingues et son anatomie, tout en prenant le soin d’apporter une explication à cette soudaine nécessité. Superman, le temps de quelques pages, porte donc un costume noir et recourt à des armes de poing.

Au final, pourtant, on a une saga qui, vingt-huit plus tard, n’a rien perdu de sa propension à divertir et à émouvoir, alternant action, humour et grands sentiments. Et à l’instar de ce que Kab relevait concernant Hulk: Future Imperfect, le récit emprunte beaucoup aux trucs et astuces à la mode à l’époque, mais parvient à un résultat diamétralement opposé à celui du catalogue Image qui, à part sans doute Spawn et surtout Savage Dragon (deux séries qui bénéficient d’une vision d’auteur sur le long terme), tombe vite dans la redite, la surenchère, les jolies cases creuses, la pyrotechnie vide sur joli papier et l’absence d’attrait dramatique. On peut s’interroger sur les raisons d’une telle disparité.

Il y a déjà la volonté affichée des auteurs et de l’équipe éditoriale de raconter une histoire, de mettre du sens sur les dessins. Je me souviens qu’à l’époque, dans Scarce, quelqu’un avait écrit que le nom du nouvel éditeur, c’était « image », pas « scénario », et que tout était dit. Et si c’est à la fois caricatural et méchant, c’est loin d’être faux. Chez Image, la force visuelle est essentielle. Mais passé le premier choc d’une certaine forme de flatterie de la rétine, l’intérêt retombe très vite. À preuve, la plupart des séries ne trouveront leur salut qu’en embauchant de vrais scénaristes venus à la rescousse pour donner à ces univers un peu de consistance et assurer une certaine pérennité (WildC.A.T.s sera la plus emblématique à ce propos, accueillant Chris Claremont, James Robinson et Alan Moore qui chacun apporteront leur pierre à l’édifice, mais on peut aussi songer à Warren Ellis sur StormWatch…)

Pour Mike Carlin, l’important est de raconter une histoire. Pour ce faire, il recrute des équipes compétentes, qu’il a pour certaines croisées chez Marvel quand il y travaillait. Il s’attache aussi à s’assurer les services d’auteurs capables de livrer un épisode par mois. Cette stabilité des équipes jouera grandement en la faveur de cette épopée, là où Marvel, dans les mêmes années, éprouvera plus de difficultés à stabiliser les écuries racontant les aventures de Spider-Man et de son clone.

Tout cela est en lien aussi avec la planification, la méthode que DC et Carlin ont mise en place, à savoir l’instauration de larges séminaires auxquels sont conviés les auteurs, et durant lesquels le programme de l’année à venir est défini. Cela implique donc une vision à long terme, mais aussi la perspective d’une arrivée à bon port, d’une fin de l’histoire envisagée assez vite dans le processus de création. Là encore, la comparaison joue en défaveur de Marvel, qui relance sans arrêt les intrigues de ses cross-overs au point de perdre de vue un objectif que les nouveaux arrivants, à l’écriture ou au dessin, doivent deviner en cours de route.

Alors oui, ces années sont celles du règne d’Image, déjà annonciatrices de la catastrophe imminente, de la bulle spéculative du marché qui entraînera les éditeurs sur une pente descendante risquant de mener à la faillite (étape que Marvel manquera de peu de franchir quelques années plus tard). Oui, c’est aussi la période des couvertures à gadgets (Superman #75 sous plastic bag noir avec brassard de deuil, couverture alternative « holographique » pour Adventures of Superman #500…). Et pourtant, DC parvient à imposer un classique qui vieillit plutôt bien, là où la concurrence patauge dans la basse copie. On pourrait d’ailleurs tenir un discours voisin concernant Batman, avec le monument qu’a été Knightfall, géré d’une manière comparable par Denny O’Neil. Et si le marché était en pleine transformation, les deux personnages et leur maison d’édition démontraient qu’il était tout à fait possible d’assimiler les idées nouvelles, aussi tape-à-l’œil puissent-elles être, pour peu qu’on n’oublie pas l’essentiel : raconter des histoires.

Jim

Tiens? Moi je trouve que la saga du Clone a de bien meilleur moments (nottament les parties Dematteis)… La mort de Superman c est pour moi assez… moyen… Hors la partie Funeral qui a de bons moments… le reste c est bien les 90’s dans toute leur g… déchéance… comme Knightfall…

Franchment je trouve des crossing ou Clone saga avec de meilleurs moments.

Ah ouais ? Eh eh eh …

Ouais.

Tu as beau être un homme de goût, il peut t’arriver d’avoir des faiblesses…

C’est l’un de ceux qui s’en sort le moins mal.

Après, il faut aussi remarquer que l’ensemble de la saga du Clone s’étale sur plusieurs années durant lesquelles l’éditorial pensait avoir bouclé l’affaire, avant de relancer la machine. Si bien que l’on a des choses plus intéressantes, comme la série de Jurgens reprise par DeZago et Wieringo, par exemple. Mais dans l’ensemble, on a rapidement une dilution des équipes graphiques, des chapitres forts mauvais visuellement, des numéros spéciaux qui se greffent aux séries mensuelles ce qui démontre que l’histoire n’est pas tenue, des contradictions internes au récit qui confirme cet état de fait…

The Crossing, le truc des Vengeurs ?

Sérieux ?

C’est inepte, contradictoire, mal dessiné (Deodato cède bien rapidement la place à un studio qui porte son nom), et à part les épisodes de Force Works dessinés par un Jim Cheung un peu vert où Abnett et Lanning parviennent à créer un vrai suspense, je crois que c’est, à l’exception de Heroes Reborn, ce qui s’est fait de pire sur les personnages, tant sur la forme que sur le fond.

Pouah.

Tais-toi, petit, écoute les grandes personnes.

Jim

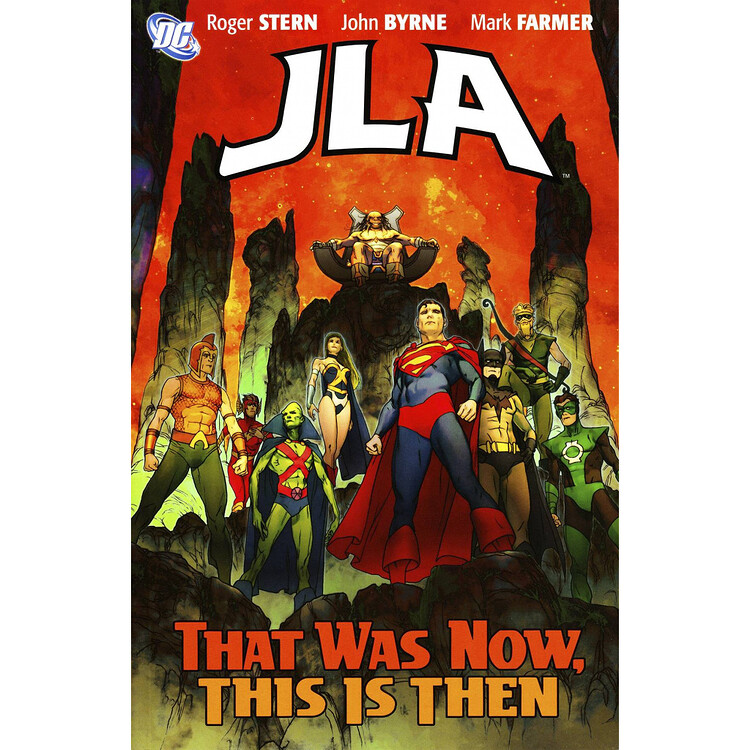

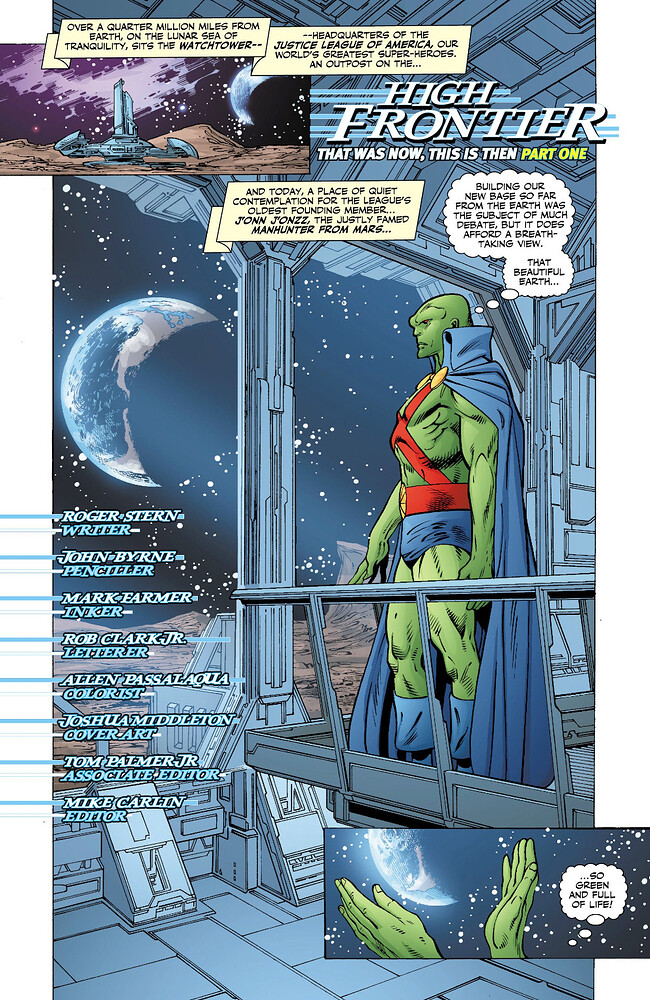

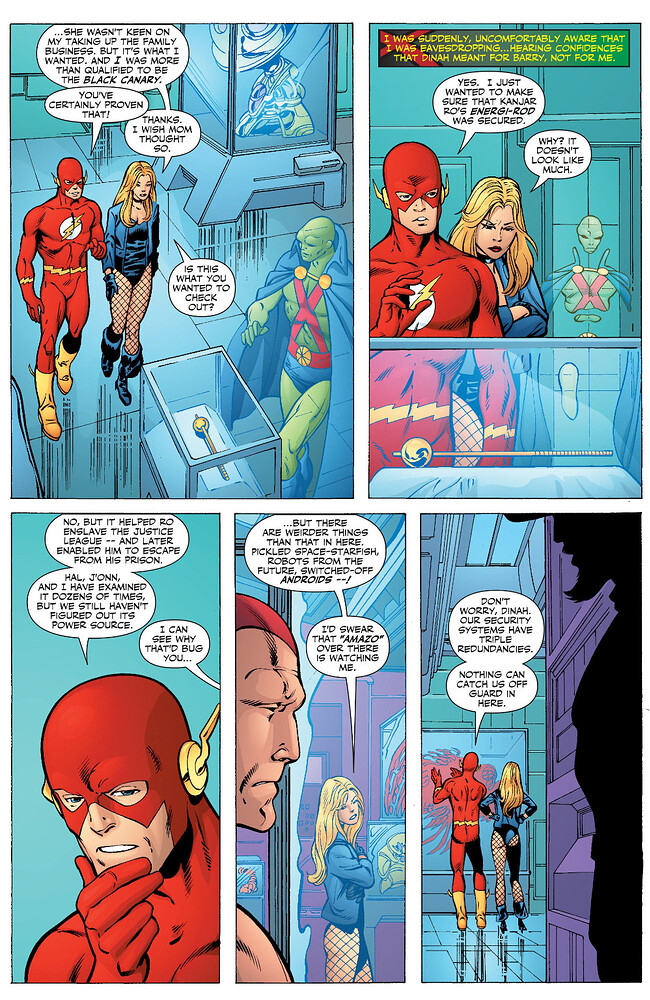

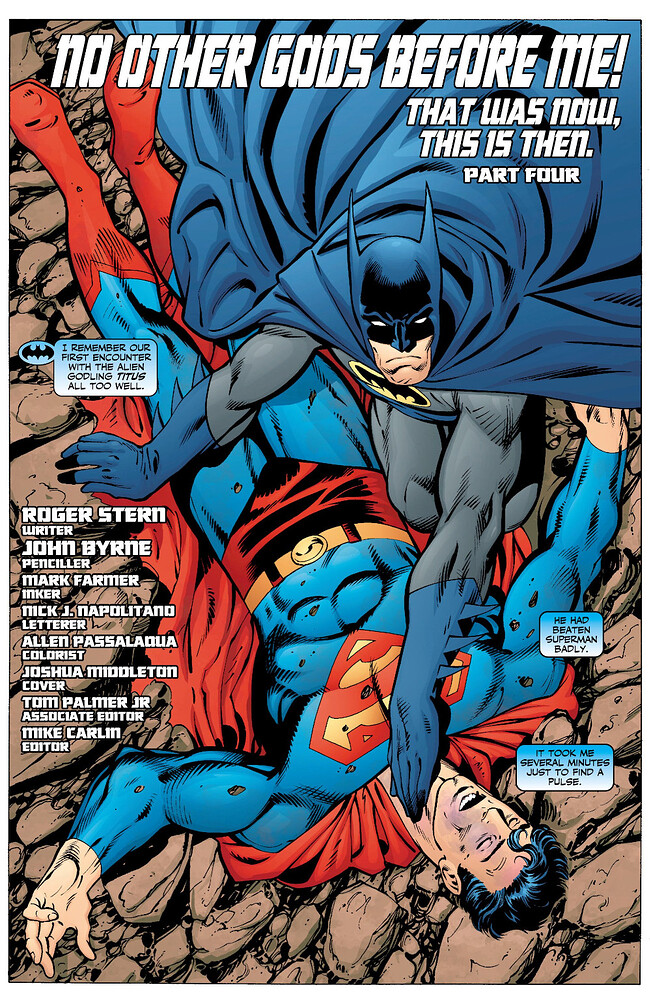

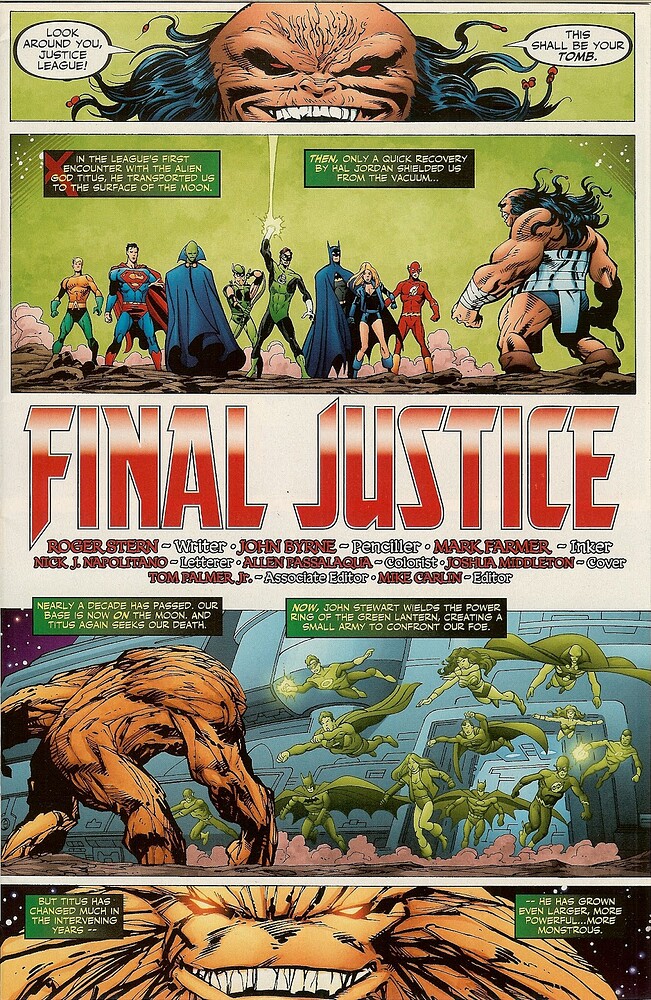

La série JLA Classified, publiée entre 2005 et 2008, se donne pour ambition de raconter des histoires périphériques de l’univers de la Ligue. Si elle s’ouvre sur un récit en trois parties par Grant Morrison et Ed McGuinness, elle se conclut par une aventures en cinq chapitres par Roger Stern et John Byrne, la fameuse équipe qui nous a valu de magnifiques épisodes de Captain America au tout début des années 1980.

Sous couverture de Joshua Middleton, les cinq épisodes finaux en question racontent la deuxième bataille de la Ligue contre Titus, une créature conquérante venue d’une autre dimension et défiant les dieux de la Terre en duel. La structure du récit alterne le présent (chapitres 1 et 3) et le passé (chapitres 2 et 4), les deux combats trouvant leur résolution « simultanée » dans la dernière livraison. La saga « That Was Now, This Is Then » a été compilée sous la forme d’un TPB.

Tout commence alors que J’onn J’onzz observe la Terre depuis la base lunaire avant d’entamer une patrouille dans l’installation. Il croise Wally West, le Flash de l’époque, John Stewart, le Green Lantern du moment, tout ceci permettant de situer la formation dans le temps. Surgit alors Titus, qui s’en prend au groupe dont il veut se venger. Les héros ne le reconnaissent pas, à l’exception du Limier Martien dont hélas l’esprit est prisonnier du corps, l’empêchant de prévenir ses équipiers.

Dans le deuxième épisode, on assiste à la première altercation, alors que Titus défie les dieux terriens et se trouve confronté à la Ligue de Justice. Roger Stern joue sur cette thématique du rapport entre super-héros et figure divine (un « héros » est un demi-dieu ; un « super-héros » est donc au-dessus d’un demi-dieu, mais sans doute pas encore un dieu), sujet qu’il avait déjà abordé dans le feuilleton sérialisé dans les pages d’Action Comics Weekly.

L’alternance des narrations, entre passé et présent, permet au lecteur de tisser des liens entre les différentes actions, de comprendre l’évolution de Titus et son acharnement, et d’amener au passage où ce dernier, jouant le rôle du tentateur faustien, propose aux héros de composer un nouveau panthéon. Ce que bien entendu ils refusent.

Le scénario de Stern, fort respectueux des personnages, est plutôt rusé. Titus ne manque pas de faire des remarques sur la sous-représentation de la gent féminine, par exemple. L’intrigue elle-même repose sur l’évolution du groupe, sa longue histoire, son patrimoine (avec la salle des trophées qui en dit sur la perception que les héros ont de leurs adversaires).

L’encrage de Mark Farmer, très fidèle au style de Byrne, lui rend justice sans pour autant le sublimer. Si l’ensemble est très agréable à regarder, avec une narration sans faille et une action convaincante, il manque peut-être une petite étincelle pour sublimer un récit assez intéressant, qui s’interroge sur la fonction de héros, sur le rôle des justiciers dans la société.

Jim