Pour une fois, on ne va pas parler de TPB. La mini que j’évoque n’a même pas été rééditée.

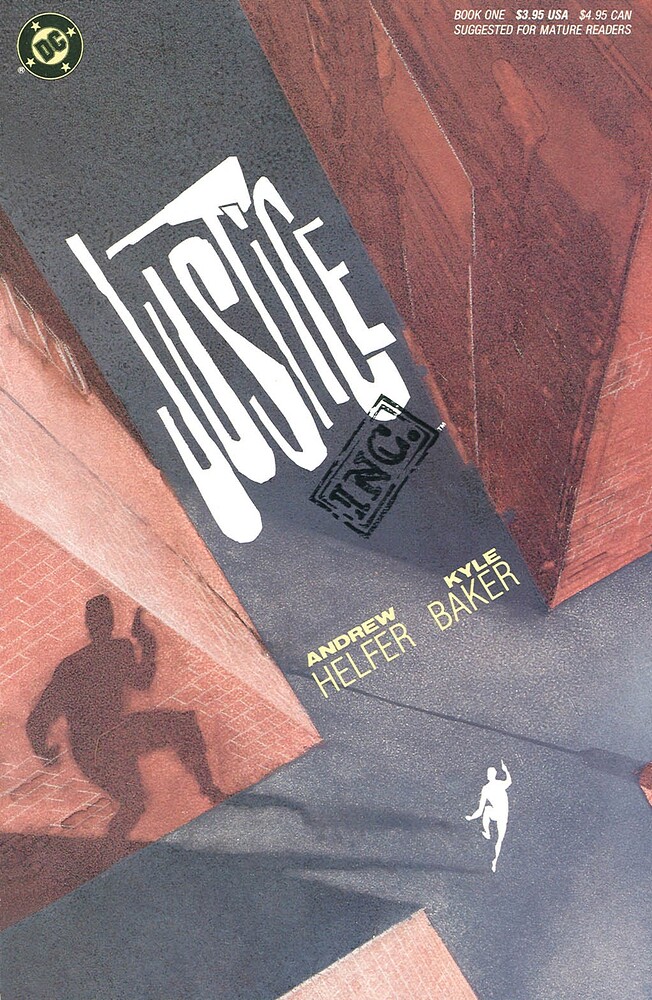

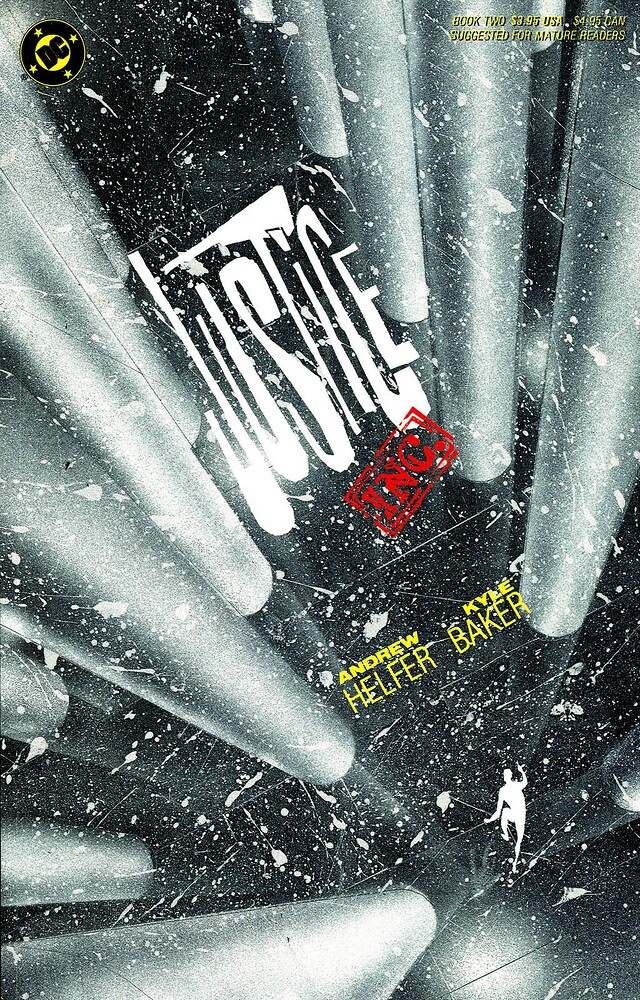

J’ai déjà exprimé mon goût pour les « prestige formats ». Cette nouvelle présentation, initiée je crois avec le Dark Knight de Frank Miller, se présente sous la forme d’une parution de quarante-huit pages, avec un dos carré et une couverture plus épaisse, sans aucune pub à l’intérieur.

Pour moi, ce format combine tous les avantages : la taille d’un comic, la solidité d’un album souple, l’absence de couverture cartonnée qui prend de la place, le petit dos mince qui permet d’identifier le titre et la tomaison. Bref, à mes yeux, c’est pas loin de l’objet BD parfait.

À la suite du Dark Knight, qui fut un succès public et critique en plus d’une petite révolution esthétique (papier plus blanc, impression plus soignée…) de nombreux projets ont été publiés dans ce format, qui était souvent synonyme de qualité narrative, et toujours d’ambition éditoriale. C’était en quelque sorte la « place to be » pour les auteurs de l’époque, le rendez-vous des lecteurs pour quelque chose d’exigeant. Il est peut-être même possible de voir dans le « prestige format », en termes de recherche de légitimité et de maturité, un ancêtre à la collection Vertigo.

Personnellement, je suis très client de cette formule, et moi qui suis plutôt lecteur de TPB, j’hésite toujours à refourguer mes « prestige formats », tellement je suis attaché à cette forme. Il faut dire que j’en ai lu, des trucs dans ce format, j’en ai fait des découvertes : les Blackhawk de Howard Chaykin, les Black Orchid de Gaiman et McKean, les Deadman de Mike Baron et Kelley Jones, les Green Arrow de Mike Grell… Et plein d’autres que je n’ai pas encore complété (notamment chez Marvel : les Adventures of Captain America de Nicieza et Maguire, les Panther’s Prey de McGregor, les Legion of Night de Gerber et Portacio…).

Et une conversation récente m’a rappelé mon goût pour les « prestige formats ».

Je suis donc allé voir dans ma bibliothèque si j’avais au moins un des deux numéros (car cette mini-série est courte). Et en fait, j’avais les deux.

Le scénariste Andrew Helfer, qui a officié en tant que responsable éditorial chez DC au milieu des années 1980, contribuant au lancement de la Justice League de Giffen et DeMatteis ou du Superman de Byrne, se penche sur un personnage ancien qu’il revisite à sa sauce un brin iconoclaste : The Avenger.

Il s’associe pour le coup à Kyle Baker, un ancien encreur qui entame une carrière de dessinateur depuis quelques années, de manière spectaculaire, succédant à Bill Sienkiewicz sur la série mensuelle du Shadow que Helfer, justement, écrit. Cette collaboration s’étant arrêtée (pour des raisons liées à l’insatisfaction des ayants-droit), les deux compères s’occupent du cas d’un autre héros de pulps.

L’Avenger est apparu dans la littérature populaire en septembre 1939, chez l’éditeur Street & Smith, sous la plume de Kenneth Robeson, un pseudonyme collectif derrière lequel se cachent de nombreux auteurs. Si Robeson est également considéré comme le « créateur » de Doc Savage, il semble acquis qui Paul Ernst soit le seul auteur des aventures de l’Avenger.

Le principe est simple : Richard Benson, ancien aventurier, décide de se caser et de fonder une famille. Mais à la mort de sa femme et de sa fille, il subit un choc nerveux qui lui confère un teint de craie et des traits immobiles, mais suffisamment malléables pour qu’il puisse prendre la place de n’importe quoi. Le premier roman, intitulé « Justice, Inc. », le lance dans une vendetta envers ceux qui l’ont privé de sa famille, avant une suite d’aventures pour le caméléon humain.

Une première série de bandes dessinées est parue au milieu des années 1970, notamment avec Jack Kirby au dessin, sous le titre Justice, Inc., justement (sans doute pour d’évidentes raisons de marque déposée). C’est donc sous ce titre que Helfer et Baker fournissent une nouvelle interprétation du personnage.

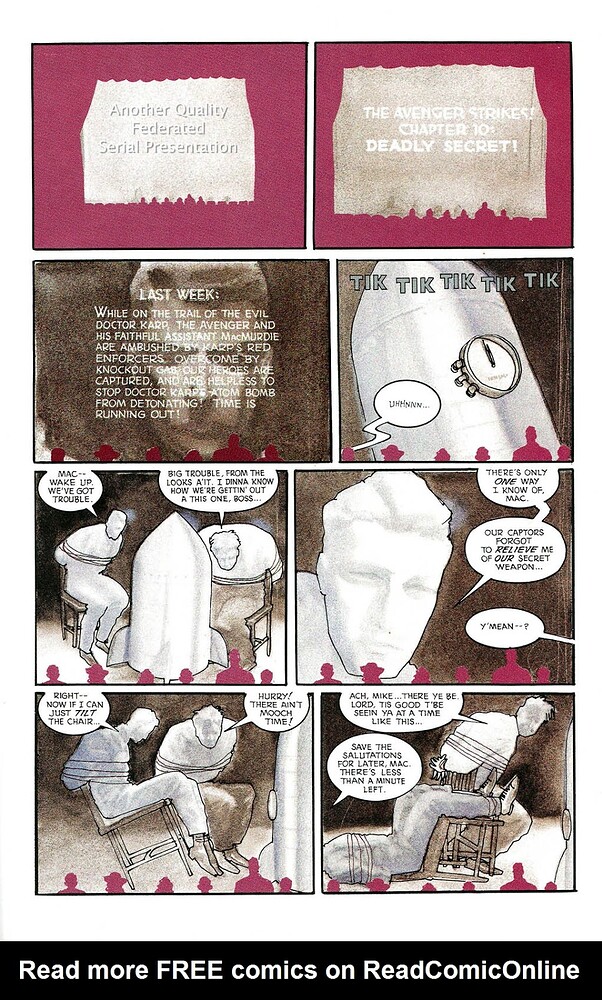

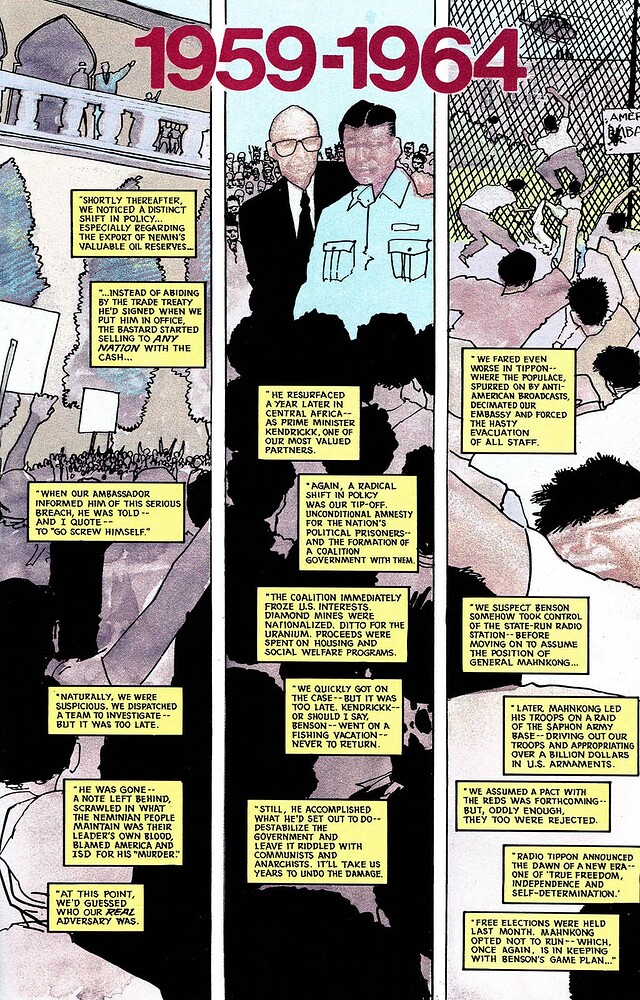

L’histoire commence alors que des personnages assistent à la projection d’un serial, qui reprend les grandes étapes de la vie du héros, insistant sur ses amnésies, sa perte de contact avec la réalité, son traumatisme. On apprend rapidement qu’il s’agit de Benson et de ses amis. Mais l’ancien aventurier ne supporte pas d’être confronté aux souvenirs douloureux de sa vie passée. Et, quelques années plus tard, alors qu’il ressasse les souffrances de jadis et que son agence est menacée de dissolution à la suite du départ de ses associés, il est contacté par un agent du gouvernement qui lui propose de mettre ses talents au service de l’espionnage, cette fois-ci contre les communistes (Russes et autres). L’as du déguisement accomplit donc quelques missions, mais développe lentement des doutes quant à la sincérité du combat anti-communiste.

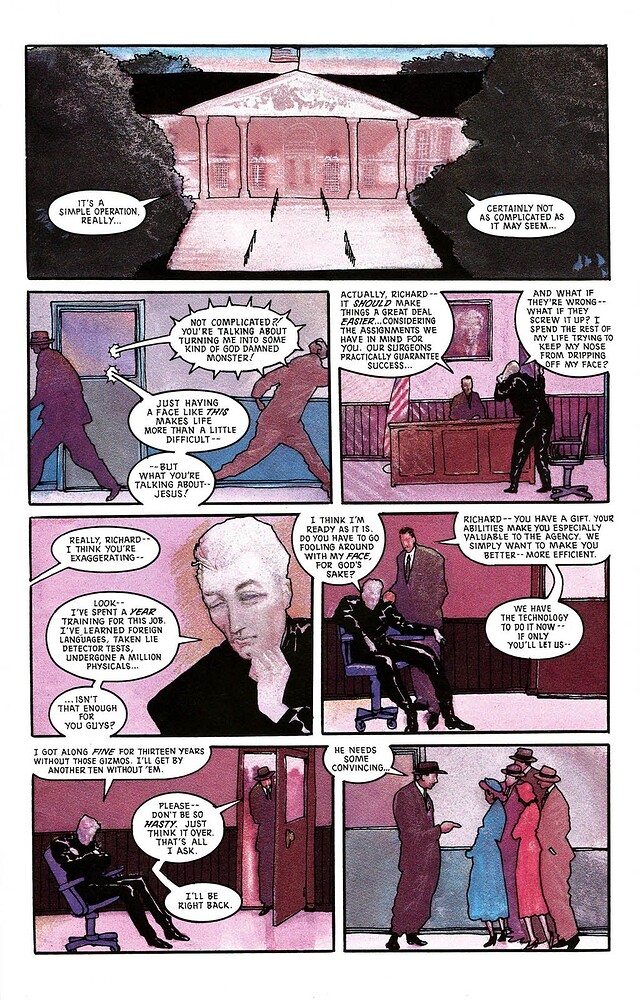

Quelques années plus tard, le gouvernement propose à Benson de subir une opération durant laquelle un appareil sera greffé sur son épine dorsale. L’engin, à l’aide de cartes perforées, lui permettra de prendre l’apparence, automatiquement, des cibles qu’il devra remplacer. C’est ainsi qu’il devient le bras armé de la politique étrangère américaine, faisant et défaisant les potentats locaux. Sauf que, au bout de quelques missions, il commence à gérer les échiquiers politiques à sa manière, ses pouvoirs lui permettant de disparaître si le besoin s’en fait sentir.

Attirant sinon les foudres du moins un intérêt soucieux de la part de l’administration, il continue néanmoins ses missions, jusqu’à ce qu’il découvre l’identité du chirurgien qui l’a opéré, et ne relie cette information à la mort de sa famille. Dans le deuxième épisode, il se lance donc dans une course vengeresse, découvrant que l’affaire n’est pas si simple.

Sorte de jasonbournisation d’un ancien personnage, ce récit de 1989 témoigne de l’air du temps, imprégné d’une certaine méfiance envers les élites teintée de complotisme, lui-même hérité de la décennie fric que furent les années 1980. Le monde politique est présenté comme un vaste échiquier où les idéaux sont au service du pognon, où l’enjeu tourne davantage autour de la préservation du capitalisme que de la défense de la liberté.

Graphiquement, Kyle Baker profite des possibilités techniques nouvelles développées par les éditeurs pour s’essayer à un style qui tranche avec le tout venant de l’époque. Il dessine les personnages dans une approche presque pastel, surlignant les silhouettes avec un trait noir sans relief (ce qui n’est pas sans évoquer le travail de Miller sur Elektra Lives Again). Les couleurs, presque estompées, en particulier pour Richard Benson qui a la peau blanche, sont parfaitement en accord avec le principe selon lequel le héros peut changer de visage. Les personnages, et le héros au premier chef, semblent usés, érodés, au point que les traits qui les caractérisent en deviennent lisses, difficiles à distinguer.

La recherche formelle, qui le place dans la lignée d’un Sienkewicz ou d’un McKean, témoigne de la richesse esthétique de l’époque, de la volonté de DC d’explorer des formes possibles, de casser les codes. L’éditeur à l’époque osait prendre des risques, offrant à la bande dessinée américaine une maturité qui a réellement transformé le paysage éditorial.

Courte, efficace, dense, en partie grâce à l’usage d’un gaufrier assez souple qui permet de raconter beaucoup en peu de place, Justice, Inc. est une petite pépite un peu passée sous le radar. Faites comme moi : redécouvrez-la.

Jim