Au début des années 1990, le catalogue DC a atteint sa vitesse de croisière après le grand chambardement qu’a été Crisis on Infinite Earths. Et de jeunes responsables éditoriaux ravivent des concepts et des personnages un peu anciens afin d’étoffer l’offre.

L’éditeur avait racheté le catalogue de personnages de Quality Comics en 1956 (d’après les propos tenus par Bob Greenberger dans sa préface au TPB que je vais évoquer), mais n’avait pas fait grand-chose d’eux avant que Len Wein ne se souvienne de ces héros et les incorpore à une baston multidimensionnelle de la Ligue de Justice. Mais depuis la fusion des univers sous les coups de boutoir de Marv Wolfman et George Pérez, ces personnages survivaient, par principe, dans la continuité désormais commune.

L’avantage d’un personnage sorti de la naphtaline, c’est qu’il peut vieillir. Il peut même faire des enfants, détail souvent ignoré des maisons d’édition, qui bottent en touche dès qu’il s’agit de faire passer le héros à l’âge censément adulte de la paternité. C’est le cas avec The Ray, dont nous allons suivre les aventures du fils, à l’occasion d’une mini-série en six parties de 1992, compilée dans un TPB de 1994 (honneur rare à l’époque) sous une nouvelle couverture et un nouveau titre : In a Blaze of Power.

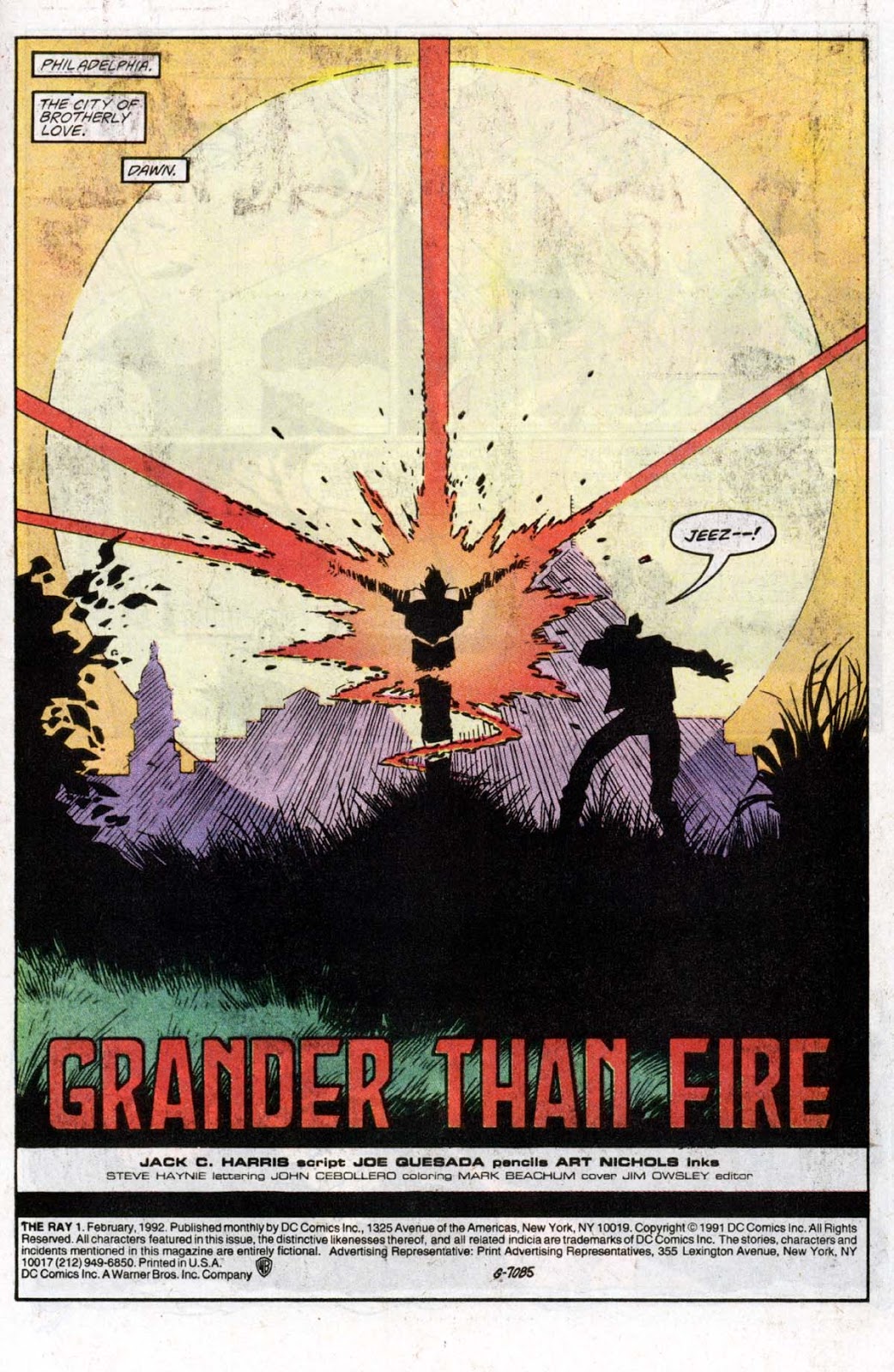

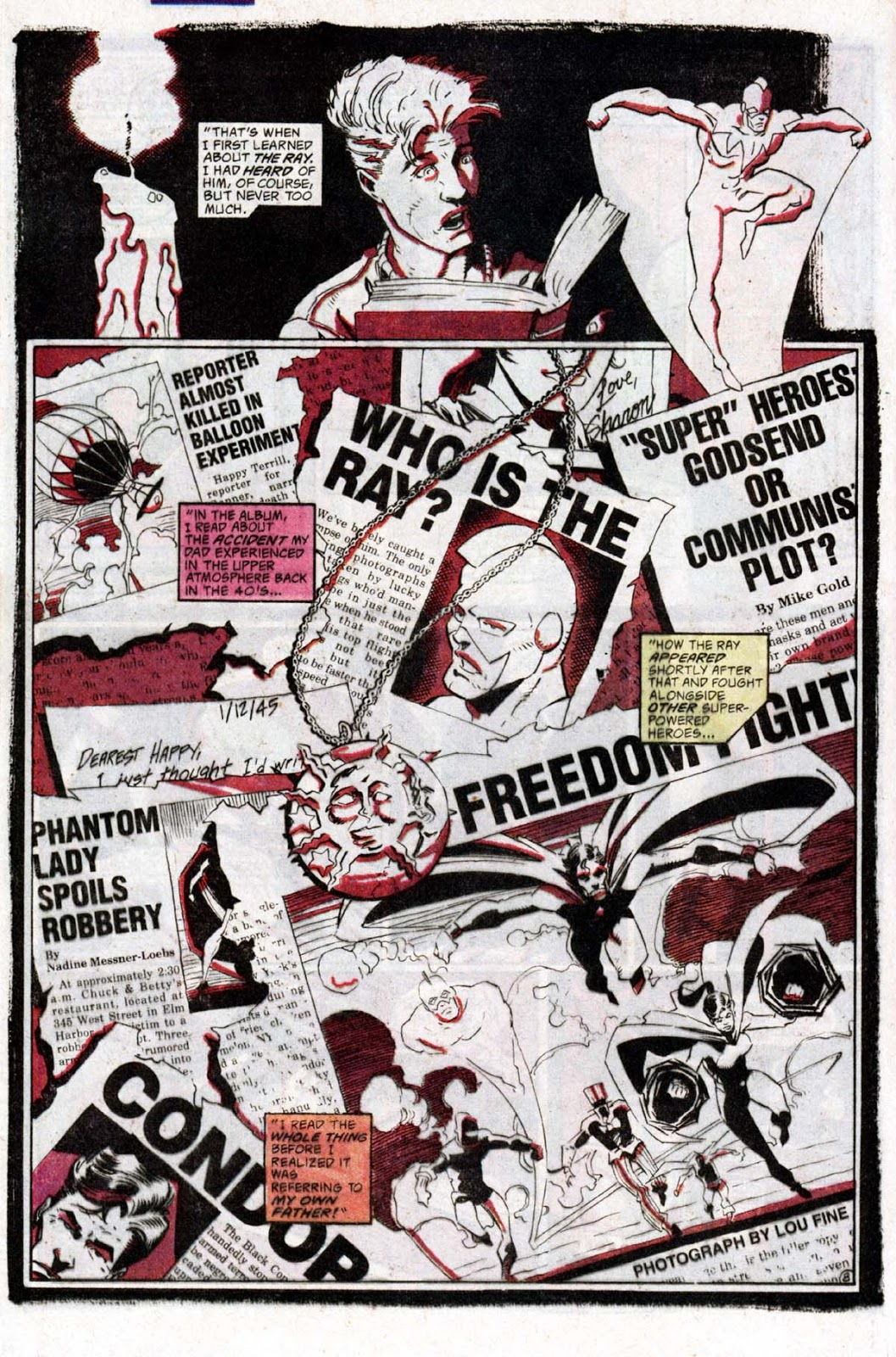

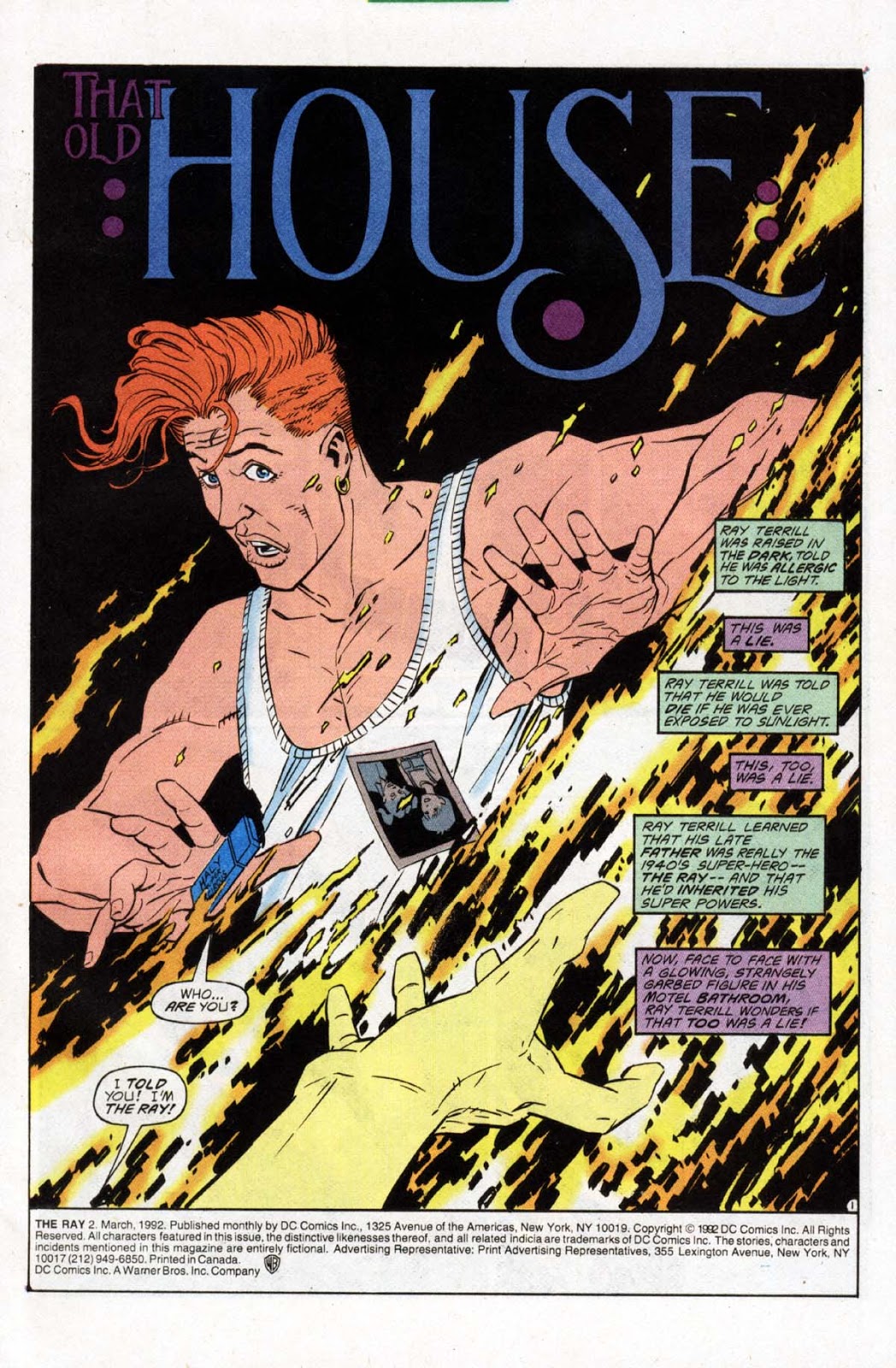

L’histoire commence de manière ingénieuse : dès la première page, Ray Terrill, que tout le monde a surnommé « Night Boy » dans son enfance, découvre qu’il dispose de pouvoirs liés à la lumière. Le premier épisode est constitué en partie de flash-backs, traités avec astuce en bichromie par Joe Cebollero, et permettant de resituer le parcours du jeune homme. Ce dernier, qui comprend qu’il n’est pas « allergique à la lumière », tente de renouer avec Jennifer, son amie d’enfance, qu’il sauve d’une prise d’otage grâce à ses pouvoirs naissants.

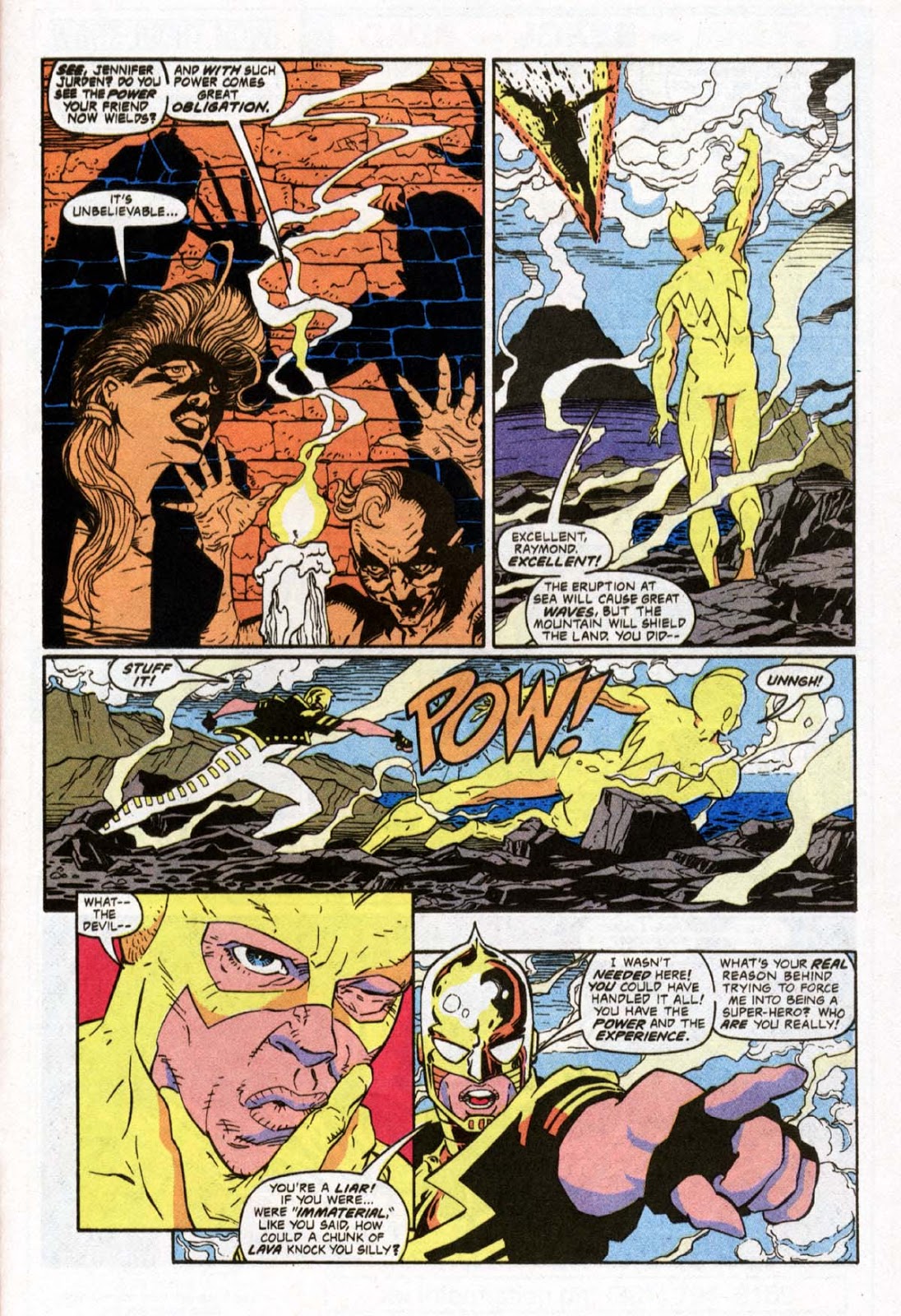

Mais au fil des épisodes, Ray, qui comprend que le père qu’il a perdu il y a quelque temps était en fait un héros des décennies passées, va découvrir qu’un complot s’est ourdi afin de le faire renouer avec ses pouvoirs. C’est là que le récit gagne en confusion, puisqu’on se demande pourquoi des gens se sont donné tant de mal pour protéger l’enfant de la lumière alors qu’il aurait été plus simple de l’initier dans l’enfance. De même, le but de ceux qui veulent lui faire emprunter le chemin escarpé de l’héroïsme n’est pas très clair, et la grosse menace n’est annoncée que vers la fin, dans un flou artistique visiblement volontaire mais qui aurait bien profité d’un peu de limpidité.

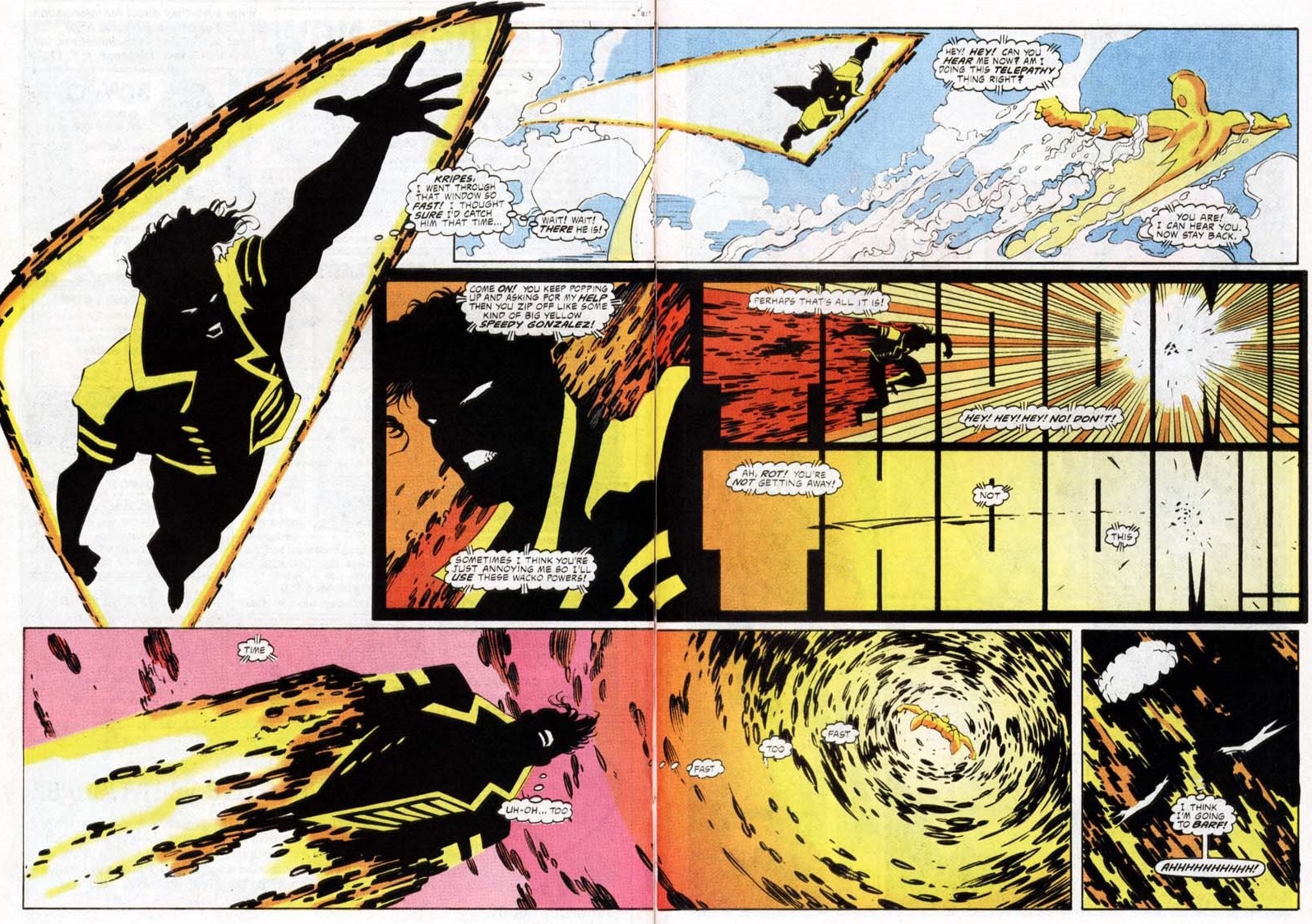

La mini-série a les qualités de ses défauts. Ou inversement. Construite sous la forme d’un récit d’apprentissage, elle confronte le jeune Ray à Happy Terrill, son vrai père, le vrai prédécesseur (celui qui l’a élevé n’était que son oncle). Au fil des épisodes, plusieurs versions des origines des deux héros sont proposées, certaines plus farfelues que d’autres. C’est assez drôle, avec un caractère de commentaire, mais au final ça rajoute des couches de fumée sur une situation déjà peu claire, et c’est rapidement évacué, signe d’une certaine inutilité. La vertu comique est mieux gérée dans la quête sempiternelle de pantalon, Ray brûlant ses vêtements quand il utilise ses pouvoirs pour les premières fois.

De même, certaines péripéties sont amenées un peu tardivement, comme par exemple l’irruption du Doctor Polaris, qui aurait bénéficié de sub-plots. D’autres manquent d’explication, à l’exemple de la présence de Caldwell. Le récit, écrit par Jack C. Harris, scénariste et responsable éditorial ayant officié depuis les années 1970, est supervisé par James Owsley, autre nom du scénariste Christopher Priest, et l’on reconnaît ici la volonté que ce dernier pratique souvent de ne pas tout révéler à ses lecteurs. Mais dans le cas qui nous occupe, cela joue peut-être en défaveur du récit, dont les enjeux ne sont pas posés clairement.

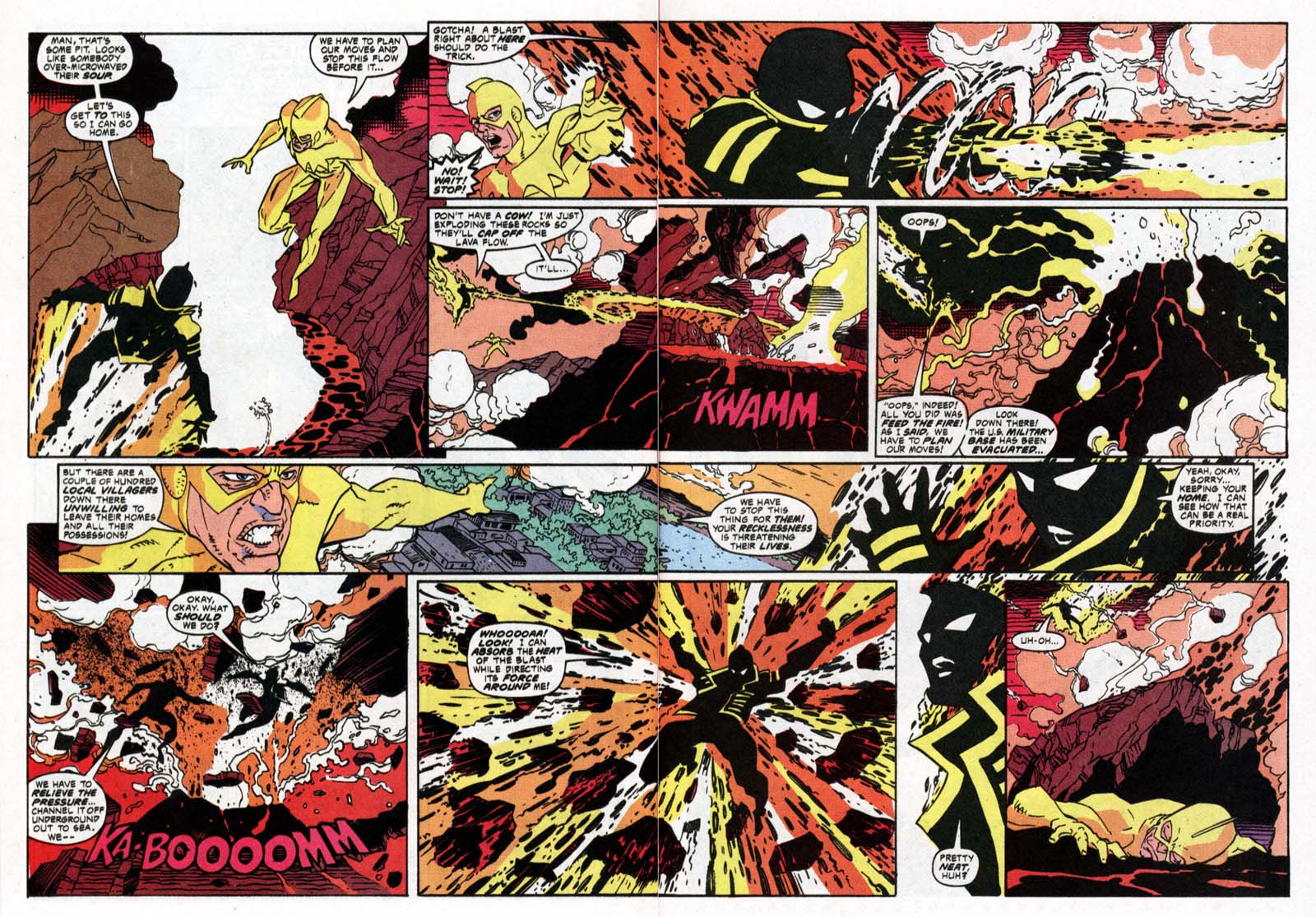

Malgré tout, cette mini-série, si elle part dans tous les sens (lançant de nombreuses idées et incitant à suivre les aventures du personnage dans la série régulière qui suivra, réalisée par Christopher Priest et Howard Porter), demeure une agréable lecture, en partie grâce à des scènes spectaculaires, à l’exemple du volcan en éruption aux Philippines.

Graphiquement, les épisodes, illustrés par Joe Quesada (avec l’assistance d’Art Nichols, qui encre et assure une partie des crayonnés sur certains épisodes), sont plutôt agréables à regarder. Le futur rédacteur en chef de Marvel est à l’époque fortement influencé par Mike Mignola (période Phantom Stranger ou Cosmic Odyssey), auquel il emprunte les aplats noirs et les lèvres gonflées. On reconnaît aussi des emprunts à Marc Silvestri (période X-Men) et sans doute aussi à un Erik Larsen première manière. Autant dire que ce cocktail est plutôt de bon aloi, les planches étant très lisibles et affichant un style marqué (à défaut d’être original) et en prise avec son temps.

L’ambiance, surtout dans les premiers épisodes, n’est pas sans rappeler une certaine tonalité marvélienne, avec ce grand adolescent réticent à l’idée de jouer les héros, dépassé par les événements et maladroit dans ses actions, pourtant guidées par son grand cœur. La relance du personnage (de deux personnages, puisque le premier Ray est également remis en selle) est pleine d’énergie et de bonne volonté, et participe à la nécessaire exploration d’un catalogue de licences que DC, à l’époque, veut faire fructifier.

Jim