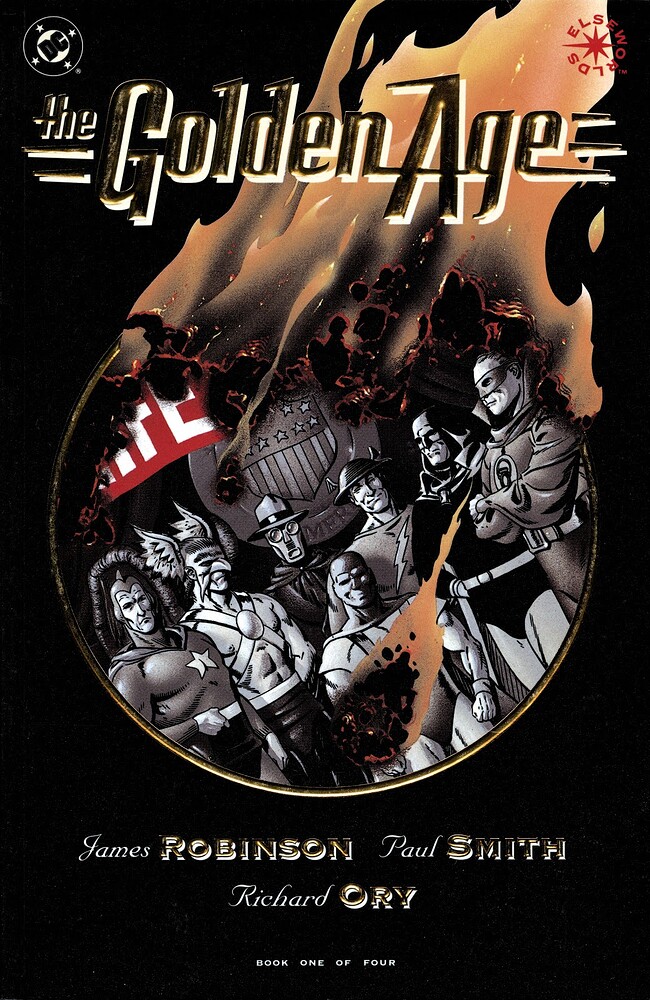

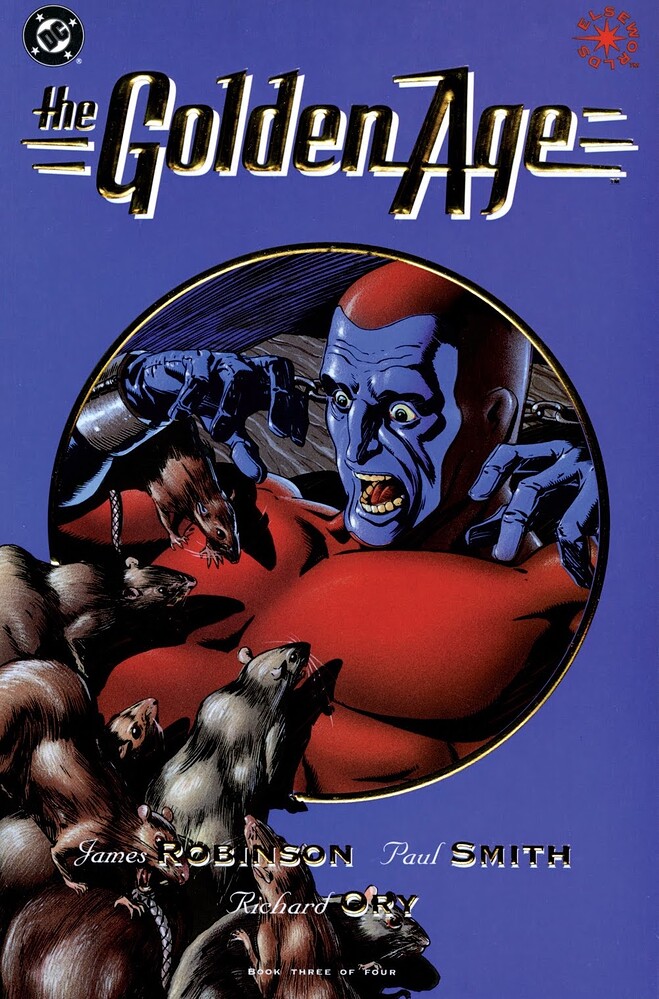

J’ai relu récemment Golden Age, la formidable mini-série de James Robinson et Paul Smith, qu’Urban propose en fin d’année dans sa non moins excellente collection « DC Confidential » (que j’appelle « Urban Spécial Origines », dans mon for intérieur, mais ne le répétez pas…).

La série a déjà été évoquée dans une autre discussion, suivez les liens si vous voulez.

J’en avais gardé un excellent souvenir, mais c’est encore plus savoureux que dans mon souvenir.

Déjà, l’aspect graphique est de premier ordre. Paul Smith est en pleine forme. Il s’encre lui-même, ce qui apporte un peu de rondeur mais aussi de sécheresse à son trait, c’est plus doux, moins lumineux qu’avec Wiacek, mais d’une élégance incroyable. Il en a profité pour convoquer l’influence d’un auteur dont il est grand admirateur, Alex Raymond. Ça se sent notamment dans la représentation d’Alan Scott, et la scène de bagarre contre Sportsmaster pourrait être tirée de Rip Kirby.

Aux couleurs, on retrouve Richard Ory, protégé de Chaykin, qui a bossé sur certaines séries de ce dernier, et qui donne beaucoup de matière et de grain, travaillant à la peinture. Toute proportion gardée, notamment parce qu’ils n’officient pas dans les mêmes palettes, il y a quelque chose de Lynn Varley dans son travail, parfait complément au trait de Smith.

Le dernier artisan de cette réussite visuelle est John Costanza (le lettreur de Ronin, de Dark Knight, des Swamp Thing de Moore et de plein d’autres choses : si c’est bien, il y a cinquante pour cent de chances que ce soit lui), le lettreur, qui parvient à donner une identité visuelle à toutes les voix off qui rythment le récit, puisque Robinson donne accès aux pensées des principaux protagonistes afin d’obtenir une narration chorale du meilleur effet.

L’histoire commence à l’immédiat après-guerre. Comme beaucoup, les justiciers costumés sont démobilisés. Certains tentent de refaire leur vie dans les médias, dans l’écriture, d’autres s’adonnent à la science, certains vivent très mal soit les souvenirs de la guerre soit le retour de la paix… Et l’un d’eux se lance dans la politique. Oh, ce n’est pas le plus connu : l’Américommando, aussi connu sous le nom de Mister America, est pourtant le seul que la population apprécie encore, les autres héros étant assimilés aux années de privation et de deuil.

Le récit suit différents destins en parallèle. En effet, l’une des belles astuces consiste à ne rassembler l’équipe que sur le tard. En attendant, sur deux épisodes et demi (ce sont des prestige format, d’une quarantaine de pages chacun), nous suivons les déboires et les souffrances de ces anciennes gloires, qui se heurtent à la solitude, à la dépression, au bloquage de l’écrivain, à la ruine financière, à la drogue… Seul Tex Thompson, l’ancien héros devenu politicien, semble maîtriser son destin. Il assemble autour de lui quelques justiciers désabusés à qui il offre une perspective d’avenir. Pour le lecteur, le projet du personnage semble louche, mais Robinson fait preuve de ruse en pointant du doigt les indices exposés puis en leur donnant une explication différente, ou en les faisant passer pour normaux. Certains personnages se méfient de Thompson, mais ils sont dans un tel état de délabrement psychologique qu’on (les autres protagonistes et les lecteurs aussi) ne leur accorde guère de crédit.

L’un des plus esquintés est Paul Kirk, alias Manhunter, qui est revenu de la guerre avec des trous de mémoire gros comme des cratères lunaires. Il est hanté par des rêves récurrents représentant la mise à mort de l’aigle américain, mais visiblement, son cerveau est détérioré, rien de plus. Un traumatisé du conflit devenu une épave. Mais l’ancien Fatman (sidekick malheureux de Mister America) le reconnaît, et se demande pourquoi des tueurs déploieraient tant de moyens pour abattre un simple clochard.

C’est à partir de ce moment que Robinson commence à assembler ses pièces. Il décrit un vaste complot, contre l’Amérique, contre le monde, et la vérité arrive dans le troisième épisode, dévoilée par petits bouts, chaque petit groupe de personnages levant une partie du voile (le lecteur composant l’ensemble du tableau en tournant les pages).

Je ne vous dirais pas de quoi il retourne précisément, les anglophobes pouvant, dans quelques mois, découvrir ce monument du genre super-héros, quelque vingt-sept ans sa publication américaine. Disons simplement que si le quatrième chapitre est une vaste baston épique, c’est aussi là que les personnages se reconstruisent et que l’ampleur du complot est pleinement dévoilée. Un quatrième chapitre qui réserve son lot de surprise.

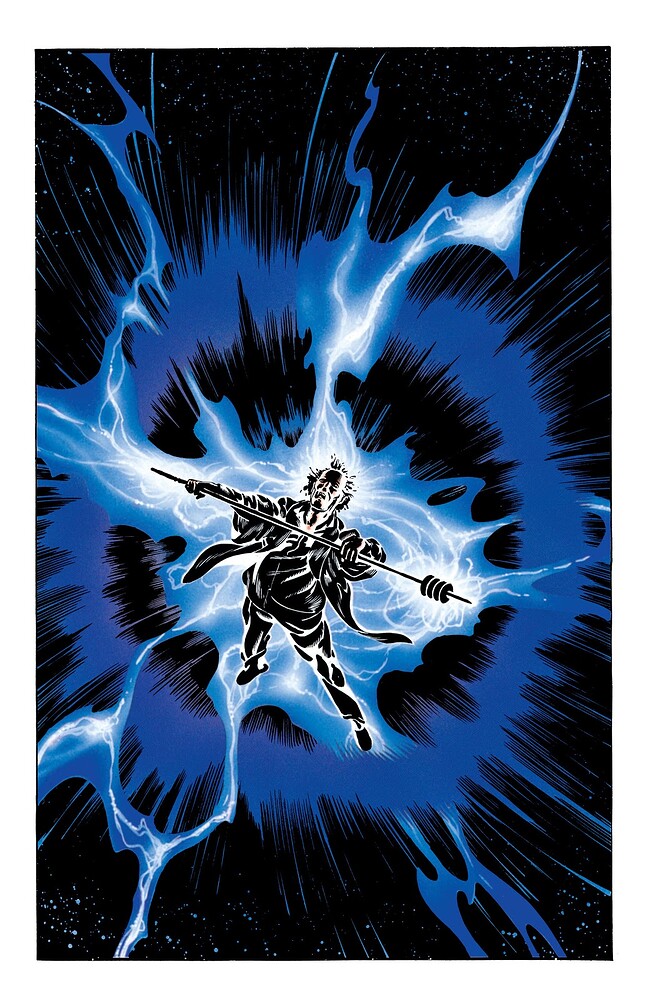

Vous l’aurez compris, Golden Age est une métaphore : de la société américaine de l’après-guerre, hantée par ses fantômes et sa paranoïa, mais aussi de l’histoire du genre lui-même, les héros mis en scène subissant le sort (de rejet) imposé à leur contrepartie de papier dans notre univers. Robinson couvre le spectre des fantasmes et des désirs inavoués des justiciers costumés, décrivant les addictions, les doutes, l’estime de soi brisée… Il émaille son récit de portraits assez saisissants : j’ai évoqué Paul Kirk et ses amnésies, mais il faudrait citer Starman et ses tendances suicidaires, Hourman et son addiction à la pilule Miraclo… ou encore l’étourdissant portrait d’Alan Scott, qui se sent tout puissant avec sa bague de Green Lantern, mais qui n’ose plus se servir de son incommensurable pouvoir depuis qu’il s’est rendu compte qu’il n’a pas été en mesure d’empêcher l’horreur atomique qui a mis fin au conflit contre le Japon.

Paul Smith, qui livre ici le sommet de sa carrière, laisse des images saisissantes et inoubliables. John Costanza donne une police à chaque fil de pensée, la voix de ces héros brisées trouvant une expression typographique. Il va jusqu’à conférer une astuce visuelle aux pensées de Paul Kirk qui est d’une très grande subtilité, d’autant qu’on ne le voit pas tout de suite.

Les niveaux de lecture de Golden Age sont innombrables, les sujets qu’il aborde, les thèmes que manipule Robinson donnent de multiples facettes au récit, qui est complexe mais surtout d’une grande richesse. Jusqu’au rapport à la continuité, qui démontre que cette réécriture des personnages des années 1940 tient également compte de leur passé : loin d’une trahison, c’est quasiment un hymne à un imaginaire. À un Âge d’Or.

Jim