En tant que lecteur français de comics ayant découvert le monde des super-héros au début des années 1980, j’ai longtemps conservé la sensation que le catalogue DC restait immobile, accumulant les petites histoires inventives mais sans conséquences, le statu quo dominant l’ensemble des séries. En gros, ça ne bougeait pas. J’ai assez vite eu conscience qu’il y avait des périodes de rupture, à l’exemple des Green Lantern / Green Arrow de Denny O’Neil et Neal Adams (mais pour cet exemple, c’est trompeur : les fanzines spécialisés genre Scarce et les encyclopédies de la bande dessinée s’accordaient pour y voir un truc à part et avaient « préparé le terrain » mental chez moi, cet effet de loupe ne donnant pas une vision très objective du paysage éditorial), des New Teen Titans de Marv Wolfman et George Pérez (que je suivais dans leur revue dédié chez Arédit) ou des Detective Comics de Steve Englehart et Marshall Rogers, que j’ai sans doute identifiés un peu plus tard, mais dans l’ensemble, j’évoluais dans la conviction que les séries « où ça bouge » étaient des exceptions. Cette perception est liée, selon moi, à deux phénomènes distincts. D’une part, les deux héros phares que sont Batman et Superman disposaient effectivement d’un statu quo assez pesant, remis en cause à diverses périodes mais pour à chaque fois façonner une formule type qui pouvait tenir des années (Clark Kent devient journaliste télé et reste à l’antenne bien longtemps, par exemple), et qui permet d’enchaîner des péripéties sans conséquences pendant des mois. D’autre part, les séries ont été adaptées dans un environnement éditorial peu propice à la fidélisation et à la lecture suivie. Concernant Batman, la période Conway, qui établit une continuité forte et des sagas à rallonge étalées sur les deux titres, les épisodes ont été adaptés dans le désordre et de manière parcellaire, ce qui ne permet pas de savourer l’évolution au long cours. Des personnages comme Flash, par exemple, ont évolué dans divers supports (quand des pans entiers ont été passés sous silence), et le lecteur pouvait facilement passer d’une période à l’autre et louper des épisodes. C’est pour cela que l’édition du recueil Flash: The Death of Iris West m’a intéressé.

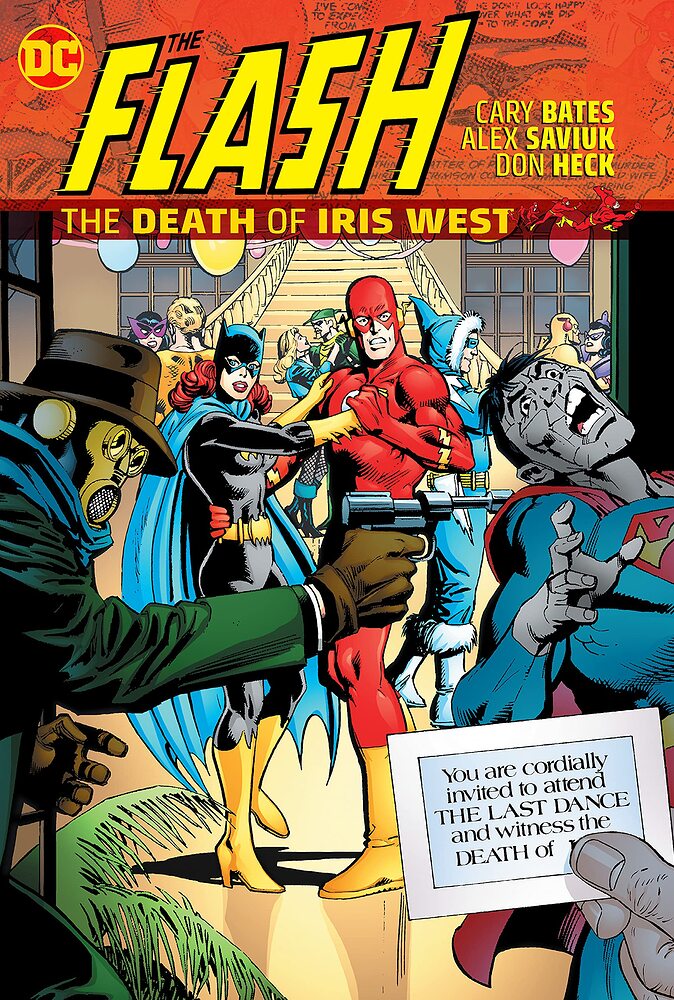

Dans la mythologie du Bolide Écarlate, la mort de son épouse tient une place importante. Souvent cité, cet événement semble fondateur. Il aura des ramifications dans différents aspects de la série, jusque dans la « mort » de Barry Allen lors des événements de Crisis on Infinite Earths. Et pourtant, si l’on en croit le site ComicsVF, les épisodes directement liés à la mort sont encore inédits et seuls les derniers chapitres de la saga ont été traduits. Autant dire qu’il me manque des morceaux (et je ne suis pas sûr d’avoir les épisodes publiés dans le bon ordre, au fil de mes achats chez les bouquinistes). Donc je me suis précipité sur la lecture dès que le recueil est arrivé.

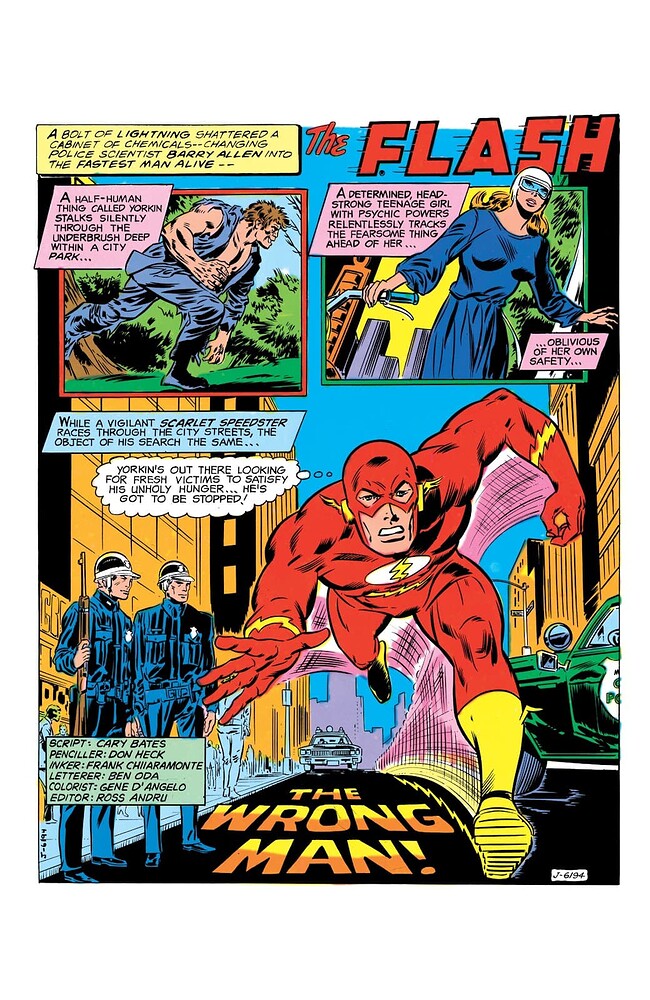

L’action commence dans Flash #270, en 1979. Cary Bates, le scénariste, qui officie depuis quelque temps sur la série, lance en même temps plusieurs fils d’intrigue : le récit central concerne une figure clownesque qui attaque la ville et agresse différents notables, postulat auquel il faut rajouter l’arrivée d’une mystérieuse femme rousse passionnée par Flash, un trafic de drogue dans les locaux du commissariat où officie Barry Allen et une expérience visant à réhabiliter un détenu dangereux dans la société. Bates se montre généreux et l’ensemble va très vite, d’autant que les épisodes ne font que dix-sept ou dix-huit planches.

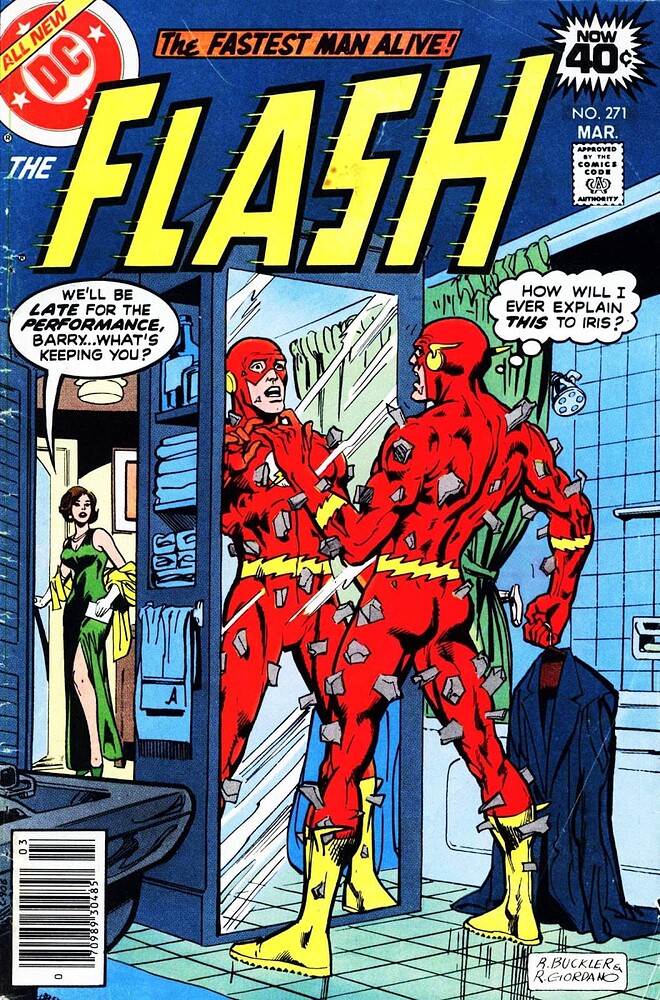

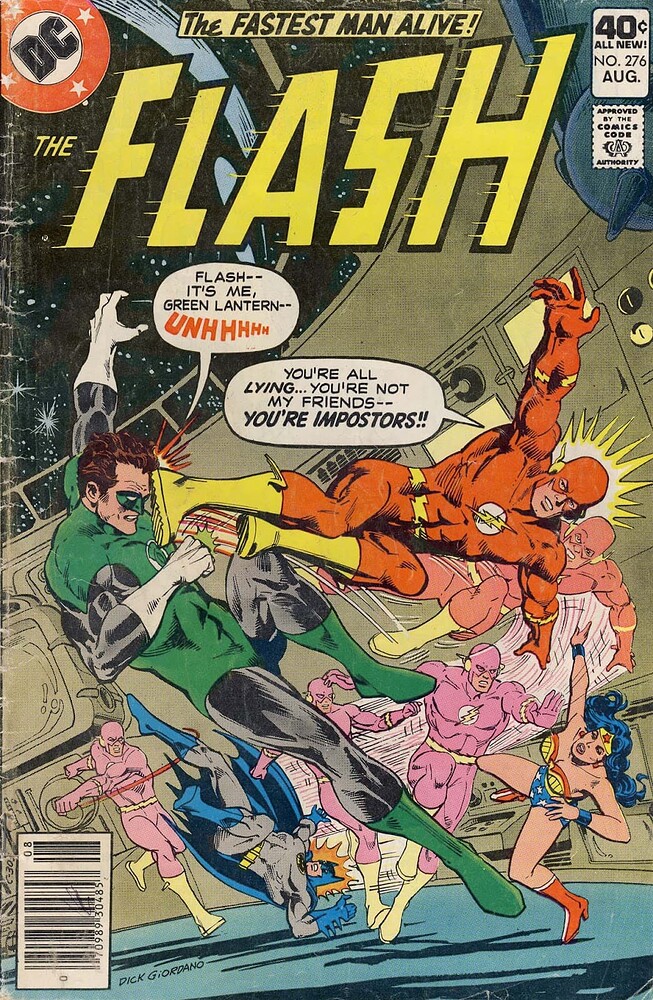

L’affaire du Clown durera trois épisodes, récit de vengeance plutôt bien mené qui propose son lot de péripéties saugrenues mais amusantes et d’images spectaculaires (signalons les couvertures, très narratives et toujours intrigantes, signées Ross Andru, qui officie excellemment en tant que responsable éditorial, José-Luis Garcia Lopez ou Dick Giordano, excusez du peu.

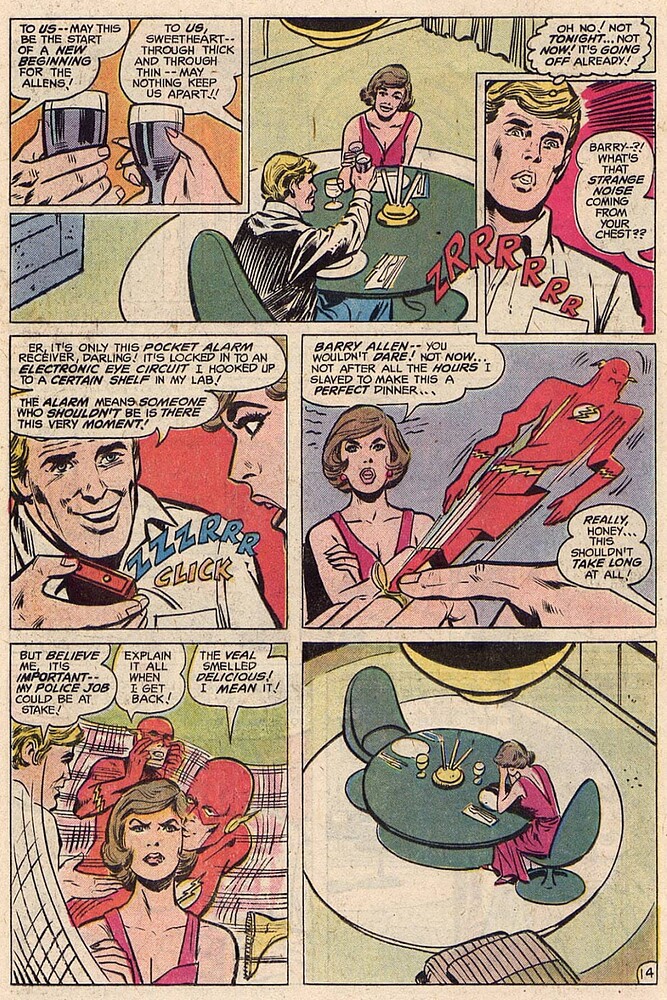

Faisant avancer son récit (Barry découvre le trafic de drogue, l’expérience carcérale prend des allures inquiétantes…), Bates rajoute une

dimension à la série : la crise conjugale entre Barry, de plus en plus investi dans ses deux carrières, et Iris, qui se sent délaissée (nous sommes à l’époque où elle a déjà éventé le secret de son époux). Le traitement de cette intrigue est classique et un peu suranné (Iris pleure, boude, se lamente des petits plats qu’elle a mitonnés pendant des heures, change de coiffure pour attirer l’attention de son homme…), mais en filigrane (car rappelons qu’on est en 1979-1980), les épisodes traitent de sujets rarement évoqués dans les comics de l’époque, et notamment l’usure conjugale ou le projet de faire un enfant. Derrière le classicisme de la narration pointe une forme de modernité qui place résolument la série dans son époque.

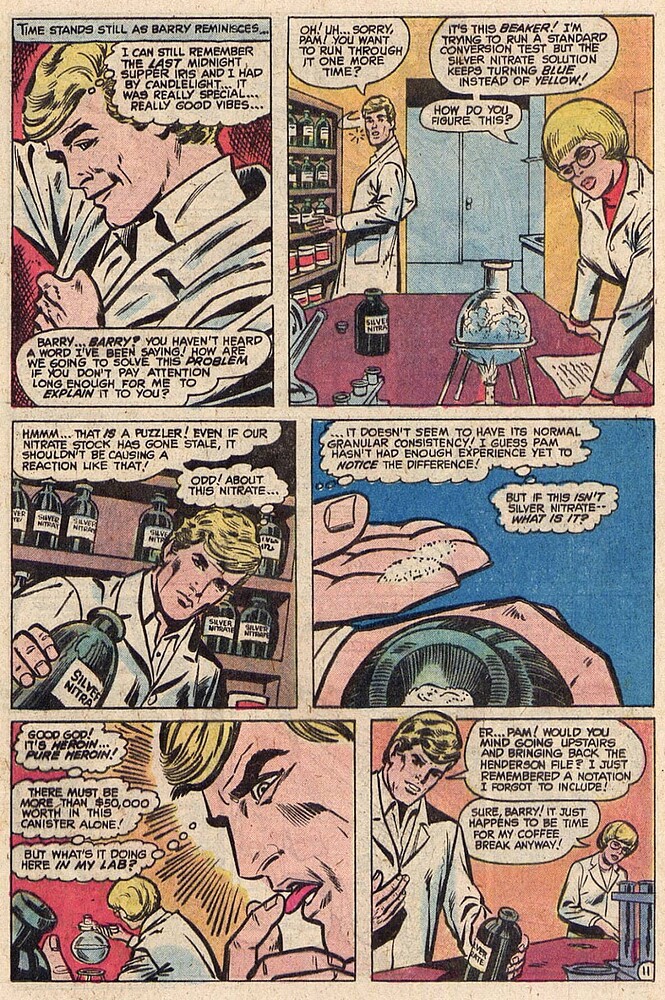

À ce titre, le thème de la drogue, qui couvre ces épisodes (du 270 au 284) prend diverses formes. Barry découvre le trafic en cours au commissariat (signalons que Bates ne ménage pas ses efforts pour mettre en scène l’aspect « police scientifique » du personnage, qui analyse mais également enquête, n’hésitant pas à faire le coup de poing si nécessaire), mais il est également, à son insu, drogué, piège tendu par ses ennemis dont l’identité sera révélée au fil de la saga. On est bien dans une période où le Comics Code s’est adouci et où les scénaristes, même sur des séries consensuelles voire conservatrices, s’aventurent sur des territoires encore peu cartographiés par les comics.

Il y a d’ailleurs dans ces épisodes de Bates une petite dimension métatextuelle, autre signe de la timide mais présente modernité qui caractérise la saga. Mélanie, la jeune rousse aperçue précédemment, s’avère une admiratrice de Flash, énamourée d’un béguin adolescent, mais disposant de pouvoirs psychiques qui lui permettent de contrôler Barry, au point qu’il en vient à lui révéler son identité. Mais quand elle découvre le vrai visage de son idole, ses illusions s’écroulent, allégeant la menace qu’elle représente : elle est déçue par le caractère « ordinaire » de Barry, qui tranche avec l’aspect « extraordinaire » de son alter ego costumé.

C’est dans ce Flash #275 que les doutes d’Iris culminent, que le couple se rabiboche et songe à fonder une famille, que les deux se rendent à un bal costumé dont le thème est les super-héros et super-vilains… et qu’Iris trouve la mort. Généreux, le scénariste, intense et rapide, la narration. Et tout ça en dix-sept pages : prends ça dans les dents, Bendis !

Le coupable désigné est Clive Yorkin, le détenu rendu fou par l’expérience carcérale dont il a été le cobaye, que Flash a déjà affronté (avec difficultés) et qui développe petit à petit de dangereuses capacités. Avant de consacrer son récit à la course-poursuite qui s’engage entre le héros et l’assassin supposé de son épouse, Bates consacre deux épisodes au désarroi de son personnage, qui nage en plein déni à l’hôpital et qui affronte ses alliés de la Justice League car ceux-ci refusent de l’aider à changer le cours du temps. Le comportement de Barry est expliqué par la mauvaise influence de la drogue qui lui a été administrée lors du bal masqué, mais Bates saisit l’occasion aussi de montrer un héros en pleine chute, en pleine traversée du désert. Mélangeant le thème des effets stupéfiants néfastes à celui de la dépression nerveuse, il pose cette saga parmi les récits précurseurs, au même titre qu’un « Demon in the Bottle » pour Iron Man. Et jongle du même coup avec les interdits du Comics Code.

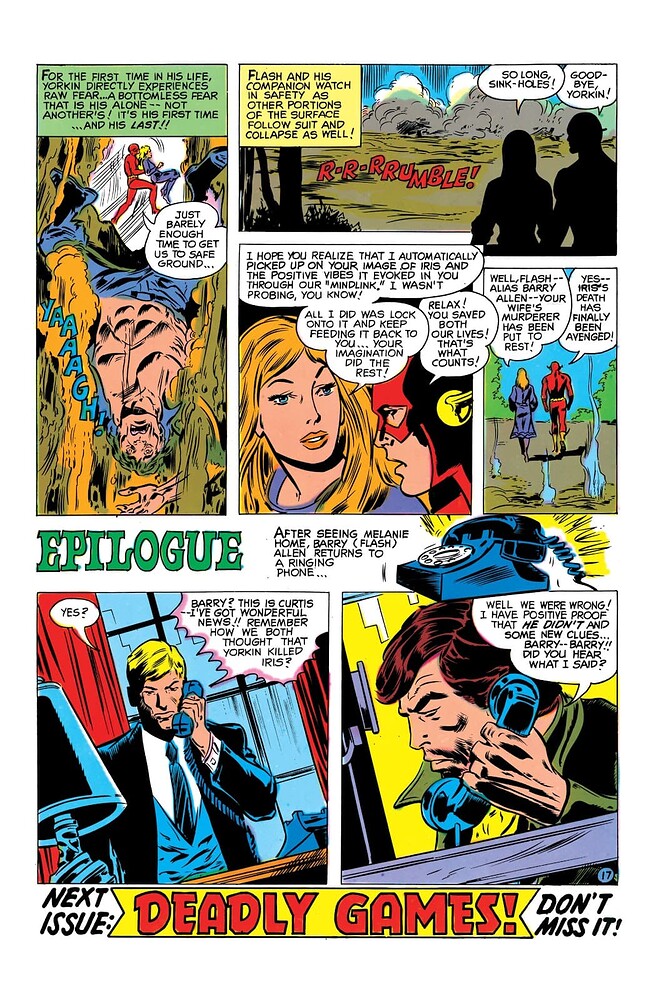

Toujours sous la houlette de Ross Andru, dont on ne dira jamais assez l’énergie et le flair qui caractérisent son travail d’editor (sur cette série et ailleurs), Bates déroule ses fils d’intrigue. Melanie, la jeune femme perturbée, est devenue une alliée dont les pouvoirs permettent à Flash d’identifier celui qui lui a inoculé le poison. Barry, associé à un enquêteur également inventé par Bates, remonte la filière. De fil en aiguille, il parvient à trouver Yorkin pour une confrontation finale.

Dans Flash #280, le vétéran Don Heck, dont j’apprécie beaucoup le style académique et qui fait partie de ces rares dessinateurs à l’ancienne qui sont parvenus à s’adapter aux codes des héros en collants, remplace Alex Saviuk, excellent faiseur au style cependant un peu terne.

C’est aussi dans cet épisode que Frank Curtis apprend à Barry que de nouveaux indices innocentent Yorkin. Rebelote, rebondissement !

Dès l’épisode suivant, Flash est confronté à un adversaire qu’il n’avait pas vu depuis longtemps, le Professor Zoom, alias le Reverse-Flash, qui le vainc à l’occasion d’un premier affrontement, et profite de l’occasion pour lui laisser entendre que, au 25e siècle, l’identité de l’assassin est bien connue. Au fil des épisodes, Bates boucle ses intrigues : le rôle du chef Paulson est précisé, le trafic est démantelé, les pièges tendus par Zoom évités.

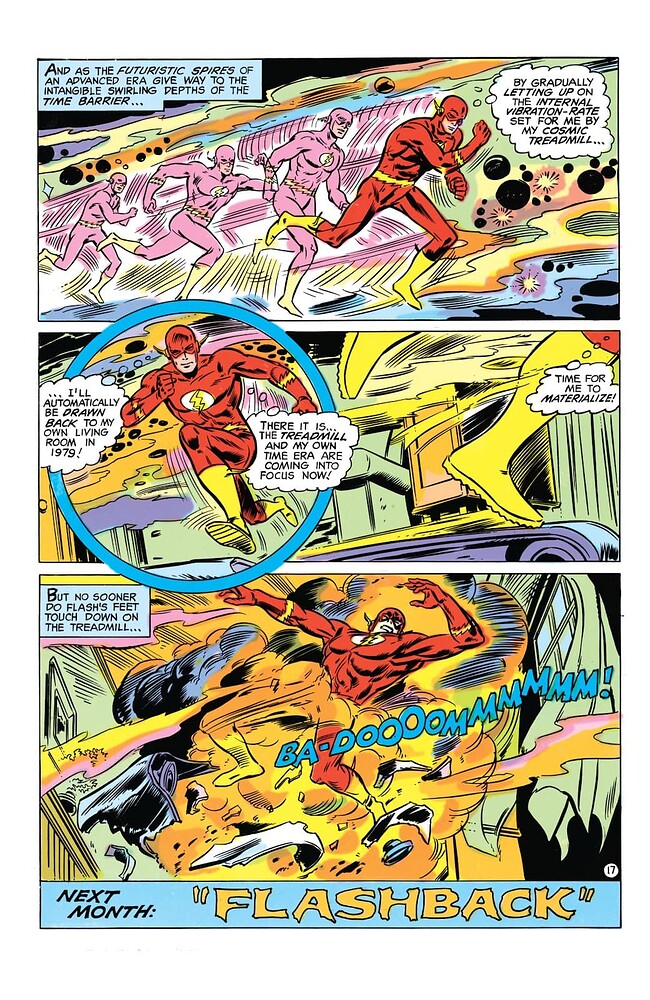

D’une manière assez habile (Zoom enregistre ses mémoires, qui prennent la forme d’une confession), Bates nous dévoile que le Reverse Flash est le véritable assassin. Il pousse plus loin le mimétisme, la gémellité entre le vilain et le héros, donnant une dimension psychologique à un personnage qui, bien souvent, ne dépassait pas le stade du reflet négatif du justicier. Le duel des deux Bolides se poursuit dans un vaisseau temporel en route vers le Big Bang, Flash parvenant à s’échapper et à abandonner son ennemi à son sort.

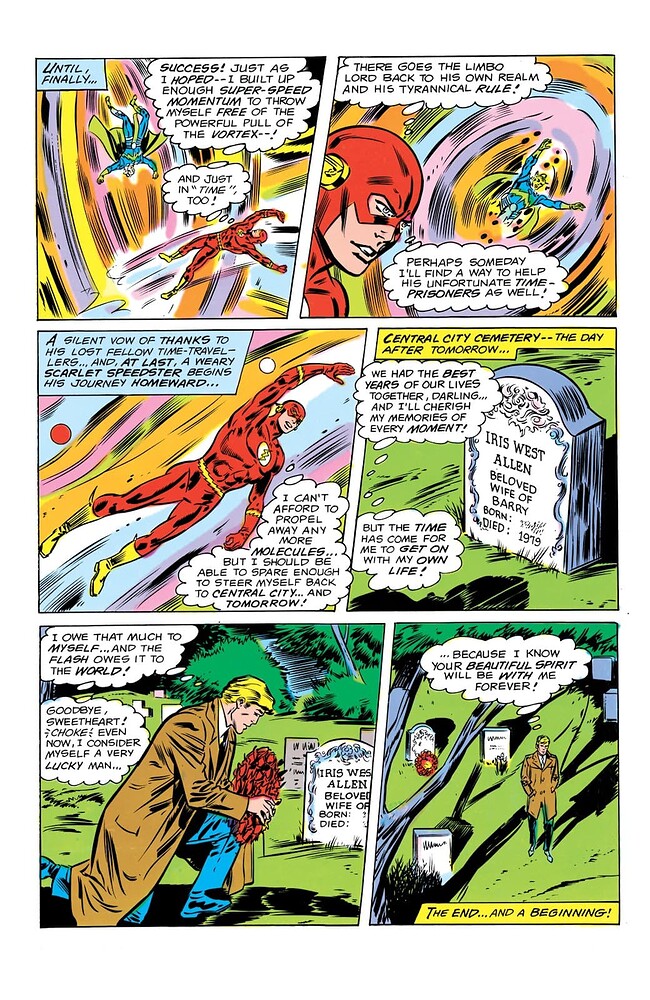

Flash #284 raconte le parcours du héros qui doit revenir à son époque, échouant un temps dans le royaume du Lord of Limbo à l’occasion d’un dernier chapitre très batesien : une idée tordue et une résolution capillotractée. Mais là où il excelle, c’est dans la manière de faire miroiter au lecteur la possibilité que Flash pourrait sauver son épouse en annulant les événements. On y croit jusqu’au bout, mais en fait, Barry échoue, et se retrouve face à la tombe d’Iris et à l’obligation de continuer sans elle.

Alors certes, le sort d’Iris sera précisé par la suite, par Bates lui-même qui donnera à cette saga une conclusion plus souriante (mais également plus capillotractée). Il n’empêche que le scénariste a laissé ici un sacré morceau de bravoure, signant une saga trépidante et passionnante (la pagination y est pour beaucoup) et posant les bases de plein d’éléments importants pour l’histoire du personnage. Entre les lignes, cette « mort d’Iris West » contribue, à sa hauteur, à la modernisation des comic books, qui s’orientent vers des sujets plus graves et une caractérisation moins idyllique.

Jim