Pourquoi ça ne m’étonne pas, espèce de grognon !!!

Jim

Pourquoi ça ne m’étonne pas, espèce de grognon !!!

Jim

Tradition qu’on peut faire remonter à Lady Pamela Hawley ou à Janice Cord, d’ailleurs…

Jim

Je me suis fait un petit plaisir solitaire et un peu pervers…j’ai pris la « couverture en dur » de la saga « Hush » fêtant son vingtième anniversaire!

Cet exemplaire doit peut-être mon dixième de la saga VO/VF confondu.

Je passe très rapidement sur ce run dont on ressent encore l’aura de nos jours. Je passe très rapidement que malgré ses défauts (avoués de Jeph Loeb, j’y arrive), « Hush » reste une saga aussi dense qu’accessible. Ca rappelle la grande époque Semic aussi.

Je voulais plus me pencher sur les bonus. On y retrouve une interview des deux créateurs, quelques anecdotes, quelques regrets de Jeph Loeb (sur le personnage d’Harold par exemple, venant comme un cheveu sur la soupe, qui flingue un peu beaucoup la conclusion), etc… Il annonce aussi qu’il aurait aimé plus de pages pour le dernier numéros, etc…

Jim Lee fait du Jim Lee et se demande si ce n’est pas son meilleur travail. Pour moi, c’est sûr bien évidemment mais surtout l’un des plus créatifs.

En fin de bouquin, vous trouvez les bonus graphiques et une petite histoire qui peut servir d’épilogue. Bruce plonge dans le fleuve de Gotham, retrouve une vieille carcasse de bateau où Thomas Eliott a extrait ses deux balles reçues par Harvey Dent. Remontant vers la terre ferme, Hush est accueilli par le Joker et Harley… Je ne sais pas si ça fait vraiment le pont avec le super run de Liebermann de l’époque sur un titre parallèle.

Il y avait sûrement mieux à raconter, insérer quelques pages bonus ou de raconter un vrai épilogue (j’avais pensé à Jason Todd que l’on aurait pu croiser ou tout autre chose, etc…). Graphiquement, si la saga envoie du bois, que dire de la qualité graphique de cet épilogue. C’est très moche. Soit Jim Lee s’est « chié » dessus soit Scott Williams a dessiné directement les planches. La qualité graphique de ce bonus est presque scandaleuse et aurait mérité un bel encrage en raccord avec la saga mère.

Bref, voilà. Un peu déçu quand même.

Tu m’as rendu curieux, mais pour l’heure, cette version n’est pas encore sur readcomiconline.

Pas pour moi, parce que je tiens ses X-Men (et notamment le formidable #275) pour le sommet de sa carrière. Mais c’est vrai que la saga Hush marque un retour à une évidente qualité : les noirs et les modelés sont plus profonds, les hachures sont moins envahissantes, même l’aspect illustratif est modéré, on sent qu’il a envie de raconter une histoire.

Et puis, y a les flash-backs en aquarelle, c’est super joli.

Jim

J’ai aussi un attachement particulier à Hush.

Déjà c’est, comme pour beaucoup, l’incarnation de mes « premiers » Batman réguliers en VF et en kiosque, via Semic. J’avais une quinzaine d’années alors, et c’était tellement agréable de suivre Batman en VF, avec une « belle » saga.

Ensuite, graphiquement, c’est superbe, vraiment.

Enfin, même si ça a sûrement vieilli, en tout cas ça ne plaît plus forcément autant et / ou ça n’a plus cette valeur-là, mais… pendant longtemps, c’était quand même une porte d’entrée formidable pour les novices, en plus d’être une saga sympathique pour les autres. Et c’est quand même bien, ça.

J’ai trouvé un extrait.

C’est vrai que ça n’a pas l’air terrible. On dirait le niveau de Divine Right.

Jim

Ses productions récentes, notamment Immortal Men, n’étaient guère mieux.

Moi C est PWJ 17-19 et le 13 mais y en a d autres… mais bref c est PWJ

De toute façon, je préfère le Jim Lee des débuts au Jim Lee de la maturité. Ses premiers X-Men, que ce soit le 248 ou les 256 à 258, je les adore. Ses back-ups diverses aussi. Ses couvertures de l’époque. C’est plein d’imperfections (quoique, les X-Men !!!), mais d’une part on le voit progresser d’épisode en épisode, et d’autre part il essaie des choses, il explore les formes. C’est passionnant. Et beau.

(J’ai le même sentiment pour John Byrne : j’adore ses Iron Fist parce que c’est la série où il a appris, où il s’est formé. Et ses années 1978-1982 sont à mes yeux ses plus belles et plus riches.)

Jim

Tiens, je découvre cette couverture, aussi.

Dont j’aime bien l’idée, d’ailleurs.

Ce sont deux éditions différentes ? Ou bien d’un côté la jaquette et de l’autre la couverture ?

Jim

C’est deux éditions différentes. J’ai celle en mode puzzle.

Le papier n’est pas exceptionnel également.

Merci pour les précisions.

Jim

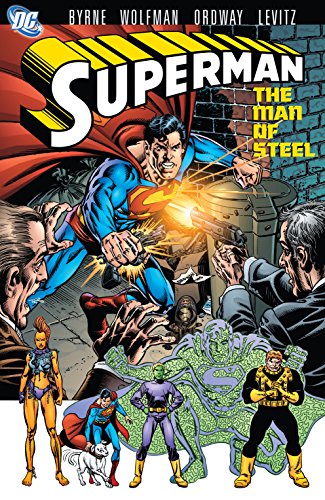

Je me suis récemment plongé dans le quatrième tome de l’édition softcover de Man of Steel, du début des années 2000, qui reprenait la période Byrne de Superman.

Le sommaire couvre la période durant laquelle le responsable éditorial Andrew Helfer travaille en tandem avec Michael Carlin, appelé à le remplacer. Carlin vient de Marvel (où il a supervisé le travail de Byrne sur Fantastic Four, par exemple, en plus d’avoir travaillé avec Gruenwald sur Captain America). Et on sent la transition.

Au-delà de la mini-série qui a permis de redéfinir le héros en 1986, les histoires que John Byrne réalise pour Action Comics et (la nouvelle série) Superman sont pour l’essentiel d’un seul tenant et, avouons-le, assez anecdotiques. Marv Wolfman, qui apporte son expérience mais également sa logorrhée, s’en sort un peu mieux sur Adventures of Superman (la première série Superman rebaptisée), notamment en creusant les relations entre Clark et le reste de la rédaction du Daily Planet, surtout Cat Grant) et en développant des intrigues sur plusieurs numéros.

Ce tome rassemble des chapitres sympas, certes (la première apparition de Rampage, par exemple), voire des récits en plusieurs parties (Superman et Lois en Amérique du Sud face aux vestiges d’une civilisation disparue), mais tout cela reste sans grande conséquence, laissant au lecteur la vague impression que, passé l’électro-choc que fut la mini-série Man of Steel, rien ne viendra profondément bousculer le rythme de la série. À l’exception du dessin de John Byrne, on pourrait croire qu’on se trouve encore dans l’ère pré-Crisis avec un statu quo fort et un immobilisme marqué.

Mais bien sûr, avec le ravalement de façade de l’univers DC, il y a des choses à boulonner. C’est le cas notamment des relations que le monde de Superman entretient avec celui de la Légion des Super-Héros : dans la continuité pré-Crisis, c’est adolescent, alors qu’il n’est que Superboy, que Clark Kent influence les Légionnaires fondateurs. Or, dans la nouvelle version façonnée par Byrne, Wolfman et Helfer, Clark n’a jamais été Superboy. Comment alors justifier l’existence de la Légion ?

Sont-ce les nécessités éditoriales d’aménagements narratifs qui dictent le cross-over entre Legion of Super Heroes, Superman et Action Comics, ou bien l’impulsion de Mike Carlin, dont on connaît rétrospectivement l’implication au long cours et l’influence incontournable sur le personnage jusqu’à la fin des années 1990 ? Toujours est-il que sa présence se fait de plus en plus sentir sur les séries, et ce cross-over est l’un des tournants de l’évolution éditoriale des titres.

Tout commence alors que la Légion est avertie des manipulations temporelles du Time Trapper (via les épisodes de Cosmic Boy, série que je n’ai pas lue, où le héros est coincé dans le XXe siècle, si je comprends bien, et découvre que l’histoire en cours n’est pas celle qu’il a apprise dans les livres d’école mille ans plus tard). Les héros partent vers « la fin des temps » où se trouve la citadelle de leur ennemi, mais sont entraînés dans le passé et atterrissent dans les années 1950, à Smallville. Où ils retrouvent Pete Ross, les parents Kent et le jeune Clark… qui les fige dans un rayon de stase.

Les deux chapitres suivants montrent Superman affronter les Légionnaires (qu’il ne connaît pas, forcément, puisqu’il appartient à la nouvelle continuité) puis son double adolescent. C’est John Byrne qui écrit, ce qui implique qu’il y a une évidente propension à s’étaler sur les scènes de bagarre, mais aussi aussi à établir des flash-backs conséquents pour bien expliquer les choses. Pas de doute, le bédéaste sait faire, mais tout de même, force est de reconnaître que les deux épisodes, pour jolis qu’ils soient, proposent des péripéties un peu maigres au profit de longues séquences explicatives. On a donc droit, dans Superman #8, à une relecture détaillée de la première rencontre (en 1958 !!!) entre Superboy et la Légion, puis à une reprise, en deux pages et demie, d’une séquence déjà vue dans Legion of Super Heroes #37. Byrne est coutumier de ce genre d’astuces (il a déjà doubler une séquence présente sur deux Annuals des Fantastiques et des Vengeurs), mais tout de même, ça fait un peu redite.

Dans Action Comics #691, la narration s’arrête sur le personnage du Time Trapper, et l’on apprend que ce dernier, constatant une incohérence entre ce que les Légionnaires savent du XXe siècle et ce que lui en observe, parvient à créer un univers de poche où se développe le Superboy pré-Crisis lié aux origines du groupe. Quel paradoxe : les auteurs, visiblement charmé par l’aspect rétro et un brin « sense of wonder » de la Légion, s’échinent à conserver ces éléments dans leur nouvelle continuité mais, finalement, réduisent tout ce patrimoine à un petit cagibi spatio-temporel, conclusion discrète et un peu honteuse de tout un pan de la super-mythologie.

Car on sent bien que John Byrne prend plaisir à dessiner ces flash-backs envahissants. La restitution de la première rencontre ou l’évocation des origines du héros, c’est clairement une déclaration d’amour à destination de la version qui vient d’être annulée. Et même la conclusion du combat entre les deux surhommes donne le beau rôle à Superboy, malgré la larmichette un peu enfantine de l’adolescent.

De cette saga, ce qui transparaît, c’est l’amour des auteurs (et surtout le dessinateur) pour une autre époque. D’ailleurs, il place, à la fin de sa partie, des paroles de Superman qui semblent trahir sa propre vision. Le héros de Metropolis évoque « un monde plus simple, peut-être plus heureux », et affirme envier, ne serait-ce qu’un peu, son juvénile homologue. L’un des temps forts, au demeurant, ce sont les pages consacrées à Krypto, le super-chien, l’un des éléments les plus kitsch qui soient dans le vaste folklore développé jadis par Mort Weisinger. Byrne semble s’amuser comme un petit fou avec ce canidé volant, qui trouve la solution au conflit dans un grand moment d’émotion.

Lettre d’amour, mais aussi lettre d’adieu (un adieu assez provisoire puisque cet univers de poche reviendra plus tard dans la série, évoqué de loin mais avec son lot de ramifications) à un temps jadis où les comics étaient différents. Byrne ne pourra pas s’empêcher de livrer de longs dialogues explicatifs et une fin légèrement capillotractée, mais cette saga en quatre parties affiche un enthousiasme communicatif. Qui laisse parfois penser que les auteurs, s’ils peuvent savourer la possibilité de rajeunir les personnages dont ils ont la charge, se trouvent peut-être aussi embarrassés de ne pouvoir jouer avec les jouets traditionnels. Paradoxe, paradoxe.

Quatre parties, oui, parce que Paul Levitz, le scénariste de Legion of Super Heroes, reprend le Superboy ainsi redéfini et l’envoie dans le futur, aux côtés des autres Légionnaires, face au Time Trapper.

Je n’ai jamais été grand fan ni de la Légion ni des histoires de Paul Levitz, dont l’écriture et l’obsession des sub-plots m’a perdu plus d’une fois dans ses récits. Signataire de certaines intrigues de haute volée durant la période pré-Crisis, c’est en toute logique lui qui se charge de l’écriture de la série post-Crisis : le relatif isolement de la série par rapport à la continuité DC se marie bien avec les responsabilités éditoriales qui sont les siennes. Et effectivement, il nourrit ses épisodes (à l’époque dessinés par Greg LaRocque) de séquences intercalaires qui ont le double avantage de faire vivre ses personnages (notamment Wildfire et Dawnstar, à cette période) et d’imposer des pauses maintenant le suspense (parfois artificiellement). Cela a tendance à ralentir le récit, mais ses épisodes disposent d’une pagination plus élevée.

Legion of Super Heroes #37 est ici pour lui l’occasion de faire le point sur Superboy, de porter l’intrigue du Time Trapper à son paroxysme, de réunir le groupe séparé dans l’épisode précédent et de donner un destin à l’équipe. Le récit, entrecoupé de sub-plots divers et d’explications rétroactives, conserve un caractère épique et se finit sur une note tragique.

En réglant les comptes avec l’ancienne version, les séries consacrées à Superman semblent enfin trouver une identité propre. Ce cross-over en quatre parties fait preuve d’une ambition plus grande, et correspondent à la période durant laquelle Mike Carlin prend ses marques et fait des choix. Ce quatrième tome de la collection softcover Man of Steel retrace donc un tournant dans l’histoire éditoriale du personnage.

Jim

Je connais la série Suicide Squad version Ostrander depuis longtemps (c’est Alex Nikolavitch qui me l’a fait découvrir au tout début des années 1990). Même si je n’ai pas encore complété les fascicules (et désormais, il faudrait que je complète les TPB, plutôt), j’ai pu suivre les péripéties d’Amanda Waller et de son commando dans leur ensemble, dont je garde un souvenir un peu flou, vu que ça fait quelques années maintenant. Cependant, à la hauteur de « The Janus Directive », c’est plus compliqué. Sachant que le tome 4 des rééditions récentes reprend l’ensemble de ce cross-over, je m’y suis replongé récemment.

La saga s’intéresse à une guerre entre services secouant les différentes officines d’espionnage de l’univers DC, avec au premier chef les deux groupes mis en scène dans les séries Suicide Squad et Checkmate, respectivement écrites par John Ostrander et Paul Kupperberg. La relecture aujourd’hui montre comment la composition d’un cross-over a évolué au fil des ans. De nos jours, et depuis quelque temps déjà, l’action est auto-contenu au sein d’une mini-série principale ou bien d’une série centrale. Si l’on prend l’exemple de King in Black, on constate que l’on peut lire l’intrigue centrale en suivant la mini-série homonyme et Venom, le reste étant assez annexe (ce qui autorise par exemple la publication en TPB séparés, dont la lecture n’est pas réellement gênée si l’on décide de ne pas tout acheter). Mais à la fin des années 1980 et au début des années 1990, les péripéties étaient réparties dans des séries mensuelles qui suivaient leur propre destin avant et après l’événement, et dont d’ailleurs les pages intérieures faisaient état d’intrigues secondaires, sous forme de sub-plots attestant du fait que « la vie continuait », pour faire synthétique. La relecture de ce recueil est assez frappante à ce niveau : il y a une vie au-delà des cross-overs.

Le sommaire commence avec Suicide Squad #26, qui n’est pas directement lié au cross-over mais qui propose quelques séquences pleines d’indices, dont la vision d’Amanda Waller face à un double. Le scénario est également typique de la manière d’Ostrander, à savoir que le scénariste varie les genres (avec une scène humoristique autour de Bronze Tiger et de Vixen, quelques subplots variés et une longue séquence pleine d’émotion et très bien structurée à propos de Nightshade).

Les choses sérieuses commencent ensuite, avec Checkmate #15. Cette série d’'espionnage a plusieurs particularités assez modernes. L’une d’elles est que la narration est souvent portée par les « pions », des hommes de terrain en armure noir & or qui sont sacrifiables, mais qui permettent de voir de quelle manière l’agence agit par leur intermédiaires. Pour l’anecdote, cette série porte en couverture la mention « new format », ce qui désigne le papier blanc de meilleure qualité (je crois que c’est le célèbre « mando paper ») que DC tente de promouvoir à l’époque et qui témoigne de l’évolution du monde éditorial.

Sous une couverture dynamique de Gil Kane, l’épisode réalisé par Paul Kupperberg et Steven Erwin (que nous avons déjà évoqué en parlant de la série Deathstroke the Terminator du début des années 1990) raconte le combat d’un des pions de Checkmate contre un certain Bishop. Le chapitre est empli de différentes séquences faisant évoluer les personnages, ce qui met en valeur une autre des caractéristiques de la série, assez moderne également, à savoir qu’elle propose de suivre de nombreux personnages venus d’autres pans de l’univers DC. C’est ainsi qu’on croise Valentina Vostok, venue de la Doom Patrol, ou encore Bullock, transfuge de la police de Gotham City.

L’épisode se conclut sur l’arrivée de Waller, Bronze Tiger et Bridgette d’Abo, elle-même à la tête du Project: Peacemaker, car l’heure est grave, une opération nommée « Janus Directive » a été lancée, menaçant les différentes agences de renseignements.

Dès lors, les choses vont très vite et la part belle est faite à l’action. Dans Suicide Squad #27, co-écrit par John Ostrander et son épouse de l’époque Kim Yale, épisode qui voit l’arrivée du dessinateur John K. Snyder III, dont je ne sais toujours pas, après tant d’années, si j’apprécie son travail géométrique ou pas, l’Escadron mène une opération contre la Force of July. Waller affirme qu’une agence veut lancer la guerre contre la sienne mais s’affiche comme la plus agressive, fédérant certains efforts contre elle. Dans le même chapitre, John et Cherie Chase, travaillant sous les ordres du Sarge Steel, sont capturés par une faction extérieure : Kobra.

Enfin, Checkmate et Peacemaker enlèvent Megala, sous les yeux du Général Eiling (que certains lecteurs ont connu plus tard dans la JLA de Morrison, quand il devient le nouveau Shaggy Man puis fonde les Ultramarines, mais Eiling est un personnage récurrent de la série Captain Atom).

Les deux séries centrales se répartissent différemment les informations : dans Suicide Squad, l’action, les grosses bastons, la caractérisation sur le terrain, et dans Checkmate, les enjeux « politiques », les mouvements de troupes, les alliances et les trahisons. Ce qui fait que les épisodes écrits par Kupperberg sont peut-être plus bavards, d’autant qu’un nouveau personnage arrive, Lois Lane, qui flaire le pataquès chez les espions.

Dans la liste des épisodes, signalons également Manhunter #14 et Firestorm #86, issus de deux séries également écrites par Ostrander à l’époque : je connais mal la première, dessinée par Doug Rice (encore un transfuge de First qui a trouvé refuge chez DC) et mettant en scène un chasseur de tête qui loue ses services, mais j’aime bien la seconde, dont il me manque quelques épisodes, et où le scénariste transforme le héros nucléaire en élémental du feu à conscience écologique (encore une modernité), le tout illustré par Tom Mandrake, ancien complice d’Ostrander sur Grimjack et futur complice d’Ostrander sur Spectre ou Martian Manhunter.

Dans Manhunter #14, Waller, un peu aux abois et qui semble avoir échappé à son double, demande l’aide du héros, qui infiltre une base de Kobra (emplie de ninjas très milleriens) mais qui se retrouve sans renfort. L’épisode se conclut sur l’apparent décès du héros, qui tombe dans l’eau et dont on ne retrouve que le costume et le masque troué de balles.

L’épisode de Firestorm est un peu plus anecdotique : le héros enflammé affronte le Parasite (lui-même hanté par les voix de ceux qu’il a « absorbés », une idée que je n’ai pas l’impression d’avoir souvent vue associée au personnage, mais je le connais mal). La dernière page raccroche l’épisode au cross-over, le docteur LaGrieve demandant au héros d’assister les troupes à la prison de Belle Reve.

Désormais, les acteurs sont en place sur scène pour le dernier acte, qui voit les différents héros (les troupes de Checkmate, les membres de l’Escadron, Captain Atom, Firestorm, Manhunter qui a réchappé à la mort et endossé le costume d’un des ninjas de Kobra) s’unir afin de détruire le satellite du groupe terroriste, promesse de la destruction de l’électronique mondiale et, accessoirement, des cerveaux de tous les êtres vivants pris dans le rayon : encore un fou qui cherche à régner sur un tas de cendres, comme le disait Nightcrawler à propos de Moses Magnum dans un Uncanny X-Men de John Byrne.

La conclusion, rocambolesque et musclée, est l’occasion de faire se croiser des personnages afin de faire avancer la caractérisation (Captain Atom découvre ainsi le nouvel avatar de Firestorm et semble ne pas reconnaître son ami) et de dresser le portrait du Kobra suprême en chef religieux dément qui s’enivre de son propre pouvoir.

Le cross-over a donc commencé comme une guerre des agences avant d’évoluer en mission spatiale explosive digne d’un James Bond de Roger Moore. C’est musclé, rapide, spectaculaire. Après cette tornade d’action, la vie reprendra son cours et les séries leurs intrigues : après le retour d’un membre porté disparu (épisodes 19 et 20), c’est le Bishop qui revient dans Checkmate #21, signe que le cross-over n’était, au final, qu’une péripétie parmi d’autres, et que son apparition précédente n’était pas liée à la Janus Directive. Une autre époque.

Le dernier chapitre du cross-over se trouve dans les pages de Captain Atom #30, très lointainement connecté à l’action, puisqu’on y croise Nightshade et Amanda Waller (sur une demi-page). Le récit se concentre sur les relations entre le héros et le général Eiling. Encore une série que je connais fort mal, ici animée par Cary Bates, Greg Weisman et Rafael Kayanan.

Malgré cette conclusion en mode mineur (normal dans la perspective de l’époque : l’action continue, le cross-over n’est pas une fin en soi), la saga témoigne de la grande vitalité de l’univers DC de l’époque. On y voit de nombreux personnages évoluer, dans une ambiance barbouze qui annonce les développements des années 1990, on constate aussi la capacité des auteurs à animer des concepts assez novateur et à offrir un large éventail de thèmes, de sujets et de tonalités. C’est vif, rapide, et la scène est occupée par des personnages tous secondaires mais dont la présence est, pour les auteurs, autant d’occasion de liberté d’écriture dont ils ne bénéficieraient pas avec de grosses pointures.

Jim

Il te manque quoi?

Attends, je regarde.

Jim

Alors d’après ma liste : 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 48, 57, 58, 59.

Mais bon, je vais récupérer les TPB tôt ou tard, donc je ne me presse pas.

Jim

J’ai relu Flash: Terminal Velocity hier soir, afin de me replonger dans l’ambiance de cette série qui était, vers le milieu des années 1990, l’une des meilleures lectures pour un fan de super-héros.

Le recueil comprend Flash #0, s’intégrant dans l’opération éditoriale « Zero Hour », puis Flash #95 à 100, une véritable montée en puissance qui témoigne de la volonté de Mark Waid, scénariste, et Brian Augustyn, responsable éditorial, de reconstruire Wally West et de le propulser en avant.

Depuis quelques numéros, Flash, assisté d’Impulse avec qui il ne s’entend guère, affrontent la menace de Kobra, groupuscule terroriste fort conciliant qui se prête toujours au jeu dès que l’on a besoin de comploteurs en uniforme projetant de régner sur un tas de cendres. Dans le #94, dessiné par Carlos Pacheco avec l’énergie à laquelle il va nous habituer, les auteurs se concentrent sur la formation de Bart Allen, sur l’apparition d’Argus qui évoque Kobra, sur un combat contre Abra Kadabra et sur l’apparition, en dernière page, de Waverider.

S’ensuit un voyage dans le temps au cours duquel Wally revoit certains instants importants de sa vie, y compris la rencontre avec un inconnu qui saura lui donner les encouragements qu’il faut, et bien sûr le moment fatidique où il a acquis ses pouvoirs. Ce numéro 0 est dessiné par Mike Wieringo, qui cède ensuite la place à Salvador Larroca, deuxième représentant d’une vague espagnole qui va transformer le titre. Wieringo reste cependant au poste de dessinateur de couverture.

Revenant dans le présent, Wally aperçoit des morceaux du passé, mais également un bref aperçu de l’avenir proche, un avenir terrible dont il ne veut pas parler à ses amis, et surtout pas à Linda, sa compagne. Mais il sait que la tragédie à venir est liée à Kobra, et il entreprend de terroriser l’organisation afin qu’elle quitte la zone. Hélas, l’aide maladroite et emportée d’Impulse contrarie ses projets, suscite la colère de Kobra, et inquiète encore plus Flash. Ce dernier accélère afin de mener sa mission à bien, ce qui déclenche chez lui une métamorphose.

Cette poussée de pouvoir lui fait prendre conscience qu’il doit prendre des mesures afin d’assurer la sécurité de Linda, et il décide de rassembler ses amis Bolides afin de donner un enseignement correct au benjamin, Impulse.

On ne peut pas réellement dire que ça fonctionne et Wally finit par user d’un stratagème retors en confiant le rôle de Flash à Jesse Quick, ce qui est censé secouer l’ego d’Impulse.

Dans le même temps, et tout en faisant avancer l’affaire Kobra, Waid et Augustyn se penche sur Max Mercury, le « maître zen de la vitesse », personnage introduit dans la saga « Return of Barry Allen » mais à qui ils n’avaient pas encore consacré d’origines. Ils décident donc de lever le voile sur son passé, reliant le mentor des Bolides au Far-West et aux Indiens d’Amérique : il s’avère donc plus vieux qu’on ne pensait. C’est aussi un moyen de développer et d’expliquer un concept qui commence à émerger dans la série mais qui est encore un peu flou, celui de la « Speed Force », parfois encore appelé « Speed Field ».

Dans Flash #98, Keystone City est confinée sous une cloche d’énergie générée par Kobra, Jesse Quick est la nouvelle Flash, et Wally comprend que la vision prophétique qui le hante ne le concerne pas directement, mais concerne Linda.

Flash #99 et 100 marquent le conflit entre les Bolides et Kobra. Graphiquement, c’est le moment où Carlos Pacheco revient, partageant les pages avec son compatriote Larroca. Ce dernier travaille dans un style inspiré de Jim Lee, dont il singe (parfois maladroitement) les tics graphiques, mais cela donne de la force à l’action et de la beauté aux personnages. Pacheco, quant à lui, explose tout : les corps sont tordus, les visages grimacent, les cases s’étirent. Il affectionne notamment les vignettes verticales, qui accentuent le drame et donne un sel particulier aux gros plans.

À la fin de l’épisode 99, Wally fait une dernière accélération afin sauver Linda. Mais la métamorphose esquissée quelques chapitres plus tôt reprend, et il se dissout dans la vitesse, dans ce fameux « Speed Field » encore incertain.

C’est bien sûr l’élément déclencheur de l’héroïsme d’Impulse, enfant grandi trop vite qui n’a pas encore appris le sens des responsabilités et qui vit très mal qu’on lui donne des leçons. Le scénariste et le responsable éditorial, qui se sont aperçus qu’ils avaient fait de Wally un mentor, à l’exemple de Barry, sont parvenus cependant à donner au héros à son pupille un destin et une personnalité très différents (à ce titre, la préface d’Augustyn et la postface de Waid, présentes dans cette édition de 1995, sont assez intéressantes). Et ils trouvent en Pacheco un illustrateur incroyable pour les scènes les plus emblématiques de la saga.

L’épisode 100 a la particularité de faire intervenir de nombreux héros qui, chacun sur son terrain, viennent interrompre les visées d’une cellule de Kobra. et à Keystone City, c’est un dernier bastion de héros qui affronte les armées de l’organisation terroriste, avec une Linda bien vénère mise en scène sans retenue par Pacheco (encré par Oscar Jimenez, et on sent bien que certaines planches sont quasiment dessinées par ce dernier).

L’autre particularité est que ce numéro « anniversaire », doté d’une couverture gadget, ne fait intervenir le héros titre qu’à la toute fin. Perdu dans la Force Véloce, Wally est parvenu à revenir, à s’ancrer dans le monde réel, guidé par le phare qu’est l’amour que Linda lui porte.

L’emploi des séquences muettes et des pleines pages est très judicieux et met bien en valeur les moments forts de cette saga qui représente un tournant dans l’histoire du héros et dans la prestation de Waid. Car désormais, la « Speed Force » est plus ou moins définie, et l’équipe éditoriale saura en tirer le meilleur sel.

Jim

Quand j’ai commencé la collection de la dernière réédition US c’était la saga que j’attendais de lire et je fus pas déçu du voyage. Punaise que j’aimerais que ça puisse être édité en France