Je viens de finir la lecture du bouquin, qui est écrit à l’américaine : c’est détaillé et assez riche, mais toujours distant par rapport à son sujet (à l’exception de la conclusion, qui est plus rentre-dedans, et de quelques passages consacrés à Wertham, qui prennent davantage parti), et parfois un peu superficiel (les derniers jours de Moulton sont éclipsés). Il y a une sensation, que j’ai déjà éprouvée dans d’autres ouvrages américains, de lire un bouquin « écrit gros » ou, en d’autres termes, qui est épais en raison de la maquette et du grammage du papier. Je suis assez méchant en disant cela, parce que j’ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais force est de constater que Lepore reste souvent à la surface des choses.

La conclusion, par exemple, revient sur le fait que la vie de Moulton et les coulisses de Wonder Woman sont longtemps restées embrumées parce que les historiens des comics ne s’intéressent pas obligatoirement au détecteur de mensonges, et que les historiens du féminisme ne s’intéressent pas obligatoirement à la bande dessinée. Mais elle se livre aussi à ce jeu des préférences quand elle écrit des pages entières sur Emmeline Pankhurst ou, surtout, Margaret Sanger, dévoilant ses domaines de prédilection (et sa propre « zone de confort », même si je n’apprécie pas follement cette expression).

Reste que l’ensemble est plutôt bien tenu (même si le chapitrage du début est un peu bordélique, faisant exploser la chronologie), que les notes sont passionnantes (parfois plus que ce qu’elles commentent), et que Lepore creuse des choses vraiment pertinentes (mais souvent en mode « trop peu trop tard »). Par exemple, pour Wertham, elle explore les relations conflictuelles que celui-ci a entretenues avec Lauretta Bender, qui a officié en tant que conseillère éditoriale (et psy) pour DC à partir de 1941. Lepore explique que Bender était l’épouse du patron du Bellevue Hospital quand Wertham y exerçait, et que le bras-de-fer entre ce dernier et le couple Bender remonte donc aux années 1930. Durant les fameuses auditions Kefauver, toujours selon Lepore, Wertham aurait constitué une liste de psys « payés par l’industrie de ‹ crime comics › » afin de les discréditer aux yeux des parlementaires siégeant à la commission. Et c’est là qu’on voit que les dégâts sur l’industrie de la bande dessinée sont en partie liés à des règlements de comptes dans la petite corporation des psys.

Que Lepore ne se soit attardée que tardivement sur ces révélations peut se comprendre : Moulton est mort en 1947, sept ans avant les auditions. Donc ce qu’elle raconte après (comment Donenfeld a écarté Elizabeth Holloway de Wonder Woman, la démission de Sheldon Mayer, l’arrivée de Kanigher qui s’est crédité rétrospectivement de plus d’histoires qu’il n’en a réellement rédigé…) appartient à la conclusion, à la « fin » du livre à l’après. Mais elle ouvre des pistes que j’aurais aimé, en tant que lecteur, qu’elle développe davantage.

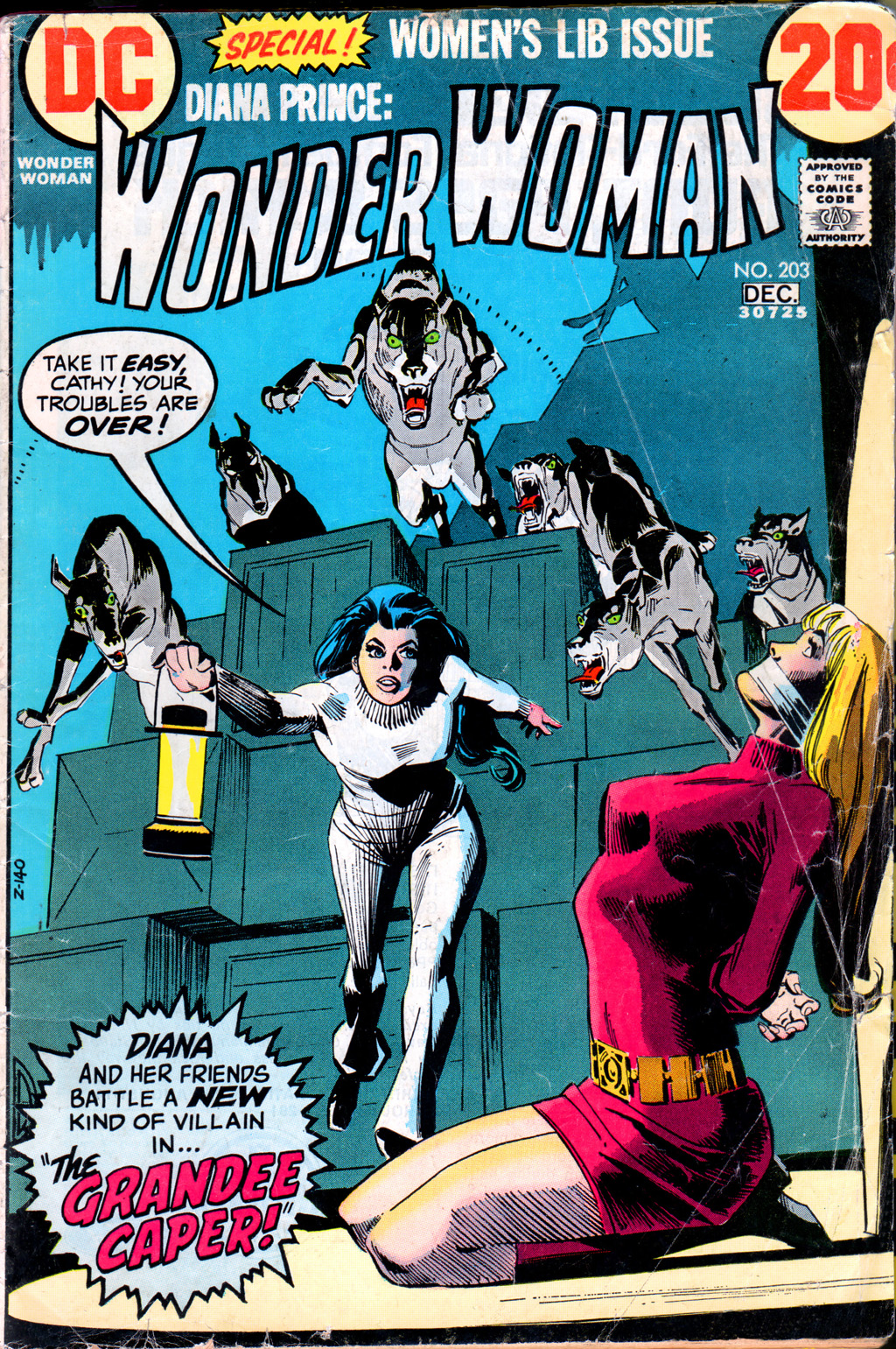

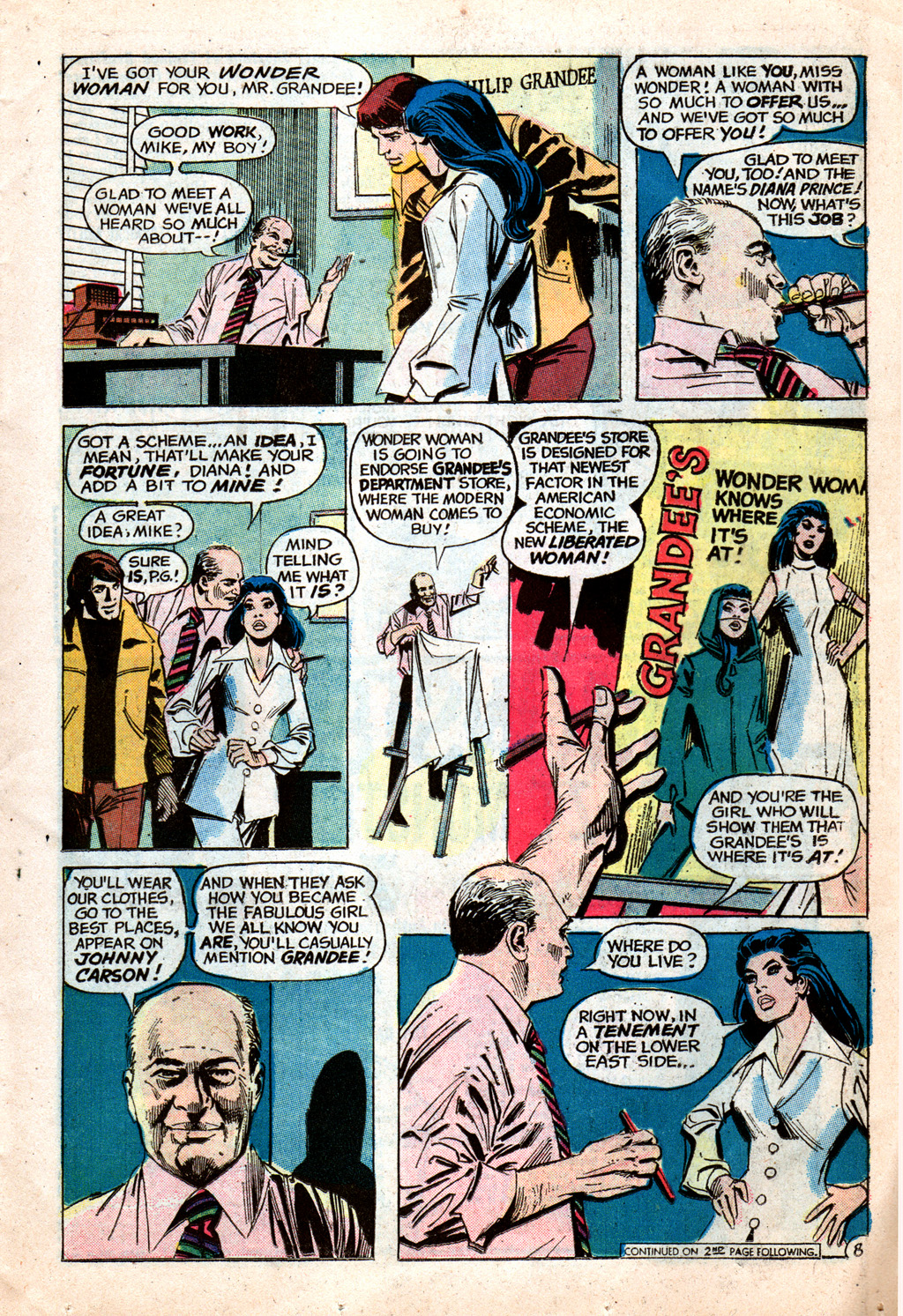

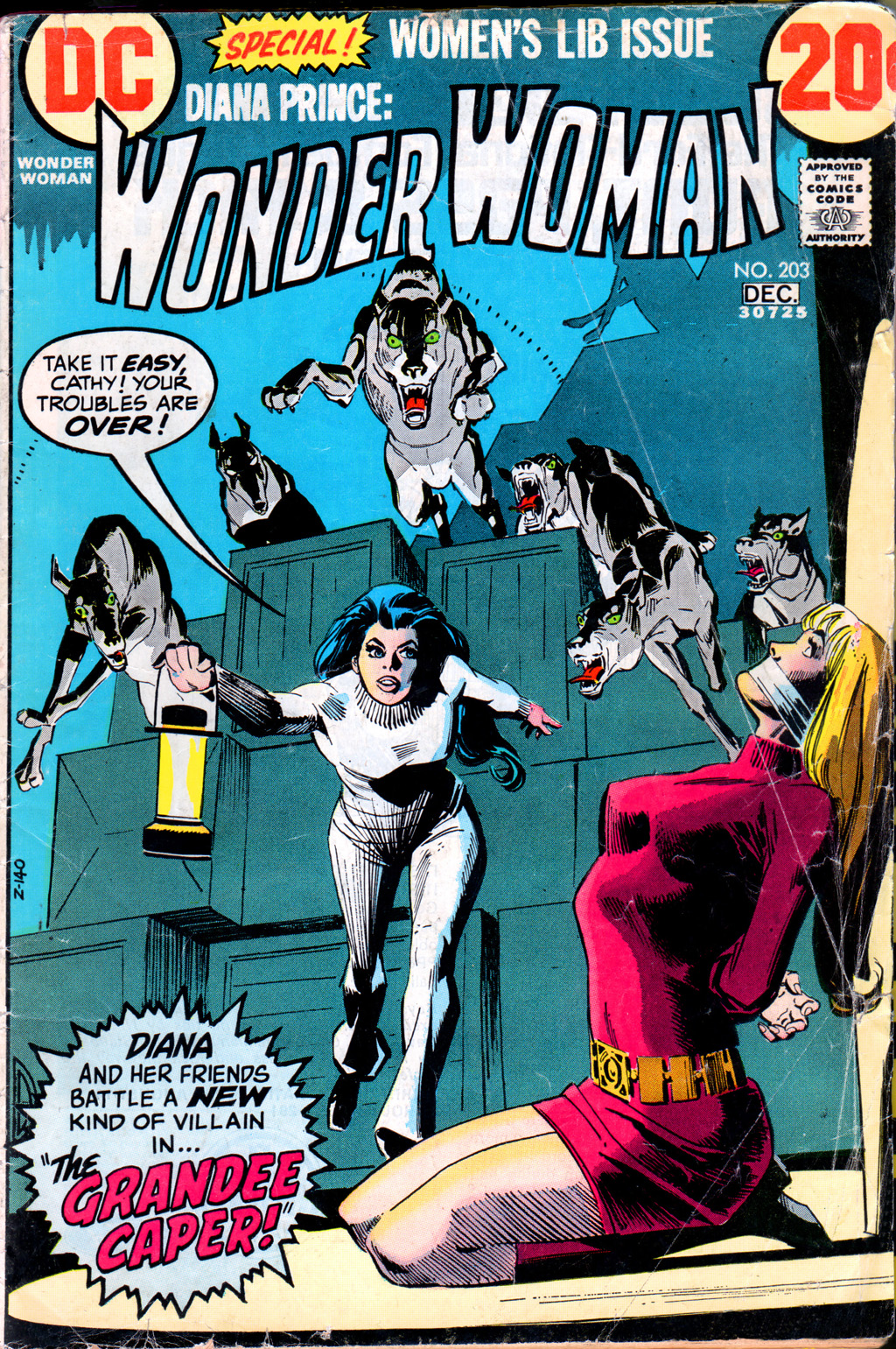

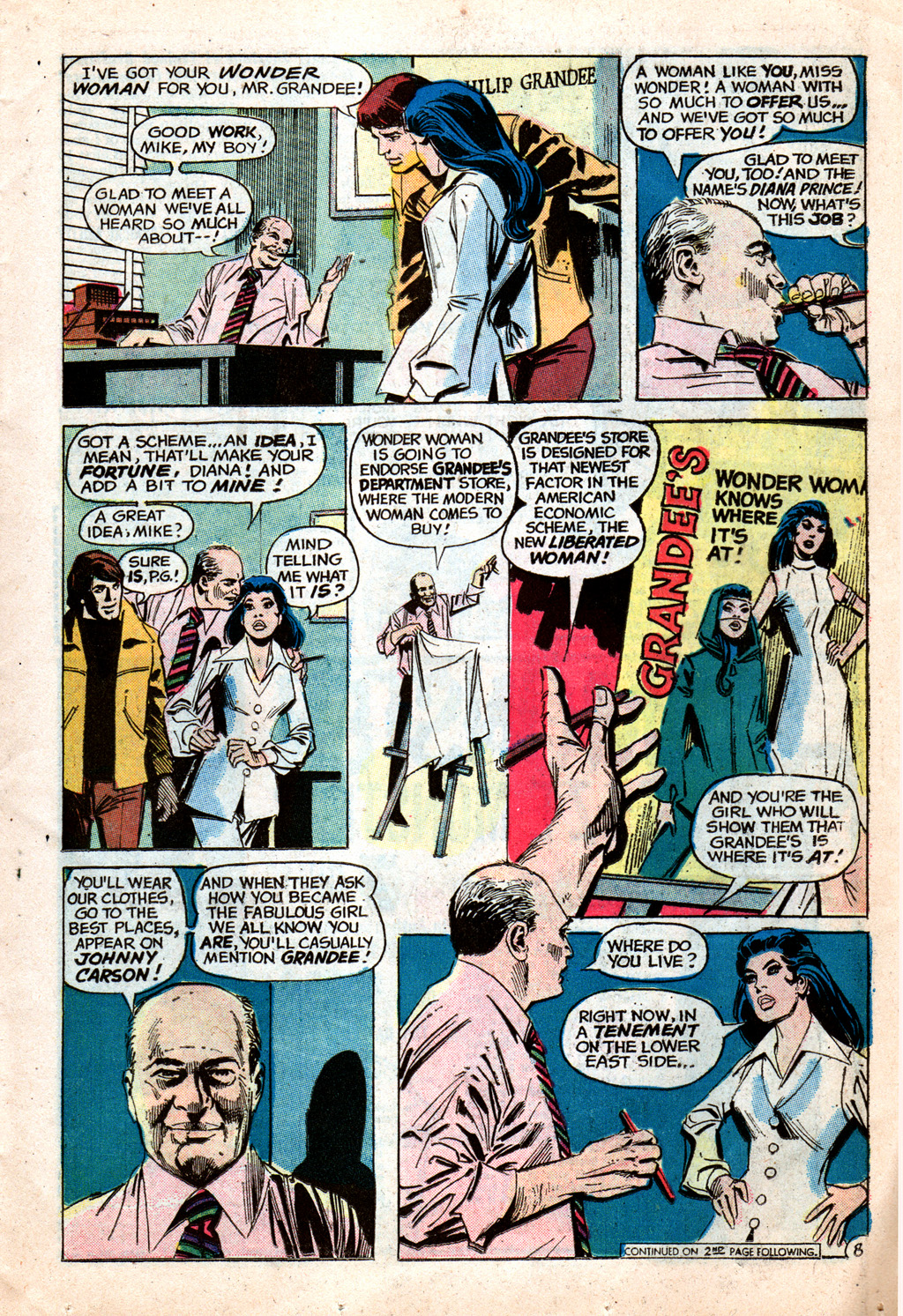

Néanmoins, elle a mis le doigt sur plusieurs trucs liés au contenu des comics et que j’ignorais. Par exemple, l’unique scénario de Samuel Delany, durant la période « Diana Prince », devait être au départ le premier volet d’un ensemble de six chapitres où l’héroïne devait affronter des « mâles chauvinistes ». Dans l’épisode publié (le 203), le méchant (qui ressemble à Carmine Infantino) est un propriétaire de magasin qui sous-paie ses employées. Delany, qui est écrivain de science-fiction, devait en rédiger d’autres, dont une histoire avec un proviseur estimant que la place des femmes est à la maison, et une autre avec un gang qui s’en prend à une clinique pratiquant l’avortement. L’épisode publié a été supervisé par Denny O’Neil, qui n’est pas à l’aise sur le sujet mais qui a ici la bonne idée de confier l’écriture à quelqu’un d’autre. Mais DC rétropédalera et les cinq autres aventures ne verront jamais le jour (il semble qu’ils n’aient pas dépassé le stade de la proposition écrite).

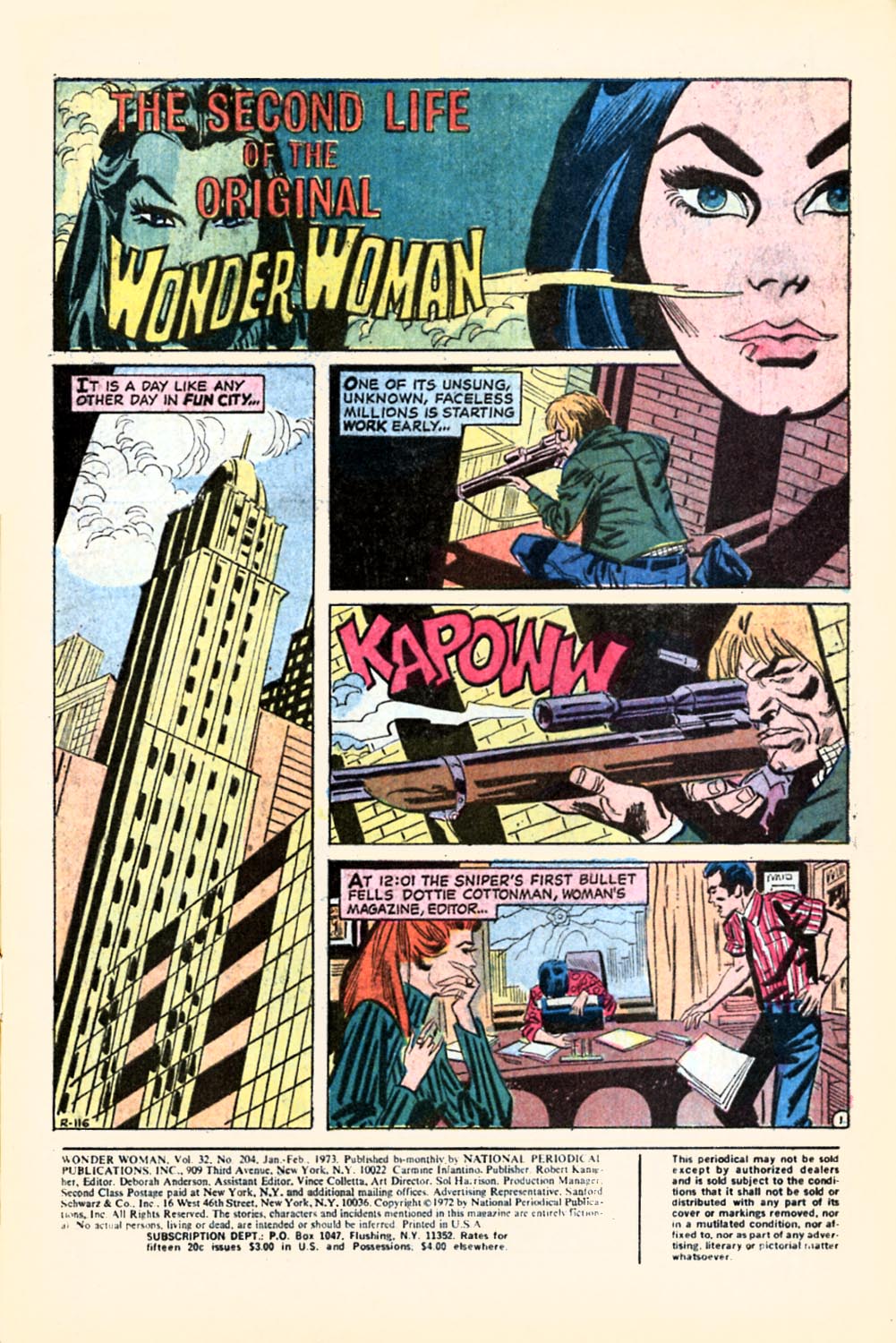

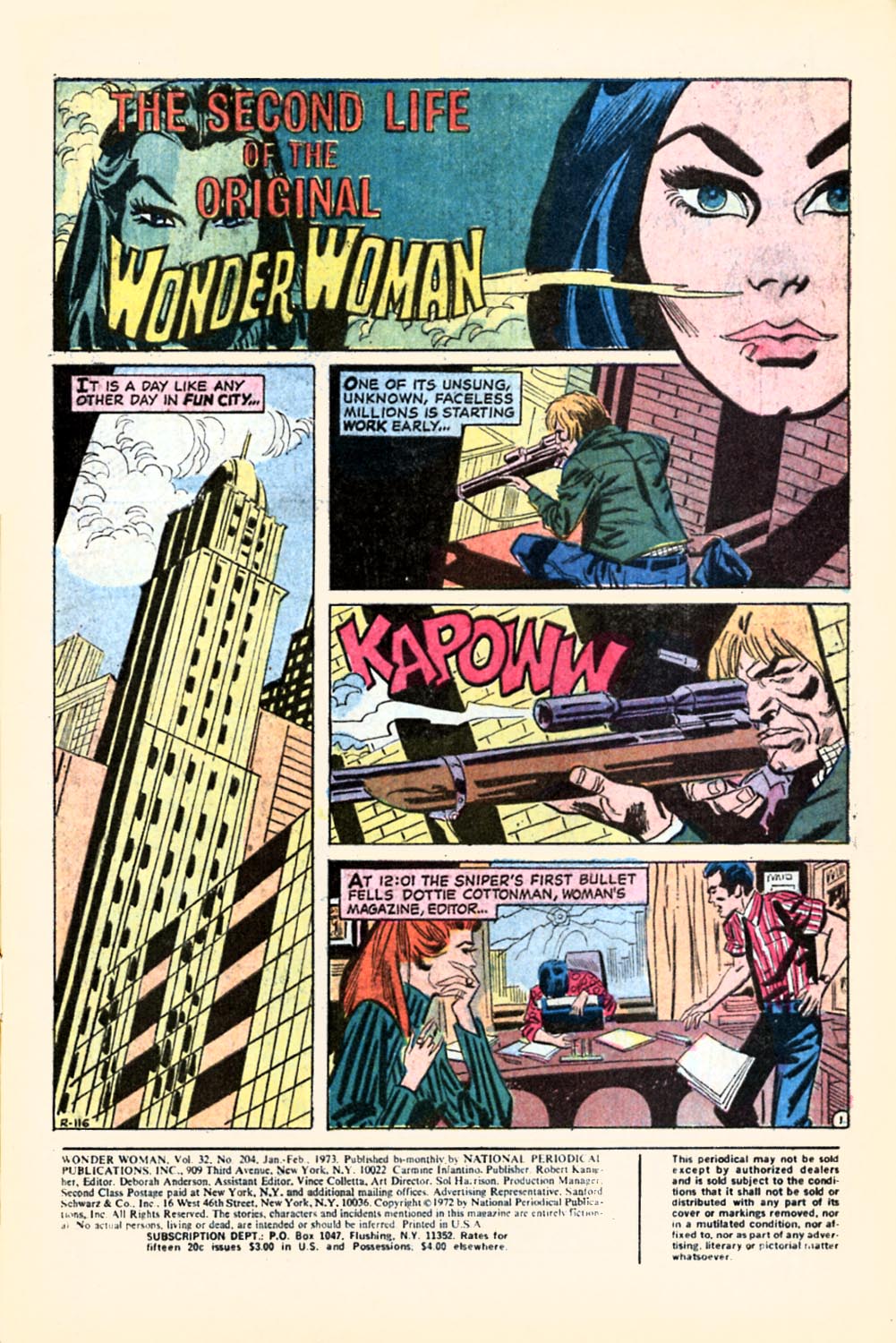

Autre découverte pour moi : Dorothy Roubicek, qui a été responsable éditoriale chez DC, qui est l’épouse du scénariste William Woolfolk et qui a contribué avec lui à la naissance et au développement de Moon Girl, super-héroïne des EC Comics (du temps de Max Gaines, le père) et concurrente éphémère de Wonder Woman, a été mandatée pour reprendre les rênes du titre Wonder Woman. Elle n’est restée que sur deux numéros (visiblement des numéros de rééditions reprenant les premiers O’Neil et Sekowsky, qui sonnent un peu comme une déclaration d’intention), mais elle avait annoncé sa volonté de revenir à une héroïne militante (libérée et disposant de super-pouvoirs) comme celle de Moulton. Là encore, DC a changé d’avis et, après une période d’hésitation, a choisi de confier à nouveau le personnage à Robert Kanigher, dont l’approche est aux antipodes de la version féministe (pour dire ça poliment). Et quand il arrive aux commandes, Kanigher s’empresse d’abandonner les ambiances posées par O’Neil et Delany : en quelques pages, il se débarrasse de I Ching, le mentor asiatique de l’héroïne, renvoie celle-ci sur l’Île du Paradis et lui restitue ses pouvoirs et son costume. Mais surtout, preuve d’une certaine scélératesse et d’une bassesse d’esprit qui en dit long sur l’ambiance de l’époque, dès la première page de ce numéro 204, Kanigher met en scène un sniper qui abat une rédactrice en chef. Celle-ci s’appelle Dottie Cottonman. Pour les réfractaires à la langue de Mark Twain, je rappelle que « Dottie » est un diminutif de Dorothy, et que « Cottonman » (l’homme de coton) peut facilement se lire comme une allusion à « Woolfolk » (le gars de laine).

Tout ceci se trouve dans l’épilogue que Jill Lepore rédige pour son bouquin, et qui couvre l’héritage de Wonder Woman, détaillant les liens que le personnage entretient avec le mouvement féministe (le magazine Ms. et le figure de Gloria Steinem, par exemple), mais aussi avec la télévision. Elle explique comment le mouvement s’est effondré sur lui-même avant d’être redécouvert par des historiennes quelques années ou décennies plus tard. Et en filigrane, elle dresse le portrait d’une industrie en perpétuel tâtonnement où auteurs et responsables éditoriaux se livrent à des règlements de comptes que l’on qualifiera pudiquement d’indignes.

Jim