Cool merci. Je vais être patient et attendre les archives, et vu mes finances actuelles ce sera pas plus mal. Cette nuit au taf c’était calme du coup j’ai dégommé une bonne douzaine d’épisodes du volume 6. Entre la prise de pouvoir de mr glum, le retour des mioches et solar man ( sentry version larsen ) j’ai du mal à lacher le bouquin

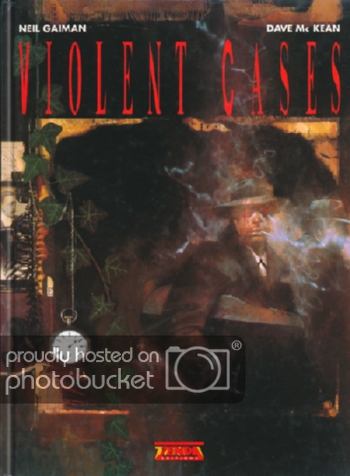

Récit dans le récit, Violente Cases s’inscrit dans la mouvance noire de la fiction (romans noirs/films noirs), parfaite synthèse contemporaine du mythe et du conte (Cf. Alain Demouzon); à la fois « Petit Poucet » expulsé dans la nuit féroce de l’existence, et tragédie du mythe qui demande de sacrifier aux dieux son poids en vies humaines.

Oeuvre de jeunesse de deux auteurs appelés à en faire d’autres ensemble, toutefois bien malin qui pourrait le dire sans repère chronologique tant leur maîtrise paraît évidente.

Neil Gaiman & Dave McKean réalisent à partir d’une nouvelle du premier une bande dessinée pour le moins atypique.

Une BD que je qualifierais si je devais la décrire d’hypnagogique, c’est-à-dire une bande dessinée qui élabore un dispositif singulier au travers duquel le lecteur est amené à vivre une expérience entre rêve et réalité (pour le dire simplement).

À l’instar du protagoniste principal aussi, d’ailleurs.

Ce vacillement du familier (que l’on perçoit rétrospectivement dès le titre), un souvenir d’enfant raconté par lui-même une fois devenu adulte, provoque un décrochage, un état de latence entre le rêve et l’éveil, proche de l’hypnose.

Cette effet est accentué par la narration, dont la tranquillité excessive finit par créer une nébulosité poétique autant que fascinante.

Je serais bien en peine de dire où le duo veut en venir, mais assurément si la destination m’est inconnue le voyage en valait la peine.

Et il en vaut la peine à chaque fois que je relis cette histoire.

Excellent !!

A l’exception de « Black Orchid », que j’aime bien mais qui ne me paraît pas exceptionnel, j’aime beaucoup les travaux du duo Gaiman/McKean de l’époque (et même un peu plus tard, avec « Mr. Punch » dans une veine un peu différente…

Je crois quand même avoir une légère préférence pour « Signal To Noise », qui présente quelques similitudes formelles avec ce « Violent Cases », et notamment ce dispositif narratif comprenant une mise en abyme…

« Violent Cases » trône chez moi depuis un certain temps maintenant (dédicacé par Gaiman, d’ailleurs…), et je crois bien ne l’avoir lu qu’une fois. Merci pour la piqûre de rappel, ce travail le mérite bien.

Marvel Graphic Novel 55 : Squadron Supreme - Death of a Universe

Petit retour sur la « Justice League made in Marvel », alors que la publication en VF d’une nouvelle déclinaison du concept, scénarisée par James Robinson, est imminente.

Pour des raisons qui m’échappent, et alors qu’une bonne part des fameux Marvel Graphic Novels (collection initiée par le mythique The Death of Captain Marvel) ont été publiés en France dans la collection Top BD chez Lug/Semic, au moins pour les albums consacrés aux personnages Marvel, ce Squadron Supreme - Death of a Universe est resté inédit en VF.

C’est d’autant plus surprenant qu’il s’agit là de la suite directe de la célèbre maxi-série consacrée à l’Escadron, publiée en son temps dans Spidey, avec la même équipe artistique qui plus est : Mark Gruenwald signe le scénario et le regretté Paul Ryan, disparu au début du mois de mars, signe les dessins, lui qui illustra les derniers chapitres de la maxi.

Cet album constitue pourtant une sorte de coda à la série susnommée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour en arrière…

La création de l’Escadron Suprême, sous la houlette de Roy Thomas, s’est faite en deux temps : initialement, c’est une sorte de contrepartie maléfique de l’équipe qui apparaît, dans les pages de Avengers 70. Le Grand Maître y affronte Kang le Conquérant dans une sorte de tournoi cosmique, et choisit pour champions le fraîchement constitué Sinistre Escadron. Thomas s’amuse à faire de cette équipe un pastiche des principaux héros DC : Hypérion est Superman, Nighthawk est Batman, Whizzer est Flash et le Dr Spectrum est Green Lantern. D’une certain manière, c’est comme si le Crime Syndicate de DC Comics était apparu avant la Justice League…

Roy Thomas brouille un peu les cartes quelques épisodes plus loin, dans Avengers 85. Pris dans un périple dimensionnel, les Vengeurs atterrissent sur la Terre-712, ou Terre-S, et y rencontrent l’Escadron Suprême, qu’ils prennent pour les criminels de l’Escadron Sinistre. Il s’avère que le Grand Maître a modelé son équipe de criminels sur le fameux Escadron de la Terre-712 : il les avait choisis comme champions dans un précédent tournoi cosmique, opposé au Centurion Ecarlate (une autre incarnation de Kang, justement). Thomas en profite pour pousser son idée un peu plus loin et introduit de nouvelles variations sur le célèbre groupe de justiciers DC : des versions de Green Arrow, Black Canary ou Atom font leur apparition.

L’idée de Thomas est de s’amuser un peu avec des jouets « interdits » (et pour cause, ils appartiennent à la concurrence) et en profite au passage pour montrer la supériorité des personnages « maison ». Il n’empêche qu’à partir de ce moment, l’Escadron (même s’il se fera régulièrement manipulé par des puissances supérieures…) est dépeint comme un groupe de héros, les plus grands de leur monde.

L’Escadron réapparaîtra sous la plume d’Englehart dans la fameuse Saga de la Couronne du Serpent, manipulé par le possesseur de ce puissant artefact inter-dimensionnel. Le Superman du groupe, Hypérion, fera une apparition dans les pages de The Mighty Thor pour y affronter son double maléfique du Sinistre Escadron. Puis, dans une saga parue dans les pages de The Defenders, l’Escadron affronte sa plus grande crise en tombant sous la coupe de l’Overmind (« Mastermind » en VF), entité aux immenses pouvoirs télépathiques vaincue auparavant par les FF alliés au Docteur Fatalis. Hypérion s’évade sur la Terre-616 et y trouve l’aide des Défenseurs, qui affrontent l’Overmind et son maître Null the Living Darkness, et finissent par libérer l’Escadron.

La menace est écartée mais la Terre-712 est plongée dans un chaos sans précédent. Le président des USA Kyle Richmond (le Bruce Wayne de l’Escadron) est contraint de démissionner, et il s’oppose également au grand projet de l’Escadron, le projet Utopia. En effet, le groupe décide de prendre en mains les destinées de sa planète, en en prenant le contrôle et en se donnant une année pour résoudre tous les problèmes de l’humanité…y compris la mort elle-même.

Richmond alias Nighthawk quitte le groupe et cherche le moyen de l’empêcher de mener ses projets à bien.

Tout cela nous amène aux événements décrits dans la maxi-série Squadron Supreme en 1985, sous la houlette de Mark Gruenwald. Le groupe y mène son projet à bien, mais est entraîné dans une bataille meurtrière avec les résistants menés par Nighthawk. Les pertes sont lourdes des deux côtés, et Hypérion, convaincu par son adversaire (mort au combat), décide de renoncer au programme Utopia.

On ne dira jamais assez à quel point le récit de Gruenwald (qui signe probablement là son travail le plus important) est une date dans l’histoire des comic-books, ce qui rend d’ailleurs d’autant plus incompréhensible le fait que Panini ne réédite pas cette pépite. Avant même Watchmen et autres The Authority, la série explore les conséquences « réelles » de l’existence de surhommes (que ce soit en termes de progrès technologiques, de géopolitique, de justice, de contrôle des armes, etc…) sur Terre ; Gruenwald se sent d’autant plus les coudées franches qu’il opère dans le cadre d’une Terre alternative à la Terre-616, foyer des héros Marvel. Il peut se « lâcher », et ne manque d’ailleurs pas de le faire.

Par rapport à l’idée de « pastiche des héros DC » initialement à l’origine du concept, le scénariste va beaucoup plus loin que Roy Thomas, créant même des adversaires à l’Escadron basés sur des vilains DC ; Master Menace est le Lex Luthor d’Hypérion (mâtiné de Fatalis), quand Guenon-X est une Gorilla Grodd au féminin, ou que le Dr Decibel est le Sonar de Marvel, Lamproie un décalque du Parasite, etc…

Vers la fin du récit, Gruenwald adjoindra d’autres membres à l’équipe comme Haywire ou Inertia (en fait des traîtres à la solde de Nighthawk), qui ne semblent pas quant à eux modelés sur des personnages DC…

L’action de Death of a Universe se déroule une semaine à peine après les événements de Squadron Supreme 12, quand le graphic novel a été publié en 1989, soit trois ans après la conclusion de la maxi-série.

Le récit s’ouvre sur le Centurion Ecarlate : venu d’une autre dimension, ce Kang alternatif est devenu le maître absolu de l’univers-712 et de toutes ses ères temporelles. Toutes sauf une : la fin du vingtième siècle, où/quand opèrent l’Escadron. Le Centurion n’ose les affronter, et ne peut même pas observer cette époque : une sorte de voile temporel obstrue ses appareils. Ses scientifiques parviennent quand même à le percer temporairement, juste ce qu’il faut pour que le Centurion observe l’inimaginable : une main gigantesque apparaît près du soleil et menace d’engloutir le système solaire tout entier…

Dans le passé (notre présent), Hypérion reçoit les dirigeants américains et leur explique, à leur grand désarroi, qu’il renonce au programme Utopia. Pas le temps de digérer l’info que voilà Hypérion alerté par le Professeur Imam, Sorcier… Suprême de la Terre-712 (et pastiche du Docteur Fate de DC), au sujet d’une menace d’envergure cosmique, la même que celle observée par le Centurion Ecarlate évidemment. L’Escadron, pressé par le temps, n’a d’autre choix que de se tourner vers ses pires ennemis, Master Menace et le Centurion Ecarlate, pour tenter de sauver leur univers…

Il est un peu surprenant que Marvel ait choisi la collection Graphic Novel pour publier cette suite à la maxi de Gruenwald ; peut-être ce format est-il un peu trop « prestigieux » pour ce récit sympathique mais pas exceptionnel, même si la coloration de luxe propre au format flatte avantageusement le dessin classique, au bon sens du terme, de Paul Ryan (quelque part entre un John Byrne « sage » et des artisans solides mais plus classiques). Il faut dire aussi que le récit est complètement imbriqué dans la continuité propre à l’univers de l’escadron ; le lecteur n’ayant lu pas la maxi précédente risque fort de s’y perdre les chèvres, comme on dit, dans cette profusion de personnages au background finalement plutôt fourni.

Gruenwald y est égal à lui-même, c’est-à-dire pas forcément très doué pour les dialogues et la caractérisation (encore que…), mais généreux dans l’action super-héroïque et très inventif sur les rebondissements SF, comme en atteste cette idée pas inédite mais sympa sur Master Menace. Il est simplement dommage que la moitié de l’album soit consacrée à des développements très « soap » (qui semblent peu adapté à ce format « one-shot ») certes pas déplaisants pour le lecteur familier des personnages, y compris les plus obscurs ; mais on est quand même témoin des atermoiements de Moonglow ou Redstone, et des amourettes de Haywire et Inertia : ce ne sont pas spécialement les persos Marvel les plus exposés, c’est rien de le dire. Difficle de s’impliquer dans cette dimension de l’histoire.

Plus inspiré sur la deuxième moitié du récit, Gruenwald s’y amuse sur deux plans : d’abord, comme à son habitude (Gruenwald était une encyclopédie vivante des comics, d’après son confrère Mark Waid), le scénariste joue sur la continuité et notamment sur ses propres travaux antérieurs. Le « bad guy » de Death of a Universe est une création de Gruenwald dans le cadre de sa fameuse Project Pegasus Saga dans les pages de Marvel Two-In-One qui voyait l’apparition d’Aquarian, nouvelle incarnation de Wundarr l’homme-enfant (lui-même pastiche du plus célèbre des kryptoniens de DC…). Le Nth Man est une sorte de monstre cosmique ou de trou noir vivant ; il est lui aussi la nouvelle incarnation d’un personnage antérieur, le Dr Lightner alias Black Sun. Et puis la simple utilisation du Centurion Ecarlate évoque le vilain Kang et ses multiples incarnations…

D’autre part, Gruenwald s’amuse aussi à multiplier les clins d’oeil et les « emprunts » à l’univers DC : ainsi le Centurion Ecarlate est peut-être devenu dans ce récit un analogue du Time Trapper (ennemi de la Légion des Super-héros) et surtout, la nature très Star Trek de la menace (cette main gigantesque dans l’espace) renvoie autant aux origines de l’univers DC telles qu’observées par le vilain Krona (la « main galactique ») qu’à Crisis on Infinite Earths, et ses univers détruits en cascade dans un « flash » blanc…bien avant Jonathan Hickman et son travail sur la franchise Avengers (je soupçonne d’ailleurs Hickman d’être un admirateur du travail de Gruenwald ; sa reprise du concept du New Universe semble en attester).

Loin d’être aussi marquant ou crucial que la maxi qui l’a précédé, Squadron Supreme - Death of a Universe, malgré ses défauts, demeure un récit plaisant et presque indispensable aux lecteurs familiers de ces personnages. Imparfait mais épique, généreux et ambitieux, ce graphic novel constituerait même un bonus de choix à une éventuelle publication en VF de la maxi « historique » du regretté scénariste…

Merci pour cette chronique exhaustive de ce graphic novel que je ne connais que de nom (alors que j’adore la mini-série d’origine pourtant).

Et dire que la version de JMS est rééditée à plusieurs reprises, alors qu’on trépigne toujours pour une ressortie de celle-ci, c’est rageant.

img11.hostingpics.net/pics/833957tumblrmopo1925kh1qzoglfo1500.png

Gruenwald arborant fièrement son t-shirt « continuity or death »

D’après la légende Gruenwald était tellement fier de sa grande oeuvre, et surtout profondément attaché à ce médium, qu’il a demandé à ce que ses cendres soient mêlées à l’encre qui a servie pour le premier recueil de ce récit d’anthologie.

img11.hostingpics.net/pics/174242tumblrm58c98wAv11qbgo38o11280.jpg

Simonson c’est malicieusement servi de cet statut de Gruenwald de « gardien de la continuité » en lui faisant un clin d’oeil, avec un caméo dans le cadre de la Time Variance Authority.

Oui, c’est ce qui se dit et ce que disait Panini dans son magazine Marvel.

En fait, à ce que j’ai pu lire, ce n’est pas tout à fait ça : lui-même a émis le souhait que ses cendres soient mêlées à l’encre de l’une de ses oeuvres, n’importe laquelle. A son décès (précoce et soudain), c’est sa veuve qui a du choisir, et elle a décidé que ses cendres seraient finalement mêlées à l’encre de la première édition du TPB « Squadron Supreme ». Elle considérait son travail comme son grand oeuvre, comme lui probablement.

Je chipote, hein.

C’est une légende merveilleuse.

Mais il semblerait que ce ne soit qu’une légende.

Jim

Ah oui, tu penses ?

Je m’étais décidé à y croire car Bob Harras et sa veuve Catherine confirment l’anecdote, à ce qu’il semble…

Comme le She-Hulk de Byrne ou certains avengers comme the Vault.

C’est ce que m’a dit un témoin d’époque, mais va savoir.

Alors c’est sans doute vrai.

Le gars qui fait une chronique sur les légendes des comics, et dont le nom m’échappe, il ne dit rien à ce sujet ?

Jim

Donc faut trouver le tpb de1996, c’est con mais maintenant je vais regarder

Et apparemment, cela a également servi pour un poster de Claudio Castellini de l’époque.

Voilà, c’est là que j’avais lu ça, effectivement.

J’aime beaucoup ces « légendes des comic-books révélées », d’ailleurs. Le mec s’appelle Brian Cronin.

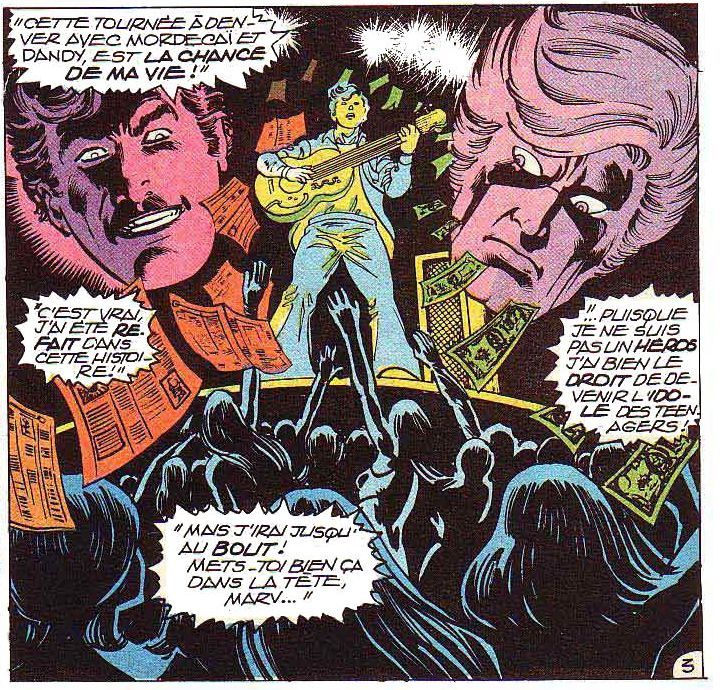

Captain Marvel 37 à 39 : « Lift-Off ! »/"…No Way Out !"/"The Trial of The Watcher"

Après l’âge d’or qu’a constitué le run de Jim Starlin, c’est son compère Steve Englehart qui se voit confier les rênes de la série. Celui-ci va alors l’écrire dans la continuité de son prédécesseur tout en y apportant son propre style et en concluant les intrigues en cours. Un choix somme toute logique vu que Starlin, estimant avoir encore des progrès à faire dans le domaine de l’écriture, avait demandé à son ami de se charger des dialogues des deux derniers épisodes de son run, reprenant ainsi le flambeau de Mike Friedrich.

Signe de l’entente entre les deux, Englehart va jusqu’à développer une sorte de tie-in avant l’heure à la saga de Thanos dans les pages d’Avengers, suite à une demande de Starlin, afin de donner plus de visibilité et d’ampleur à son récit.

Cet épisode déroule un curieux chassé-croisé de fils narratifs, liés à différentes séries, mais qui ne l’empêche pas d’être plutôt clair dans son déroulement (Cap sort tout juste des événements de l’Empire Secret tandis que le récit au long cours impliquant Mantis se poursuit). Le scénariste du proto-crossover Avengers/Defenders War fait preuve de sa tendance à l’interconnection des titres qu’il écrit, à l’instar du retour de Dormammu dans le titre Doctor Strange, et qui ensuite vient jouer les trouble-fêtes lors du double mariage (le mémorable Giant-Size Avengers 4).

L’élément le plus notable de ce récit, outre l’encrage de Cockrum qui en un sens me rappelle un peu l’approche de Palmer sur certains aspects, est le sub-plot qui implique l’armée de Thanos, constituant une flotte spatiale envoyée vers la terre par le titan fou en guise de diversion, tandis qu’il vaque à ses propres desseins sur ce monde (comme quoi le soporifique crossover Infinity n’est pas un sommet d’originalité).

Englehart débute son run en embrayant sur les conséquences immédiates, notamment l’empoisonnement de Mar-Vell par le composé 13 (celui-là même qui est la cause du cancer qui finira par l’emporter). Pour la partie graphique, son choix se porte logiquement sur un ami de Starlin, Al Milgrom. Au départ il fonctionne avec lui de la même manière qu’avec Brunner, le dessinateur participant activement au scénario lors de leurs diverses rencontres, étant du coup crédité en tant que « co-plotter ».

Néanmoins, cette méthode de travail s’est terminée au bout de six mois en raison du déménagement d’Englehart en Californie (Gerber a fait de même et a profité du long voyage et des problèmes de deadlines d’Howard the Duck pour délivrer un des épisodes les plus originaux des années 70). C’est l’occasion pour Milgrom d’avoir une marge de manoeuvre supplémentaire, au point que Englehart a finit par s’occuper essentiellement des dialogues sur la fin, le run se finissant donc comme il avait commencé.

Exit l’amourette avec Lou-Ann, Rick Jones part sur les routes en compagnie d’un manager enthousiaste et d’une collaboratrice mal lunée, au départ en tout cas.

La plupart des ennemis de Mar-Vell lors de cette période vont se révéler être tous liés, d’une manière ou d’une autre, à un groupe de Krees bleus renégats, la Légion Lunatique, des extrémistes racistes obsédés par la pureté génétique de leur peuple, et ouvertement hostiles envers les krees blancs, issus du métissage. Le protecteur de l’univers au service d’Eon est donc pour eux une cible toute désignée, en plus d’être un traître à son peuple selon eux.

Leur principal fait de gloire est surtout d’avoir donné ses pouvoirs à Nitro, ayant plus tard joué un rôle crucial, quoique indirect, dans le décès de Mar-Vell, sans oublier l’incident de Stanford au début de la première Civil War. Suite au crossover Operation: Galactic Storm, la Légion Lunatique a fait son retour par le biais d’une nouvelle version lors du run de Harras sur les Vengeurs.

Le scénariste profite de ce contexte pour évoquer les origines du conflit Kree/Skrull, une histoire relatée à la façon d’une fable, centrée sur le principal enjeu, au point que l’on peut se demander si le narrateur kree a pu enjoliver certains détails, afin de donner le beau rôle à ses ancêtres.

Avec les apports d’Englehart et Starlin sur cette série, tous deux adeptes des paradis artificiels à l’époque, il n’est pas étonnant dès lors d’y retrouver un aspect psychédélique, notamment par le biais de la conscience cosmique, une expansion de la perception pas si éloignée d’un trip. Englehart va même jusqu’à accentuer le parallèle. Au moment de leur voyage vers la Lune, Rick Jones va ainsi expérimenter malgré lui les effets d’une drogue, qu’il croyait être de la simple vitamine C. Les hallucinations provoquent au départ des inconvénients pour la constitution extra-terrestre de Marvel, guère habituée à ces substances.

Mais très vite, cet autre état de conscience libère certaines potentialités, accentuant la symbiose de Rick Jones et de l’ancien guerrier kree, agissant encore plus à l’unisson que d’habitude, une manière d’approcher le sujet décidément loin de l’image plus négative des psychotropes que l’on retrouve dans d’autres oeuvres de la même période (les addictions auxquels sont confrontés Harry Osborn, Tony Stark et Speedy le sidekick de Green Arrow).

Cet élément est présent en filigrane certes, mais il est tout de même là, le signe d’une certaine liberté pour l’équipe créative, bien à son aise dans cette décennie où les éditeurs étaient moins sur le dos des scénaristes (chez la maison des idées en tout cas).

À la longue, cet état proche de la fusion des deux individus, va se révéler être le résultat d’une manigance de L’Intelligence suprême, dans une énième tentative de mêler le potentiel génétique des Krees et des Terriens. D’ailleurs cette situation devait se reproduire lors du 200ème épisode d’Avengers, puisque la grossesse de Carol Danvers devait au départ être le résultat de cette recherche d’hybride, avant que Shooter ne décide qu’il valait mieux trouver une autre explication.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Miss Marvel n’en est pas ressortie grandie, au point que cette situation fasse l’objet d’un coup de gueule de la part de Claremont, dans le fameux annual illustré par le trop rare Michael Golden. Vu l’attachement du scénariste des X-Men pour le personnage on peut comprendre qu’il l’ai eu mauvaise.

Pour revenir à la série dont il est question ici, il y a dans cette poignée d’épisodes une saga qui se démarque à mon sens, celle du procès d’Uatu, dont le postulat de départ est la suite logique aux agissements du personnage, et plus précisément ses multiples ingérences dans les affaires terriennes. Dans le cadre de cette trilogie, il va finalement devoir répondre de ses actes devant une assemblée, dont les membres sont assez peu peu enclins à partager une autre vision sur le même problème, celle de Mar-Vell qui se retrouve dans le rôle pluto ardu de l’unique défendeur.

Cet arc marque aussi la toute première apparition d’Aron le gardien renégat, appelé à avoir par la suite un rôle prépondérant dans le titre Fantastic Four, justement sous la plume d’Englehart, puis de DeFalco (deux de mes runs préférés de la série).

Le personnage est encore à ce moment-là un jeune candide, qui à son premier aperçu du monde extérieur au sien, ne va pas tarder à en reproduire les mécanismes, en particulier au contact de Mar-Vell (accusé du coup par les gardiens de l’avoir corrompu).

Les planches manquent parfois d’une certaine ampleur dans la représentation du monde des gardiens, la faute au style plus sage d’Al Milgrom par rapport aux expérimentations de son prédécesseur, mais tout de même rehaussé dans ce cas précis par l’encrage toujours impeccable de Klaus Janson, dynamisant l’ensemble, à l’instar de ce qu’il a pu faire avec l’avant-dernier épisode du run de Starlin, sans doute le plus péchu graphiquement.

Avec ce récit les auteur ont l’occasion de se pencher sur ce paradoxe récurrent dans l’histoire du personnage, source de conflit interne, à savoir cette tendance à intervenir malgré les préceptes de sa patrie. Comme tous les autres gardiens, il est en théorie inféodé à son voeu de non-ingérence, une règle qu’il va toutefois briser à maintes reprises, le plus souvent dans le cadre des affaires terriennes. Cette neutralité de tous les instants qu’il respectait auparavant va avoir toutefois des conséquences insoupçonnés dans la la cosmogonie de l’univers Marvel.

Lors de sa longue existence, Uatu a fréquemment rencontré Galactus, dès lors les deux restent inextricablement liés, et cela jusqu’à la fin, ou du moins la conclusion, par le biais de la Last Galactus Story inachevée de John Byrne.

Bien vite il est devenu une figure incontournable de l’univers partagé alors en construction, faisant office de point de repère, de lien entre la terre et le monde extérieur, et plus largement entre les débuts de la série Fantastic Four et la période plus cosmique/exotique qui débute avec l’ère Sinnott.

Ce rôle d’annonciateur de périls à venir, permettant d’accentuer la tension dramatique, va fonctionner à merveille lors d’événements à teneur cataclysmique, qu’il s’agisse de la « Galactus Trilogy » ou encore la saga « In Search of Galactus », où il fait monter la sauce à propos de l’affrontement entre Galactus et le Sphinx, hypant bien comme il faut le lecteur, annonçant avec moult superlatifs le duel à venir tel un commentateur sportif, avec moins d’enthousiasme mais plus de gravitas.

En raison de l’augmentation des événements de grande ampleur, il apparaît le plus souvent dans ce genre d’histoires, finissant par être pris pour acquis.

Ses interventions sont à la longue de l’ordre du simple gimmick, symptomatique d’un systématisme un brin pantouflard, consistant à placer le personnage dans la plupart des events Marvel des années 2000, histoire d’assurer le lecteur qu’il se passera quelque chose d’important (et tant pis si les défunts ressuscitent et les conséquences sont défaites). Le fond est atteint lorsque Uatu en est réduit à se fait tabasser gratuitement par le Hulk rouge.

À partir de là il paraît clair que Marvel ne fait plus grand chose d’intéressant avec lui, il ne lui reste donc plus qu’à assumer un dernier rôle, celui du témoin gênant à abattre. C’est chose faite dans le cadre d’Original Sin, un des rares crossovers potables de ces dernières années, avec son intrigue de « whodunit » à l’échelle cosmique qui change agréablement des events qui usent jusqu’à la corde cette convention du genre qu’est le « héros contre héros », assez lassante à force d’être utilisée de plus en plus fréquemment.

Une petite rectification : le Gardien qui a été témoin de l’éclosion de Galactus n’est pas Uatu, mais un autre, Ecce.

Ah merci de la correction ma mémoire m’a joué des tours, d’après le souvenir de cet épisode spécial relatant les origines de Galactus qui reprend des planches de Kirby (Super-Villain Classics #1).

SWAMP THING - American Gothic (Swamp Thing 37 à 50)

Lorsqu’il reprend le titre Saga of the Swamp Thing au numéro 20, Alan Moore n’a pas encore 30 ans, et n’est pas l’auteur célébré que l’on connaît aujourd’hui. A l’issue de sa prestation, il aura aussi écrit le chef-d’oeuvre Watchmen, Killing Joke et certaines des meilleurs histoires de Superman jamais écrites. Ces perles auraient même tendance à faire de l’ombre au titre qui l’a pourtant lancé auprès du public américain.

C’est pourtant un des travaux les plus impressionnants du scénariste britannique.

L’arc American Gothic est probablement la partie la plus célèbre de ce run. Pourtant, il est loin d’en être la part la plus aboutie ou novatrice…à l’exclusion de sa formidable dernière ligne droite, et de son incroyable climax (le numéro 50, un des comic-books les plus jouissifs qui puissent exister).

Il faut dire que la concurrence au sein-même du run est sacrément costaude. En reprenant le titre (rebaptisé tout simplement Swamp Thing au numéro 31), Moore, bien épaulé par le formidable tandem artistique Steve Bissette/John Totleben (eux-mêmes parfois relayés par Rick Veitch et Stan Woch), aligne une série d’épisodes invraisemblablement bons.

Après avoir soldé les intrigues en cours dans le premier numéro qu’il signe (le 20), Moore rédige un véritable manifeste de la meilleurs façon de réinventer un personnage au potentiel pas transcendant sur le papier. C’est le numéro 21, The Anatomy Lesson, au titre inspiré par un tableau fameux de Rembrandt, qui a laissé sur les fesses tous ses lecteurs par son brio et son intelligence. Il faut dire que Moore avait eu l’occasion de s’exercer avec les titres Marvelman et Captain Britain, où il mettait déjà en scène de telles « déconstructions », mais de façon moins radicale et virtuose. Le reste de l’arc qui oppose Swamp Thing à Jason Woodrue n’est pas moins impressionnant, d’ailleurs.

La Créature des Marais, en bonne VF, n’est donc pas un homme transformé en plante, mais une plante qui se prenait pour un homme. Tout au long de son run, en parallèle de ses tentatives de rafraîchir les récits horrifiques, Moore va raconter comment le monstre « s’humanise » tout en se « déshumanisant » ; il va par exemple aimer, y compris physiquement, mais à sa façon inhumaine. Moore semble intéressé à l’idée d’explorer un mode de pensée et de vie qui n’a rien d’humain. Une approche authentiquement originale.

Dans les arcs suivants, Moore explore davantage encore la veine proprement horrifique du titre, avec le formidable triptyque mettant en scène Etrigan le Démon (opposé au Monkey King ; cette fois c’est le peintre Goya qui est convoqué…), et la saga qui voit le retour de l’archi-ennemi de la Créature, Arcane, qui condamne sa propre nièce Abby (la compagne de Swamp Thing) aux Enfers. Dans un annual anthologique qui doit autant au Dante’s Inferno qu’au mythe orphique (avec Abby dans le rôle d’Eurydice), Swamp Thing défie les lois de la nature et ramène son amour perdu, tout en faisant la rencontre de quelques-unes des figures du panthéon surnaturel de DC : le Phantom Stranger, le Spectre et Deadman font la connaissance de la Créature…

Moore oppose ensuite son héros à Nukeface, symbole de l’industrie nucléaire, qui le détruit purement et simplement par sa seule présence. Ce n’est pas là la meilleure veine de Moore, mais nous y reviendrons.

Le numéro 37 est historique à plus d’un titre ; il lance le fameux arc qui nous intéresse aujourd’hui, et marque aussi la première apparition d’un personnage dont l’aura ne va pas tarder à excéder les pages de Swamp Thing : il s’agit de John Constantine, le futur anti-héros du titre Hellblazer. L’anecdote est connue : Moore souhaite créer un personnage de mystique qui change des canons habituels (Mandrake ou Doc Strange par exemple), et ses collaborateurs aux dessins lui donneront le visage de Sting (qui s’en est trouvé ravi, paraît-il). Un trench-coat et une cigarette au bec, sans compter une morgue et un humour ravageurs, et voilà qu’un nouvel archétype est né.

Constantine apparaît vite comme un manipulateur qui semble vouloir engager malgré lui le héros du titre sur un chemin dont il se garde bien d’éclairer la nature. Néanmoins, il en profite également pour révéler à la Créature toute l’étendue de son potentiel : Swamp Thing ne met pas longtemps à « reconstruire » son corps détruit par Nukeface. Il se découvre virtuellement immortel et indestructible. Constantine l’invite même à utiliser ses capacités pour voyager en un clin d’oeil à travers le monde.

Partant de là, Constantine va « missionner » la Créature pour régler différentes situations à travers le continent américain, dans un but mystérieux qu’il se garde bien de révéler. A chaque fois, Swamp Thing est opposé à une manifestation différente du Mal, comme un prolégomène à un Mal plus grand à venir.

Soyons clairs : sur cette première partie de l’arc, Moore déçoit un peu.

Abandonnant l’approche très fraîche du genre horrifique dont il a pu faire la démonstration sur ses premiers épisodes, le scénariste souhaite revisiter certains figures archétypales du genre, comme le vampire, le loup-garou, le fantôme, etc… A chaque fois, il tente de réinvestir ces figures d’un sens nouveau, plus « raccord » avec les problématiques socio-politiques de son temps (l’équivalent des comics « relevent » des années 70, en somme).

Si l’idée ne manque pas de pertinence ni de cohérence (les grandes figures horrifiques ont toujours été utilisées en ce sens) et que le résultat n’a rien de honteux du fait du talent invraisemblable de Moore, force est de constater que le scénariste habituellement si subtil a ici la main un peu lourde. Ces récits « à thèse » volontiers moralisateurs ne constituent pas sa meilleurs veine.

Clairement la partie la moins inspirée de son run, même si quelques pépites surnagent évidemment, comme l’épisode 44, Bogeymen. Cet épisode glaçant oppose la Créature à un serial-killer qui se souvient de ses victimes par leur regard au moment de leur mise à mort. Raconté en vue subjective, l’épisode est diabolique, puisqu’il finit par faire du tueur la victime du héros (eh oui, le titre était au pluriel ; Moore n’oublie pas que son héros est un monstre, après tout).

A compter du numéro 45, le récit s’emballe, à la faveur d’une contingence extérieure. Durant l’arc avec Arcane, Moore avait déjà fait référence au méga-event de DC, Crisis on Infinite Earths (le Monitor y faisait une apparition). Arrivé au numéro 45, Moore doit fournir un tie-in à l’événement en cours. Malicieusement, il en profite pour faire de la plus grande catastrophe cosmique de l’histoire des comics une simple diversion servant les buts des mystérieux adversaires de Swamp Thing ; c’est en tout cas ce que lui explique Constantine, décidément bien rencardé.

Le magicien punk de Liverpool explique à Swamp Thing que son périple à travers l’Amérique n’avait pour autre but que de le familiariser avec la nature du Mal, en vue d’une confrontation cataclysmique à venir. Il leur reste néanmoins une chance d’éviter la catastrophe ; Constantine révèle la vraie nature du danger au lecteur et au héros : une terrifiante conjuration d’anciens sorciers mâles d’Amérique du Sud, la Brujeria, a manipulé les événements pour accentuer la croyance humaine dans les phénomènes surnaturels, pour favoriser un rituel d’invocation. La Crise constitue la dernière diversion dont ils avaient besoin pour réveiller un Mal bien plus ancien et terrible que l’on ne pouvait l’imaginer.

Cette formidable série d’épisode est marquée par l’invention du Parlement des Arbres, un ajout de poids au mythe Swamp Thing. La Créature est guidée par Constantine vers une sorte de « cimetière des éléphants » de créatures semblables à Swamp Thing : il n’était donc pas le premier de sa lignée. Moore ici profite de son invention pour « réparer » un élément de continuité propre au personnage. Avant Alec Holland, il y a eu un autre Swamp Thing, le premier apparu (dans House of Secrets 92), à l’existence incompatible avec celle du « vrai » Swamp Thing. Moore règle le problème : il y a eu des dynasties entières de Swamp Things à travers les siècles, aux noms et aux origines étrangement similaires. D’une certaine façon, le Parlement précède des figures narratives comme la Suprématie chez Supreme du même Moore. Le scénariste, dans les deux cas, introduit un élément méta-textuel dans ses récits pour résoudre des « incohérences »…

Swamp Thing sort quelque peu dépité de sa rencontre avec son « ascendance » ; John Constantine lui avait dit que de précieux indices lui seraient livrés sur le combat à venir, mais la Créature n’a pas su les décrypter. Il échoue de plus à arrêter la Brujeria et leur messager-corbeau, qui invoquent donc leur mystérieux et tout-puissant adversaire (Swamp Thing a en fait préféré sauver Constantine plutôt que d’arrêter l’oiseau).

Tout est donc perdu et il faut s’apprêter à faire face au Mal ultime. Les deux alliés se séparent et rassemblent chacun de leur coté des alliés en vue du combat final. Celui-ci survient dans l’incroyable numéro 50, le bien-nommé The End.

La Créature des marais retourne dans le monde spirituel, aux portes des Enfers, pour rassembler une armée constituée de démons comme Etrigan, mais aussi de Deadman, du Spectre, du Phantom Stranger et du Docteur Fate, le super-héros mystique DC par excellence. Mine de rien, ce que fait là Moore n’est ni plus ni moins que la création de la Justice League Dark des décennies avant la lettre. Décidément, on mesure mal (et Moore lui-même probablement est dans ce cas) à quel point ses travaux de l’époque ont établis les bases de dizaines de récits DC à venir (que ce soit avec le Green Lantern Corps ou ici avec cette « réorganisation » de tout le pan surnaturel de l’univers DC, qui nourrira aussi bien les travaux de Neil Gaiman ou Grant Morrison que de futurs films DC…).

De son côté, Constantine rassemble une congrégation de sorciers (farcie de vieilles créations DC comme Sargon, le Dr Occult, Zatara et sa fille Zatanna, le Baron Winters, etc… Ces occultistes, assistés du télépathe Mento (membre de la Doom Patrol des années 60), organisent une dangereuse séance de spiritisme afin d’assister les armées qui se rassemblent aux portes des Enfers.

Cette séance de spiritisme sera reprise par Grant Morrison pour les besoins de son immense Seven Soldiers : dans la mini consacrée à Zatanna, l’héroïne y revit ce traumatisme.

Le numéro 50 retrace en parallèle le destin de ces deux groupes, confrontés au danger ultime qui entent fondre sur le Paradis pour le détruire…

Moore souhaite donner à la menace qui couve une réelle aura de danger et de mythe : pour se faire, il créé l’antagoniste ultime, The Great Evil Beast ou « The Great Darkness » (à ne pas confondre avec la menace homonyme apparue dans les pages de Legion of Super-Heroes, en fait Darkseid en personne), en s’inspirant de vieilles hérésies antiques comme le manichéisme ; il jouera d’ailleurs de façon très cohérente, tout au long du récit, sur la notion de manichéisme. Cette « grande bête » n’est autre que l’Ombre primordiale. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit » et que la lumière fut, lui-même projeta une ombre. Cette ombre, c’est la seule chose extérieure à la création divine, c’est le double inversé de Dieu, endormi depuis l’aube des temps.

Dans une approche assez lovecraftienne dans l’esprit, Moore opte pour un certain « matérialisme » dans sa description de cet affrontement hors-normes. Le bougre s’y entend en matière de spectacle et le climax de l’épisode, invraisemblablement puissant et jouissif (j’insiste : à se dévisser la tête de puissance étourdissante, vraiment), réserve quelques surprises aux lecteurs.

Swamp Thing et ses alliés, au début, ne comprennent pas à quoi ils ont à faire ; ils pensent que la Bête est une immense masse informe de noirceur. Puis ils comprennent qu’il a une forme (une limace ou un serpent gigantesque) et des « textures » différentes.

Mais quand le Spectre rentre en jeu sous une forme gigantesque, ils comprennent que la structure de l’adversaire est plus complexe. Ils ont commis une erreur de perception, car l’adversaire est trop immense pour leur entendement : tout le temps du combat, ils n’ont fait face qu’au…bout du doigt de l’entité !!!

Ils comprennent qu’ils ne sont pas de taille quand c’est une autre main gigantesque (celle de la Présence, ou Dieu en personne !!!) qui vient régler le conflit…

Waouh !! Difficile de faire plus épique et puissant. Swamp Thing jouera un rôle crucial lors de ce conflit cataclysmique, éclairé par sa compréhension nouvelle de la nature du Mal (d’où les manipulations de Constantine), et comprenant enfin les propos du Parlement des Arbres.

A la fin de l’épisode, la création toute entière a changé : la nature des relations du Bien et du Mal est altérée. Là aussi, il faut y voir un commentaire méta-textuel de la part de Moore : utilisant le tàijí tú (le symbole fameux du Yin et du Yang) pour métaphoriser son propos, le scénariste décrète que dorénavant le Bien et le Mal de l’univers DC seront inextricablement mêlés, battant en brèche le manichéisme en vigueur jusqu’alors. On peut y voir une preuve d’immodestie de la part de Moore (un reproche qui lui sera souvent fait), mais c’est en tout cas d’une cohérence redoutable.

Le Mal a-t-il disparu pour autant ? Non, nous dit Moore, utilisant pour se faire Cain et Abel, figures bibliques du premier meurtrier et de la première victime de l’humanité. Les versions DC de ces figures ont été utilisées à partir de la fin des années 60 comme « hôtes » de différentes anthologies horrifiques (comme House of Secrets, justement). Neil Gaiman, « héritier » de Moore, saura s’en rappeler pour les besoins de son Sandman…

A la fin de Swamp Thing 50, Cain et Abel, spectateurs du récit, commentent sa conclusion, mais Cain ne peut s’empêcher d’assassiner pour la énième fois son frère, attestant du caractère inéluctable du Mal.

A bien des égards, John Constantine est le véritable héros de cet arc narratif ; c’est lui qui met en branle les événements qui permettront la sauvegarde de la création toute entière (excusez du peu) ; il fait même preuve d’un héroïsme insensé en organisant la dangereuse séance de spiritisme du dernier numéro de l’arc, dont tout le monde ne réchappe pas vivant ou indemne (Mento, par exemple, comme une image du lecteur soufflé par la puissance du récit de Moore, perd la raison en comprenant la vraie nature du combat qui s’est joué).

Rétrospectivement, il est frappant de constater à quel point toutes les caractéristiques du personnage sont déjà là : manipulateur mais déterminé, l’anti-héros occulte est déjà marqué par une fâcheuse tendance à user de ses proches comme chair à canon ; on fait d’ailleurs déjà ici référence au mystérieux incident de Newcastle qui aura une importance crucial dans le titre Hellblazer. Décidément, DC doit beaucoup à Moore…

30 ans après, la conclusion d’American Gothic est toujours aussi soufflante, son impact préservé de l’usure du temps. On chercherait même en vain au sein des events actuels une telle démesure, un tel souffle épique. Le génie britannique n’avait pas fini de nous régaler (y compris sur le titre Swamp Thing dont il signera encore une quinzaine d’épisodes avec Rick Veitch ; Swamp Thing 50 est le chant du cygne pour le formidable tandem Bissette / Totleben), mais s’il n’avait signé que ce run, il aurait déjà mérité de rentrer dans l’histoire du médium.

Une belle idée de réédition, les tentatives récentes de Delcourt puis Panini n’ayant pas été à leur terme : Urban, nous lis-tu ??

Ah tiens, j’ai oublié un petit détail, qui renforce l’idée que Moore est décidément très inspiré par la « vieille » continuité DC qu’il semble connaître sur le bout des doigts : si la majorité des démons de l’Enfer se range avec Etrigan aux côtés du héros, une faction dissidente sentant le vent tourner (ce ne sont pas des démons pour rien) se range aux côtés de l’antagoniste ultime. Ceux-là sont menés par les « Demons Three », vieux adversaires de la Justice League apparus aux premières heures du titre (le numéro 10, en 1962, qui voit aussi l’apparition du mystique Félix Faust). L’un d’entre eux est d’ailleurs tué par Docteur Fate dans le feu de l’action…

On reverra les deux survivants aux côtés du démon Néron au cours de l’événement « Underworld Unleashed », dans les années 90.