SWAMP THING - American Gothic (Swamp Thing 37 à 50)

Lorsqu’il reprend le titre Saga of the Swamp Thing au numéro 20, Alan Moore n’a pas encore 30 ans, et n’est pas l’auteur célébré que l’on connaît aujourd’hui. A l’issue de sa prestation, il aura aussi écrit le chef-d’oeuvre Watchmen, Killing Joke et certaines des meilleurs histoires de Superman jamais écrites. Ces perles auraient même tendance à faire de l’ombre au titre qui l’a pourtant lancé auprès du public américain.

C’est pourtant un des travaux les plus impressionnants du scénariste britannique.

L’arc American Gothic est probablement la partie la plus célèbre de ce run. Pourtant, il est loin d’en être la part la plus aboutie ou novatrice…à l’exclusion de sa formidable dernière ligne droite, et de son incroyable climax (le numéro 50, un des comic-books les plus jouissifs qui puissent exister).

Il faut dire que la concurrence au sein-même du run est sacrément costaude. En reprenant le titre (rebaptisé tout simplement Swamp Thing au numéro 31), Moore, bien épaulé par le formidable tandem artistique Steve Bissette/John Totleben (eux-mêmes parfois relayés par Rick Veitch et Stan Woch), aligne une série d’épisodes invraisemblablement bons.

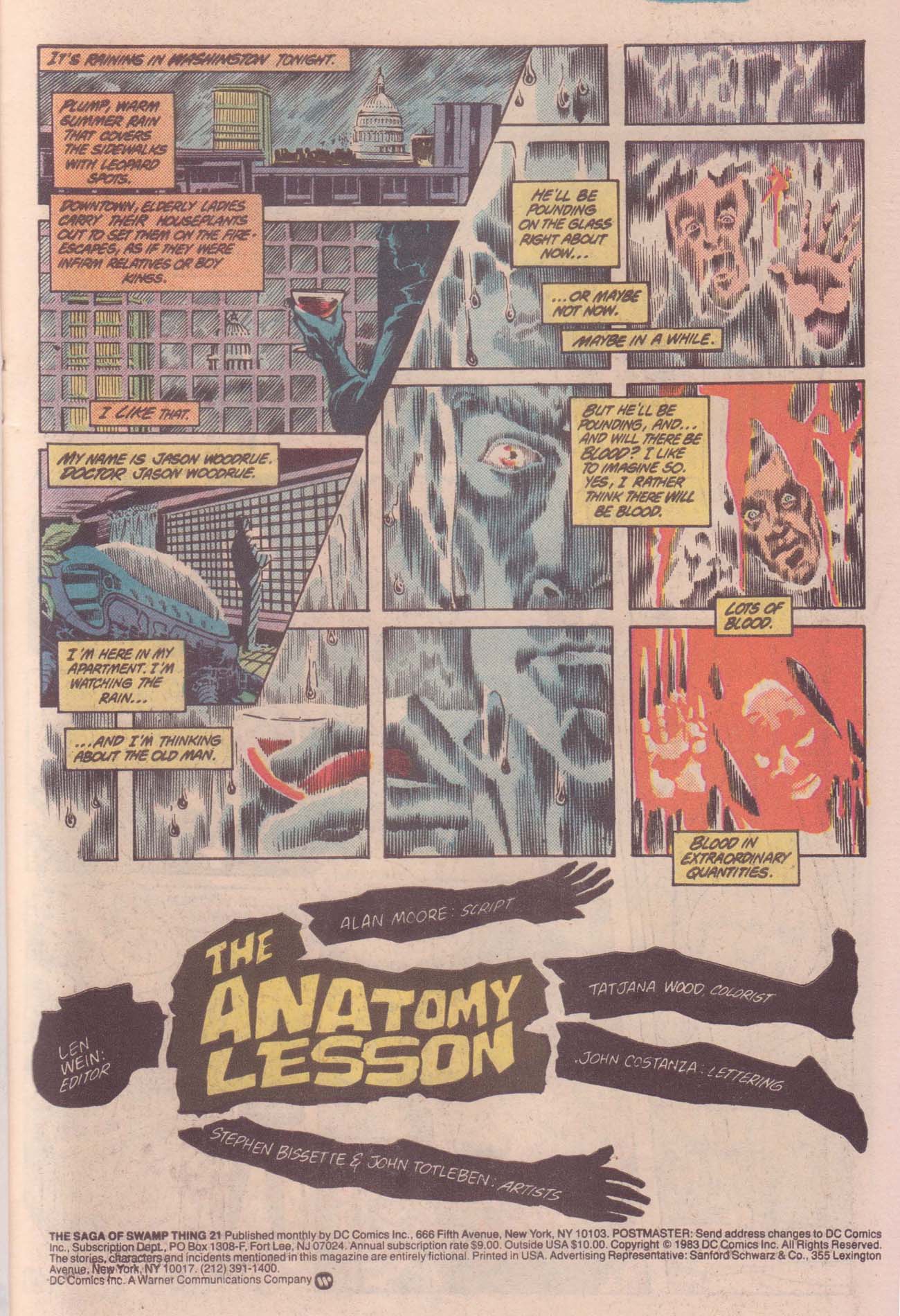

Après avoir soldé les intrigues en cours dans le premier numéro qu’il signe (le 20), Moore rédige un véritable manifeste de la meilleurs façon de réinventer un personnage au potentiel pas transcendant sur le papier. C’est le numéro 21, The Anatomy Lesson, au titre inspiré par un tableau fameux de Rembrandt, qui a laissé sur les fesses tous ses lecteurs par son brio et son intelligence. Il faut dire que Moore avait eu l’occasion de s’exercer avec les titres Marvelman et Captain Britain, où il mettait déjà en scène de telles « déconstructions », mais de façon moins radicale et virtuose. Le reste de l’arc qui oppose Swamp Thing à Jason Woodrue n’est pas moins impressionnant, d’ailleurs.

La Créature des Marais, en bonne VF, n’est donc pas un homme transformé en plante, mais une plante qui se prenait pour un homme. Tout au long de son run, en parallèle de ses tentatives de rafraîchir les récits horrifiques, Moore va raconter comment le monstre « s’humanise » tout en se « déshumanisant » ; il va par exemple aimer, y compris physiquement, mais à sa façon inhumaine. Moore semble intéressé à l’idée d’explorer un mode de pensée et de vie qui n’a rien d’humain. Une approche authentiquement originale.

Dans les arcs suivants, Moore explore davantage encore la veine proprement horrifique du titre, avec le formidable triptyque mettant en scène Etrigan le Démon (opposé au Monkey King ; cette fois c’est le peintre Goya qui est convoqué…), et la saga qui voit le retour de l’archi-ennemi de la Créature, Arcane, qui condamne sa propre nièce Abby (la compagne de Swamp Thing) aux Enfers. Dans un annual anthologique qui doit autant au Dante’s Inferno qu’au mythe orphique (avec Abby dans le rôle d’Eurydice), Swamp Thing défie les lois de la nature et ramène son amour perdu, tout en faisant la rencontre de quelques-unes des figures du panthéon surnaturel de DC : le Phantom Stranger, le Spectre et Deadman font la connaissance de la Créature…

Moore oppose ensuite son héros à Nukeface, symbole de l’industrie nucléaire, qui le détruit purement et simplement par sa seule présence. Ce n’est pas là la meilleure veine de Moore, mais nous y reviendrons.

Le numéro 37 est historique à plus d’un titre ; il lance le fameux arc qui nous intéresse aujourd’hui, et marque aussi la première apparition d’un personnage dont l’aura ne va pas tarder à excéder les pages de Swamp Thing : il s’agit de John Constantine, le futur anti-héros du titre Hellblazer. L’anecdote est connue : Moore souhaite créer un personnage de mystique qui change des canons habituels (Mandrake ou Doc Strange par exemple), et ses collaborateurs aux dessins lui donneront le visage de Sting (qui s’en est trouvé ravi, paraît-il). Un trench-coat et une cigarette au bec, sans compter une morgue et un humour ravageurs, et voilà qu’un nouvel archétype est né.

Constantine apparaît vite comme un manipulateur qui semble vouloir engager malgré lui le héros du titre sur un chemin dont il se garde bien d’éclairer la nature. Néanmoins, il en profite également pour révéler à la Créature toute l’étendue de son potentiel : Swamp Thing ne met pas longtemps à « reconstruire » son corps détruit par Nukeface. Il se découvre virtuellement immortel et indestructible. Constantine l’invite même à utiliser ses capacités pour voyager en un clin d’oeil à travers le monde.

Partant de là, Constantine va « missionner » la Créature pour régler différentes situations à travers le continent américain, dans un but mystérieux qu’il se garde bien de révéler. A chaque fois, Swamp Thing est opposé à une manifestation différente du Mal, comme un prolégomène à un Mal plus grand à venir.

Soyons clairs : sur cette première partie de l’arc, Moore déçoit un peu.

Abandonnant l’approche très fraîche du genre horrifique dont il a pu faire la démonstration sur ses premiers épisodes, le scénariste souhaite revisiter certains figures archétypales du genre, comme le vampire, le loup-garou, le fantôme, etc… A chaque fois, il tente de réinvestir ces figures d’un sens nouveau, plus « raccord » avec les problématiques socio-politiques de son temps (l’équivalent des comics « relevent » des années 70, en somme).

Si l’idée ne manque pas de pertinence ni de cohérence (les grandes figures horrifiques ont toujours été utilisées en ce sens) et que le résultat n’a rien de honteux du fait du talent invraisemblable de Moore, force est de constater que le scénariste habituellement si subtil a ici la main un peu lourde. Ces récits « à thèse » volontiers moralisateurs ne constituent pas sa meilleurs veine.

Clairement la partie la moins inspirée de son run, même si quelques pépites surnagent évidemment, comme l’épisode 44, Bogeymen. Cet épisode glaçant oppose la Créature à un serial-killer qui se souvient de ses victimes par leur regard au moment de leur mise à mort. Raconté en vue subjective, l’épisode est diabolique, puisqu’il finit par faire du tueur la victime du héros (eh oui, le titre était au pluriel ; Moore n’oublie pas que son héros est un monstre, après tout).

A compter du numéro 45, le récit s’emballe, à la faveur d’une contingence extérieure. Durant l’arc avec Arcane, Moore avait déjà fait référence au méga-event de DC, Crisis on Infinite Earths (le Monitor y faisait une apparition). Arrivé au numéro 45, Moore doit fournir un tie-in à l’événement en cours. Malicieusement, il en profite pour faire de la plus grande catastrophe cosmique de l’histoire des comics une simple diversion servant les buts des mystérieux adversaires de Swamp Thing ; c’est en tout cas ce que lui explique Constantine, décidément bien rencardé.

Le magicien punk de Liverpool explique à Swamp Thing que son périple à travers l’Amérique n’avait pour autre but que de le familiariser avec la nature du Mal, en vue d’une confrontation cataclysmique à venir. Il leur reste néanmoins une chance d’éviter la catastrophe ; Constantine révèle la vraie nature du danger au lecteur et au héros : une terrifiante conjuration d’anciens sorciers mâles d’Amérique du Sud, la Brujeria, a manipulé les événements pour accentuer la croyance humaine dans les phénomènes surnaturels, pour favoriser un rituel d’invocation. La Crise constitue la dernière diversion dont ils avaient besoin pour réveiller un Mal bien plus ancien et terrible que l’on ne pouvait l’imaginer.

Cette formidable série d’épisode est marquée par l’invention du Parlement des Arbres, un ajout de poids au mythe Swamp Thing. La Créature est guidée par Constantine vers une sorte de « cimetière des éléphants » de créatures semblables à Swamp Thing : il n’était donc pas le premier de sa lignée. Moore ici profite de son invention pour « réparer » un élément de continuité propre au personnage. Avant Alec Holland, il y a eu un autre Swamp Thing, le premier apparu (dans House of Secrets 92), à l’existence incompatible avec celle du « vrai » Swamp Thing. Moore règle le problème : il y a eu des dynasties entières de Swamp Things à travers les siècles, aux noms et aux origines étrangement similaires. D’une certaine façon, le Parlement précède des figures narratives comme la Suprématie chez Supreme du même Moore. Le scénariste, dans les deux cas, introduit un élément méta-textuel dans ses récits pour résoudre des « incohérences »…

Swamp Thing sort quelque peu dépité de sa rencontre avec son « ascendance » ; John Constantine lui avait dit que de précieux indices lui seraient livrés sur le combat à venir, mais la Créature n’a pas su les décrypter. Il échoue de plus à arrêter la Brujeria et leur messager-corbeau, qui invoquent donc leur mystérieux et tout-puissant adversaire (Swamp Thing a en fait préféré sauver Constantine plutôt que d’arrêter l’oiseau).

Tout est donc perdu et il faut s’apprêter à faire face au Mal ultime. Les deux alliés se séparent et rassemblent chacun de leur coté des alliés en vue du combat final. Celui-ci survient dans l’incroyable numéro 50, le bien-nommé The End.

La Créature des marais retourne dans le monde spirituel, aux portes des Enfers, pour rassembler une armée constituée de démons comme Etrigan, mais aussi de Deadman, du Spectre, du Phantom Stranger et du Docteur Fate, le super-héros mystique DC par excellence. Mine de rien, ce que fait là Moore n’est ni plus ni moins que la création de la Justice League Dark des décennies avant la lettre. Décidément, on mesure mal (et Moore lui-même probablement est dans ce cas) à quel point ses travaux de l’époque ont établis les bases de dizaines de récits DC à venir (que ce soit avec le Green Lantern Corps ou ici avec cette « réorganisation » de tout le pan surnaturel de l’univers DC, qui nourrira aussi bien les travaux de Neil Gaiman ou Grant Morrison que de futurs films DC…).

De son côté, Constantine rassemble une congrégation de sorciers (farcie de vieilles créations DC comme Sargon, le Dr Occult, Zatara et sa fille Zatanna, le Baron Winters, etc… Ces occultistes, assistés du télépathe Mento (membre de la Doom Patrol des années 60), organisent une dangereuse séance de spiritisme afin d’assister les armées qui se rassemblent aux portes des Enfers.

Cette séance de spiritisme sera reprise par Grant Morrison pour les besoins de son immense Seven Soldiers : dans la mini consacrée à Zatanna, l’héroïne y revit ce traumatisme.

Le numéro 50 retrace en parallèle le destin de ces deux groupes, confrontés au danger ultime qui entent fondre sur le Paradis pour le détruire…

Moore souhaite donner à la menace qui couve une réelle aura de danger et de mythe : pour se faire, il créé l’antagoniste ultime, The Great Evil Beast ou « The Great Darkness » (à ne pas confondre avec la menace homonyme apparue dans les pages de Legion of Super-Heroes, en fait Darkseid en personne), en s’inspirant de vieilles hérésies antiques comme le manichéisme ; il jouera d’ailleurs de façon très cohérente, tout au long du récit, sur la notion de manichéisme. Cette « grande bête » n’est autre que l’Ombre primordiale. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit » et que la lumière fut, lui-même projeta une ombre. Cette ombre, c’est la seule chose extérieure à la création divine, c’est le double inversé de Dieu, endormi depuis l’aube des temps.

Dans une approche assez lovecraftienne dans l’esprit, Moore opte pour un certain « matérialisme » dans sa description de cet affrontement hors-normes. Le bougre s’y entend en matière de spectacle et le climax de l’épisode, invraisemblablement puissant et jouissif (j’insiste : à se dévisser la tête de puissance étourdissante, vraiment), réserve quelques surprises aux lecteurs.

Swamp Thing et ses alliés, au début, ne comprennent pas à quoi ils ont à faire ; ils pensent que la Bête est une immense masse informe de noirceur. Puis ils comprennent qu’il a une forme (une limace ou un serpent gigantesque) et des « textures » différentes.

Mais quand le Spectre rentre en jeu sous une forme gigantesque, ils comprennent que la structure de l’adversaire est plus complexe. Ils ont commis une erreur de perception, car l’adversaire est trop immense pour leur entendement : tout le temps du combat, ils n’ont fait face qu’au…bout du doigt de l’entité !!!

Ils comprennent qu’ils ne sont pas de taille quand c’est une autre main gigantesque (celle de la Présence, ou Dieu en personne !!!) qui vient régler le conflit…

Waouh !! Difficile de faire plus épique et puissant. Swamp Thing jouera un rôle crucial lors de ce conflit cataclysmique, éclairé par sa compréhension nouvelle de la nature du Mal (d’où les manipulations de Constantine), et comprenant enfin les propos du Parlement des Arbres.

A la fin de l’épisode, la création toute entière a changé : la nature des relations du Bien et du Mal est altérée. Là aussi, il faut y voir un commentaire méta-textuel de la part de Moore : utilisant le tàijí tú (le symbole fameux du Yin et du Yang) pour métaphoriser son propos, le scénariste décrète que dorénavant le Bien et le Mal de l’univers DC seront inextricablement mêlés, battant en brèche le manichéisme en vigueur jusqu’alors. On peut y voir une preuve d’immodestie de la part de Moore (un reproche qui lui sera souvent fait), mais c’est en tout cas d’une cohérence redoutable.

Le Mal a-t-il disparu pour autant ? Non, nous dit Moore, utilisant pour se faire Cain et Abel, figures bibliques du premier meurtrier et de la première victime de l’humanité. Les versions DC de ces figures ont été utilisées à partir de la fin des années 60 comme « hôtes » de différentes anthologies horrifiques (comme House of Secrets, justement). Neil Gaiman, « héritier » de Moore, saura s’en rappeler pour les besoins de son Sandman…

A la fin de Swamp Thing 50, Cain et Abel, spectateurs du récit, commentent sa conclusion, mais Cain ne peut s’empêcher d’assassiner pour la énième fois son frère, attestant du caractère inéluctable du Mal.

A bien des égards, John Constantine est le véritable héros de cet arc narratif ; c’est lui qui met en branle les événements qui permettront la sauvegarde de la création toute entière (excusez du peu) ; il fait même preuve d’un héroïsme insensé en organisant la dangereuse séance de spiritisme du dernier numéro de l’arc, dont tout le monde ne réchappe pas vivant ou indemne (Mento, par exemple, comme une image du lecteur soufflé par la puissance du récit de Moore, perd la raison en comprenant la vraie nature du combat qui s’est joué).

Rétrospectivement, il est frappant de constater à quel point toutes les caractéristiques du personnage sont déjà là : manipulateur mais déterminé, l’anti-héros occulte est déjà marqué par une fâcheuse tendance à user de ses proches comme chair à canon ; on fait d’ailleurs déjà ici référence au mystérieux incident de Newcastle qui aura une importance crucial dans le titre Hellblazer. Décidément, DC doit beaucoup à Moore…

30 ans après, la conclusion d’American Gothic est toujours aussi soufflante, son impact préservé de l’usure du temps. On chercherait même en vain au sein des events actuels une telle démesure, un tel souffle épique. Le génie britannique n’avait pas fini de nous régaler (y compris sur le titre Swamp Thing dont il signera encore une quinzaine d’épisodes avec Rick Veitch ; Swamp Thing 50 est le chant du cygne pour le formidable tandem Bissette / Totleben), mais s’il n’avait signé que ce run, il aurait déjà mérité de rentrer dans l’histoire du médium.

Une belle idée de réédition, les tentatives récentes de Delcourt puis Panini n’ayant pas été à leur terme : Urban, nous lis-tu ??

![]()

![]() C’est une très bonne critique avec des anecdotes très intéressantes !

C’est une très bonne critique avec des anecdotes très intéressantes !