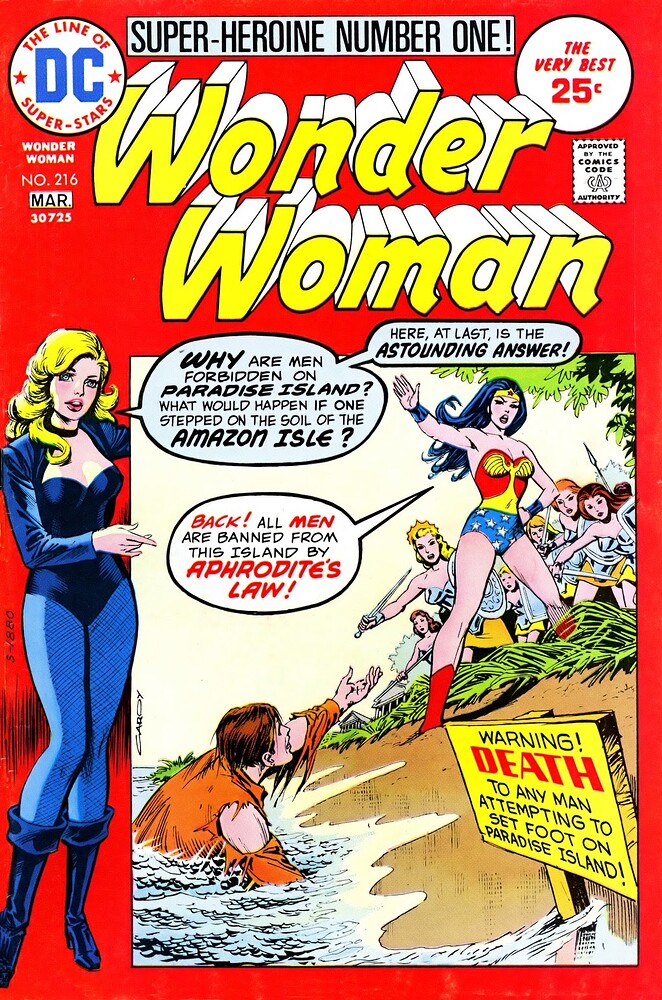

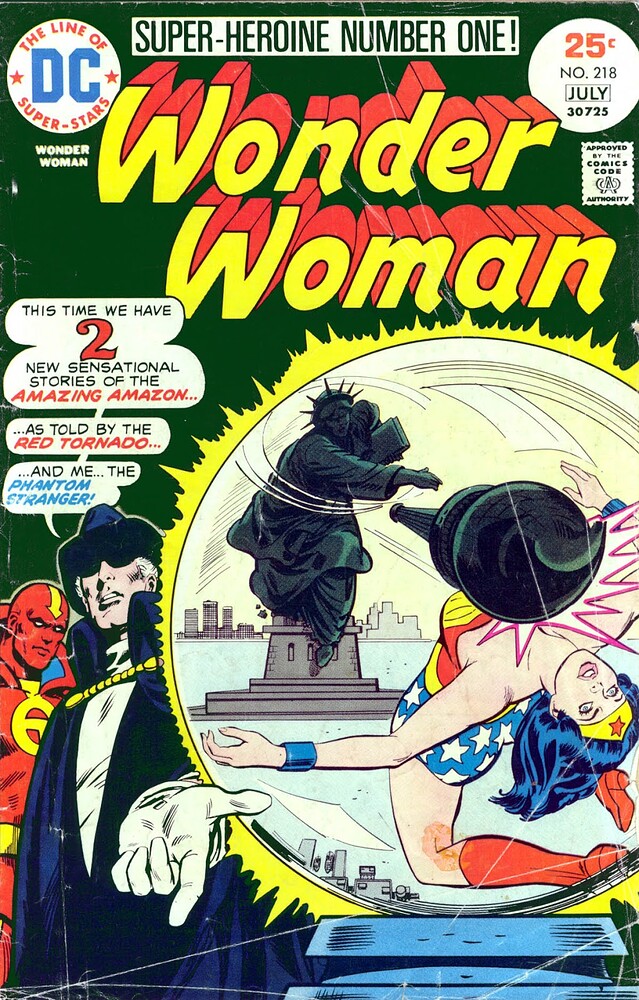

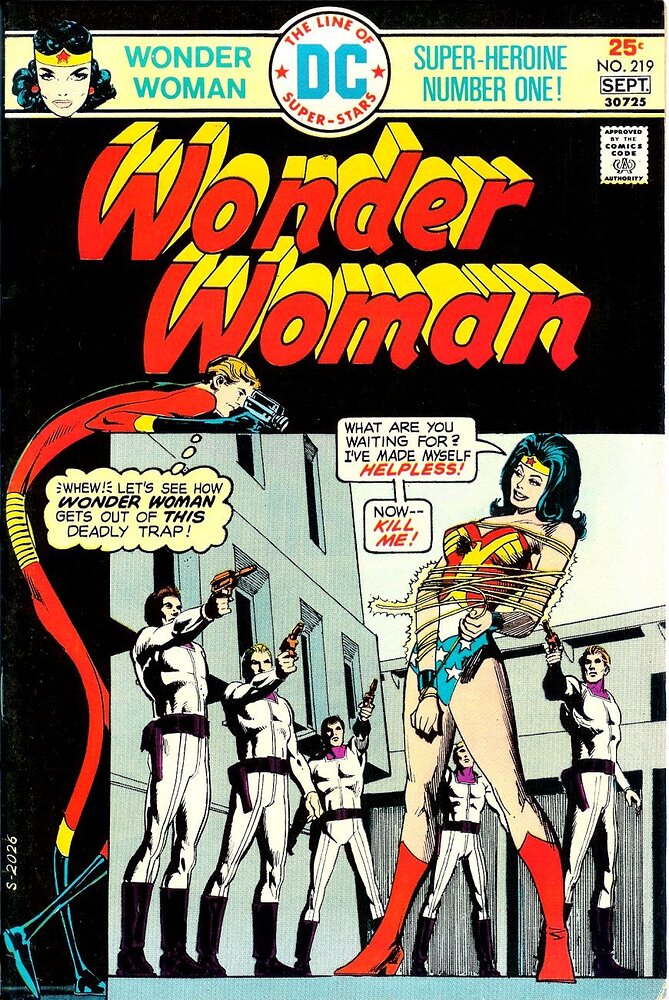

Il y a quelque temps, je relevais l’existence de ça :

Ce à quoi Alexa me répondait, avec sa pertinence habituelle :

Commandé depuis plusieurs semaines déjà.^^ J’ai d’ailleurs créé la fiche série mais j’attends d’avoir une image de la couverture définitive avant de créer la fiche du volume.

@ Jim : Tu es sur de ne pas les avoir déjà lu ? Les numéros concernés sont déjà presque tous sorti chez Arédit/Artima dans la collection Super action avec Wonder Woman.

Et comme je le précisais à l’époque, quelques images me disaient quelque chose, je me souvenais vaguement de l’épisode dessiné par Kurt

Schaffenberger (dont j’aime beaucoup le trait rond, naïf, presque pour enfants), ainsi que de l’épisode de Dick Giordano, sans doute le plus beau du lot, avec une Diana étourdissante (mais attifée comme un sac).

Donc, alors qu’il figure sur mes étagères depuis longtemps, j’ai enfin relu ce volume.

Alors première précision, la couverture montrée dans les sollicitations n’est pas celle qui a été maquettée pour la version publiée. Hélas. Résultat des courses, la couverture définitive est la plus laide depuis des années.

Qu’on en juge :

Mais le contenu, lui, est assez agréable.

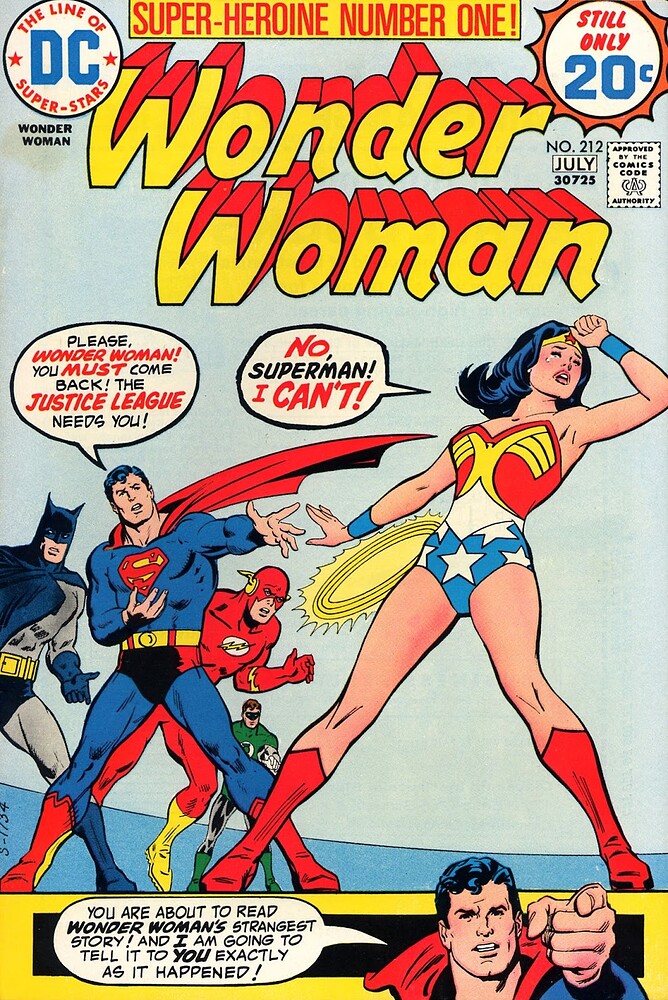

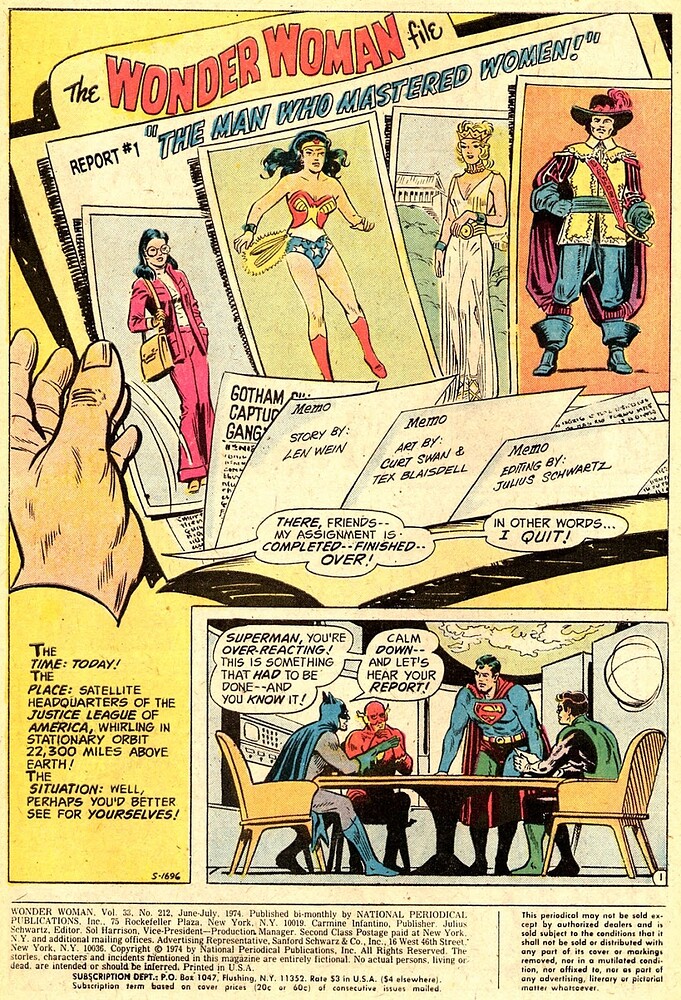

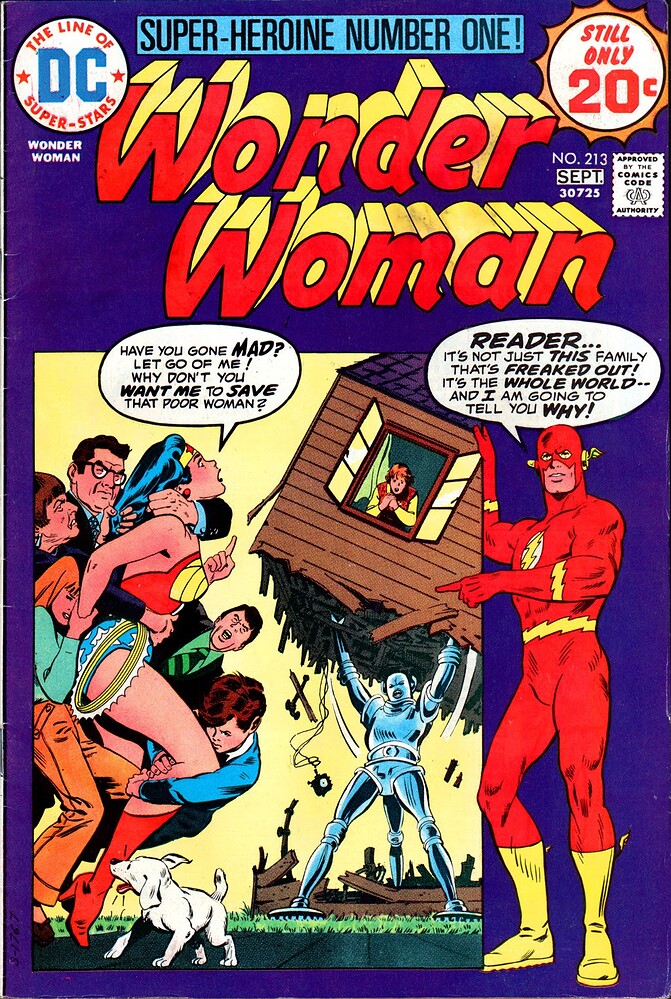

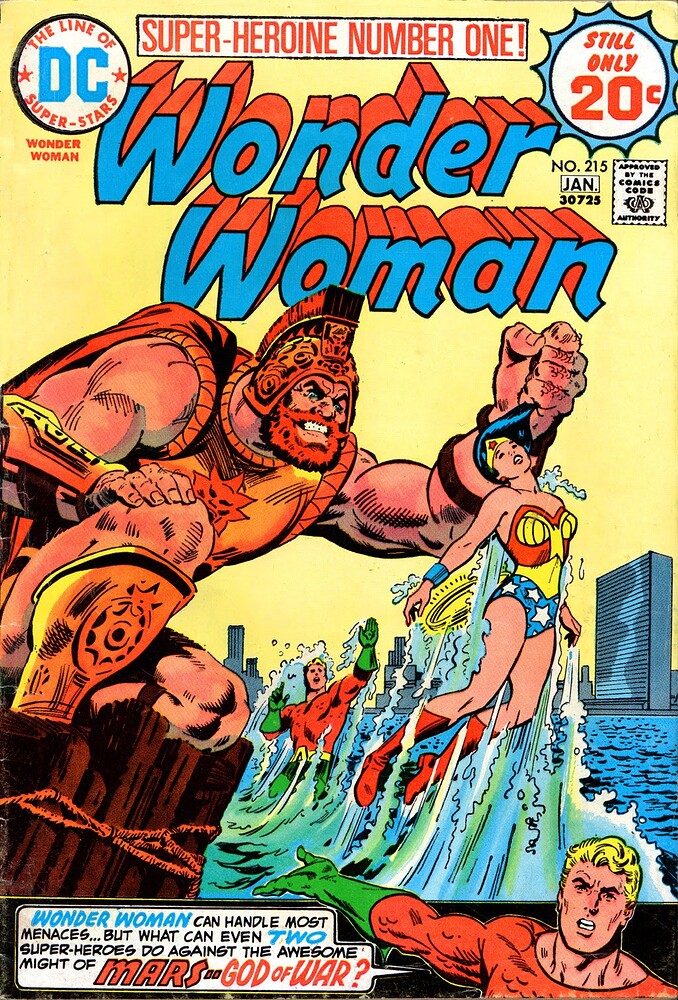

Ce qui frappe, c’est que ce qui semble être un arc cohérent, destiné éditorialement à remettre l’Amazone sur les rails, a été confié à des équipes disparates. Onze épisodes, réalisés par plusieurs scénaristes et par plusieurs dessinateurs. Ces derniers officient dans une veine réaliste sans aspérité (ça n’a ni l’aspect photographique de Neal Adams, ni l’énergie de Gene Colan, par exemple), mais ils assurent tous. C’est un style un peu daté, un peu trop lisse parfois, mais irréprochable. Personnellement, j’ai redécouvert Curt Swan il y a quelques années, et j’aime beaucoup son approche « calme ». Irv Novick est plus anguleux, mais ça reste bien agréable, comme Dick Dillin. John Rosenberger, que je n’ai pas vu souvent (récemment, j’ai lu son épisode présentant Lady Cop, par exemple), a une réelle qualité de dessin, hélas saccagée ici par l’encrage de Vince Colletta), Schaffenberger a un trait un peu « kids », un peu daté, mais c’est joli, Giordano dessine sexy et énergique, de l’Adams en moins bien, et le dernier épisode est confié à José Delbo et Tex Blaisdell, et ça m’évoque pas mal le Jim Mooney de Spectacular Spider-Man (c’est un compliment). Delbo est d’ailleurs plus intéressant ici que sur la tétrachiée d’épisodes de Wonder Woman qu’il réalisera plus tard, et qui sont moins relevés. Bref, c’est joli, même si les lecteurs d’aujourd’hui (voire leurs aînés) pourraient trouver que ça manque de sel.

Surtout, ça manque de cohésion sur la durée. Pour une opération montée comme un tout cohérent, comme une redéfinition, c’est trop disparate. Ça se sent aussi sur les récits. Chacun y va de sa petite aventure, souvent associé à son personnage fétiche (Cary Bates signe une aventure où apparaît Flash, Elliott Maggin un récit où intervient Green Arrow…), sans qu’il y ait de réel fil rouge. Ce dernier se dégage sur les trois épisodes finaux, écrits par Martin Pasko, qui semble vouloir raconter un truc un peu différent.

Et c’est là qu’on sent que le projet n’est pas tenu sur la durée.

Bon, déjà, à la base, c’est un peu louche. Le principe est le suivant : la série vient de passer par l’excellente mais foutraque période de Denny O’Neil, durant laquelle Diana Prince ne dispose plus de ses pouvoirs et parcourt le monde avec I-Ching, habillée dans des tenues séduisantes que lui envieraient Modesty Blaise ou Emma Peel. C’est une période bordélique parce que l’editing change de main en cours de route, qu’O’Neil quitte le titre puis revient, que Sekowsky reprend les affaires pendant quelque temps, et que, dès que la Reine Hyppolita et les Amazones reviennent sur Terre, Robert Kanigher s’empresse de piétiner ce qui vient d’être fait (l’apparition de Nubia, malgré ses bonnes intentions, correspond en gros à tirer dans la carlingue). Bref, d’une part on tourne le dos à une grande période qui a eu le mérite de montrer les limites de la série (avec la maladresse balourde qu’on peut ressentir aujourd’hui), et d’autre part on ne lui donne pas de direction propre (la série hésite entre récupérer une partie du discours féministe tout neuf et réinvestir dans les vieilles rengaines mythologiques de Moulton). Ça traîne quelques épisodes, jusqu’à ce que Julius Schwartz sonne la fin de la récré. C’est là qu’interviennent ces « Douze Travaux ».

Dont le principe soulève un sourcil. Wonder Woman est accueillie les bras ouverts par tous ses collègues, mais elle fait un coup de calgon, estime qu’elle doit prouver qu’elle est digne de revenir, et ressort accomplir douze travaux épiques, que les copains sont chargés de surveiller et de noter. C’est quand même un peu bas du front. Pour un personnage masculin, ça se serait sans doute passé en mode « salut, tu reviens de voyage ? tiens, prends une bière (sans alcool) », mais c’est une femme (et quelle femme), alors elle doit faire ses preuves. Deux choses désamorcent en partie cette constatation : d’une part, elle choisit unilatéralement de s’imposer cette épreuve (ah, la culture amazone : toujours des défis), et d’autres part les autres membres (surtout des mecs : Black Canary brille par sa solitude) sont persuadés que ça sert à rien, qu’elle n’a pas besoin de ça.

Outre que le principe est un peu connaud, la structure des récits est répétitive. Un héros arrive, fait son rapport au reste du comité, et on ouvre l’histoire sur Wonder Woman qui fait son exploit et l’autre âne qui se cache afin qu’elle ne le voie pas et ne s’offusque pas d’une surveillance qu’elle a elle-même demandé. Dans le genre contre-productif, c’est du nanan. Si jamais été un extraterrestre, c’est le moment que j’aurais choisi pour attaquer. Mais bon bref.

On sent bien que les scénaristes sont un peu enquiquinés et remplissent les pages sur la convocation du boss. Pasko, sur les derniers épisodes, crée une sorte de suspense, tissant une intrigue sur un double de Wonder Woman, étalée maladroitement sur trois épisodes. Car, ouais, l’un des exploits est accompli par un double robotique tellement bien imité que la Ligue décide que c’est quand même Wonder Woman qui l’a accompli. Pirouette cacahouète. Accessoirement, ce récit en trois parties a tout de même plusieurs mérite : d’une part il envoie des clins d’œil à la période O’Neil (avec le retour du Docteur Cyber, du Docteur Moon et d’un costume blanc), d’autre part il invente le personnage du diabolique Wade Dazzle, sorte de parodie acide de Walt Disney, robot devenu mégalo et fou. Un Disney mécanique qui remplace les visiteurs de son parc par des copies cybernétiques, quelle idée !!!

Le problème est souvent que les récits ne vont pas au bout de leurs idées. L’histoire de ce monde alternatif où les femmes sont esclaves confine à la caricature elliptique. Le récit de cet homme aux pouvoirs mentaux menant une campagne de dénigrement contre Wonder Woman n’est ni creusé ni fini. C’est d’ailleurs l’un des deux chapitres de l’épisode dessiné par Schaffenberger, et l’on se demande pourquoi ce numéro contient deux récits, alors que chacun d’eux aurait mérité l’ensemble des planches disponibles. Encore cette sensation de projet pas tenu sur la durée.

Ce qu’il restera, c’est la volonté de donner un rôle plus important à Diana Prince, qui intègre le « bureau des crises » de l’ONU (mais dans un rôle hypocritement subalterne : c’est elle qui bosse mais qui fait les rapports à son chef), et d’élargir ses pouvoirs (la gestuelle « bullets and bracelets » s’élargit à tous projectiles et même aux rayons d’énergie). On sent un tournant pour une héroïne un peu plus proche du monde qui l’entoure, mais c’est un peu maigre.

Bref, c’est très sympa à lire, si l’on fait abstraction non pas des tics de l’époque (ah, l’évocation de la libération de la femme, par ces scénaristes qui semblent comprendre le truc de travers), mais plutôt de la structure éditoriale, trop rigide, trop répétitive et pour tout dire assez stérile. Moment important de la série, cet arc donne un aperçu de la difficulté qu’on ressentie les équipes à gérer le titre : équipes changeantes, direction difficile à définir, note d’intention floue. Pour nostalgiques ou historiens.

Jim