Reprenons le cours de notre lecture de la période « Powerless » de Wonder Woman, avec le troisième recueil souple, sur quatre.

À l’époque, Mike Sekowsky est l’auteur de la série, dont il assure à la fois le scénario, le dessin et le suivi éditorial. Il propose des aventures riches et diverses, alternant les genres (guerre, aventure, heroic fantasy, chroniques sociales…) et parvenant à mélanger bonheur et drame, avec ce qu’il convient de reconnaître comme étant un égal bonheur. Car si la série attise les polémiques, force est de reconnaître qu’il parvient à rompre avec la mièvrerie sentimentale que Robert Kanigher (par ailleurs formidable scénariste de récits de guerre) avait imposée au titre pendant des années.

Ce recueil s’ouvre sur le numéro 190. Prise d’un vague à l’âme (des « glooms », que I Ching qualifie d’ « americanism »), Diana Prince décide d’aller rendre visite à sa mère, qui rappelons-le vit désormais dans une autre dimension, avec ses sœurs Amazones, le temps que leur magie refasse le plein. Oui mais voilà, en chemin, l’héroïne est prise dans une tempête dimensionnelle et se retrouve sur un autre monde.

Sekowsky débute son récit par une mise en scène inventive, racontant ce parcours à deux niveaux, la partie avec I Ching dans une image centrale et le « détour » dimensionnel dans les cases fondues au noir qui l’entourent. Cette astuce témoigne de la volonté de l’auteur d’utiliser la série comme terrain d’expérimentation formelle, et bien entendu thématique. En gros, il se passe des trucs, dans Wonder Woman !

Diana se retrouve donc sur Chalandor, où se déroule une guerre pour le pouvoir, et elle décide de s’unir aux rebelles contre la despotique reine locale (tandis que l’Amazone Leda tente de rejoindre l’Île du Paradis afin de prévenir la mère de l’héroïne). Le système mis en place par Sekowsky se retrouvera dans d’autres récits : afin d’évoquer la place de la femme dans la société, l’auteur distribue les rôles féminins de part et d’autre de l’échiquier, entre les gentilles et les méchantes. Il reprendra l’astuce dans d’autres récits.

L’épisode 191 est en grande partie constitué de rééditions, puisqu’il reprend le numéros 179 (premier chapitre de la nouvelle formule), sous une couverture de Dick Giordano sur laquelle Diana pose, dans une de ses tenues modernes, entre deux reproductions des covers des numéros 177 (le dernier Kanigher) et 178 (le chapitre de transition par O’Neil). Sekowsky signe pour l’occasion quelques pages d’accompagnement situées sur Chalandor.

La rébellion de Chalandor reprend donc au numéro 192, où Sekowsky raconte un siège douloureux. Cette fois, pourtant, il inverse les rôles : les héros (en tout cas, le camp que Diana a choisi) n’est pas retranché dans le camp fortifié mais bien à l’assaut des murailles du pouvoir : l’héroïne fait partie des assaillants. Tout l’épisode est une suite lancinante d’assauts sans cesse repoussés par la Reine de Chalandor, et sait faire sentir la fatigue et le désespoir qui atteignent les rebelles, dont la victoire, pourtant à portée de main, semble inaccessible.

On remarquera que l’auteur ne manque pas d’imagination pour les décors. Le château-fort de la Reine arbore une façade en forme de crâne rouge : Castle Skull évoque un autre château, dit « des ombres », qui fera fureur auprès d’un jeune public dans la décennie suivante.

Ce signe évident, mais anecdotique, de modernité en cache un autre, plus discret. Ce n’est en effet pas la première fois que Sekowsky plonge son héroïne dans un contexte de bataille épique. Ici, il en fait une conseillère de guerre avisée, capable d’enseigner la fabrication de canons à poudre au camp qu’elle a rallié. La couverture elle aussi apporte une réponse à une question qui a été posée dans la discussion dédiée à l’anniversaire de l’Amazone :

Il me semble que Sekowsky propose ici, donc en 1970, l’une des plus anciennes représentations de Wonder Woman l’épée à la main. Certes, elle n’est « que » Diana Prince, et doit donc recourir aux armes afin de compenser son absence de pouvoir, mais elle s’impose en combattante, et d’ailleurs l’auteur s’en amuse : à la fin de l’épisode, un des « barbares » qu’elle vient d’aider se moque à l’idée de « femmes guerrières », et reçoit en plein nez une garde d’épée de la part de l’Amazone devant qui il riait.

Dans sa logique visant à explorer différents genres, Sekowsky consacre l’épisode suivant au casting de voisins qu’il a installé autour de son héroïne, à l’occasion d’un chapitre lorgnant vers le thriller. Il ramène la famille Petrucci, prise dans un suspense angoissant annoncé par la couverture.

L’épisode suivant, inspiré par l’intrigue du Prisonnier de Zenda, roman d’Anthony Hope (qui est d’ailleurs cité dans l’épisode sous son nom complet : Anthony Hope Hawkins), à base de sosie et de têtes couronnée, entraîne Diana dans le petit pays de Daldonia, où elle est confondue, par les services de sécurité de la monarchie, qui, après avoir pris conscience de leur erreur, demandent à l’aventurière de remplacer la princesse Fabiola, elle-même sur le point de se marier. Sous une couverture qui convoque à la fois les codes des romance comics et ceux des précédentes périodes de Wonder Woman dans lesquelles celle-ci se retrouve bien souvent dans des situations saugrenues, Sekowsky continue son exploration des possibilités de la série, non sans une certaine dose d’humour.

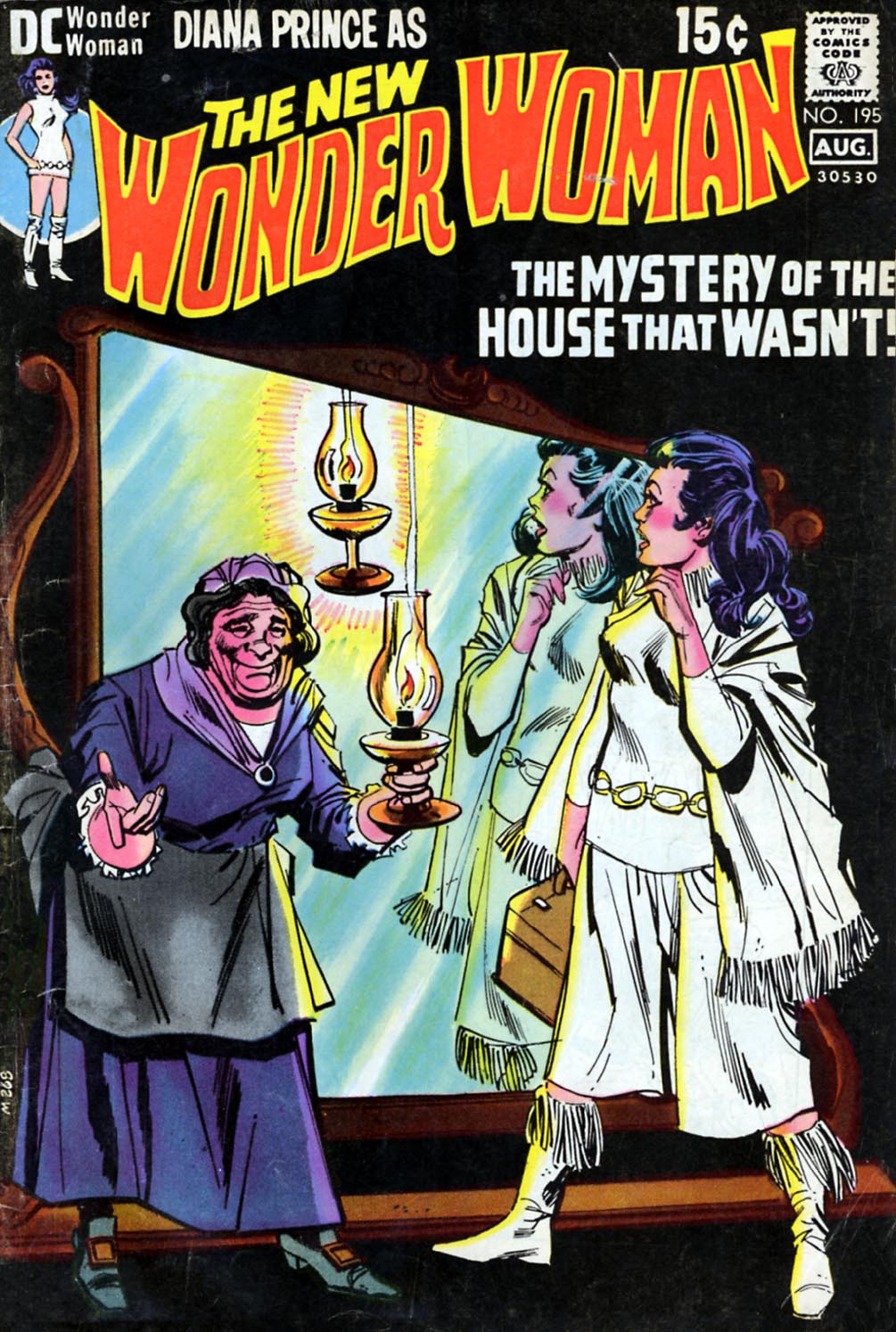

C’est ainsi que Wonder Woman #195 est l’occasion pour Sekowsky de se frotter au genre fantastique avec « The House That Wasn’t »'. De la couverture au sujet, il s’inscrit dans la tradition, bien implantée chez DC, du récit de fantômes et de hantise qui vaut à l’éditeur de publier tous les mois des anthologies ayant pour vocation de provoquer l’effroi.

L’épisode présente la particularité que les crayonnés de Sekowsky sont ici encrés non pas par Dick Giordano comme d’habitude, mais par Wally Wood. Le résultat est tout bonnement magnifique, et si l’on sent parfois l’un des deux dessinateurs l’emporter, dans le meilleur des cas leur collaboration marche sur les terres d’un Alex Toth, notamment dans la peinture de la petite société réunie dans une auberge perdue par une tempête de neige menaçante. Des planches magnifiques.

Ici, le sommaire du recueil fait un crochet et s’arrête sur World’s Finest #204, un épisode dans lequel Diana Prince, toujours dans une de ses immaculées tenues sexy, fait équipe avec le héros principal du catalogue, Superman. L’épisode s’ouvre sur une manifestation d’étudiants sur le point de mal tourner. Nous sommes en 1971 et le traumatisme de la fusillade de l’université de Kent, dans l’Ohio (connu en anglais sous les appellations Kent State shootings ou Kent State massacre) est encore vif.

Sous une couverture magnifique de Neal Adams, le récit, écrit par Denny O’Neil et dessiné par Dick Dillin et Joe Giella, témoigne de la gestion éditoriale de Julius Schwartz : une histoire tordue empilant les concepts de science-fiction un brin capillotractés, auxquels le scénariste ajoute une portée sociale.

Tout commence alors que Clark Kent et Diana Prince s’inscrivent à un programme informatique de rencontres (Meetic avec quarante ans d’avance). Bien décidé à passer tout de même une soirée agréable, les deux amis se retrouvent projetés dans un futur improbable, en 2171 (deux siècles plus tard, donc), où l’unique survivant, un être cybernétique, leur explique que la seule manière d’empêcher cet avenir effroyable d’advenir est de sauver la vie… d’un étudiant membre des manifestants évoqués plus haut. Les deux héros passent donc l’épisode à revenir dans le présent, à arrêter quelques délinquants, avant de sauver le John Connor local, la petite touche sociale d’O’Neil résidant dans le fait que le sauveur de l’humanité est ce chevelu dépenaillé qui jette des fleurs aux forces de l’ordre (bon, dessiné par Dick Dillin, ce n’est pas si voyant, avouons-le).

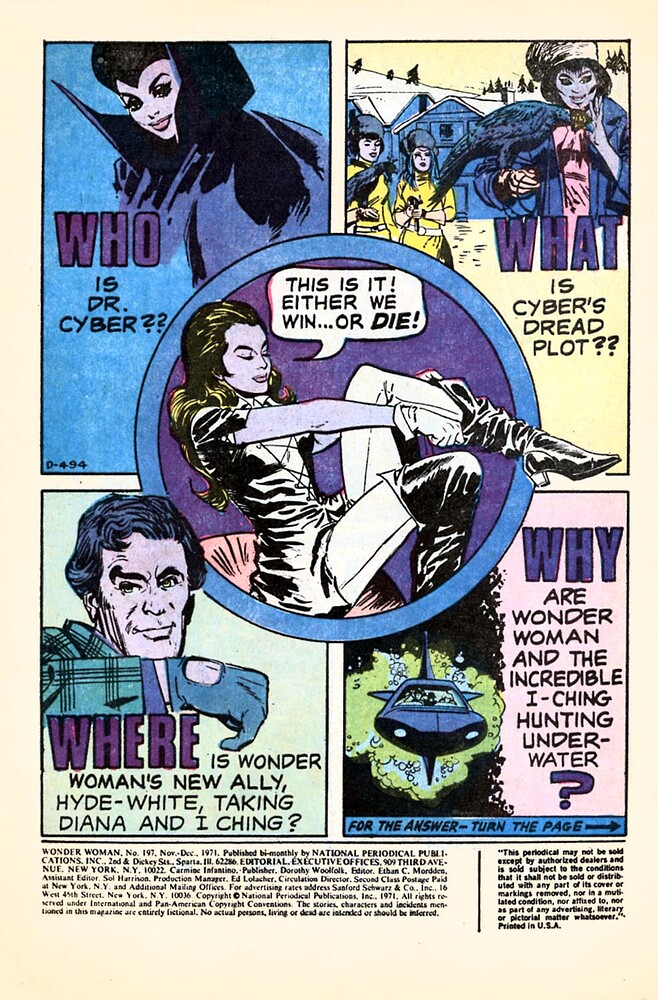

Le troisième recueil se conclut sur Wonder Woman #197, dont l’intrigue utilise les ressorts classiques du diplomate et du garde du corps. Sekowsky rajoute à la recette une pincée de jeu de la séduction et un zest d’usurpation d’identité, maintenant le suspense jusqu’à la dernière page.

Ce chapitre marque la fin du règne de Sekowsky, qui est remplacé, au poste éditorial, par Dorothy Woolfolk. Celle-ci travaille dans le monde de la bande dessinée depuis les années 1940, où elle a officié en tant que responsable éditoriale chez DC, chez Timely ou chez EC Comics (avant l’émergence de la « New Trend » sous l’impulsion d’Al Feldstein), mais également en tant que scénariste, puisqu’elle a écrit plusieurs aventures de Superman en 1949 et 1950 (et, de manière officieuse et sans en être créditée, de nombreux épisodes de Wonder Woman du temps où Moulton était encore vivant). Réputée pour son caractère trempé (la légende veut qu’elle ait rencontré son troisième époux, William Woolfolk, en refusant l’un de ses scripts pour Superman), elle s’est attiré l’inimitié de plusieurs auteurs qui n’ont pas manqué d’exprimer à son égard des avis bien misogynes.

Le nom de Woolfolk n’apparaît dans les crédits de Wonder Woman que sur deux épisodes, les #197 et #198 (précédés de planches utilisant des dessins de Sekowsky), qui sont constitués de rééditions et arborent des couvertures signés Dick Giordano et fonctionnant sur le modèle du #191, à savoir Diana entre deux images renvoyant à ses aventures passées (les deux couvertures sont reproduites dans les dernières pages du recueil).

Le départ de Sekowsky, le passage éclair de Woolfolk et la réédition d’épisodes précédents laisse entendre que c’est un peu le bazar dans la rédaction. DC semble ne pas savoir que faire du personnage, et ne plus pouvoir maintenir une équipe stable à la barre. On y reviendra au moment de l’évocation du quatrième et dernier recueil, qui marquera la fin de cette période mouvementée mais, rétrospectivement, d’une grande modernité et d’une audace évidente.

Jim