Totalement.

Jim

Totalement.

Jim

Je n attends pas une telle réussite de la part de byrne, son dessin n etant déjà plus a son pic, mais il aime sincèrement the fourth world.

Il saura le faire vivre et nous le faire partager.

Si quelqu’un chez Urban Comics avait la bonne idée de profiter de cette réédition pour offrir des petits frères à l’intégrale VF du Fourth World originel…

Ainsi que…

Je viens de rendre compte que j’ai des trous énormes. Il faut impérativement que je colmate cela en attendant la VF (que tout le monde attend également), celle de Simon Spurrier.

Ça doit pouvoir se soigner !

![]()

Jim

Aux États-Unis comme en France, Superman rencontre moins de succès que Batman, de sorte que le patrimoine bande dessiné lié au personnage est un peu oublié. Il y a tout de même quelques recueils, articulés autour de thématiques fortes (la Forteresse de Solitude, Krypton…) ou d’auteurs marquants. C’est le cas d’Adventures of Superman - Gil Kane, qui rassemble les épisodes que le magistral dessinateur a illustrés.

Le recueil comprend quelques histoires courtes, souvent des back-ups consacrées à la vie à Metropolis ou au passé de Krypton, écrites par Martin Pasko ou Bob Rozakis.

Très vite, le sommaire s’oriente vers les épisodes d’Action Comics que Gil Kane illustre sur des scénarios de Marv Wolfman. Du propre aveu du dessinateur, l’expérience fut désagréable puisqu’il trouvait les histoires ineptes (pour ma part, je les trouve super sympas, dynamiques, pleines d’idées, avec une volonté de placer Superman au centre de l’univers DC de l’époque, c’est-à-dire quelques années avant Crisis on Infinite Earths).

Je profite de l’occasion pour recycler ici un texte de chronique (il n’y a pas de petite fainéantise), qui fait écho à des considérations sur la perception de l’univers DC auprès du lectorat français, chronique où j’évoquais l’édition française de cette période :

SUPERMAN PAR GIL KANE

Triple trilogie

La rédaction, il y a quelques semaines, de nombreux articles à destination d’un dossier Superman dans les pages de Scarce m’a permis de lire ou de relire de nombreuses histoires du protecteur de Metropolis. J’en profite pour revenir sur une belle prestation, celle de Gil Kane, au début des années 1980.

On ne le dira jamais assez, suivre les aventures de Batman et de Superman quand on était un jeune lecteur français, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, équivalait à un parcours du combattant teinté de la douce espérance d’y comprendre quelque chose.

Dans le cas de Superman, le personnage souffre (enfin, c’est un bien grand mot), de choix éditoriaux qui lissent le personnage, rabotant toutes les aspérités et tous les particularismes. Les histoires en une ou deux parties (souvent écrites par Cary Bates ou Elliot S! Maggin) et la présence constante de Curt Swan au dessin n’aide pas non plus à faire ressortir des sagas, des thématiques, voire des auteurs, comme si le personnage était condamné à un éternel présent sans évolution. Ce qui était un peu le cas, reconnaissons-le.

Avec l’édition française chez Sagédition, où les séries ne sont pas publiées dans l’ordre et sont distribuées au petit bonheur la chance dans les différentes revues, sans régularité ni fidélisation, le peu d’originalité que tentent certains auteurs est largement diluée au fil de sommaires en désordre.

La critique (pour peu qu’elle s’intéresse à Superman, ce qui n’était pas gagné) a bien conscience de cela. Dans le numéro que Starfix consacre à Superman III (partageant le sommaire avec Tonnerre de feu …), la rédaction revient sur les aventures dessinées du personnage, et s’arrête sur la prestation de Gil Kane (présentée comme un électrochoc pour un personnage à la routine ronronnante), proposant, en illustration d’un article dythirambique, des cases d’un de ses épisodes.

Alléchant, bien entendu. Quelques années plus tard, une publicité pour la librairie Déesse (et son service de vente de planches originales) montre d’autres extraits (tirés du même épisode, au demeurant), et c’est tout aussi alléchant.

Il me faudra du temps avant de découvrir que ces épisodes sont traduits, grâce à quelques couvertures de Kane utilisées par Sagédition, ce qui permet de repérer plus facilement les numéros. Enfin, pas tous. Pas dans l’ordre. Pas dans les mêmes supports. Bref, un bazar sans nom, qui me prendra là encore des années à compléter.

Gil Kane signe dix épisodes d’ Action Comics entre 1983 et 1984. Les récits s’intègrent dans une vaste saga conduite par le scénariste Marv Wolfman. Je ne m’attarderai pas sur les intrigues qu’il construit, cela reviendrait à gâcher votre plaisir quand vous lirez le dossier Superman de Scarce.

Cependant, Kane se taille la part du lion, signant trois trilogies (la première consacrée à la guerre Lord Satanus / Blaze, la deuxième à Brainiac, la troisième aux Forgotten Heroes), et un épisode solo, hommage au personnage. Dans le tas se trouve l’épisode rendant un coup de chapeau ému aux deux créateurs du personnage, concluant la troisième trilogie et menant Wolfman vers la fin de sa prestation.

Chez Sagédition, c’est le bazar. Les épisodes de Wolfman sont en partie traduits dans Superman Géant , mais la première trilogie de Kane paraît dans Collection Présence de l’Avenir #9. Les épisodes consacrés à Brainiac, eux, demeurent inédits. Action Comics #551 paraît dans Superman Géant #24, les #552-553 dans Superman Géant #25, mais le #554, suite directe des deux précédents, est publié dans Superman Poche #87.

Car voilà une astuce propre à Sagédition : publier une série américaine en alternance sur deux supports de traduction, souvent bimestriels. Ce qui rend la lecture plus compliquée au fan qui ne suit qu’une seule des revues.

Déjà que la traduction est à l’avenant du travail habituel de Sagédition : transcriptions elliptiques, phrases qui commencent sans finir (ou inversement), références culturelles ratées, indigence générale. Le seul point positif reste que leur lubie de publier deux pages noir & blanc en alternance avec deux pages couleurs (sous un prétexte économique qui ne tient pas la route) permet de savourer le trait de Kane, sur la moitié de chaque épisode, débarrassé des couleurs. Et vu comment il dessine Lois Lane ou Lana Lang, c’est tout bénéf !

Kane signera également quelques épisodes de Superman en 1982, écrits par Martin Pasko et Bob Rozakis, ainsi que deux numéros spéciaux. Il ira même jusqu’à écrire lui-même l’un de ces deux épisodes, chose rare dans sa carrière.

Pour quelqu’un qui a manifesté, dans des interviews, son désintérêt à l’égard des histoires stupides qu’on lui donnait à illustrer, il semble s’investir plus que de raison. L’ensemble de ses prestations est disponible dans un recueil édité en hardcover par DC, et que je conseille à tous.

Le sommaire d’Adventures of Superman - Gil Kane couvre donc les épisodes pleins d’allant de Marv Wolfman, qui combinent le retour de Brainiac ou une intrigue dans laquelle Vandal Savage manipule le temps à un thème favori du scénariste : la réputation ruinée du héros.

Mais on trouve également quelques épisodes exceptionnels, sur le modèle de l’Annual ou du Special. Ces récits, déconnectés de la continuité, appartiennent clairement au registre de la science-fiction. C’est le cas du Special #1, que Kane écrit et dessine, et où il s’exprime en toute liberté.

Le Special #2 écrit par Cary Bates est l’occasion d’une énième apparition de Brainiac, sous une apparence assez musclée.

Enfin, le DC Comics Presents Annual #3, qui a connu une récente édition chez Urban, marque la rencontre avec Captain « Shazam » Marvel.

Un sommaire plein d’énergie qui rend honneur à un dessinateur qui aura donné aux héros qu’il illustre, souvent, certaines de leurs plus grandes heures de gloire.

Jim

Ça donne envie.

C’est de la bonne came, graphiquement plein les yeux et y a un chouette souffle narratif.

Jim

Je confirme. Un excellent recueil pour un dessinateur extraordinaire

Les épisodes avec Wolfman, c’est un peu tout ce que j’aime dans Superman : des grosses menaces, du cosmique, du dépaysement, un héros malmené mais qui parvient à fédérer des énergies et des volontés.

Jim

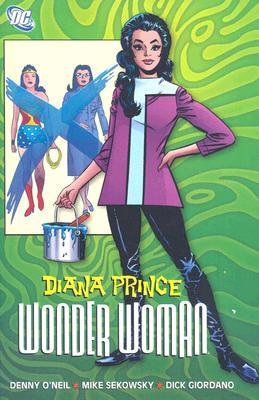

La collection de recueils Diana Prince Wonder Woman rassemble la fameuse période « powerless » durant laquelle la princesse amazone renonce à ses attributs immortels et entame une vie dans la société des hommes.

Le premier recueil, comme il se doit, commence avec l’épisode 178. Sa légendaire couverture, sur laquelle apparaît une Diana Prince en tenue branchée à côté d’une affiche la représentant dans sa version classique, mais barré d’une croix à la peinture, est un peu trompeuse : la véritable transformation ne se situe pas ici. Cependant, cet épisode est un peu un galop d’essai, un tour de chauffe pour le scénariste Denny O’Neil, le dessinateur Mike Sekowsky et l’encreur Dick Giordano, trois des piliers de l’entreprise en cours.

Dans ce premier chapitre, Steve Trevor, qui décidément se met toujours dans des situations embarrassantes, est accusé de trahison. La seule personne qui pourrait le disculper est une belle blonde qu’il a rencontrée dans un bar hippie (bonjour les fréquentations) et dont la seule information qu’il puisse donner à son sujet, à part qu’elle soit belle et blonde, c’est qu’elle possède une bague en forme de tête de chat.

Diana, qui cherche à sauver l’homme qu’elle aime, en appelle à Vénus afin d’obtenir un conseil. Estimant que son allure de militaire au chignon strict la ferait repérer illico, elle décide de changer de look afin d’infiltrer les milieux de la jeunesse branchée qui gâche sa belle énergie dans des lieux de perdition comme le Tangerine Trolley.

Croisant sur son chemin des adolescents aux cheveux longs et des motards hirsutes, la justicière parvient à remonter la piste de la belle blonde à bague féline et à démasquer l’homme qui voulait faire tomber Trevor. Bien fait, na !

Ce qui est intéressant dans cet épisode, c’est que les auteurs, en plein test des limites, commencent à prendre la mesure de leur marge de manœuvre. Sekowsky dessine Wonder Woman sur le modèle de la version de Ross Andru, mais entame l’évolution graphique de Diana. Quant à O’Neil, il s’essaie à des formules narratives jamesbondiennes, qui seront la marque de fabrique de la période qui s’amorce. Bref, pour le coup, un épisode de transition, avant que les choses sérieuses commencent dans la livraison suivante.

La série est alors bimestrielle. C’est donc dans le numéro daté de décembre 1968 que Denny O’Neil et Mike Sekowsky sortent l’artillerie lourde. Tout commence avec une scène pré-générique, très jamesbondienne là encore, dans laquelle on voit Steve Trevor feindre la trahison. Après son évasion, son supérieur, dans une bulle de pensée, espère de tout cœur que cette mission sous couverture lui permettra de débusquer le sinistre Doctor Cyber qui mobilise tant de ruse.

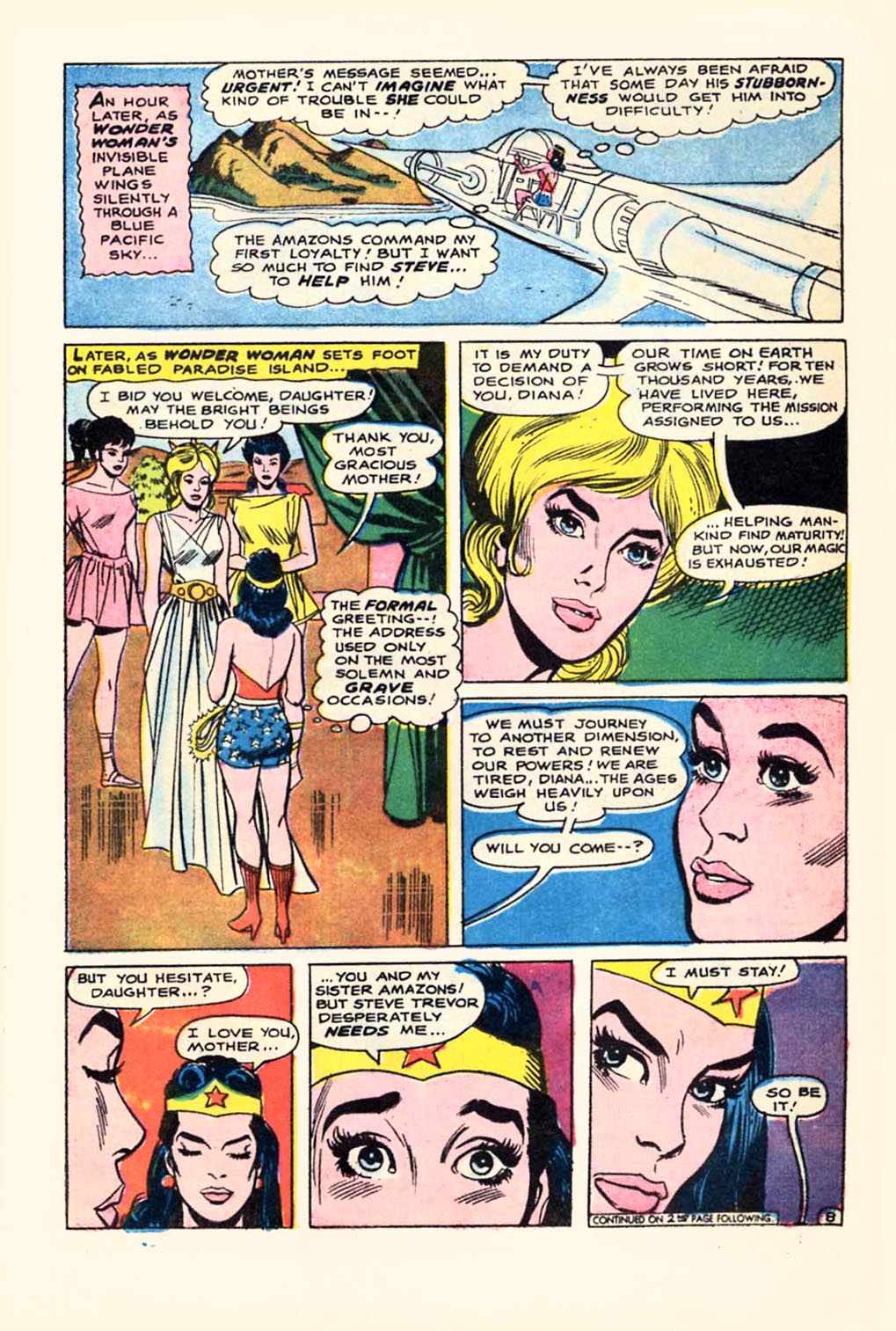

De son côté, Diana est convoquée sur l’Île du Paradis. Sa mère l’informe que la magie des Amazones s’épuise et que, en vue de refaire le plein, les guerrières doivent s’exiler un temps dans une autre dimension. O’Neil a la sagesse de ne pas donner à ces propos un caractère définitif, l’idée de pouvoirs rafraîchis étant glissée entre deux lignes, laissant la porte ouverte à un éventuel retour. Encore au début de sa carrière, le scénariste n’en est pas moins déjà rusé.

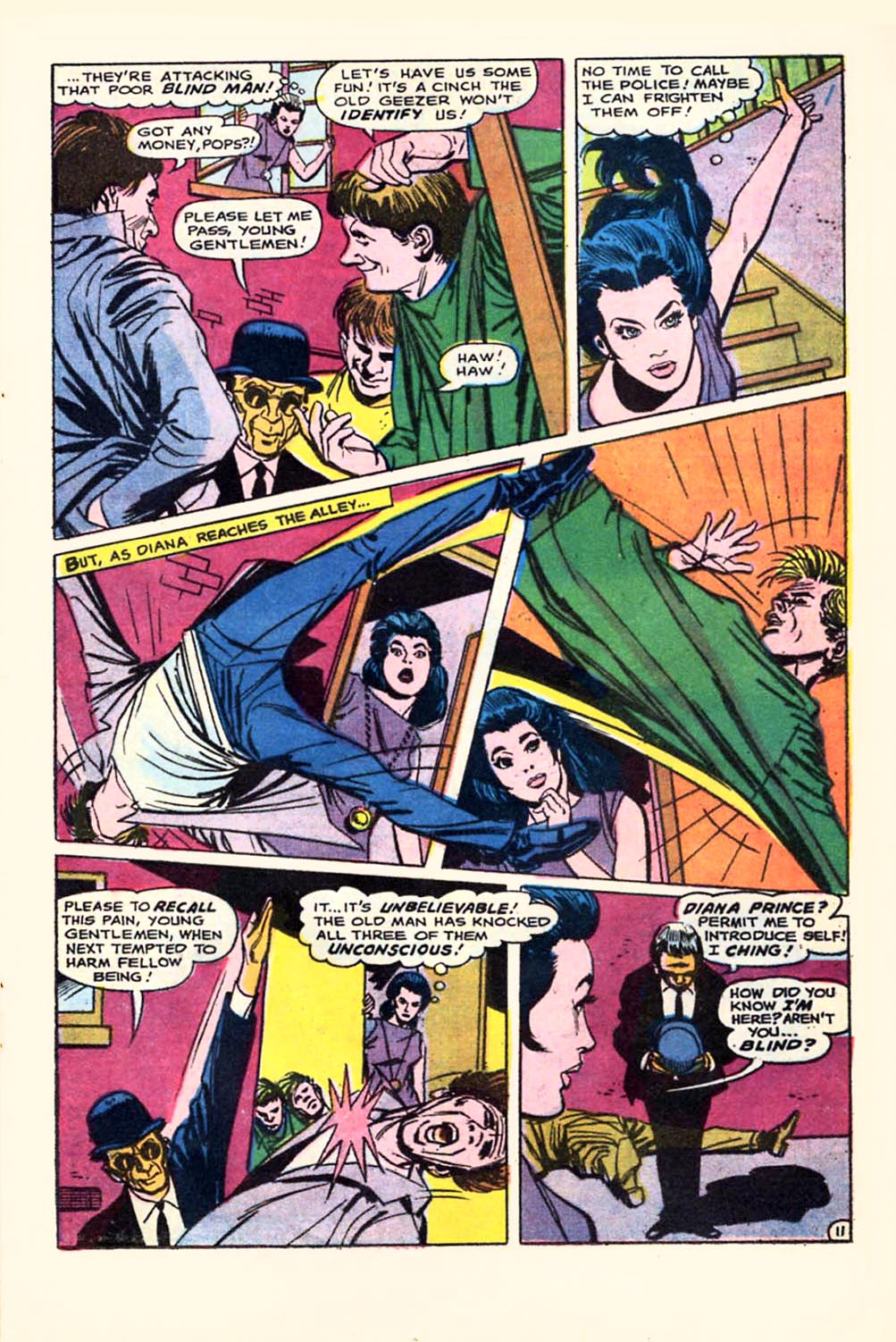

Diana, quant à elle, choisit de rester sur Terre, sans pouvoirs ni costumes (elle peut quand même rentrer en Amérique dans son avion invisible, les Amazones ne sont pas radines). À peine vient-elle de louer un appartement au-dessus d’un magasin vide qu’elle fait la connaissance de I Ching, un vieil asiatique aveugle qui n’en est pas moins un maître des arts martiaux. Ce dernier propose ses services à Diana, à qui il enseigne ses talents et l’aide dans sa mission, retrouver Steve Trevor. Une mission qui se résout assez vite puisque ce dernier surgit, blessé, à leur seuil. Diana et Ching sont alors confrontés à des assassins appartenant à une secte orientale, ce qui va enclencher un périple à travers le monde.

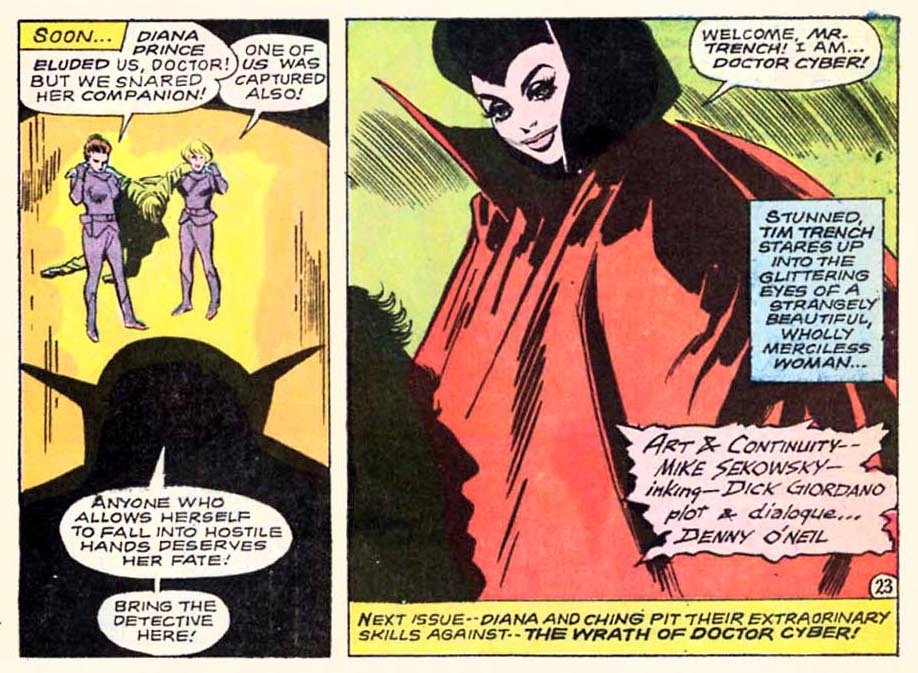

Le récit est typique des épopées qu’affectionne O’Neil, et qu’il développera par la suite autour du personnage de Ra’s al Ghul et de la Ligue des Assassins, dans les titres consacrés à Batman : des sectes exotiques et inquiétantes, des paysages lointains, des contrées exotiques, des bagarres savamment orchestrées. Ici, O’Neil ajoute un personnage de son invention, un détective privé du nom de Tim Trench, qui va épauler les deux protagonistes dans leur quête.

Tous trois sont attaqués par les sbires du fameux Doctor Cyber, dont on parle depuis le début. Encore une séance d’entraînement, l’exploration d’un repaire secret… et Diana, Ching et Trench retrouvent enfin Steve Trevor (qu’on avait pourtant laissé comateux à l’hôpital dans l’épisode précédent, mais une bulle nous informe qu’il a été enlevé par les troupes de Cyber…), qui meurt dans la fusillade.

C’est aussi là que nous avons la confirmation d’un soupçon diffus depuis le début de l’affaire : les hommes de main de Cyber étant des femmes de main, serait-il possible que le comploteur, que les services secrets pensent être un homme… soit une femme ? Hé bien oui, chers lecteurs !

La belle brune tente de corrompre Trench dans un épisode qui déroule tout un catalogue de jamesbonderies : le repaire sous l’eau, la poursuite dans la station de sports d’hiver… L’action se conclut au numéro suivant où les plans de Cyber sont déjoués (même si elle parvient à s’enfuir) mais où les alliances de Diana s’avèrent très fragiles. L’héroïne, qui se sent trahie, par seule dans la brume…

Si l’histoire est ici entièrement réalisée par Sekowsky, qui prend le relais d’un O’Neil de plus en plus surchargé, il faut reconnaître que sur l’ensemble de la saga, totalement lisible par ailleurs, l’héroïne officiellement affranchie de son rôle d’icône doit tout de même s’entourer de beaucoup d’hommes (Ching, Trench et même Reggie), et malgré les dialogues d’O’Neil visant à bien faire comprendre qu’elle n’a besoin de personne, les faits disent le contraire.

La série, en dépit de ce qu’affirme la page du courrier des lecteurs, peine à trouver sa nouvelle identité. Sekowsky, dès l’épisode 183, renvoie Diana sur l’Île du Paradis, qui vient de subir une invasion. Si elle ne porte pas de costume héroïque, c’est tout de même le signe que malgré les intentions affirmées de rompre avec le passé et d’aller de l’avant, l’équipe éditoriale (la supervision est assurée par Jack Miller) a du mal à faire le deuil de l’héritage mythologique.

Passons sur l’étrangeté de la présence de I Ching sur l’Île des Amazones (le fait que celle-ci se situe alors dans une autre dimension favorise-t-il l’arrivée des hommes sur son sol ? Ou bien l’invasion menée par Arès a-t-elle désacralisé l’endroit au point que pas une Amazone n’ait à y redire ?). Sekowsky enquille sur une intrigue où l’hirsute Arès fait les gros yeux aux ressortissantes de son nouveau territoire conquis. Le dieu de la guerre cherche le secret du voyage dimensionnel et entend bien que rien ne l’empêche de s’en emparer.

Diana, au chevet de sa mère plongée dans un sommeil enchanté sur l’ordre du dieu de la guerre, se dresse face à celui-ci, empêchant l’enlèvement de la souveraine inconsciente et menant ses sœurs au combat, sur les conseils de I Ching qui suggère qu’Arès, en dieu oublié d’une partie de ses fidèles, aurait perdu de sa puissance depuis l’antiquité.

En pleine forme, Sekowsky réalise des planches magnifiques, qui restituent toute la dimension du conflit, qu’il s’agisse des heures de vieille en attendant le lever du soleil et l’annonce du combat, ou des scènes de bataille souvent épiques.

La stratégie de Diana relève d’une astuce narrative assez intéressante : partant du principe que les Amazones vivent désormais dans une autre dimension, il doit exister ailleurs des dimensions où continuent à exister les grands héros des légendes, de Lancelot à Arthur en passant par Roland… Dans l’épisode 184, Diana passe donc d’une dimension à une autre afin de rallier à la cause des Amazones et des Valkyries d’autres forces. Si l’idée est ingénieuse, on peut s’étonner là encore que tout le récit consiste à montrer que la fière héroïne indépendante soit obligée de rameuter… des hommes pour triompher.

Mais on ne boudera pas le plaisir de regarder les dessins modernes et énergiques de Sekowsky, et sa volonté visiblement sincère de redynamiser les aventures de l’Amazone, dont le retour sur Terre, en fin d’épisode, annonce de nouvelles aventures… pour le tome 2 de cette réédition.

Jim

Le deuxième tome de Diana Prince Wonder Woman reprend le déroulé de la série alors que l’héroïne revient de la dimension où vivent ses sœurs Amazones. Désormais, Mike Sekowsky, depuis le départ de Denny O’Neil, écrit, dessine, et supervise le titre. On sent qu’il profite de cette liberté.

Alors qu’elle rentre dans la boutique de mode qu’elle a installée au rez-de-chaussée de son appartement, Diana rencontre une jeune fugueuse, Cathy, harcelée par un groupe de harpies hippies (des harppies ?) visiblement du mauvais côté de la loi : elles se font appeler « Them ».

Prenant la jeune fille sous son aile, Diana parvient à repousser les criminelles, qu’elle fait arrêter, non sans avoir perdu sa boutique dans un incendie allumées par ces dernières. Mais dans sa lutte, elle a gagné des amis, qu’il s’agisse de voisins, les Petrucci, ou des parents de Cathy. Sekowsky a la bonne idée, plutôt que d’accumuler des soutiens masculins, de diversifier le casting autour de l’héroïne, même si, à la longue, il n’en fera pas grand-chose.

Dans l’épisode suivant, tout ce petit voisinage, ainsi que I Ching de retour et les copines de classe de Cathy (qui a donc repris sa scolarité) s’allie afin de contrer les visées de Morgana la Sorcière.

En effet, l’une des camarades de Cathy demande de l’aide à Diana, son petit ami ayant été transformé en crapaud par la vilaine magicienne.

De l’épisode émane une atmosphère frappadingue qu’on pouvait trouver dans les titres DC à l’époque, et dans l’ensemble c’est assez réjouissant, d’autant qu’on y trouve une Diana souvent dépassée par les pouvoirs magiques de son adversaire et fulminant à force d’agacement.

Le recueil fait une pause dans la réédition de la série, dédiant les pages suivantes à deux prestations de l’Amazone dans les séries des petits camarades. Le premier, on en a déjà parlé ailleurs, c’est Superman’s Girl Friend Lois Lane #93, écrit par Robert Kanigher, le précédent scénariste de la série, visiblement décidé à faire un sort à cette nouvelle Wonder Woman.

Le second détour nous conduit dans la série The Brave and the Bold #87, un épisode où Diana et I Ching assistent à une course automobile à laquelle est inscrit Bruce Wayne.

Ce dernier se retrouve face au fils d’un soldat allemand que le héros a défait bien des années plus tôt, et l’héroïne doit tout faire pour éviter l’assassinat du premier par le second.

Il s’agit là aussi d’un production de Sekowsky, encore assisté de Dick Giordano à l’encrage, et qui remplace ici Neal Adams, habitué du titre. L’auteur livre un récit amusant, enlevé, tordu, farci de péripéties un brin capillotractées, mais c’est très distrayant.

Le recueil reprend ensuite l’ordre de publication de la série Wonder Woman, en oubliant au passage quelques traits jolis teasers, comme celui qui figure à la fin du numéro 186 (voir ci-dessus) et annonce l’arrivée d’un nouveau personnage.

L’épisode 187 annonce un drame en couverture. En réalité, il s’agit plutôt de la suggestion d’un drame possible. Tout commence avec un coup de fil inquiétant qui conduit I Ching à recourir aux services de l’aviateur Patrick McGuire, qui semble avoir bourlingué autant que le vieux mentor aveugle. Ce dernier a déjà une passagère, mademoiselle Lu Shan, ainsi que des clandestins, qui entreprennent de détrousser la première avant de s’enfuir en abandonnant l’avion en mauvaise posture. Diana et I Ching interviennent, et ce dernier découvre que la jeune passagère porte en guise de bague la moitié d’une pièce de jade, dont lui-même possède l’autre partie.

Les nouveaux amis remontent la piste du gang qui les a attaqués, le Tiger Tong, mais découvrent bien tardivement que Lu Shan les a trahis et menés entre les griffes du… Doctor Cyber (planche originale ici).

Il s’avère que Lu Shan est la fille de I Ching et qu’elle voue envers son géniteur une haine farouche depuis la mort de sa mère. La bagarre qui s’ensuit provoque un accident et un incendie, et Cyber se trouve défigurée. Mais elle parvient à s’enfuir avec l’aide de Lu Shan. L’épisode se conclut sur un nouveau teaser aussi joli qu’évocateur.

Cyber, qui a désormais une énième et bonne raison de se venger, s’apprête à frapper un grand coup à l’aide de son « Earthquaker », une machine à tremblement de terre dont elle décide de se servir.

Comme pour l’épisode précédent, Sekowsky livre un récit dense, aux cases nombreuses, et raconte plein de choses, tout en trouvant l’espace nécessaire pour décrire les destructions engendrées par la machine de Cyber.

L’auteur conclut sa trilogie de Cyber par un voyage en Chine communiste. En effet, c’est là que s’est rendue Lu Shan, et son père, bien décidé à reconquérir sa fille, l’y a suivi. Dès la fin de l’épisode 188, Diana a pris sa décision. Nous la retrouvons donc en route de l’autre côté du rideau idéologique.

Déguisés en paysans chinois, Diana et McGuire finissent par retrouver I Ching, qui a momentanément abandonné la traque de sa fille pour se ranger aux côtés des habitants de la bourgade d’Ashai. Les compères rejouent Les Sept Mercenaires, avec un budget réduit puisqu’ils ne sont que trois, mais Sekowsky ne lésinent pas sur les effets spéciaux.

Après ces épisodes, qui s’inscrivent dans le schéma proposé par O’Neil (voyages, aventures, actions, exotisme, fascination pour l’Orient, ambiance à la James Bond…), Mike Sekowsky semble avoir trouvé sa voie, et une voix pour Diana Prince.

Jim

Reprenons le cours de notre lecture de la période « Powerless » de Wonder Woman, avec le troisième recueil souple, sur quatre.

À l’époque, Mike Sekowsky est l’auteur de la série, dont il assure à la fois le scénario, le dessin et le suivi éditorial. Il propose des aventures riches et diverses, alternant les genres (guerre, aventure, heroic fantasy, chroniques sociales…) et parvenant à mélanger bonheur et drame, avec ce qu’il convient de reconnaître comme étant un égal bonheur. Car si la série attise les polémiques, force est de reconnaître qu’il parvient à rompre avec la mièvrerie sentimentale que Robert Kanigher (par ailleurs formidable scénariste de récits de guerre) avait imposée au titre pendant des années.

Ce recueil s’ouvre sur le numéro 190. Prise d’un vague à l’âme (des « glooms », que I Ching qualifie d’ « americanism »), Diana Prince décide d’aller rendre visite à sa mère, qui rappelons-le vit désormais dans une autre dimension, avec ses sœurs Amazones, le temps que leur magie refasse le plein. Oui mais voilà, en chemin, l’héroïne est prise dans une tempête dimensionnelle et se retrouve sur un autre monde.

Sekowsky débute son récit par une mise en scène inventive, racontant ce parcours à deux niveaux, la partie avec I Ching dans une image centrale et le « détour » dimensionnel dans les cases fondues au noir qui l’entourent. Cette astuce témoigne de la volonté de l’auteur d’utiliser la série comme terrain d’expérimentation formelle, et bien entendu thématique. En gros, il se passe des trucs, dans Wonder Woman !

Diana se retrouve donc sur Chalandor, où se déroule une guerre pour le pouvoir, et elle décide de s’unir aux rebelles contre la despotique reine locale (tandis que l’Amazone Leda tente de rejoindre l’Île du Paradis afin de prévenir la mère de l’héroïne). Le système mis en place par Sekowsky se retrouvera dans d’autres récits : afin d’évoquer la place de la femme dans la société, l’auteur distribue les rôles féminins de part et d’autre de l’échiquier, entre les gentilles et les méchantes. Il reprendra l’astuce dans d’autres récits.

L’épisode 191 est en grande partie constitué de rééditions, puisqu’il reprend le numéros 179 (premier chapitre de la nouvelle formule), sous une couverture de Dick Giordano sur laquelle Diana pose, dans une de ses tenues modernes, entre deux reproductions des covers des numéros 177 (le dernier Kanigher) et 178 (le chapitre de transition par O’Neil). Sekowsky signe pour l’occasion quelques pages d’accompagnement situées sur Chalandor.

La rébellion de Chalandor reprend donc au numéro 192, où Sekowsky raconte un siège douloureux. Cette fois, pourtant, il inverse les rôles : les héros (en tout cas, le camp que Diana a choisi) n’est pas retranché dans le camp fortifié mais bien à l’assaut des murailles du pouvoir : l’héroïne fait partie des assaillants. Tout l’épisode est une suite lancinante d’assauts sans cesse repoussés par la Reine de Chalandor, et sait faire sentir la fatigue et le désespoir qui atteignent les rebelles, dont la victoire, pourtant à portée de main, semble inaccessible.

On remarquera que l’auteur ne manque pas d’imagination pour les décors. Le château-fort de la Reine arbore une façade en forme de crâne rouge : Castle Skull évoque un autre château, dit « des ombres », qui fera fureur auprès d’un jeune public dans la décennie suivante.

Ce signe évident, mais anecdotique, de modernité en cache un autre, plus discret. Ce n’est en effet pas la première fois que Sekowsky plonge son héroïne dans un contexte de bataille épique. Ici, il en fait une conseillère de guerre avisée, capable d’enseigner la fabrication de canons à poudre au camp qu’elle a rallié. La couverture elle aussi apporte une réponse à une question qui a été posée dans la discussion dédiée à l’anniversaire de l’Amazone :

Il me semble que Sekowsky propose ici, donc en 1970, l’une des plus anciennes représentations de Wonder Woman l’épée à la main. Certes, elle n’est « que » Diana Prince, et doit donc recourir aux armes afin de compenser son absence de pouvoir, mais elle s’impose en combattante, et d’ailleurs l’auteur s’en amuse : à la fin de l’épisode, un des « barbares » qu’elle vient d’aider se moque à l’idée de « femmes guerrières », et reçoit en plein nez une garde d’épée de la part de l’Amazone devant qui il riait.

Dans sa logique visant à explorer différents genres, Sekowsky consacre l’épisode suivant au casting de voisins qu’il a installé autour de son héroïne, à l’occasion d’un chapitre lorgnant vers le thriller. Il ramène la famille Petrucci, prise dans un suspense angoissant annoncé par la couverture.

L’épisode suivant, inspiré par l’intrigue du Prisonnier de Zenda, roman d’Anthony Hope (qui est d’ailleurs cité dans l’épisode sous son nom complet : Anthony Hope Hawkins), à base de sosie et de têtes couronnée, entraîne Diana dans le petit pays de Daldonia, où elle est confondue, par les services de sécurité de la monarchie, qui, après avoir pris conscience de leur erreur, demandent à l’aventurière de remplacer la princesse Fabiola, elle-même sur le point de se marier. Sous une couverture qui convoque à la fois les codes des romance comics et ceux des précédentes périodes de Wonder Woman dans lesquelles celle-ci se retrouve bien souvent dans des situations saugrenues, Sekowsky continue son exploration des possibilités de la série, non sans une certaine dose d’humour.

C’est ainsi que Wonder Woman #195 est l’occasion pour Sekowsky de se frotter au genre fantastique avec « The House That Wasn’t »'. De la couverture au sujet, il s’inscrit dans la tradition, bien implantée chez DC, du récit de fantômes et de hantise qui vaut à l’éditeur de publier tous les mois des anthologies ayant pour vocation de provoquer l’effroi.

L’épisode présente la particularité que les crayonnés de Sekowsky sont ici encrés non pas par Dick Giordano comme d’habitude, mais par Wally Wood. Le résultat est tout bonnement magnifique, et si l’on sent parfois l’un des deux dessinateurs l’emporter, dans le meilleur des cas leur collaboration marche sur les terres d’un Alex Toth, notamment dans la peinture de la petite société réunie dans une auberge perdue par une tempête de neige menaçante. Des planches magnifiques.

Ici, le sommaire du recueil fait un crochet et s’arrête sur World’s Finest #204, un épisode dans lequel Diana Prince, toujours dans une de ses immaculées tenues sexy, fait équipe avec le héros principal du catalogue, Superman. L’épisode s’ouvre sur une manifestation d’étudiants sur le point de mal tourner. Nous sommes en 1971 et le traumatisme de la fusillade de l’université de Kent, dans l’Ohio (connu en anglais sous les appellations Kent State shootings ou Kent State massacre) est encore vif.

Sous une couverture magnifique de Neal Adams, le récit, écrit par Denny O’Neil et dessiné par Dick Dillin et Joe Giella, témoigne de la gestion éditoriale de Julius Schwartz : une histoire tordue empilant les concepts de science-fiction un brin capillotractés, auxquels le scénariste ajoute une portée sociale.

Tout commence alors que Clark Kent et Diana Prince s’inscrivent à un programme informatique de rencontres (Meetic avec quarante ans d’avance). Bien décidé à passer tout de même une soirée agréable, les deux amis se retrouvent projetés dans un futur improbable, en 2171 (deux siècles plus tard, donc), où l’unique survivant, un être cybernétique, leur explique que la seule manière d’empêcher cet avenir effroyable d’advenir est de sauver la vie… d’un étudiant membre des manifestants évoqués plus haut. Les deux héros passent donc l’épisode à revenir dans le présent, à arrêter quelques délinquants, avant de sauver le John Connor local, la petite touche sociale d’O’Neil résidant dans le fait que le sauveur de l’humanité est ce chevelu dépenaillé qui jette des fleurs aux forces de l’ordre (bon, dessiné par Dick Dillin, ce n’est pas si voyant, avouons-le).

Le troisième recueil se conclut sur Wonder Woman #197, dont l’intrigue utilise les ressorts classiques du diplomate et du garde du corps. Sekowsky rajoute à la recette une pincée de jeu de la séduction et un zest d’usurpation d’identité, maintenant le suspense jusqu’à la dernière page.

Ce chapitre marque la fin du règne de Sekowsky, qui est remplacé, au poste éditorial, par Dorothy Woolfolk. Celle-ci travaille dans le monde de la bande dessinée depuis les années 1940, où elle a officié en tant que responsable éditoriale chez DC, chez Timely ou chez EC Comics (avant l’émergence de la « New Trend » sous l’impulsion d’Al Feldstein), mais également en tant que scénariste, puisqu’elle a écrit plusieurs aventures de Superman en 1949 et 1950 (et, de manière officieuse et sans en être créditée, de nombreux épisodes de Wonder Woman du temps où Moulton était encore vivant). Réputée pour son caractère trempé (la légende veut qu’elle ait rencontré son troisième époux, William Woolfolk, en refusant l’un de ses scripts pour Superman), elle s’est attiré l’inimitié de plusieurs auteurs qui n’ont pas manqué d’exprimer à son égard des avis bien misogynes.

Le nom de Woolfolk n’apparaît dans les crédits de Wonder Woman que sur deux épisodes, les #197 et #198 (précédés de planches utilisant des dessins de Sekowsky), qui sont constitués de rééditions et arborent des couvertures signés Dick Giordano et fonctionnant sur le modèle du #191, à savoir Diana entre deux images renvoyant à ses aventures passées (les deux couvertures sont reproduites dans les dernières pages du recueil).

Le départ de Sekowsky, le passage éclair de Woolfolk et la réédition d’épisodes précédents laisse entendre que c’est un peu le bazar dans la rédaction. DC semble ne pas savoir que faire du personnage, et ne plus pouvoir maintenir une équipe stable à la barre. On y reviendra au moment de l’évocation du quatrième et dernier recueil, qui marquera la fin de cette période mouvementée mais, rétrospectivement, d’une grande modernité et d’une audace évidente.

Jim

Tu parles de ça :

Ou bien de ça :

C’est ça ? ~___^

Tori.

Je savais que tu réagirais, mais tu trouves encore le moyen de me surprendre.

Jim

À dire vrai, je pensais à la grotte du Phantom ou au Rocher du crâne de Peter Pan… C’est en cherchant les images que je suis tombé sur le roman.

Du coup, ce n’est pas pour rien que c’est une histoire avec Superman, alias Clark Kent…

Tori.

Héhéhé.

Peut-être.

Jim

Le quatrième et dernier recueil de l’édition 2008 de Diana Prince Wonder Woman couvre les derniers mois de cette période légendaire, portée par sa réputation, mais finalement assez méconnue. Et qui mérite la redécouverte, cette nouvelle relecture ayant ravivé les bons souvenirs (mais flous) que j’en gardais.

Donc, le sommaire reprend après les deux épisodes supervisés par Dorothy Woolfolk. Cette fois-ci, Denny O’Neil reprend la direction éditoriale du titre ainsi que le scénario, avec la complicité du dessinateur Don Heck et de l’encreur Dick Giordano, pour l’épisode 199. Je suis particulièrement client des planches de Don Heck, un dessinateur académique au style nerveux, dont le rendu final dépend beaucoup du travail de l’encreur. En l’occurrence, l’association des deux illustrateurs nous vaut un très bel épisode, où le maniérisme du premier et le réalisme crispé du second font merveille.

L’histoire commence alors que Diana Prince fait la rencontre, musclée, avec Johnny Double, un personnage de détective privé créé par Marv Wolfman et Len Wein dans Showcase #78, en 1968. Ce dernier entraîne son équipière improvisée dans une mission de protection auprès de Fellows Dill, un magnat de la presse ayant fait fortune sur la plastique de jolies femmes, et dans lequel on pourrait reconnaître la figure de Hugh Hefner ou de Larry Flynt.

Avec sa légèreté habituelle (on ne peut pas reprocher à O’Neil sa volonté d’aller grattouiller là où ça démange et de s’intéresser à la société qui l’entoure, mais ses scripts résonnent souvent du bruit que font ses gros sabots, surtout quand ça touche au féminisme), le scénariste pointe du doigt les petites tenues de playmates et des serveuses et la chosification de la femme, mais il enrobe tout ceci avec de l’humour : quand Diana refuse d’enfiler une de ces tenues, le lecteur ne peut que penser, avec un sourire au visage, aux maillots à étoiles qu’elle a pourtant portés pendant des années.

Autre chose de remarquable dans le script d’O’Neil, sa volonté de faire revenir l’expression « Wonder Woman » à la moindre occasion. Si Diana est l’héroïne toute de blanc vêtue, le scénariste cherche à rappeler qu’elle est une super-héroïne, qu’elle mérite de porter le titre de la revue. Est-ce aussi un moyen de préparer son lecteur à un éventuel retour à l’ancienne formule, l’auteur sentant le vent tourner ? C’est discutable, d’autant que nous sommes à dix mois de la transition violente, et qu’il est un peu tôt pour pressentir quoi que ce soit. Cela dit, comme on l’a vu précédemment (et comme ça sera évoqué un peu plus loin dans ces lignes), Wonder Woman est le théâtre d’opération d’une véritable guerre de tranchées éditoriale opposant de fortes personnalités de la rédaction, parmi lesquelles des vétérans du métier. Et ça, O’Neil devait le sentir, d’autant qu’il a la charge du titre et qu’en toute logique il doit fréquenter les locaux bien souvent et en prendre régulièrement la température.

L’intrigue d’O’Neil entraîne Diana Prince et Johnny Double dans une lutte contre une secte mâtinée d’organisation secrète, avec ses faux airs de Ku-Klux-Klan, partie en croisade contre le mauvais goût qu’incarne Fellows Dill et sa dégradation de l’image de la femme. Le scénariste ponctue son récit de séquences qu’il affectionne, notamment les scènes d’entraînement de la belle aventurière. Il revient à la structure qu’il avait exploitée dans les tout premiers récits de cette formule, et on pourra lui reprocher, une fois de plus, d’avoir associé Diana à un personnage masculin. Certes, ce dernier est un faire-valoir, et on sait que les faire-valoir sont là afin de fournir au personnage central un contrepoint, un interlocuteur. Mais tout de même, pour une série censée mettre en scène une héroïne indépendante, le passage de Sekowsky à O’Neil se fait sentir.

L’épisode se conclut quand Double est victime d’un tir… et c’est Dill qui a appuyé sur la détente ! Le chapitre suivant est dessiné par Dick Giordano, qui n’a rien à prouver sur sa manière de dessiner de sportives héroïnes (en 1975, il dessinera Stephanie Starr dans Star*Reach, et ça sera aussi beau).

L’intrigue évolue : on découvre que Fellows Dill a subi un lavage de cerveau, ses pensées étant contrôlées par quelqu’un d’autre. Cette personne, qui « déteste la beauté », s’avère être le Docteur Cyber, à nouveau de retour, portant un masque de fer dissimulant les horribles cicatrices héritées de sa dernière apparition. Ainsi, Denny O’Neil intègre les idées et les avancées de Sekowsky (dans l’épisode précédent, avec Heck, il avait déjà mis en scène Diana brandissant une hache : la guerrière est bien là !) et solidifie le modèle Modesty Blaise qu’il a imposé deux ans auparavant.

Une partie de l’entreprise d’O’Neil consiste à replacer Diana Prince dans l’univers DC. Certes, ce n’est pas le pan le plus spectaculaire et le plus coloré de ce monde de fiction, mais la série n’évolue plus en vase clos. Outre la continuité renforcée et la présence de Johnny Double, on note la présence du Doctor Moon, qu’il vient de faire apparaître dans Batman au mois de mars de la même année.

Le phénomène s’accélère avec le diptyque suivant (toujours illustré par Giordano), où Diana Prince et I Ching affrontent une secte asiatique que ce dernier reconnaît, et embarquent pour un périple en Orient où ils sont suivis par une mystérieuse blonde. Il s’avère que celle-ci n’est autre que Catwoman perruquée. Leur périple les conduit à s’emparer d’une pierre mystique dont les pouvoirs insoupçonnés les transporte dans un autre monde, Newhon, où ils font la rencontre… de Fafhrd et du Grey Mouser.

Ces deux personnages sont les héros d’un ensemble de textes signés Fritz Leiber et connus sous le nom du « Cycle des Épées ». Il se trouve qu’à la même période, Denny O’Neil supervise et écrit une série d’adaptations dans le titre Sword of Sorcery, où les épisodes seront illustrés par les futures vedettes que sont Howard Chaykin, Walt Simonson ou encore Jim Starlin.

L’apparition des deux brigands dans la série Wonder Woman est une sorte de vitrine destinée à attirer l’attention sur la nouvelle production d’O’Neil. Pour les plus curieux, opérons un petit détour rapide :

Pour l’occasion, Denny O’Neil cède l’écriture à Samuel R. Delany qui, à l’époque, est déjà un auteur de science-fiction renommé et récompensé. L’épisode que ce dernier écrit démontre une aisance toute particulière à faire vivre l’ensemble des personnages sans qu’aucun ne l’emporte sur les autres. O’Neil semble avoir trouvé le nouveau scénariste de la série. L’intrigue met également en scène le retour de Lu Shan, la fille maléfique de I Ching, et on ne peut s’empêcher de songer que, tout en réintégrant Diana dans l’univers DC, O’Neil cherche aussi à ranger les jouets, à préparer la sortie. Même si ce sentiment est sans doute injustifié pour les raisons évoquées plus haut, il demeure présent.

Le sommaire de ce quatrième tome fait un petit détour par les pages de The Brave and the Bold #105, écrit par Bob Haney et illustré (magnifiquement) par Jim Aparo. Bruce Wayne et Diana Prince se retrouve mêlés à une guerre de rues opposant les révolutionnaires exilés de la petite république de San Sebastian et leurs opposants politiques. Comme souvent avec Bob Haney, qui semblait avoir plus d’idées qu’il n’était capable d’en canaliser, la caractérisation des personnages est un peu à l’emporte-pièce, le scénariste rajoutant des éléments étranges et saugrenus à son récit, comme cette Amazone « ange gardienne » qui vient sauver Diana au dernier moment, ce qui ne fait que diminuer l’héroïne dans le récit.

Le sommaire reprend avec un récit écrit par Delany, illustré par Giordano et supervisé par O’Neil. Cette fois-ci, Diana vient en aide à son amie Cathy, dans une vague affaire de lutte salariale qui tourne au braquage dans un grand magasin dont le patron arbore les traits de Carmine Infantino.

Le ton est plus sérieux et d’une certaine manière comparable à ce que Denny O’Neil a déjà fait dans Green Lantern / Green Arrow. Delany témoigne de la volonté de se frotter aux problèmes de son époque et à ce que l’on appellerait aujourd’hui un patriarcat toxique. La légende veut que le scénariste et le responsable éditorial aient prévu six histoires en tout couvrant la thématique du patriarcat, et l’on est en droit de se demander, à la lecture de ce premier volet (qui a ses maladresses et ses lenteurs, mais qui ne manque pas de qualités) si on n’aurait pas eu, pour l’Amazone, l’équivalent des légendaires épisodes de deux guerriers émeraude.

Hélas, le projet est tué dans l’œuf. Le mois suivant, Denny O’Neil est remplacé, en tant que scénariste et responsable éditorial, par Robert Kanigher. Ce dernier, en vingt-trois pages, orchestre une attaque concertée contre Diana, la mort de I Ching, l’arrestation musclée du sniper, le retour comme en transe de l’héroïne sur son île (les Amazones sont rentrées de villégiature), les retrouvailles avec la Reine, un nouveau tournoi, la rencontre avec Nubia et le retour dans le « Monde des Hommes » où Diana Prince obtient un poste à l’ONU.

Kanigher n’y va pas de main morte. Il fait table rase des apports d’O’Neil et Sekowsky, intitule le récit « The Second Life of the Original Wonder Woman », place l’héroïne en position de faiblesse sur la couverture… Il signe cependant un texte dans lequel il salue son prédécesseur, la moindre des choses envers quelqu’un dont il piétine le travail avec autant d’acharnement.

C’est ainsi que Kanigher, dans une vaste entreprise de revanche, revient à ce qui semble pour lui « les sources », à savoir une héroïne effacée, cachée derrière ses lunettes (fort seyantes, certes), loin de l’aventurière indépendante qu’elle a été pendant de courtes années. Il reste de cette période une exploration assez passionnante avec le recul des possibilités de l’héroïne, et de nombreuses idées en germe qui mettront des années à donner des fruits.

Jim