Il semble ahurissant qu’un film aussi puissant que « Wake in Fright » soit resté invisible tant d’années, sans compter qu’il a des supporters de poids, au premier rang desquels il faut compter Martin Scorcese (qui a vu le film à Cannes en 71 et ne s’en est pas remis) et Nick Cave (« le film le plus terrifiant jamais produit sur l’Australie »). Cette histoire un peu miraculeuse de négatifs retrouvés presque par hasard (par le monteur du film) est donc une bénédiction…

En 1971, la « Ozploitation » est loin de battre son plein, on n’en est même qu’au tout début. Peter Weir (« La Dernière Vague ») et Georges Miller (« Mad Max ») ne sont pas encore passés par là. De l’Australie, le canadien Ted Kotcheff ne connaît rien ou presque quand on lui confie l’adaptation du roman de Kenneth Cook (après que Joseph Losey et Dirk Bogarde aient été rattachés au projet, aux alentours de 1963).

Consciencieux, il fait ses devoirs en s’installant trois mois dans une petite bourgade minière où, participant aux beuveries et aux réunions syndicales, il vit à peu de choses près la même aventure que le personnage de son film.

Si sa mise en scène est plutôt discrète et sobre, elle n’est est pas moins d’une redoutable intelligence, le film dansant sur le fil ténu de l’ambiguïté entre dégoût et fascination, tant du côté du personnage que de celui du spectateur. le film fonctionne d’ailleurs beaucoup sur ce type de tension entre oppositions binaires, qu’il s’agit de dépasser pour produire un discours nuancé.

Ainsi, à ce titre, les deux premiers plans du film, à eux seuls, constituent une brillante mise en place d’une partie des thématiques de tout le film : le premier est un panoramique à 360 degrés sur le désert australien, qui s’étend, immense, à perte de vue ; le second est un mouvement d’appareil plus délicat, où une barrière (celle du quai de la « gare ») surcadre joliment une petite bicoque qui n’est autre que l’école du personnage principal. En deux plans, Kotcheff nous montre qu’il est possible d’être enfermé dans un espace immense, d’être « confiné » à ciel ouvert. Une ouverture brillante et caniculaire (comme tout le film), magnifiée par la photo sublime du film.

Par son dispositif scénaristique de base, « Wake in Fright » (avec cette opposition instit / ouvriers, ou plutôt intellectuel / « sauvages » brutaux) fait un peu penser au western « Le Dernier face-à-face » de Sergio Sollima, même si les intrigues diffèrent par la suite. Cette opposition se résolve par une sorte de dévolution du perso principal, qui est ravalé du rang de « civilisé » à celui de sauvages, par le biais de tribulations plus hallucinantes les unes que les autres.

On commence à se douter que les choses ne tournent pas rond dès la rencontre de John l’instit avec le shériff interprété par Chips Rafferty, qui l’initie en quelques heures à peine à la consommation frénétique d’alcool (pour l’anecdote, l’acteur a insisté pour que la bière utilisé ne soit pas « fake » ; les beuveries du film sont en fait authentiques (!!)). L’alcoolisme est d’ailleurs un des grands sujets du film, le corollaire de l’isolement et d’un certain désoeuvrement mortifère. C’est aussi, évidemment, le révélateur des pulsions les plus bestiales.

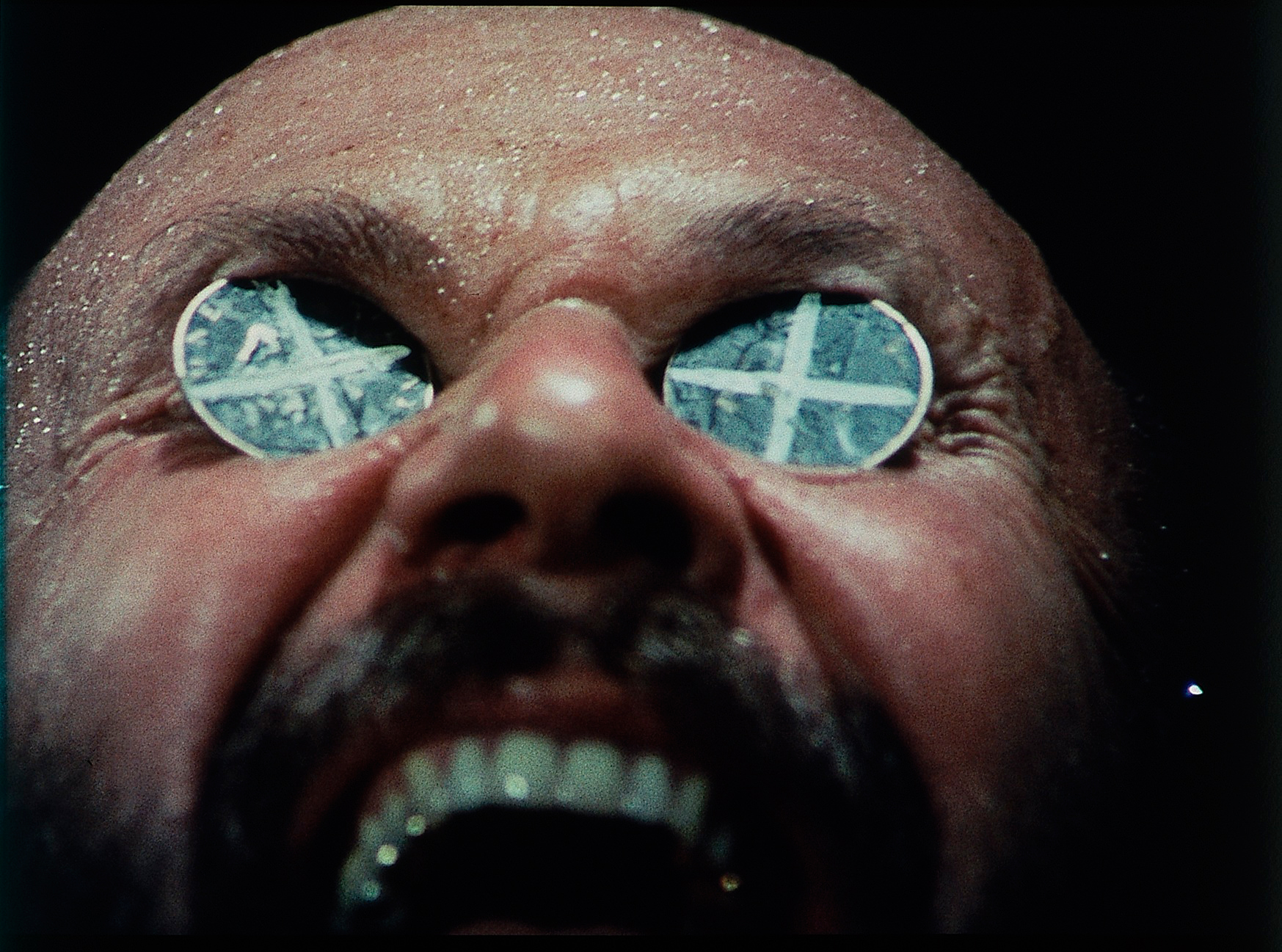

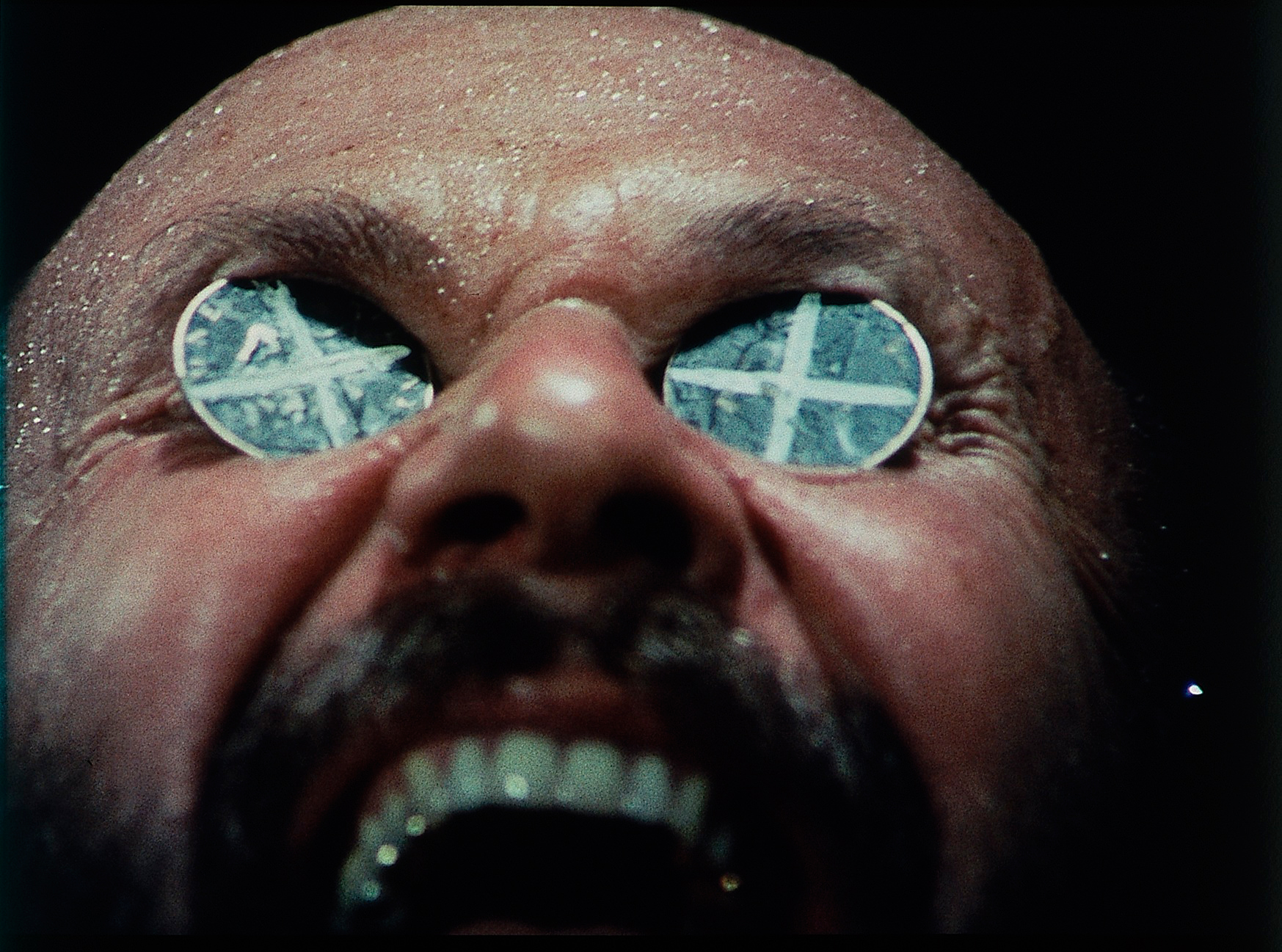

Et en la matière, nous voilà servis : bagarre, braconnages, bringues jusqu’au-boutistes, rapports humains dégénérés… La scène la plus fameuse du film est la très controversée chasse nocturne au kangourou, qui pourra aujourd’hui sûrement plus qu’à l’époque scandaliser le spectateur mal informé. Cette séquence proprement hallucinante (vous n’en croirez pas vos yeux, croyez-moi) présente en effet un authentique massacre de marsupiaux. Pour autant, il ne faut pas en déduire que Kotcheff, au mépris de la morale la plus élémentaire, a organisé ce massacre pour les besoins de son travail : il n’a fait que documenter une authentique partie de chasse, qui l’a lui-même fortement secoué (un carton final précise d’ailleurs que la production a échangé avec des associations de protection animale, et le film aurait in fine permis la mise en place de quotas limitant le carnage ; le kangourou est une espèce menacée, et protégée en conséquence).

Une séquence très remuante, vous voilà prévenus.

Avec cette ambiance pré-apocalyptique de fin de civilisation, « Wake in Fright » pourrait aisément prétendre rejoindre le panthéon des grands films s’appuyant sur le ressort similaire de l’opposition entre civilisation et sauvagerie, comme « Chiens de Paille » ou « Délivrance » (avec lesquels « Wake in Fright » rivalise sans peine…), voire « Massacre à la Tronçonneuse ». On pourrait facilement se laisser aller à penser que Kotcheff dresse un réquisitoire sans pitié contre ses rednekcs de l’outback, des brutes avinées plus proche de l’animal que de l’humain (comme certains plans le suggèrent astucieusement).

Il faut dire que l’auteur insiste sur la dimension cauchemardesque de ce périple en utilisant une structure narrative circulaire (début et fin en miroir), voire en spirale, où le personnage principal est constamment ramené à son point de départ, comme dans « L’Antre de la Folie » de John Carpenter (autre grand film cauchemardesque, la caractéristique du cauchemar étant de présenter une situation bloquée, dont on ne s’échappe pas).

Alors, éloge de la civilisation urbaine et condamnation de la « sauvagerie » rurale ? Le film est en fait beaucoup plus malin que ça.

En effet, Kotcheff tient à préciser que son film concerne autant les australiens de Sydney, la « grande ville », que les bouseux de bourgades comme celle du film. Si misanthropie il y a, elle concerne le genre humain dans son ensemble, et pas que les persos « dégénérés » peuplant les immense étendues de l’outback.

Et à bien regarder, le perso principal se plaint-il tant que ça de son sort ? S’il est bloqué à Yabba, n’est-ce pas un peu de son fait ? Il pourrait partir à de nombreuses occasions à bien y regarder.

C’est qu’en fait il n’est pas tellement à plaindre : certes il « dévolue » au contact des brutes de l’outback, mais cette dévolution s’accompagne d’un regain de vitalisme, auquel le perso semble étranger durant l’exposition. Il semble ivre d’une joie sauvage, à chasser le kangourou avec ses compagnons de biture.

Pour troubler encore un peu plus le jeu, Kotcheff accompagne cet espèce d’appel à la « sauvagerie » d’une tension homo-érotique très marquée. C’est là que le perso ambivalent joué par le génial Donald Pleasence (qui joue le rôle du…Doc !  ) entre en jeu. Sorte de « version du futur » possible du perso principal (c’est un autre « savant », médecin celui-là, qui a goûté aux joies de l’outback et s’y est installé), celui-ci se révèle tout au long du film être finalement plus allumé encore que les autochtones. J’ai été totalement bluffé par la composition époustouflante de Pleasence, dans un contre-emploi total extrêmement savoureux. Je ne l’ai jamais vu aussi bon, je crois bien.

) entre en jeu. Sorte de « version du futur » possible du perso principal (c’est un autre « savant », médecin celui-là, qui a goûté aux joies de l’outback et s’y est installé), celui-ci se révèle tout au long du film être finalement plus allumé encore que les autochtones. J’ai été totalement bluffé par la composition époustouflante de Pleasence, dans un contre-emploi total extrêmement savoureux. Je ne l’ai jamais vu aussi bon, je crois bien.

Là où l’ambiguïté rentre en ligne de compte à fond, c’est à l’occasion de la suggestion d’un rapport sexuel, peut-être pas librement consenti, mais très différent de celui, célèbre, de « Délivrance » (présenté de manière totalement horrifique). Là encore, impossible d’être fixé sur la portée de cet évènement sur la psychologie du personnage principal : il n’est pas dit que cette donnée explique le geste du « héros » vers la fin du film…

Du coup, si la réplique finale (« vous avez passé de bonnes vacances ? » « Les meilleures de ma vie ») est habituellement prise par les spectateurs pour une marque d’ironie amère, les choses sont peut-être en fait plus compliquées que ça. Et si le perso s’était révélé à lui-même durant cet effroyable séjour à Yabba ?

« Wake in Fright » est sorti la même année que le sublime « Walkabout » de Nicolas Roeg, autre fleuron de l’Ozploitation naissante. En apparence, tout semble opposer les deux films ; l’un est aussi élégiaque et « planant » que l’autre est morbide et fou. Et pourtant, à bien y regarder, les deux histoires ne diffèrent peut-être pas tant que ça, notamment dans leurs manières de faire référence toutes deux, chacune à leur façon, au « Grand Silence », cette chape de plombe qui pèse sur l’évocation du massacre des aborigènes d’Australie. L’un d’entre eux est présent uniquement le temps d’un plan au début de « Wake in Fright », mais c’est bien à ce type de massacres (comme le génocide amérindien) que l’épouvantable séquence de chasse nocturne est censée renvoyer.

Très, très grand film, à l’impact toujours optimal 45 ans après sa conception. Je vais regarder de près le travail de Kotcheff, dont le seul gros succès, l’excellent « Rambo » (à l’aura ternie par deux suites idéologiquement douteuses et cinématographiquement ineptes…), fait un peu d’ombre au reste de sa filmo.

![[HD] WAKE IN FRIGHT - Trailer (2012)](https://forum.sanctuary.fr/uploads/default/original/4X/f/5/8/f580b334bed4278a3ada4f59ec2ee4909f16e030.jpeg)

) entre en jeu. Sorte de « version du futur » possible du perso principal (c’est un autre « savant », médecin celui-là, qui a goûté aux joies de l’outback et s’y est installé), celui-ci se révèle tout au long du film être finalement plus allumé encore que les autochtones. J’ai été totalement bluffé par la composition époustouflante de Pleasence, dans un contre-emploi total extrêmement savoureux. Je ne l’ai jamais vu aussi bon, je crois bien.

) entre en jeu. Sorte de « version du futur » possible du perso principal (c’est un autre « savant », médecin celui-là, qui a goûté aux joies de l’outback et s’y est installé), celui-ci se révèle tout au long du film être finalement plus allumé encore que les autochtones. J’ai été totalement bluffé par la composition époustouflante de Pleasence, dans un contre-emploi total extrêmement savoureux. Je ne l’ai jamais vu aussi bon, je crois bien.