Horreur

Long métrage américain/japonais

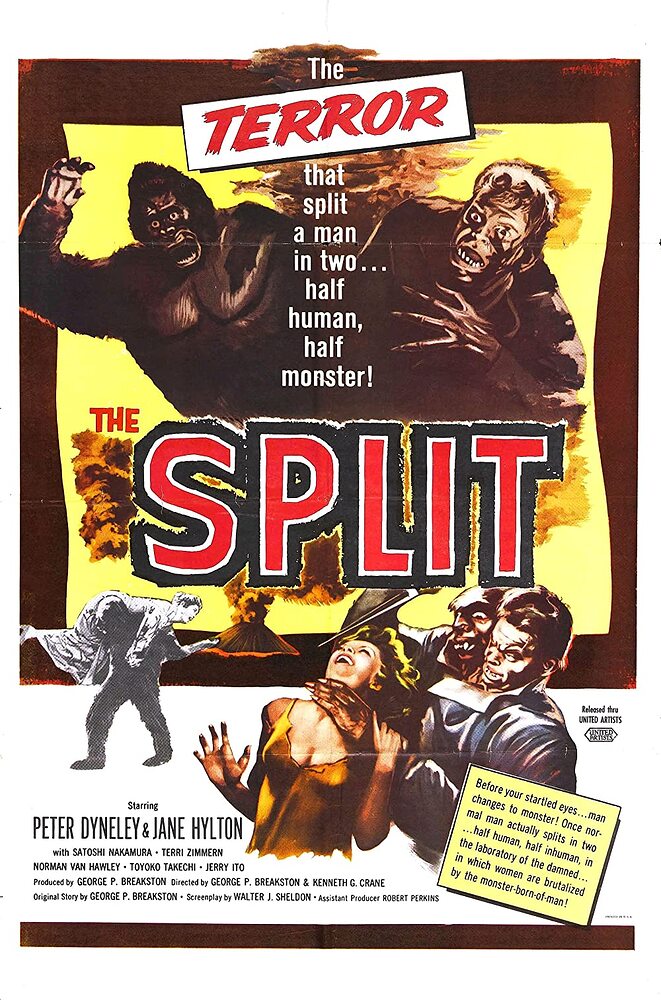

Réalisé par George P. Breakston et Kenneth G. Crane

Scénarisé par William J. Sheldon d’après une histoire de George P. Breakston

Avec Peter Dyneley, Jane Hylton, Tetsu Nakamura…

Année de production : 1959

Production américano-japonaise, The Manster a été initiée par George P. Breakston, un touche-à-tout d’origine française puisque ce natif de Paris s’est installé en Amérique avec sa famille dès son plus jeune âge, faisant de la figuration dans le New York - Miami de Frank Capra alors qu’il était à peine âgé de 14 ans. Breakson fut acteur, scénariste, producteur, documentariste et réalisateur. Pour son travail derrière la caméra, il s’est principalement illustré dans le domaine des films et des séries d’aventures…et il a également fait une unique incursion dans le registre de l’horreur avec The Manster (Half Man, half Monster !).

The Manster débute de manière un peu plus violente qu’à l’accoutumée pour un long métrage datant des années 50. Une créature d’origine inconnue attaque les clientes d’un établissement thermal au Japon. L’assaut est brutal et un jet de sang annonce le titre et le générique. Une bonne façon d’établir le ton de l’histoire…même si les meurtres suivants seront tous suggérés. Il n’y a pas de têtes connues au générique de cette série B. Le personnage principal est joué par Peter Dyneley , éternel second rôle principalement connu pour avoir prêté sa voix à Jeff Tracy dans la série Les Sentinelles de l’Air.

Le physique un peu « passe-partout » de Dyneley colle bien à la caractérisation du reporter Larry Stanford (qui est à un moment décrit comme un « average joe », un américain moyen, un homme de la rue), correspondant pour un journal japonais qui commence à s’ennuyer dans son travail. Il est prêt à retrouver sa femme à New York mais avant cela, il part interviewer un savant reclus dans les montagnes. Sans scrupules, le scientifique voit en Stanford le sujet idéal pour ses expériences sur l’évolution humaine et il lui injecte sa formule après lui avoir lui avoir fait ingurgiter une boisson droguée. Bientôt, Larry change de comportement, à un tel point que son entourage ne le reconnaît plus…

Comme souvent dans les séries B d’horreur et de S.F. des fifties, l’aspect scientifique est hautement fantaisiste et n’est pas vraiment la partie la plus convaincante du récit. Les auteurs jouent plus dans un premier temps sur l’atmosphère (et cela fonctionne bien dans les scènes nocturnes) en décrivant lentement et efficacement la transformation de Larry Stanford qui, sous l’influence du produit, laisse libre cours à toutes ses pulsions, sexuelles (dans la limite de ce que l’on pouvait montrer à l’époque…cela reste donc assez sage) puis meurtrières. Il s’agit donc d’une variation sur le thème de Jekyll & Hyde…avec l’expression d’un côté obscur prenant une forme étonnante…

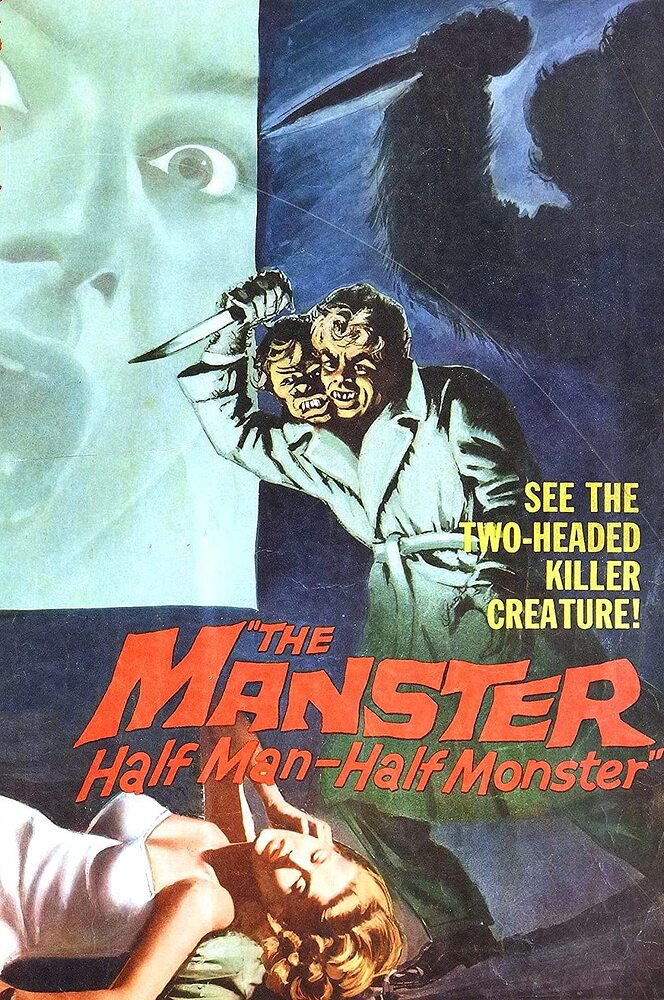

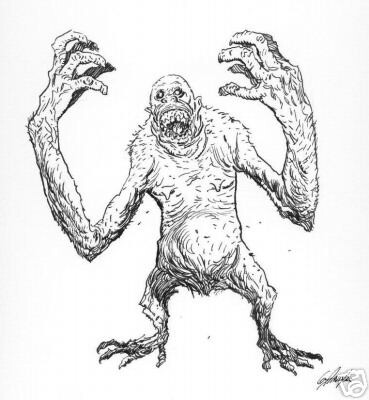

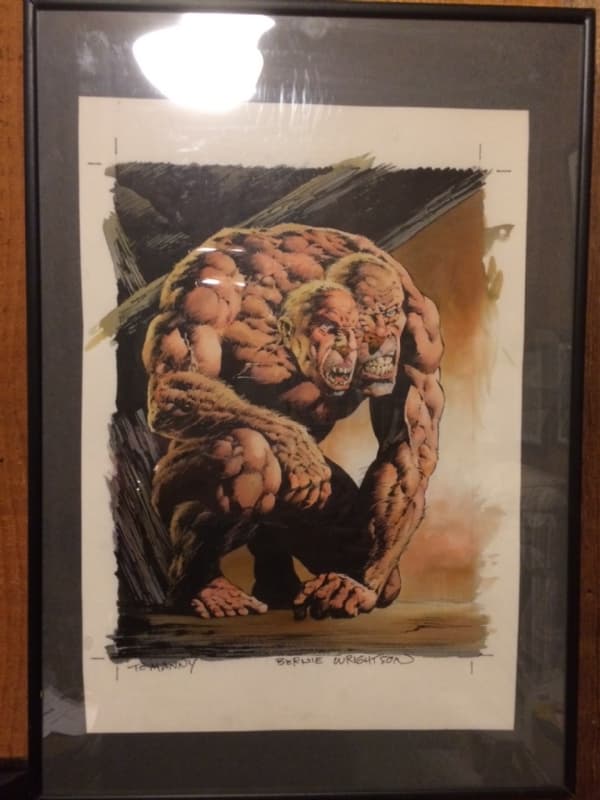

Cette deuxième personnalité qui émerge littéralement du corps de Larry a certainement donné des idées à Sam Raimi pour son Evil Dead III car un oeil apparaît sur l’épaule du héros avant que lui pousse une deuxième tête difforme. L’effet n’échappe pas à un certain côté kitsch (ce sera encore le cas dans le plus léger La Chose à deux têtes) mais le suspense du dernier acte est bon et mène à un nerveux affrontement au pied d’un volcan sur le point d’exploser, point culminant de cette sympathique bisserie.