REALISATEURS

Ernest B. Schoedsack & Irving Pichel

SCENARISTE

James Ashmore Creelman, d’après l’histoire de Richard Connell

DISTRIBUTION

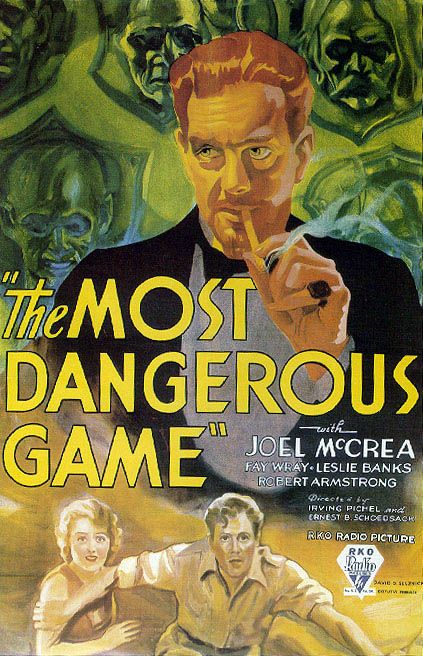

Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks, Robert Armstrong…

INFOS

Long métrage américain

Genre : aventures/horreur

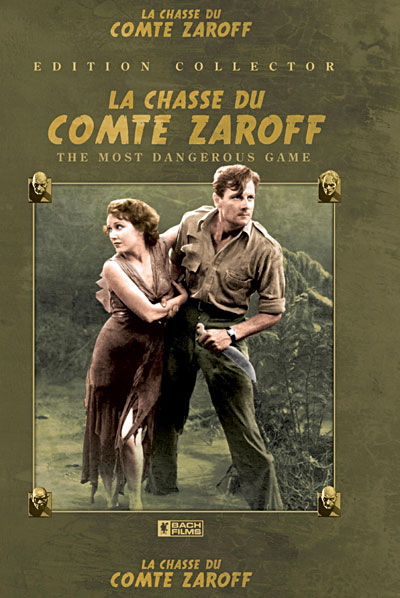

Titre original : The Most Dangerous Game

Année de production : 1932SYNOPSIS

Un chasseur de renom échoue sur une île à la suite d’un naufrage dont il est le seul survivant. Le comte Zaroff le recueille et le soigne, seulement, il se rendra bientôt compte que ce comte, raffiné et cultivé, entretient une mortelle passion pour la chasse. Las de la chasse conventionnelle, le mystérieux comte est à la recherche de nouveaux frissons…

Dans les années 30, il n’était pas rare que plusieurs productions reçoivent le feu vert au même moment. Ainsi, The Most Dangerous Game (titre original de La Chasse du Comte Zaroff), l’adaptation d’une nouvelle du romancier Richard Connell, fut tourné en même temps qu’un chef d’oeuvre intemporel du cinéma, King Kong, par la même équipe artistique : Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper à la réalisation et à la production, et Carroll Clarke à la direction artistique. King Kong était tourné le jour et Zaroff la nuit. Comme il n’était pas vraiment possible d’être partout à la fois, Merian C. Cooper s’est donc contenté de produire Zaroff pour mieux se consacrer au Roi des Singes. Sur Zaroff, Schoedsack a été secondé par le comédien/réalisteur Irving Pichel.

Les deux films se partagent également quelques-uns de leurs acteurs principaux. La belle Fay Wray (l’icône Ann Darrow) et Robert Armstrong (Carl Denham) sont cette fois frère et soeur et on retrouve aussi des marins de King Kong en serviteurs du comte. Le héros est ici interprété par l’athlétique Joel McCrea, que l’on retrouvera notamment au générique de nombreux westerns.

Le grand méchant de l’histoire, le comte Zaroff, est incarné par Leslie Banks, acteur britannique au visage barré par une cicatrice (il fut touché pendant la Première Guerre Mondiale, ce qui laissera une partie de son visage paralysée). Cette blessure confère à son visage un côté inquiétant qui colle parfaitement au personnage.

La Chasse du Comte Zaroff (titre également connu au pluriel suite à une erreur lors de la ressortie du film en salles) est basé sur une nouvelle parue en 1924 et deviendra le modèle des nombreuses histoires de chasse à l’homme à venir, qu’elles soient fidèlement ou librement inspirées par le récit de Richard Connell et l’oeuvre de Schoedsack et Cooper.

Le long métrage est un modèle d’efficacité. D’une durée de 63 minutes, il commence par une scène de naufrage qui voit son seul survivant, Robert Rainsford, un grand chasseur, se réfugier sur une île surplombée par un superbe château. Là, il rencontre son occupant, un comte russe passionné de chasse. Il fait aussi la connaissance de Eve Trowbridge et de son alcoolique de frère, victimes d’un drame identique au sien. Ils vont vite apprendre que le cosaque s’est lassé de ses habituelles proies et chasse maintenant le plus dangereux gibier (the most dangerous game) : l’homme !

Les scènes d’exposition permettent de dresser de belle façon les portraits des différents protagonistes. À une époque où l’Amérique venait de subir un grand choc économique et était en proie à la Prohibition, Zaroff en particulier représente la perversion ultime, de par son absence de moralité, sa vision de l’humanité, de sa considération de la femme (limitée au trophée qui revient au gagnant) et ses goûts dispendieux pour la bonne bouffe et les alcools en tout genre. À propos d’alcool, le très ennuyeux frère constamment imbibé joué par Robert Armstrong était à ce qu’on dit un apport de Merian C. Cooper, qu’on disait opposé à la « glamorisation » de la bibine dans les films hollywoodiens de l’époque.

La découverte de sa salle des trophées fait basculer le récit vers l’horreur, avec la vision de têtes coupées en guise de décoration. Il est à noter que le film était à l’origine un peu plus long (d’environ 10 minutes) et que certaines scènes impliquant des corps mutilés et mis en scènes par Zaroff n’ont pas résistés aux séances-test et aux ciseaux de la censure.

La deuxième moitié du long métrage met en scène la fameuse chasse, dans des décors splendides qui ne sont pas sans évoquer ceux de King Kong, puisque les deux productions ne font pas que partager les mêmes auteurs et acteurs.

En imprimant un rythme soutenu à ces séquences, les réalisateurs multiplient les scènes d’anthologie : l’arbre, les pièges, les chiens, la chute d’eau, les marais brumeux d’où le danger peut surgir à chaque instant. Le tout est magnifié par une superbe photo noir et blanc, qui renforce l’onirisme et le cauchemar de certains moments-clés.

Bref, une grande réussite, brillamment réalisée et d’une concision exemplaire, qui monte bien en puissance jusqu’à un final palpitant !

![The Most Dangerous Game (1932) Fan Trailer [HQ]](https://forum.sanctuary.fr/uploads/default/original/3X/3/c/3ccf2aa4adbf1382b9f066e09cc9b86acbb62b85.jpeg)