img15.hostingpics.net/pics/206786Picture32.png

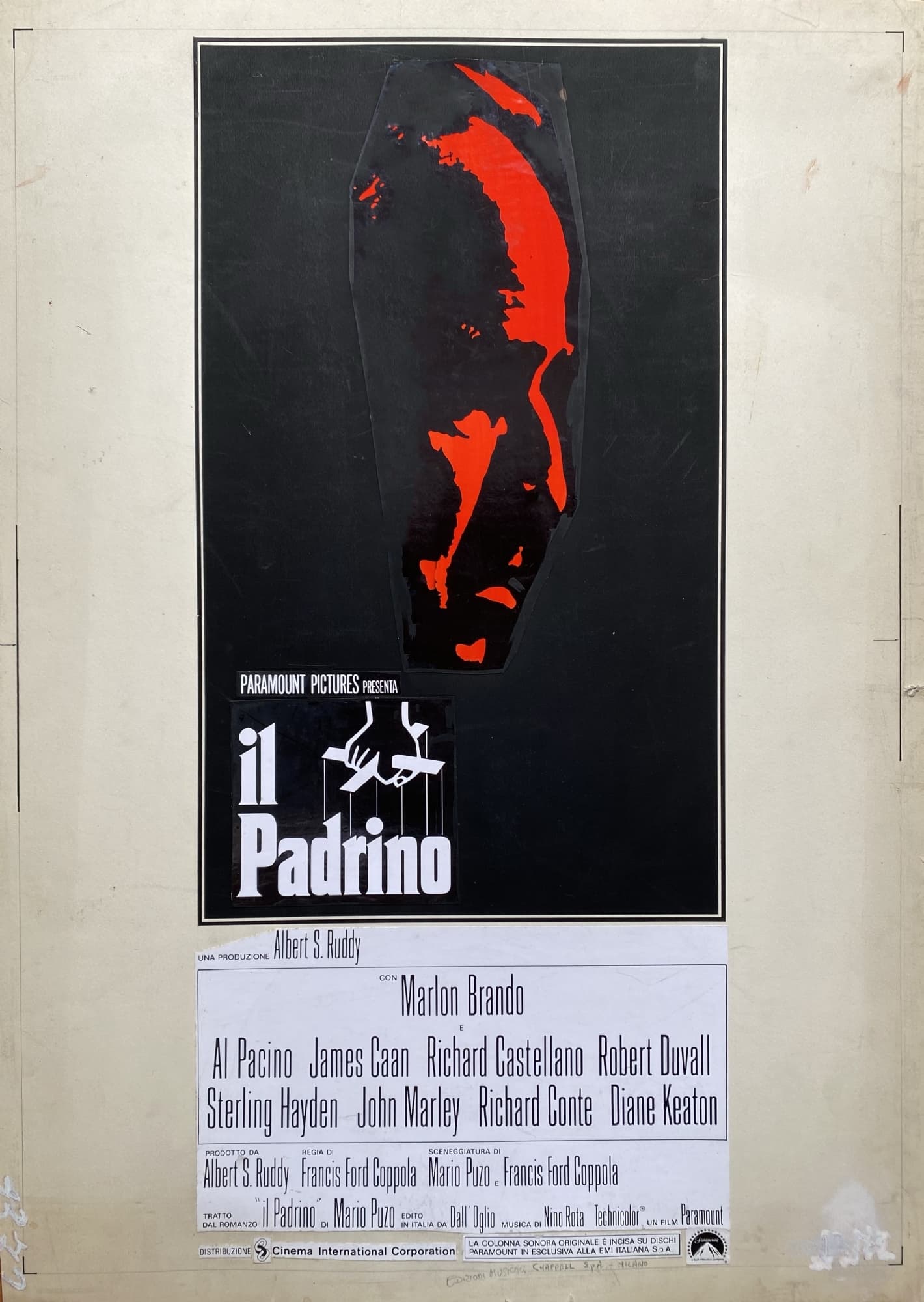

Je l’ai revu pour la énième fois, et c’est toujours aussi grandiose.

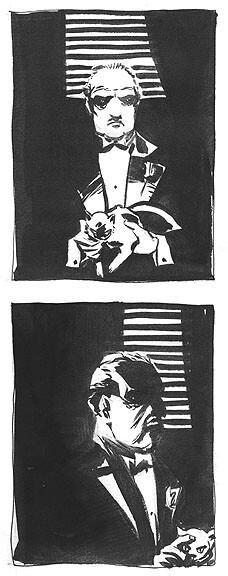

Un film de commande à la base prévu par les exécutifs de la Paramount qui pensaient que Coppola serait un yes man malléable, or le réalisateur est arrivé à imposer sa vision et ses choix controversés, dont certains membres du casting irréprochable, parmi lesquels un Brando méconnaissable, et un jeune Pacino tout en sobriété (loin de ses excès de cabotinage ultérieurs).

Un film parfait sur de nombreux plans, magnifié par le thème sublime de Nino Rota et sa classe formelle, cette photographie somptueuse du regretté Gordon Willis, dont le style si caractéristique lui a valu le surnom de « Prince of Darkness » (à ne pas confondre avec un des meilleurs films de Carpenter).

img15.hostingpics.net/pics/677025Picture241.png

Racontant une histoire universelle et intemporelle, qui s’étend bien au delà du portrait du milieu mafieux, qui n’est ni plus ni moins que celle d’un empereur et de ses successeurs (Le Roi Lear chez les gangsters en somme) et plus particulièrement le drame d’un homme, le père comme le fils, qui devient par sacrifice ce qu’il ne voulait pas être au départ, une histoire forte qui aurait tout aussi bien pu se dérouler dans une autre époque et fonctionner tout aussi bien, preuve de son efficacité narrative et de son aspect archétypal.

La célébration du début marque les prémisses de la fin du statut quo (tout comme pour Voyage au bout de l’enfer) montrant également comment le milieu dans lequel ils évoluent fonctionne en vase clos, la famille Corleone y étant déjà représentée comme une institution sacrée, à la fois une bénédiction et un fardeau pour certains, un clan si spécial, à la fois intemporel dans la reproduction des mêmes schémas et moderne en raison des changements qui s’opèrent, un croisement entre l’empire romain et les Kennedy, donnant de prime abord l’impression d’être intouchable et invincible (jusqu’à l’arrivée de Sollozzo).

Tour à tour ample et intimiste, tragique et opératique, violent et émouvant, le film s’impose d’emblée comme étant au dessus du lot, grâce à son intensité et son ampleur digne d’une tragédie grecque, un opéra baroque alternant les décennies et les générations, dans un tourbillon de drames, de violence, de jeux de pouvoirs, portant sur l’inéluctabilité du destin, la fresque familiale et l’histoire de l’Amérique et du capitalisme.

img15.hostingpics.net/pics/395538Picture24.png

Michael ayant accédé au trône, il s’agit désormais de traiter des conséquences que cela implique, dans un second opus, qui en plus d’être la meilleure suite de tous les temps, s’avère être sans doute un des plus grands films de cette décennie si ce n’est le meilleur (du moins à égalité avec Barry Lyndon).

Coppola se charge de la suite avec plus de liberté, et une position de force qui lui permet de dicter ses conditions (dont la production de Conversation secrète) en profitant pour approfondir la mécanique entamée dans le premier volet, ce qui donne un résultat encore plus abouti et maîtrisé, l’aboutissement du premier et la base sur lequel se reposera le troisième.

Pacino trouve là sa meilleure interprétation (de même que de John Cazale, dont la carrière aura été brève, un des seuls du coup à avoir une filmographie parfaite) avec son visage impassible, et son regard dur qui laisse toutefois entrevoir ses doutes et son côté implacable et sans pitié, ses accès de colères n’en sont que plus marquants (en particulier suite à la révélation de Kay).

img15.hostingpics.net/pics/633960Picture29.png

Le film aborde également la genèse de la famille, les racines sur lesquels s’est fondé le pays, et les diverses branches de la corruption qui en découlent.

S’étendant sur deux époques, le père et le fils se croisent sans jamais se retrouver sur le même plan (de cinéma et d’existence) comme si la barrière générationnelle était trop importante, en ce sens l’absence de Brando est un mal pour un bien, renforçant la stature presque divine/mystique, inaccessible de Vito.

img15.hostingpics.net/pics/596821PDVD158.jpg

Survient ensuite le dernier volet qui ne mérite certainement pas sa réputation de vilain petit canard de la série, quand on le regarde à part tel quel, il n’est juste pas du même niveau/calibre, ayant fait l’erreur de passer après deux monuments.

L’absence de Duvall se fait cruellement sentir et Sofia Coppola est peu convaincante dans le rôle de la fille (rôle dévolu au départ à Winona Ryder quel dommage) mais ce choix à cela d’intéressant qu’il renforce l’identification de Coppola pour Michael.

L’intrigue avec le Vatican est clairement moins intéressante que le reste, même si elle continue la démarche/thématique de la corruption dans les plus hauts milieux.

img15.hostingpics.net/pics/171599godfatheriiiending.jpg

Michael désormais affaibli, est le dernier vestige d’une époque révolue (après tout le trio principal n’est pas sans rappeler celui du Guépard).

Il est toujours question de rédemption tardive et de transmission, de passage de témoin avec la nouvelle génération, le destin ayant souvent tendance à forcer la main du patriarche, qui désire passer à autre chose, à l’instar de Coppola qui a accepté de revenir en partie pour être sauvé de la banqueroute financière (la réplique de Michael « Just when i thought i was out, they pull me back in ! » peut ainsi tout aussi bien s’appliquer au réalisateur).

Moins inspiré, n’ayant pas le même souffle, il renoue tout de même avec l’intensité des précédents lors de certaines scènes (l’ensemble du magnifique final à l’opéra, le souvenir d’Apollonia qui refait surface lors de la chanson du fils).

)[/size]

)[/size]