Je viens de finir, hier soir, le premier recueil de la nouvelle collection Dark Knight Detective, qui, en gros, reprend les épisodes de la série Detective Comics en 1987. Pour les amateurs de belles choses, précisons pour situer que le volume contient les chapitres écrits par Mike W. Barr et dessinés par Alan Davis et Paul Neary (à l’exception du tout dernier, le #575, première partie de « Batman Year Two », dont les trois suivants, #576 à 578, sont illustrés par Todd McFarlane).

Je rappelle également que, selon toute apparence, cette collection, qui n’en est encore qu’à ses débuts, fonctionnera en tandem (ou en quinconce) avec une autre, intitulée Caped Crusader, et qui reprend les épisodes de Batman de la même période en gros (un poil plus tard, je crois, mais à peu de choses près…).

Quelle est-elle, cette période, justement ? Nous sommes dans le « post-Crisis », comme il était de mise de dire à l’époque, un temps où l’éditeur redéfinissait ses personnages et son univers. L’espace-temps venait d’être réécrit après Crisis on Infinite Earths, et chaque série allait être « modernisée » dans la foulée : concepts redéfinis, origines revues, tonalité durcie… Mais les choses ne se font pas en un clin d’œil. Plutôt progressivement. C’est d’ailleurs intéressant d’observer, rétrospectivement et avec l’expérience que nous avons de reboots récents, de quelle manière les choses se font à vitesse variable dans ces années 1980.

Batman vient d’être redéfini, aussi, sous l’impulsion de Frank Miller (qui en a raconté la fin puis le début), mais aussi de l’editor Denny O’Neil, qui reprend la barre dans ces années-là. Il s’intéresse aux super-vilains, aux origines, à l’entourage du héros, mais aussi aux nouvelles plumes susceptibles d’en raconter les aventures. Cette modernisation se fait petit à petit, et les épisodes compilés ici en rendent compte.

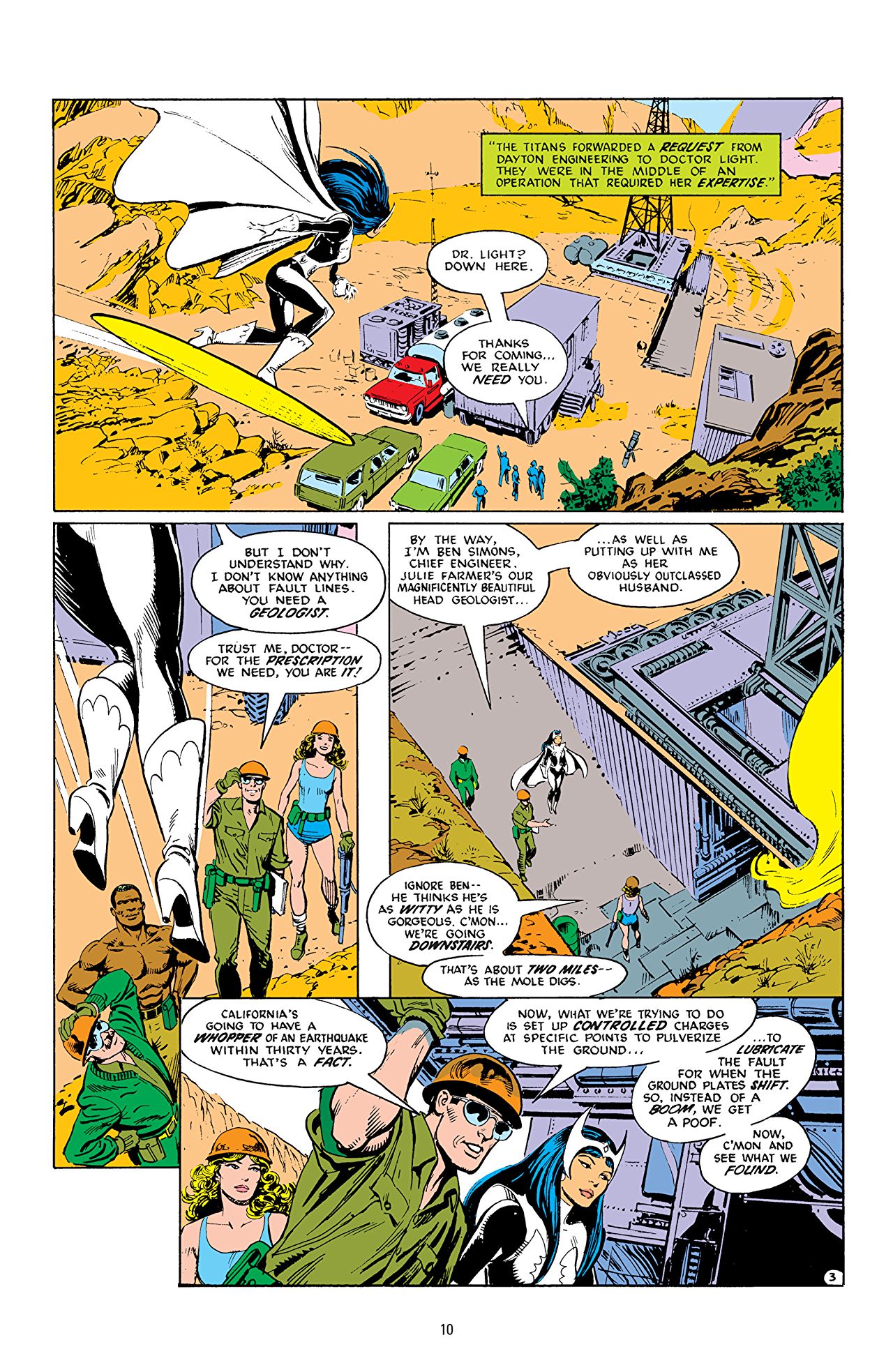

En effet, au début du tome, Barr et Davis évoluent encore dans un monde fait de gadgets, de costumes colorés, de décors géants, honorant ainsi la tradition de Dick Sprang, notamment. Lentement, le ton va se durcir. Le tournant est négocié à la hauteur de l’épisode avec le Mad Hatter (le deuxième, le moustachu), à l’issue duquel Robin est mortellement blessé. L’épisode suivant (de mémoire, l’un des rares à être traduit) est constitué d’une grande confrontation avec Leslie Thompkins, annonçant le « Year Two » imminent, et d’une grande redéfinition des origines. Et lentement, la série se dirige vers plus de noirceur.

La brève prestation du tandem Barr / Davis fait penser à celle du duo Englehart / Rogers. Les deux séries d’épisodes ne sont pas sans points communs : redéfinition des vilains, reprises de méchants méconnus, bouleversement de la vie amoureuse du héros, évocation du passé du personnage… La grosse différence, c’est qu’Englehart s’intéresse à la hantise qui accompagne Batman (perçu comme un fils se souvenant des parents disparus), tandis que, dans les épisodes de Barr, le héros est un père de substitution. À la fois enseignant et parrain, il est essentiellement préoccupé par Robin (Jason « Jay » Todd). Le glissement est significatif.

Barr reste plus longtemps que Davis : outre la fin de « Year Two » dessinée par McFarlane, Norm Breyfogle signe un premier épisode consacré au « Crime Doctor », un vilain datant de 1943, et Jim Baikie illustre un diptyque consacré à Two-Face. Le sommaire est encadré par deux épisodes liés à des cross-overs, l’un à Legends par Cavalieri et Janson (très belles pages), et l’autre à Millenium par Duffy et Breyfogle. Ce dernier sera l’un des éléments forts de l’évolution du personnage par la suite (aux côtés de Grant et Wagner), mais dès ses deux premiers épisodes, il propose une nouvelle manière de représenter le héros, en figure noire et pyramidale.

Bref, voilà une réédition intéressante, dont le premier volume laisse entendre plein de chouettes moments de lecture en perspective.

Jim

!

!