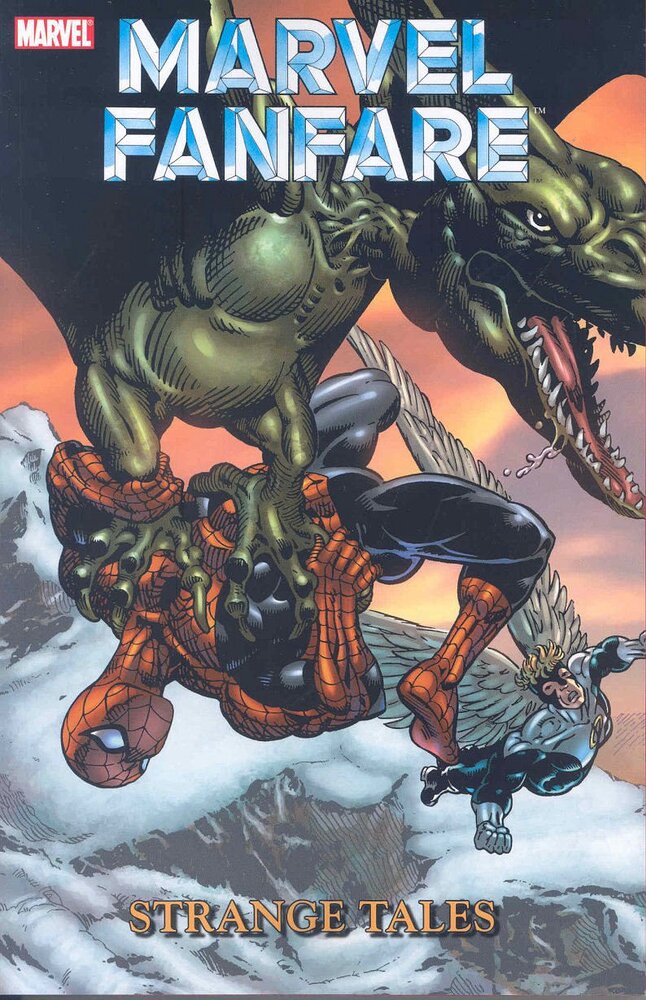

La série Marvel Fanfare, qui méritait bien son nom (la première, en tout cas), tant c’était un véritable défilé de pépites) affichait un principe éditorial un peu flou : le sommaire compilait des histoires inédites, restées endormies dans les tiroirs, ou refusées et sorties du planning éditorial (c’est le cas par exemple d’une histoire de Hulk par John Byrne, toute en pleines pages, et refusée en son temps par le responsable éditorial Denny O’Neil, ou encore d’une histoire de Daredevil par Frank Miller, réalisée en guise de fill-in et jamais publiée à l’époque…). Quoi qu’il en soit, les numéros de Marvel Fanfare proposait des surprises, bien souvent très bonnes. Et les sept premiers numéros ont été compilés dans un recueil sous-titré « Strange Tales ».

Les quatre premiers numéros de cette revue supervisée par Al Milgrom, imprimée sur beau papier et réservé au « direct market » des librairies spécialisées, sont bien connus des lecteurs francophones, ne serait-ce que par les aventures des X-Men en Terre Sauvage qu’ils contiennent. Les deux premiers récits sont dessinés par Michael Golden, alors au sommet de son talent, et les deux suivants par Dave Cockrum et Paul Smith.

Et pour en parler, je passe la parole au Doc :

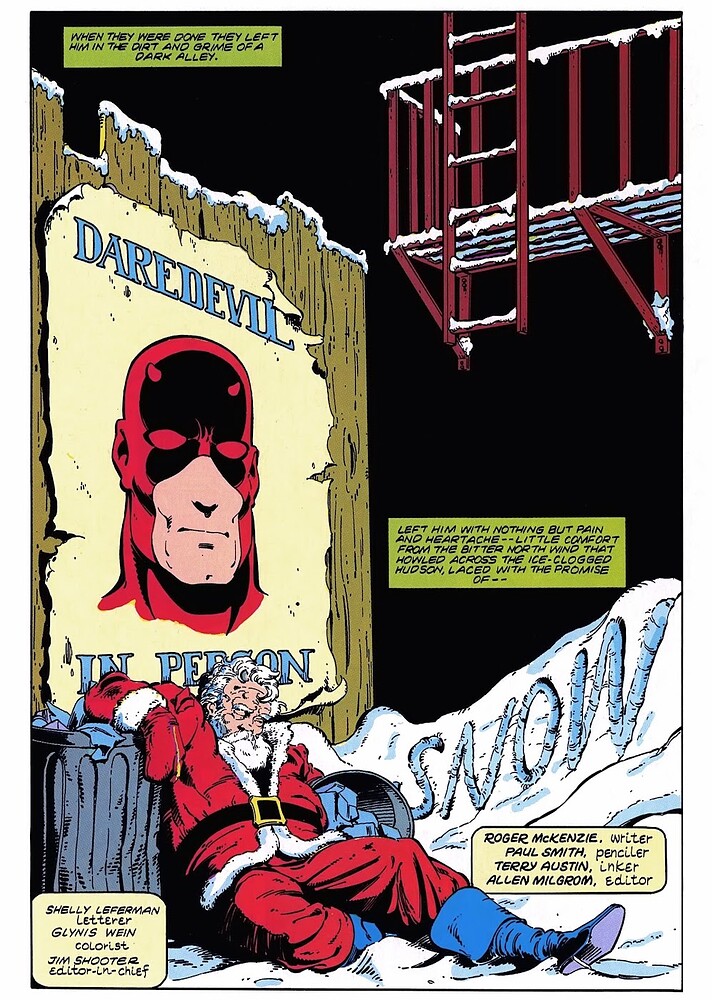

Si Milgrom (et Shooter) mettent en avant Spider-Man et les X-Men, vedettes du catalogue, afin d’attirer les lecteurs vers ce nouveau produit, le reste du sommaire n’est pas en reste. Par exemple, le premier numéro propose une histoire de Daredevil, écrite par Roger McKenzie, qui connaît bien le personnage pour l’avoir animé avec Gene Colan ou Frank Miller.

L’histoire est illustrée par Paul Smith, un dessinateur encore en début de carrière, mais avec qui McKenzie fera d’autres récits, dont Mike Mahogany, chez d’autres éditeurs.

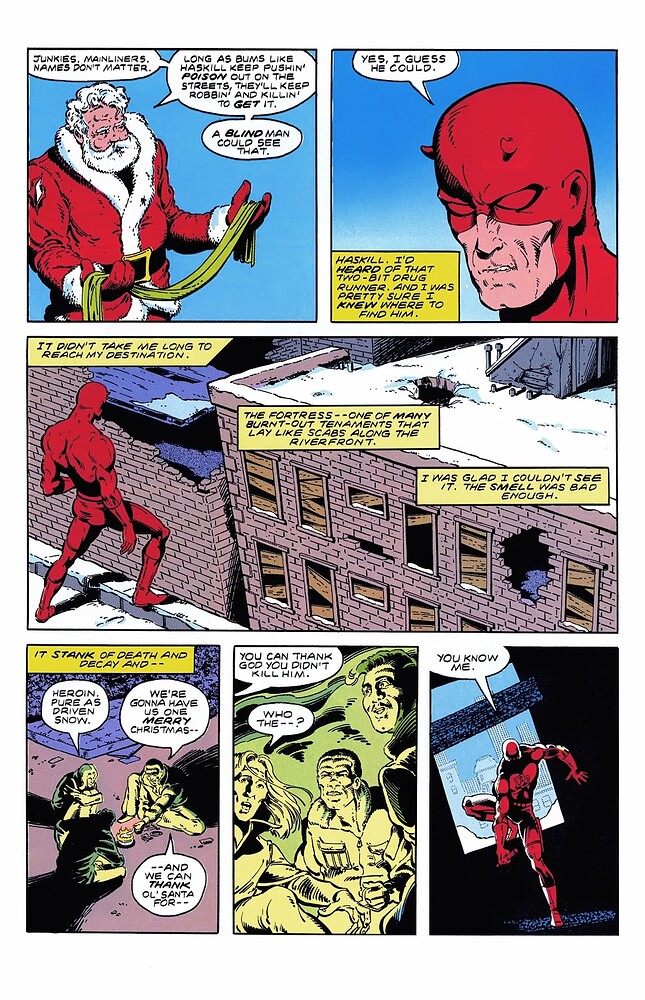

Tout commence dans un New York enneigé, avec Lewis, un père Noël de rue qui se fait agresser par trois malfrats.

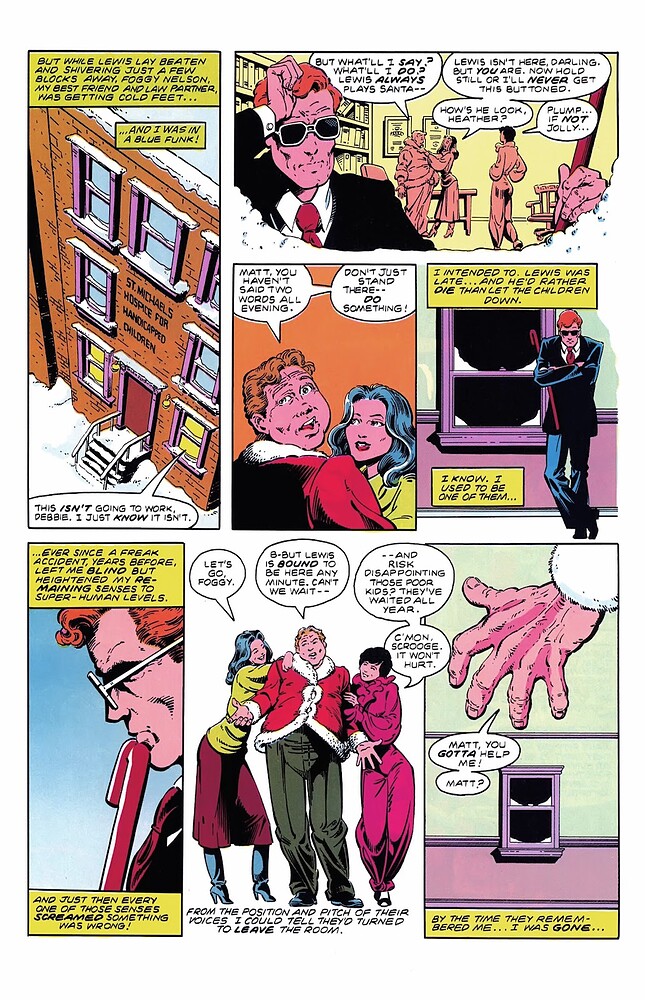

Lewis étant en retard, et pour cause, il est assommé au fond d’une allée, c’est Foggy qui se charge de jouer les Santa Claus de coin de rue. Ça éveille la curiosité de Matt Murdock, son associé, qui s’étonne de l’absence de Lewis et part enquêter.

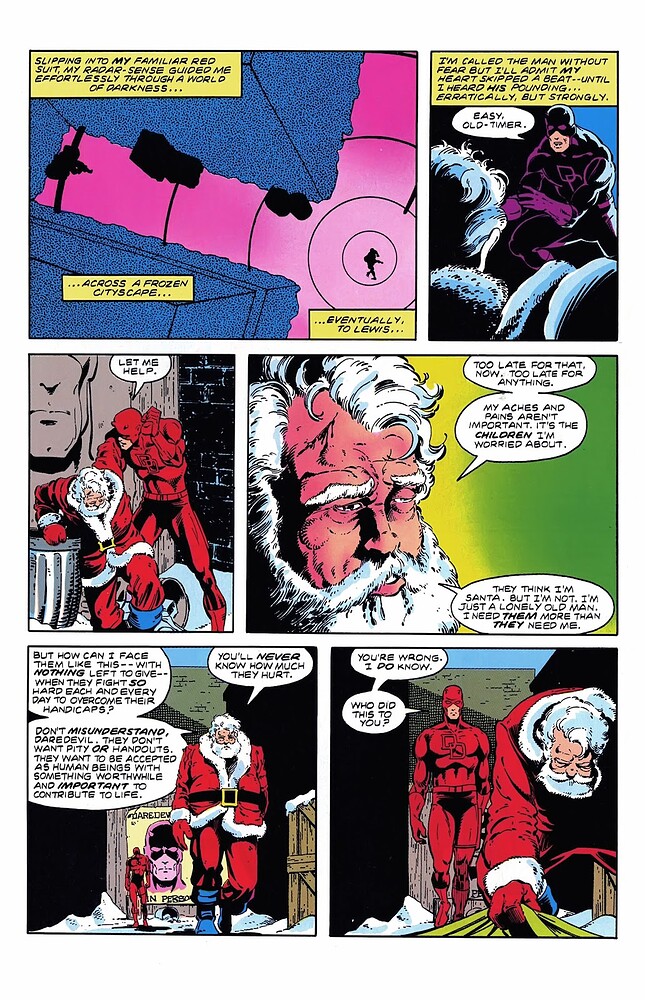

Il finit par retrouver le vieillard, qui se remet doucement de son passage à tabac et déplore que la recette prévue pour les enfants ait été volée. Dans la conversation, un nom arrive, celui de Haskill, un trafiquant de drogue à la petite semaine. Daredevil part donc enquêter.

Paul Smith met en scène des cases de bastons assez convaincantes, avec un grand usage des aplats noirs, qui permettent sans doute de gagner du temps tout en rendant explicite certaines actions en ombres chinoises.

Autant de cases qui se déroulent dans un New York délabré, dont les immeubles arborent des vitres cassées et des trous dans le toit, autant de signes rappelant la métropole d’avant les grands travaux et la politique de tolérance zéro du début des années 1990.

Un lieu parfait pour la criminalité de bas étage, avec des décors enrichis par les effets de matière de Terry Austin. Il y a d’ailleurs un petit parfum de Marshall Rogers dans ces planches d’un Paul Smith encore vert.

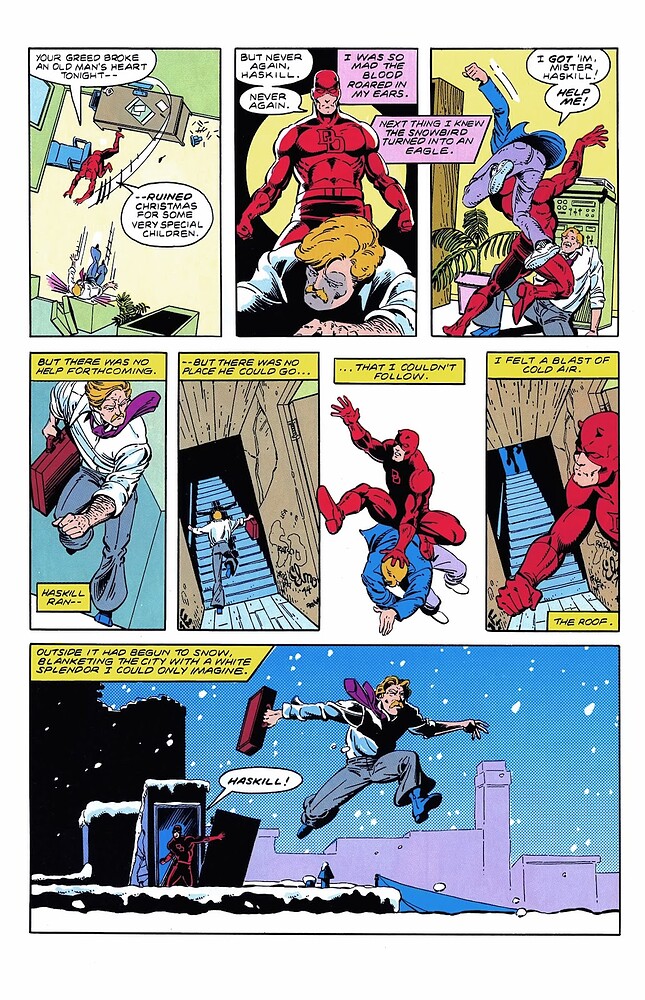

Daredevil retrouver Haskill, commanditaire du détroussage auquel on a assisté au début, et une course poursuite s’engage, d’un genre qui n’est pas sans rappeler celle qui a présidé à la naissance du héros, dessinée par Bill Everett et surtout sublimée par Frank Miller.

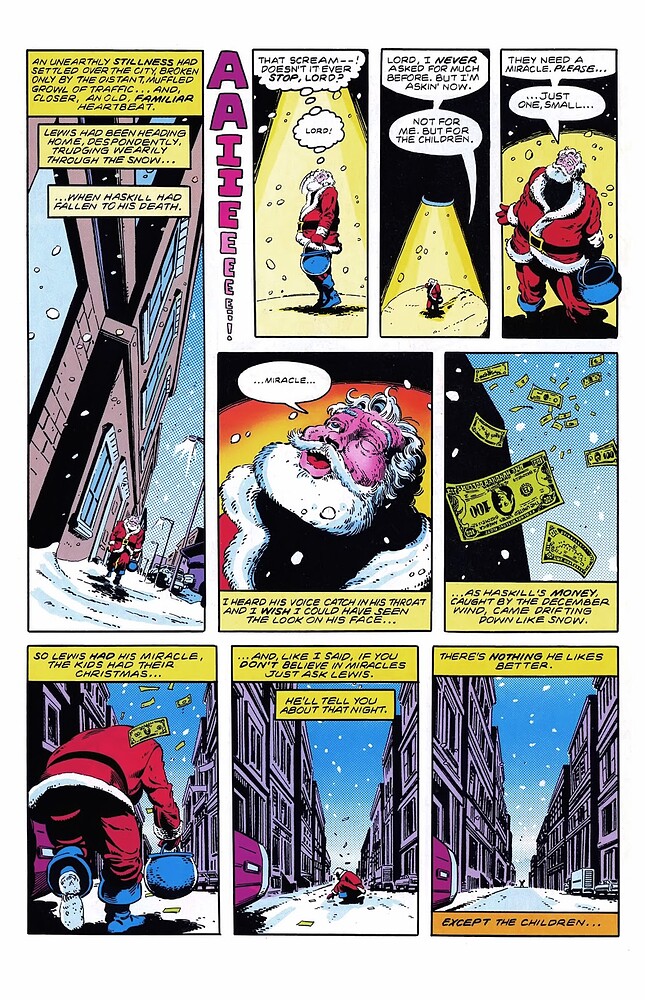

Bien entendu, la poursuite sur les toits, avec ce bel effet de ciel bleu tramé, se conclut de manière dramatique, avec la chute du bandit, qui emporte dans son sillage l’argent salement gagné. Et il se trouve que le vieux Lewis passe par là au même moment, se retrouvant sous une pluie de billets verts. Un miracle de Noël pour les enfants, et une morale étrange pour cette petite fable rondement menée.

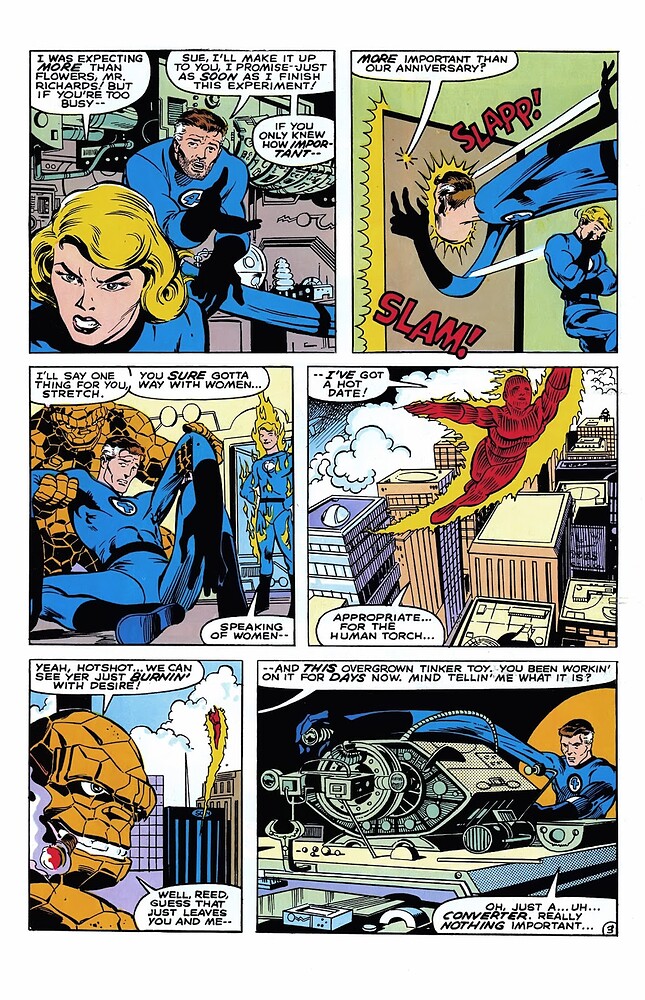

C’est encore Roger McKenzie qui se charge de l’histoire consacrée à Reed Richards dans le deuxième numéro. Cette fois-ci, il est accompagnée de Trevor Von Eeden, un dessinateur à qui j’ai toujours reproché de ne pas avoir de réelle identité graphique, tant il a livré des travaux inégaux au style un peu foutraque.

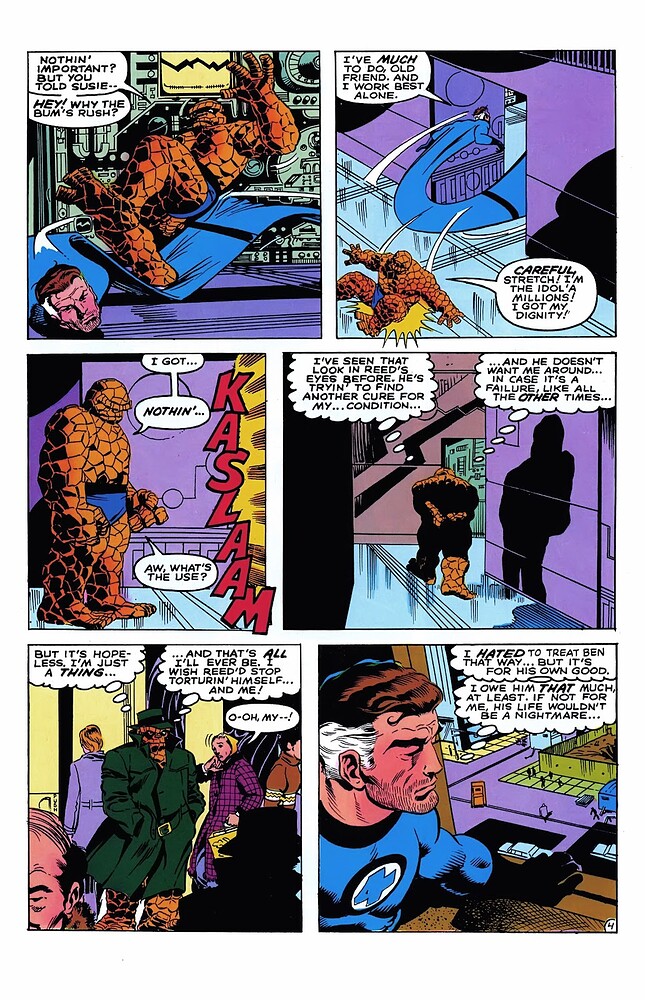

D’une certaine manière, c’est cette plasticité qui fait la force de l’histoire. En effet, nous suivons un Reed Richards hanté par la métamorphose de son ami Ben Grimm et passant une énième nuit blanche à la recherche d’un remède.

Les planches sont composées d’une manière très sobre, loin des superpositions et des cases arrondies que Von Eeden semble apprécier dans d’autres récits. L’encrage d’Armando Gil donne de beaux reliefs aux visages qu’il dessine.

Signalons aussi un usage intéressant des pouvoirs de Reed.

Là où le travail de Von Eeden monte d’un cran, c’est dans son évocation du style kirbyen de 1961, à l’occasion d’un flash-back situé au tout début de la série, puisqu’il reprend une scène fameuse de Fantastic Four #1.

L’hommage est respectueux et là encore, l’encre d’Armando Gil modernise l’ensemble afin de donner une touche contemporaine. Et le résultat est plutôt réussi.

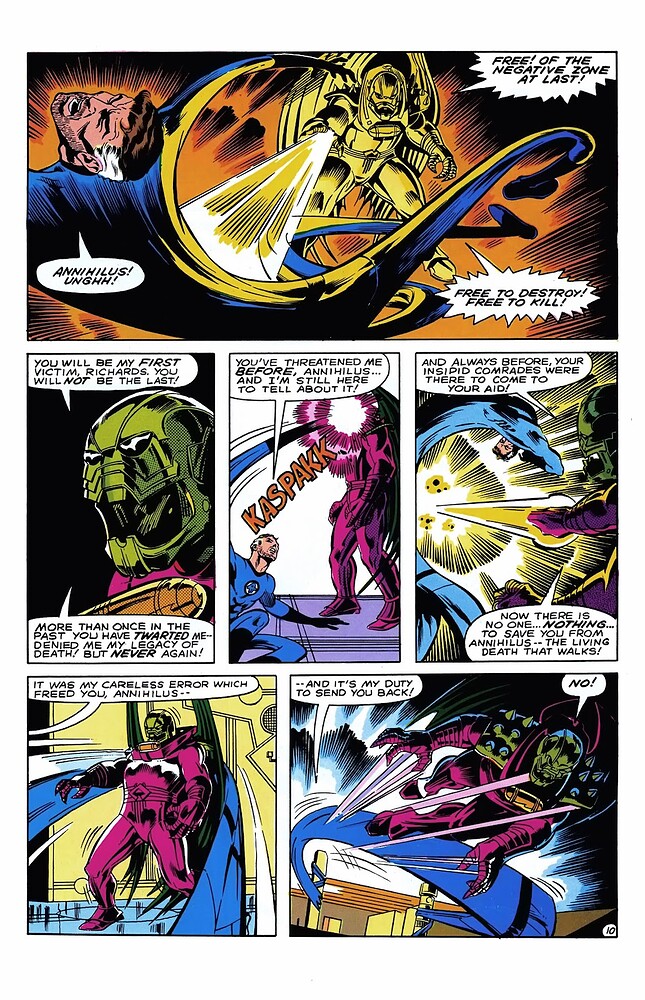

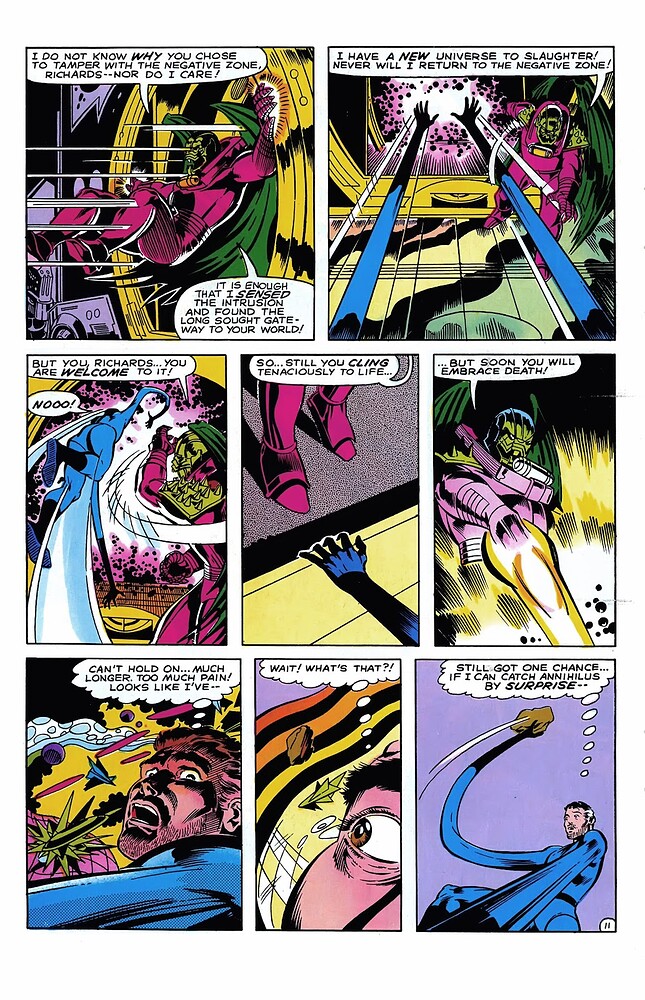

Bien entendu, c’est lors d’une de ces nuits blanches que Reed, épuisé, entreprend de mener une expérience impliquant la Zone Négative, ce qui le conduit à croiser à nouveau le chemin d’Annihilus.

Von Eeden livre des planches musclées mais classiques.

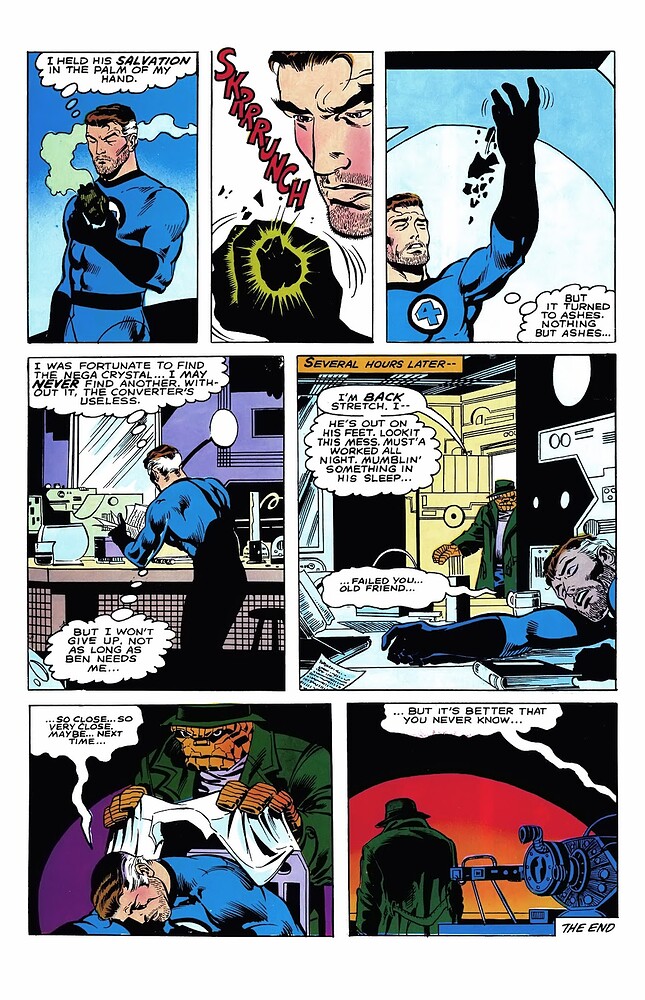

Et comme de juste, le néga-cristal sur lequel il menait une expérience prometteuse destinée à restaurer l’aspect humain de son ami est détruit dans la bagarre.

Le récit se conclut sur un Reed déçu et épuisé, qui s’endort et rêve, sans se rendre compte que Ben est rentré et veille sur lui.

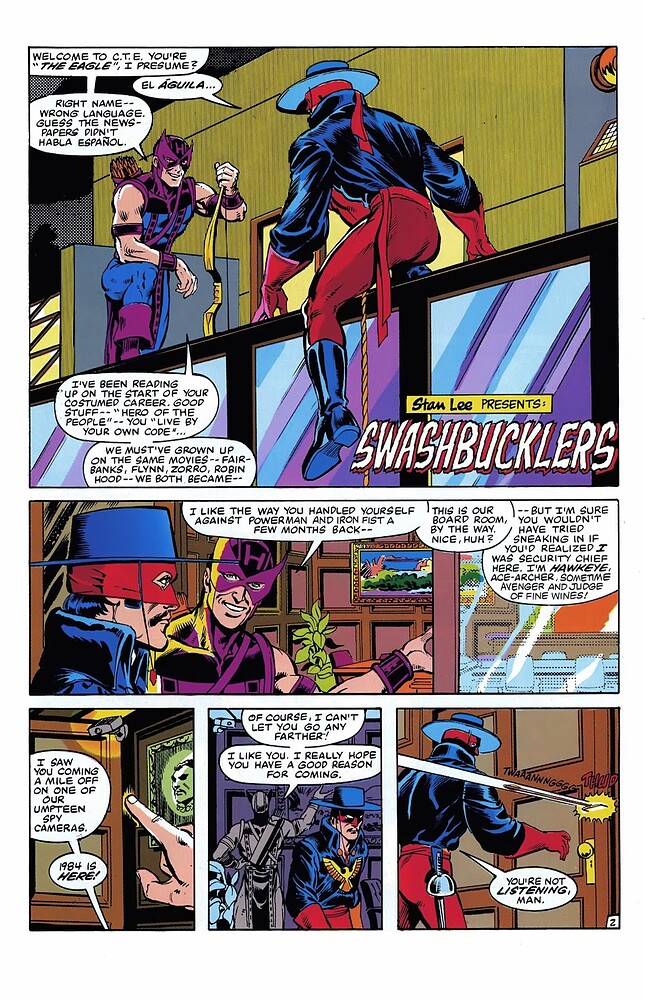

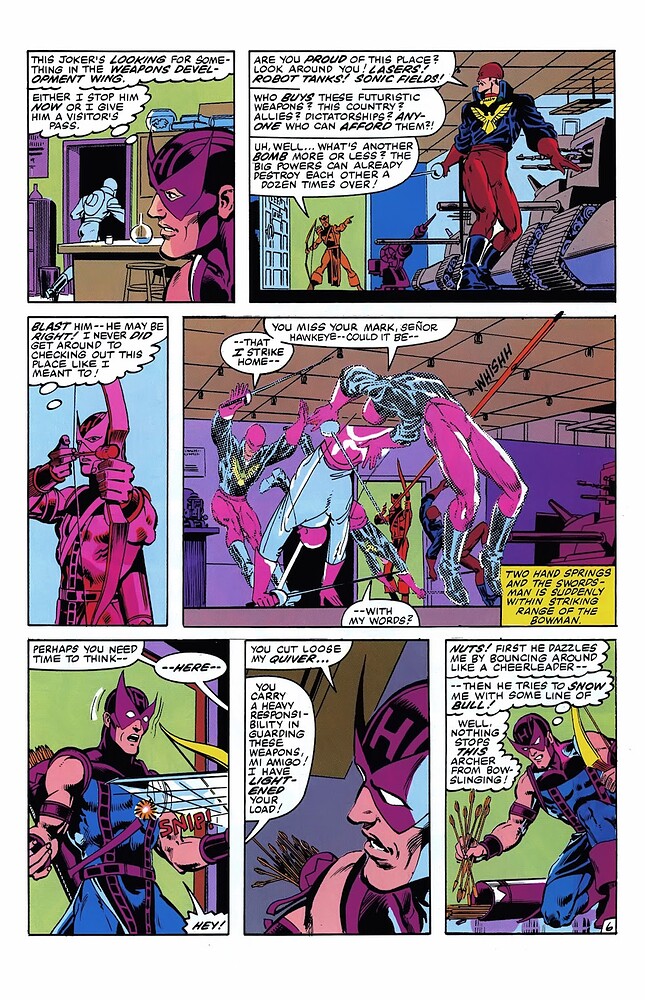

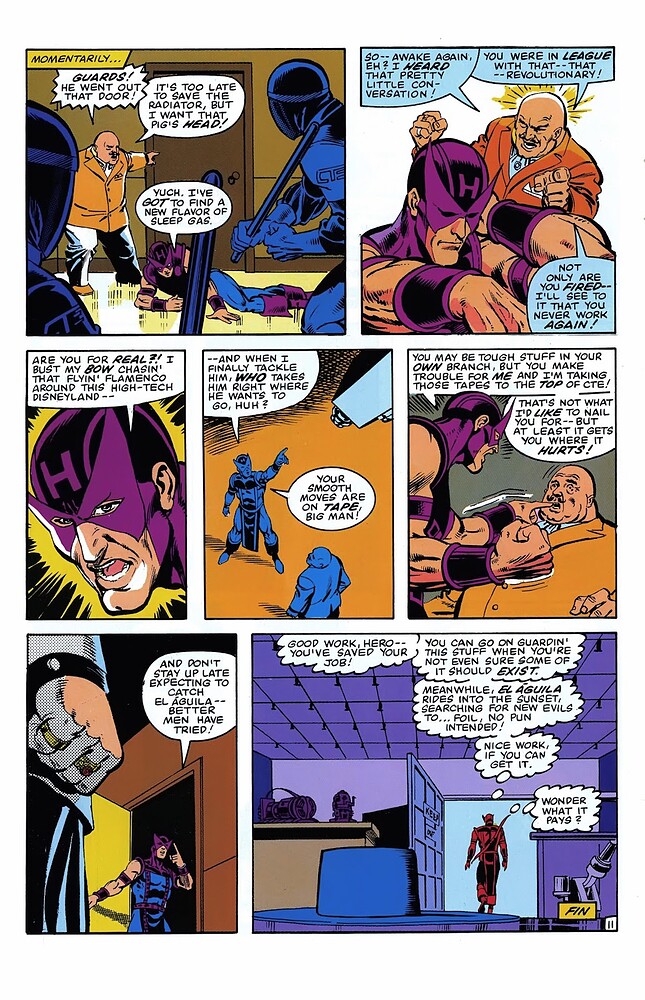

Encore Von Eeden pour un récit de Hawykeye, dans le numéro 3, cette fois-ci écrit par Charlie Boatner et encré par Joe Rubinstein. Certaines pages donnent cependant l’impression que Von Eeden a été aidé, peut-être par Milgrom lui-même.

L’action se déroule à l’époque où Clint Barton assure la sécurité de Cross Technological Enterprises. Il rencontre El Aguila, un bretteur d’Amérique du Sud jouant pour le coup les monte-en-l’air.

Le récit vaut pour la rencontre entre deux personnages bravaches, mais également pour la prise de conscience du héros, confronté à un certain Connors, un ponte de l’entreprise, visiblement raciste, et qui protège des prototypes susceptibles de contrôler les foules et de favoriser les dictateurs.

Autant de choses qui froissent l’archer. Ce dernier parvient à avoir le dernier mot en démontrant à Connors que le fameux système de sécurité de l’entreprise a permis d’enregistrer ses propos. Un récit peut-être plus anecdotique que les autres, mais qui constitue une étape dans l’évolution du personnage.

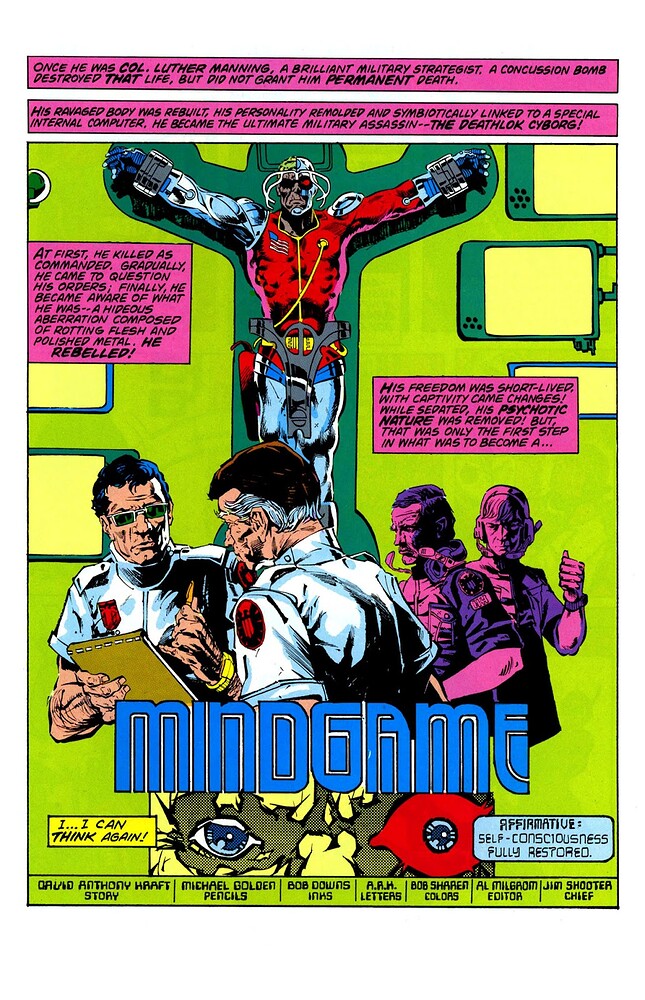

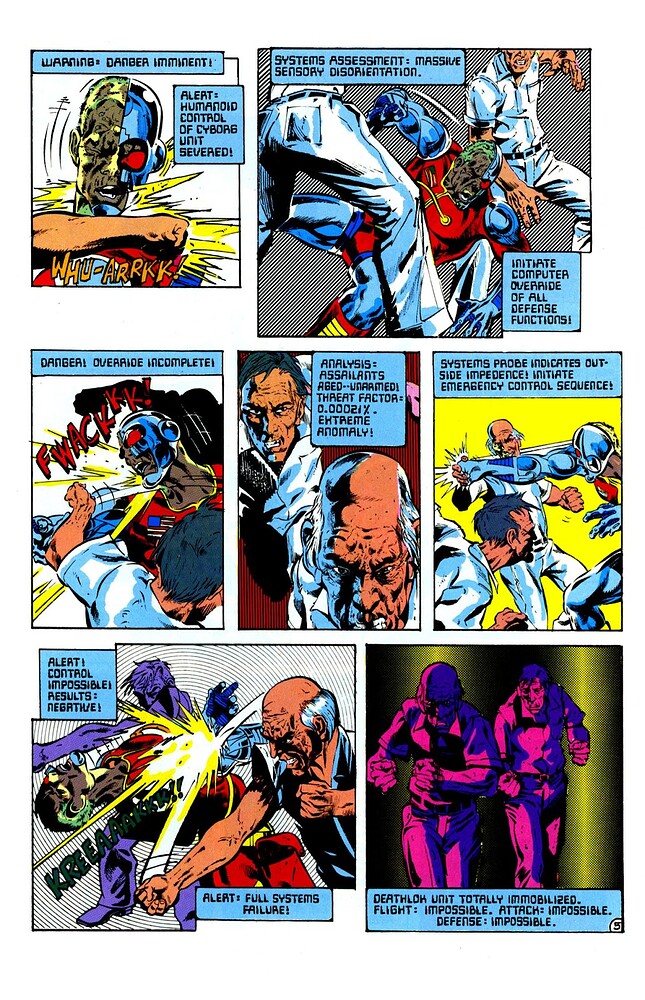

Changement de rythme pour la quatrième livraison, qui propose, en sus de l’épisode des X-Men, deux récits courts. D’abord « Mindgame », que David Anthony Kraft et Michael Golden consacrent à Deathlok.

Vu le style, il est fort possible que ce soit une back-up réalisée quelques années plus tôt et récupérée des archives.

Et ensuite « Ordeal », une longue séquence de cauchemar où Tony Stark affronte sa propre fierté dans un monde vaguement inspiré de la fantasy.

Le dessin est assuré par David Winn, dans un style évoquant le Michael Golden débutant (si bien que les deux histoires se marient aisément), avec l’aide de David Michelinie pour l’intrigue et les dialogues, et de Dan Green pour l’encrage.

Les X-Men quittent enfin le sommaire de Marvel Fanfare au cinquième numéro, qui compile une aventures de Doctor Strange et une autre de Captain America.

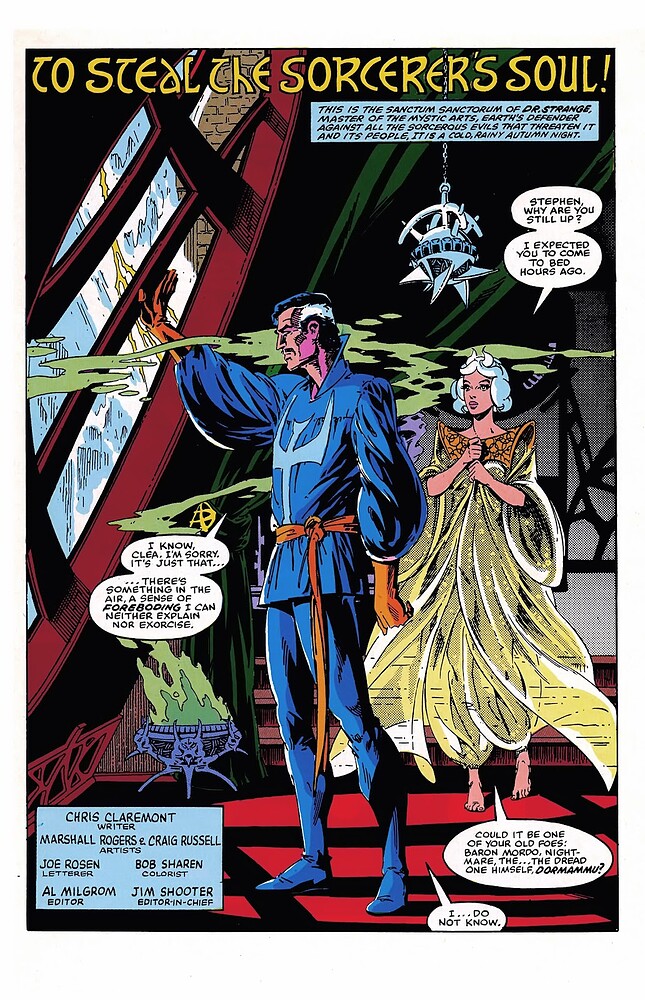

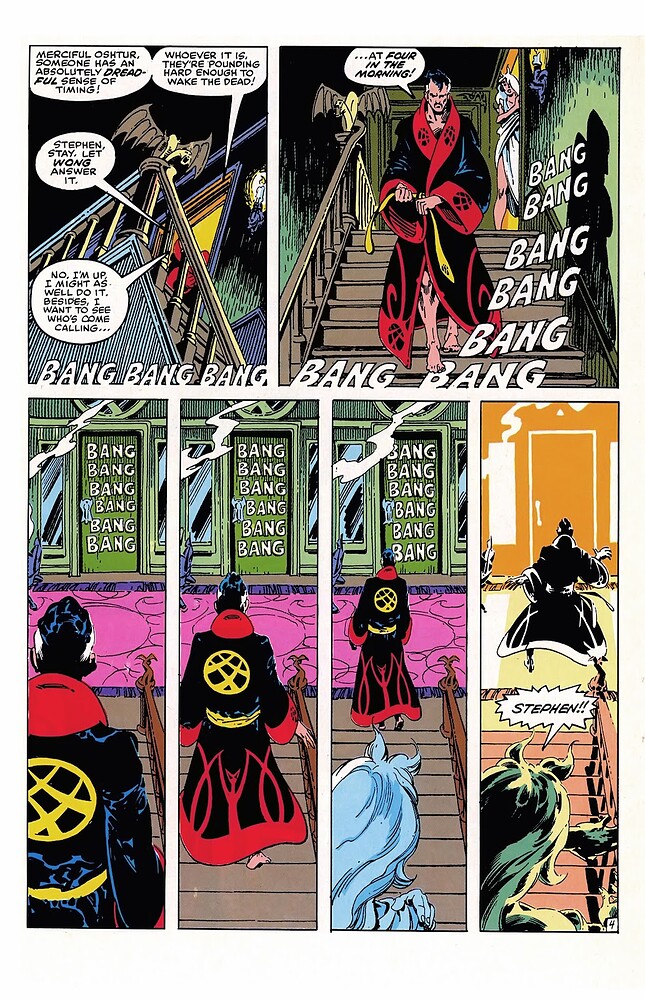

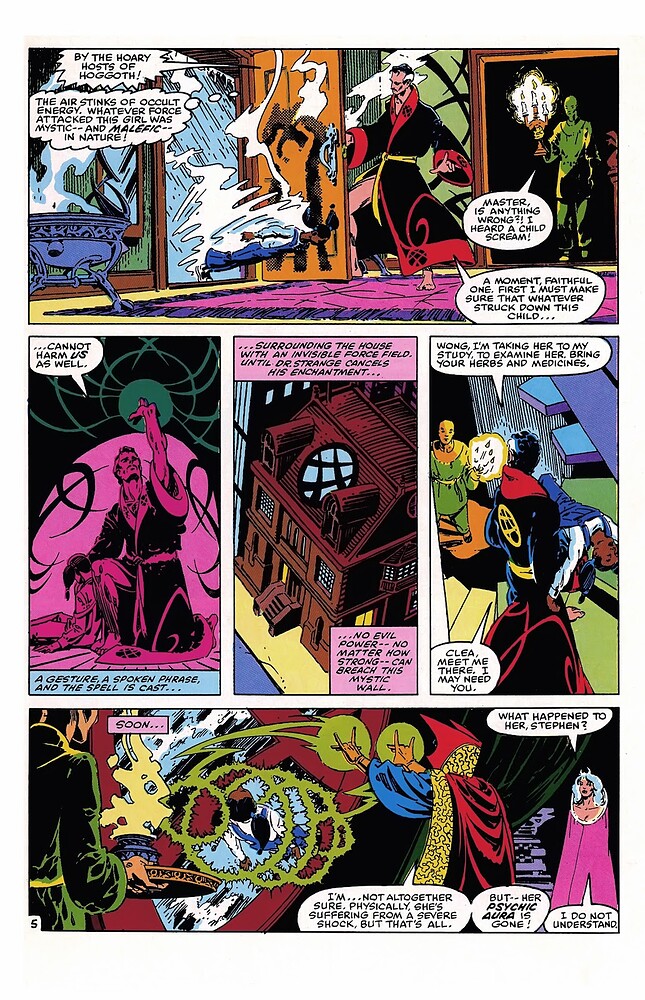

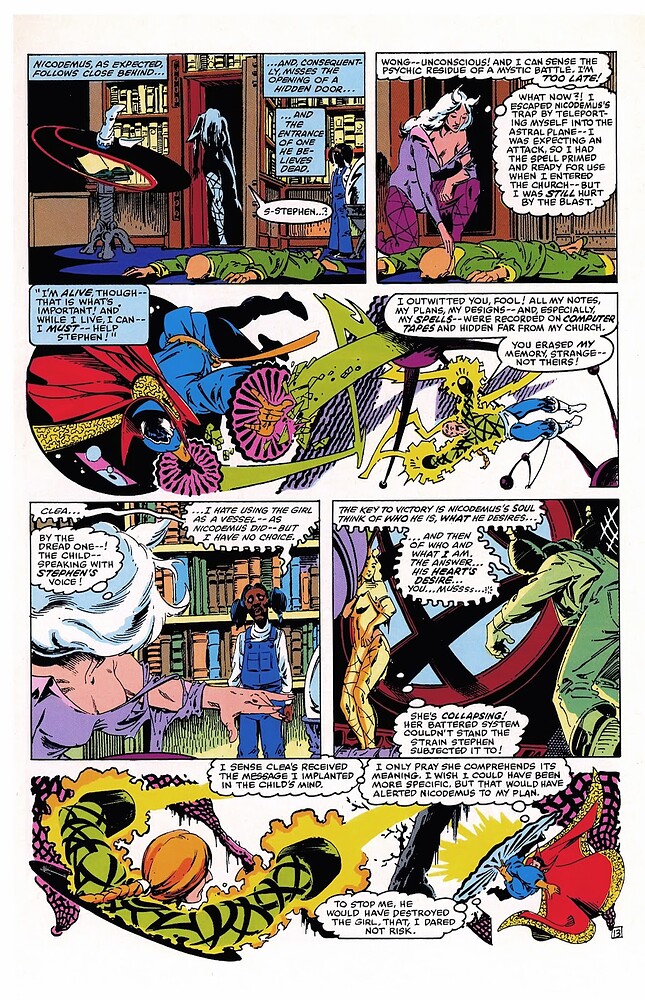

Le premier récit est écrit par Chris Claremont, qui s’est déjà frotté au Sorcier Suprême peu avant Roger Stern, pour des épisodes sympathiques mais pas inoubliables.

Ici, c’est un peu la même chose : un adversaire revanchard, une attaque un peu déjà vue (la jeune fille qu’héberge Strange est un « cheval de Troie », pour reprendre l’expression de Nicodemus, à l’image du lapin dans les épisodes d’Englehart et Brunner), un triomphe classique (on laisse le vilain gagner, il est submergé par le pouvoir, il s’écroule).

Mais la force du récit, un peu bavard (mais les dialogues sont fluides) tient surtout dans la partie graphique, de haute volée. C’est Marshall Rogers qui dessine, et il est à l’époque particulièrement inspiré, laissant couler en lui la vibe Ditko.

C’est bourré d’idées visuelles, magnifiquement sublimées par l’encrage de P. Craig Russell, lui aussi grand fan de Ditko et du Docteur.

Puisque c’est Claremont qui écrit, Cléa tient une place prépondérante dans l’intrigue. Et Rogers s’amuse à dessiner des cases de duel horizontales complètement ditkoesques. Un régal pour les yeux.

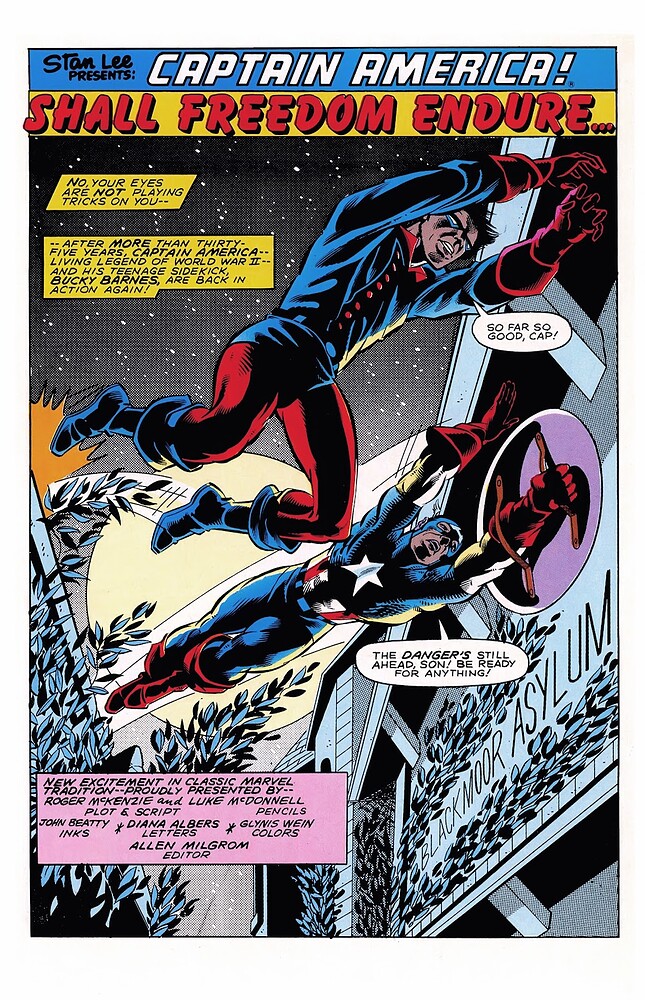

Le récit de Captain America confronte le héros à des néo-nazis qui cherchent à détruire l’image du patriote en retournant les symboles contre lui.

Le scénario est signé Roger McKenzie, qui connaît bien le personnage. Le dessin est assuré par Luke McDonnell, dont le style ordinairement raide est soutenu ici par l’encrage de John Beatty.

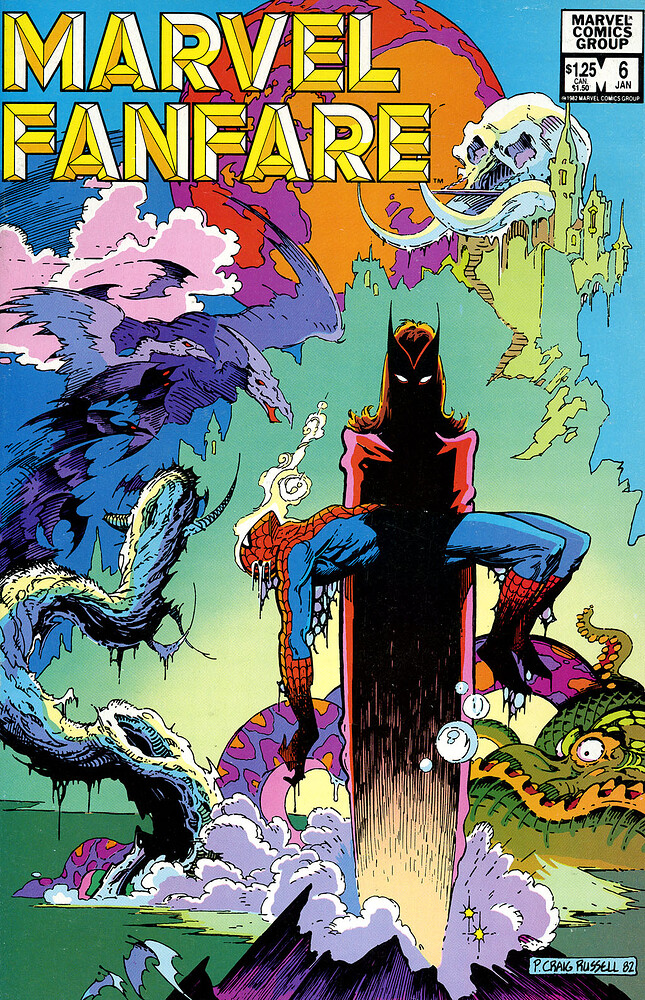

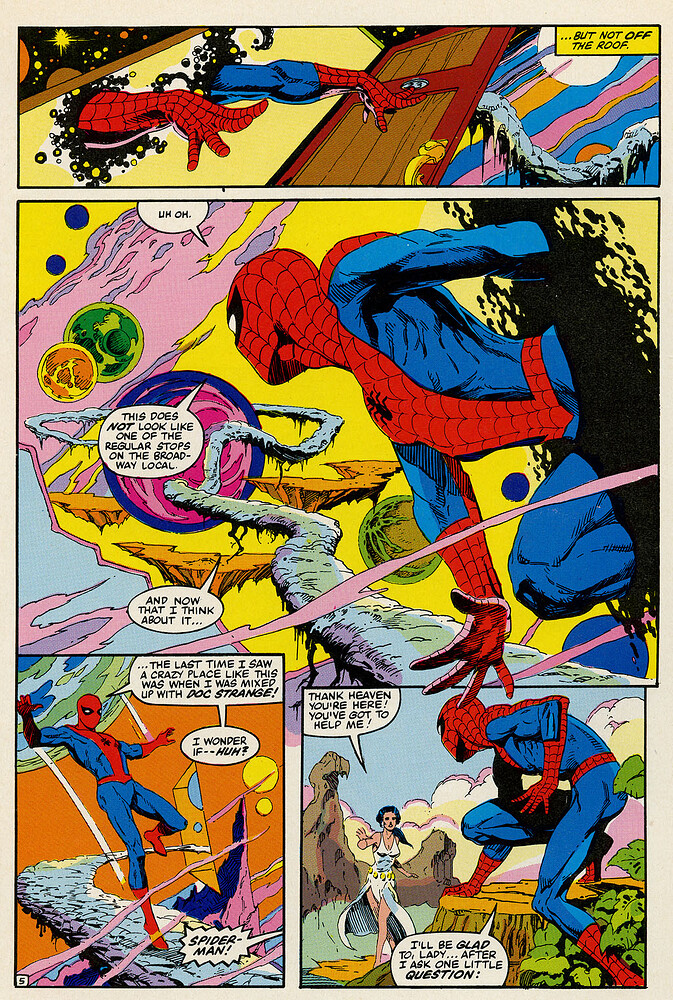

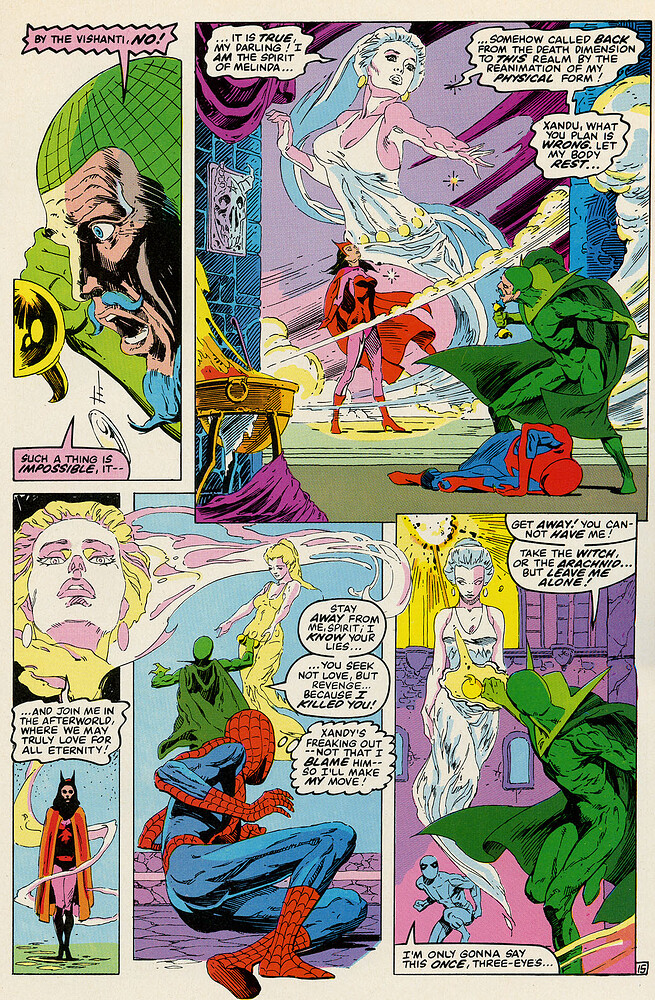

Dans Marvel Fanfare #6, Mike W. Barr et Sandy Plunkett donnent une suite à une aventure écrite par Mantlo dans Marvel Two-in-One #1. Spider-Man et Scarlet Witch sont confrontés à Xandu, sorcier mineur de l’univers Marvel mais toujours synonyme d’emmerdements.

Cette fois, l’intrigue veut que l’esprit de Wanda et celui d’une certaine Melinda, objet des ardeurs du magicien, soient échangés.

Voyage dans les dimensions, action, drame, le tout est servi par Sandy Plunkett, un dessinateur trop rare dont j’apprécie grandement le style : il est capable de canaliser les influences de Frank Frazetta, de Roy Krenkel, d’Al Williamson ou de Gil Kane pour des planches toujours intéressantes.

Et il n’est pas en reste quand il s’agit de mettre en scène de jolies héroïnes.

L’histoire connaîtra une suite dans une aventure de Scarlet Witch publiée dans un numéro de Solo Avengers.

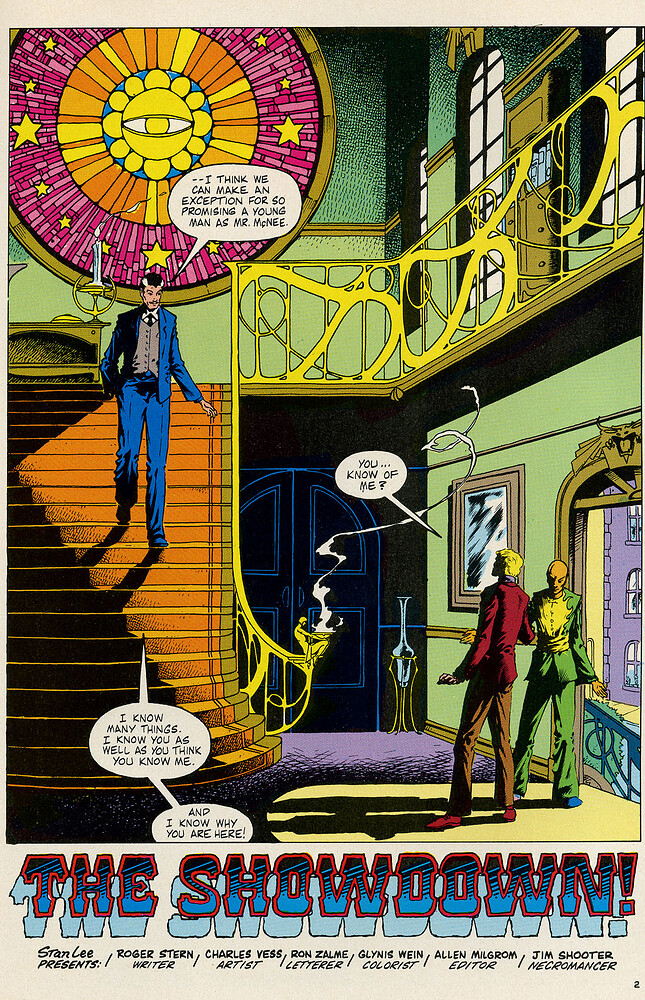

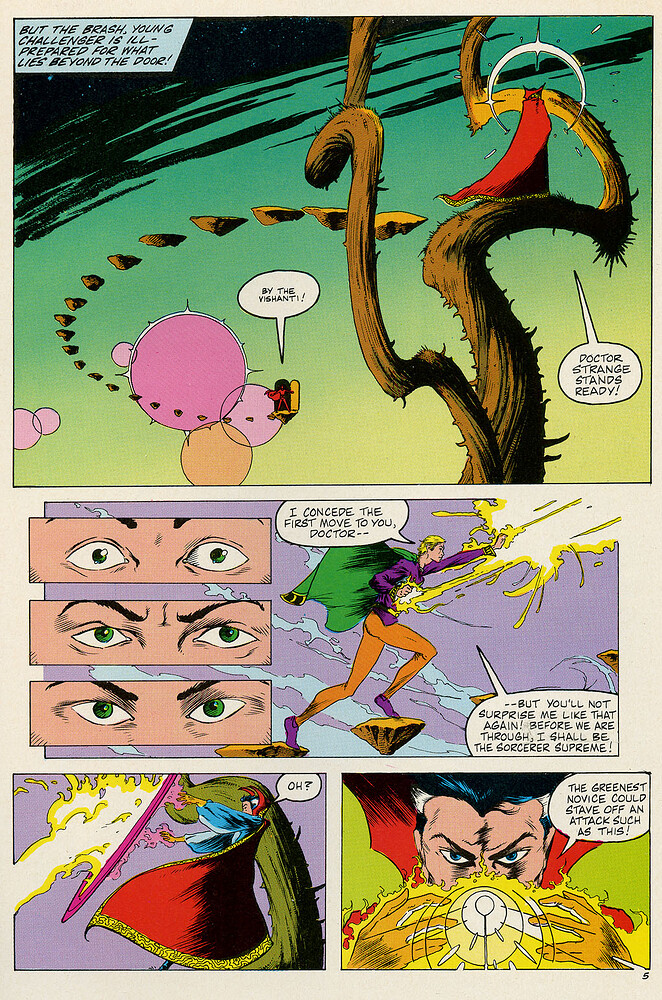

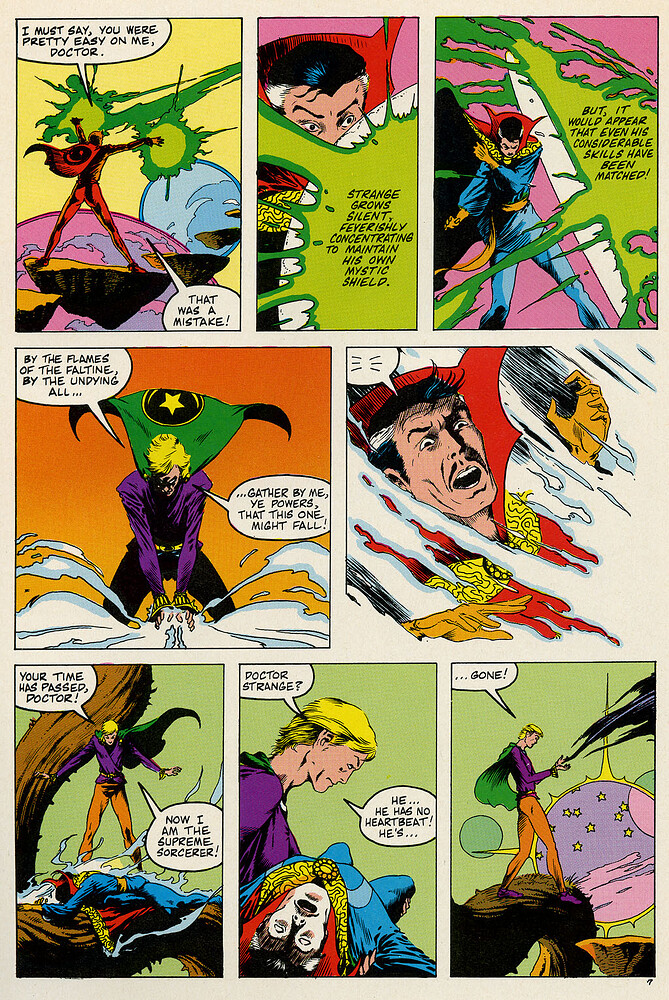

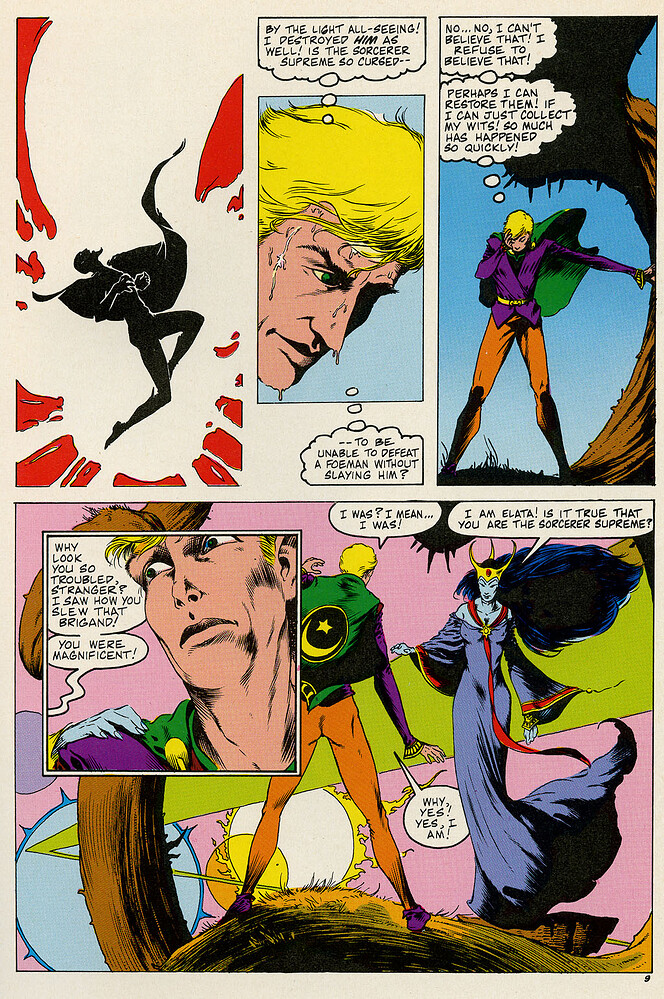

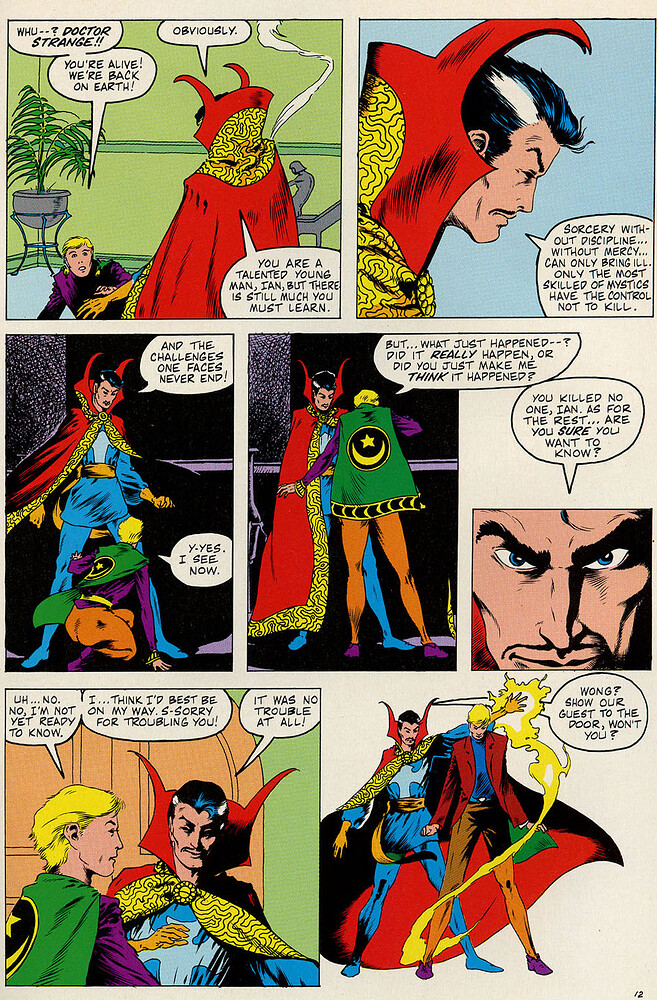

L’autre récit est consacré une nouvelle fois à Doctor Strange. Cette fois-ci, c’est Roger Stern, l’un des meilleurs scénaristes du personnage, qui propose une variation sur le thème de l’apprenti sorcier.

Le bon Docteur reçoit la visite d’un certain Ian McNee, qui se consacre depuis quelques années aux arts mystiques et se prétend sorcier. Strange le met donc à l’épreuve.

Le récit est dessiné par Charles Vess. Je ne suis pas particulièrement fan de son travail, mais le maniérisme théâtral de ses personnages fonctionne très bien dans ce récit.

Contre toute attente, McNee triomphe de Strange. Il devient, de fait, le nouveau Sorcier Suprême, et se trouve aussitôt défié par des prétendants et des rivaux venus d’autres dimensions.

McNee comprend que le pouvoir de Sorcier Suprême s’accompagne de responsabilités (air connu), notamment celle de vaincre sans tuer. Écrasé par cette révélation, il renonce au dernier moment.

Roger Stern reprend un thème qui lui avait valu d’écrire l’un des meilleurs épisodes de la série, « Charlatan ». Dans la construction, le thème et les enjeux, le récit illustré par Vess rappelle celui de Claremont et Rogers, mais en plus poétique, en moins démonstratif. J’aime les deux, mais celui de Stern emporte ma préférence.

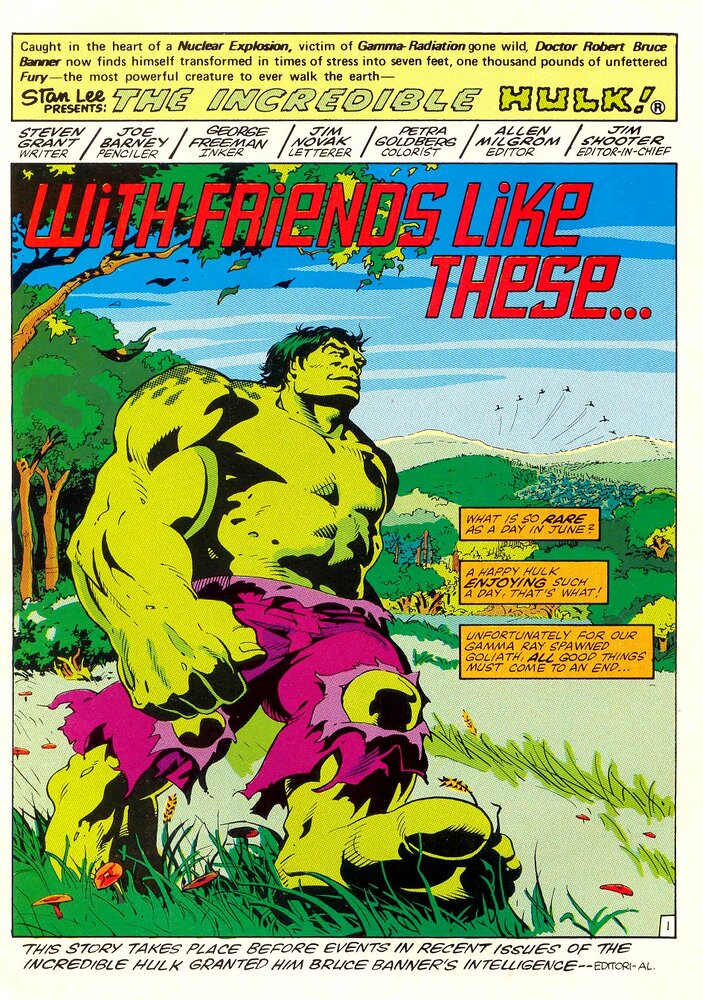

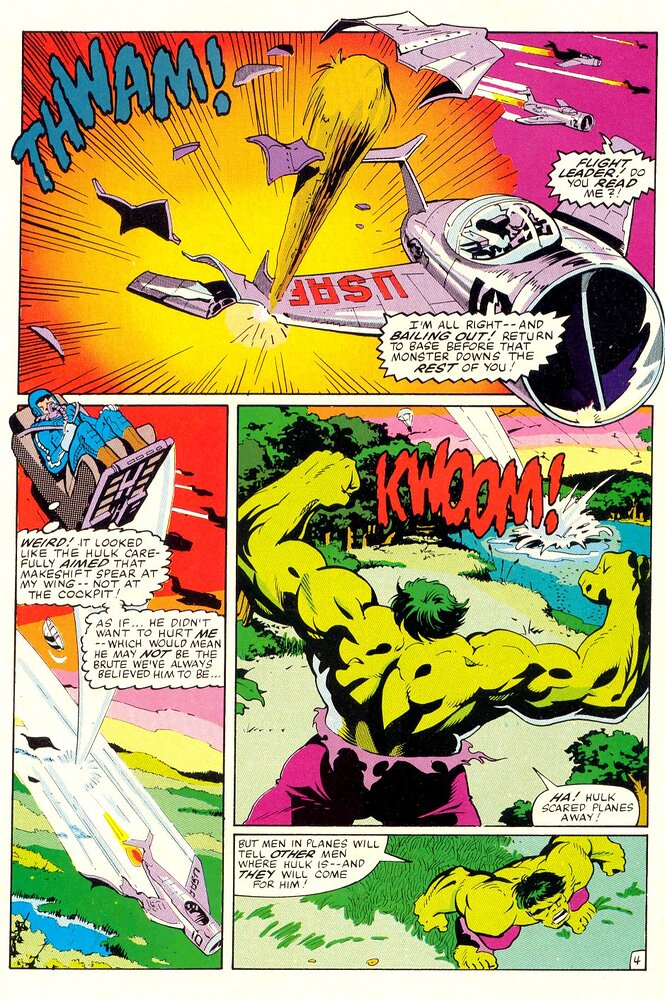

Dernier numéro compilé dans le recueil Marvel Fanfare: Strange Tales, le septième numéro accueille cette fois Hulk.

« With Friends Like These… » est écrit par Steven Grant. Au dessin, on retrouve le très rare Joe Barney, ancien membre du studio Continuity, qui a dessiné le premier épisode d’une série Gorilla Grodd jamais publiée, participé à l’adaptation du film 2010 et signé un récit des Trois Guerriers asgardiens publié sur le tard dans un Marvel Super Heroes.

Le style de Joe Barney est pourtant agréable : il dessine des personnages un poil cartoony, un zest caricaturaux, ce qui convient assez bien au genre super-héroïque. C’est exagéré mais jamais disgracieux. Parfois, il me fait penser à un précurseur d’Ed McGuinness.

Ici, il est servi à l’encrage par George Freeman, un Canadien trop rare également, dont j’avais énormément apprécié le travail sur la mini-série Jack of Hearts. Son encrage rond, presque luisant, se marie bien avec le style de Barney.

Dans cet épisode, toujours en fuite, Hulk croise le chemin d’un cirque. Pas n’importe lequel : celui où se produisent le Blob et Unus. Seulement, les pouvoirs de ce dernier sont incontrôlables, et il n’a plus de vie.

Étonnamment, c’est la rencontre avec Hulk qui fera saturer son pouvoir mutant, au point qu’il perdra tout capacité à repousser les objets et à se rendre intouchable.

Fâché, Hulk partira vers de plus vertes prairies sans savoir qu’il a littéralement sauvé la vie d’un adversaire.

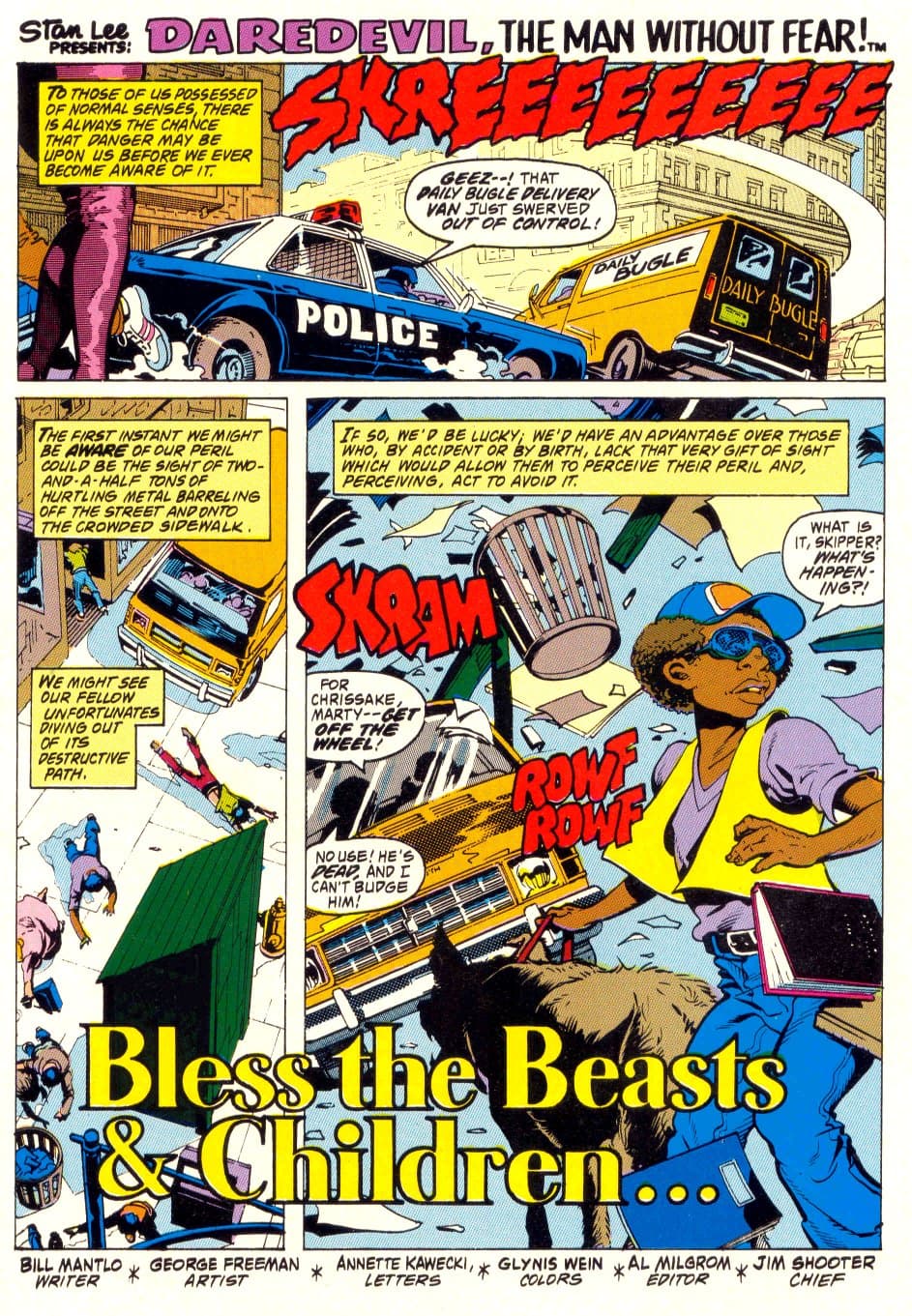

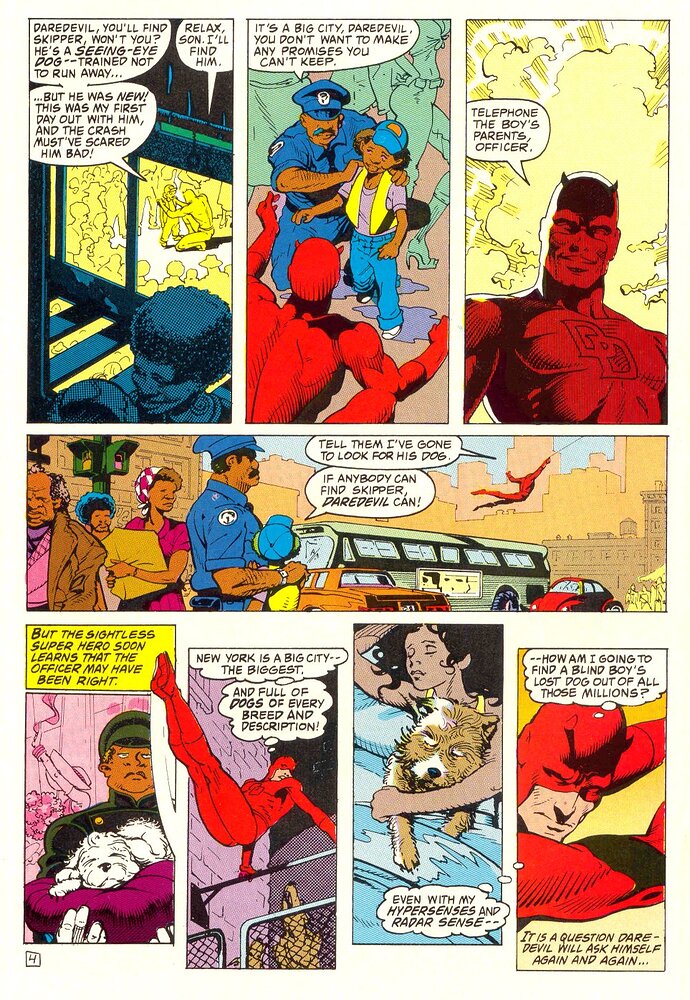

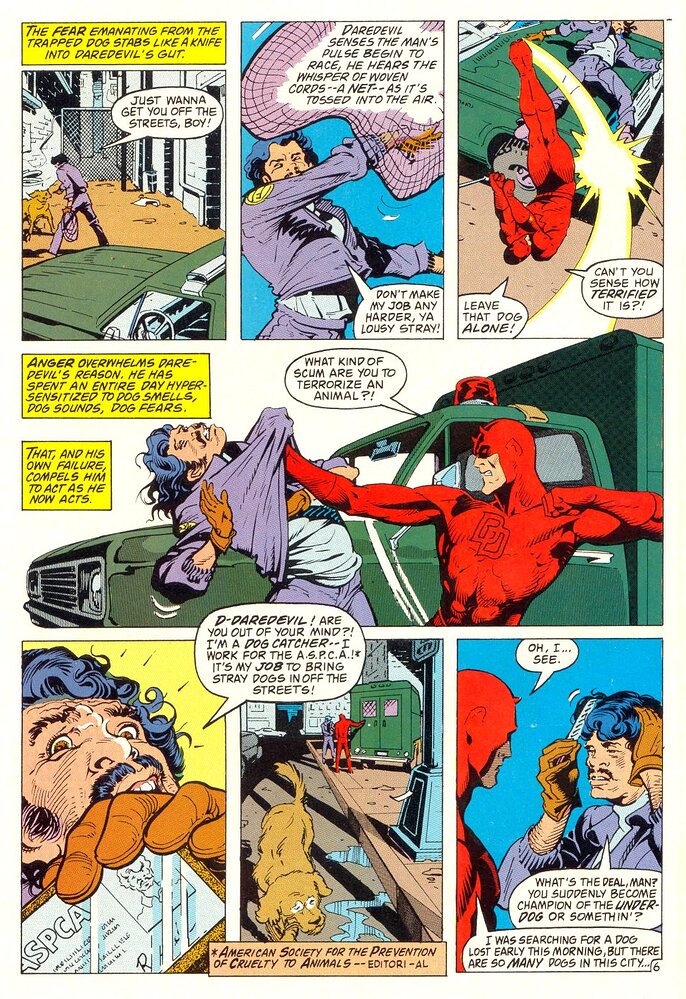

George Freeman également pour la seconde histoire du sommaire, à nouveau consacrée à Daredevil. Cette fois, c’est Bill Mantlo qui se charge du récit, et comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, il s’intéresse à un drame humain tournant autour d’un animal.

Le justicier sauve un jeune aveugle d’un carambolage imminent. Mais, dans la panique, le chien guide s’échappe.

Le héros promet de retrouver l’animal et se met à la recherche du compagnon du jeune garçon.

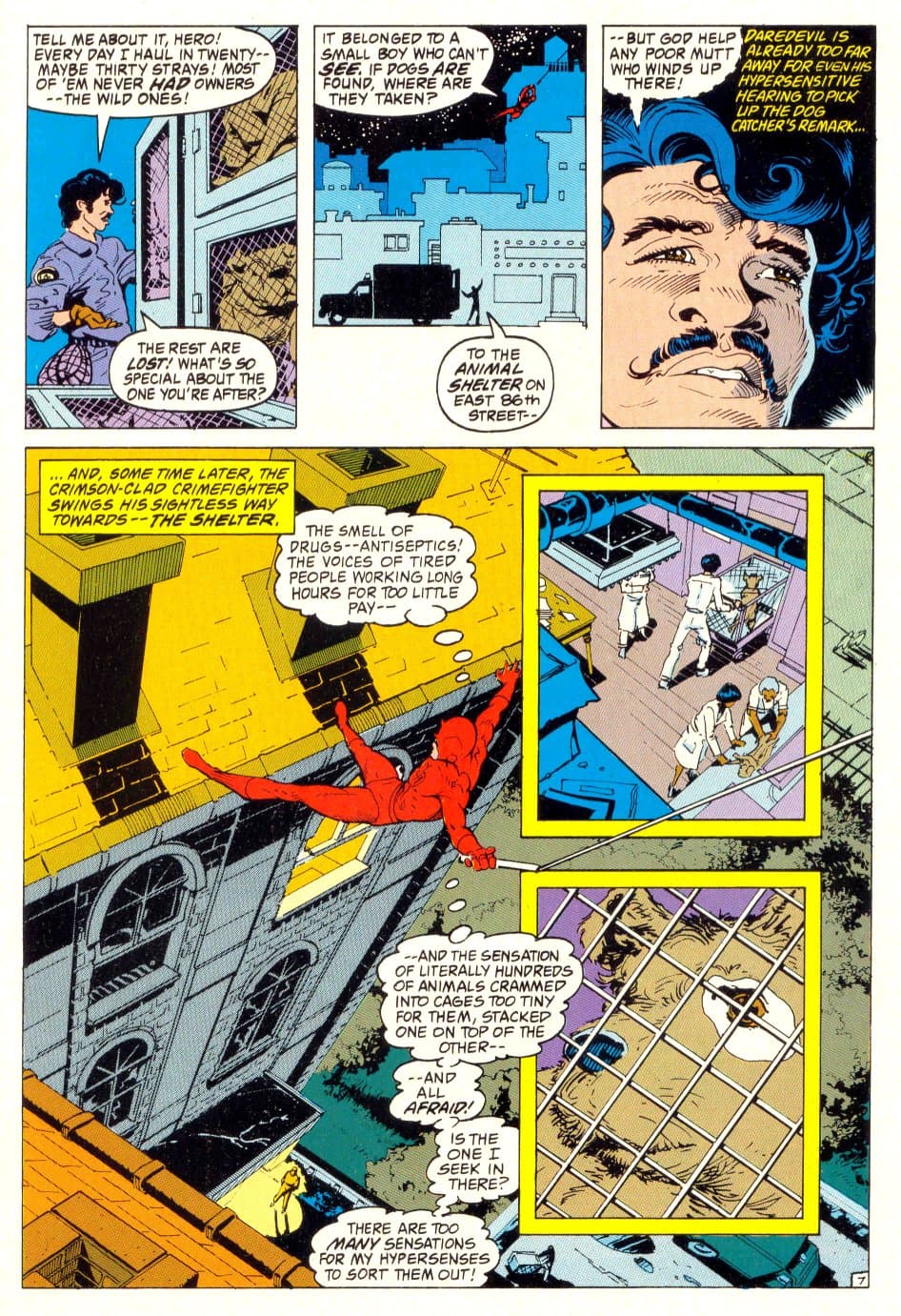

Hélas, ses sens surdéveloppés ne semblent pas lui permettre de retrouver Skipper. La gestion de l’ouïe rappelle une séquence des Daredevil de Miller où le héros fait le tri parmi les bruits ambiants.

Dans le même temps, le petit Skipper est confronté à la dureté de la vie urbaine… et notamment aux services de la fourrière.

L’ironie du sort voudra que le héros suive la bonne piste, mais garde continuellement un wagon de retard sur le parcours du petit Skipper.

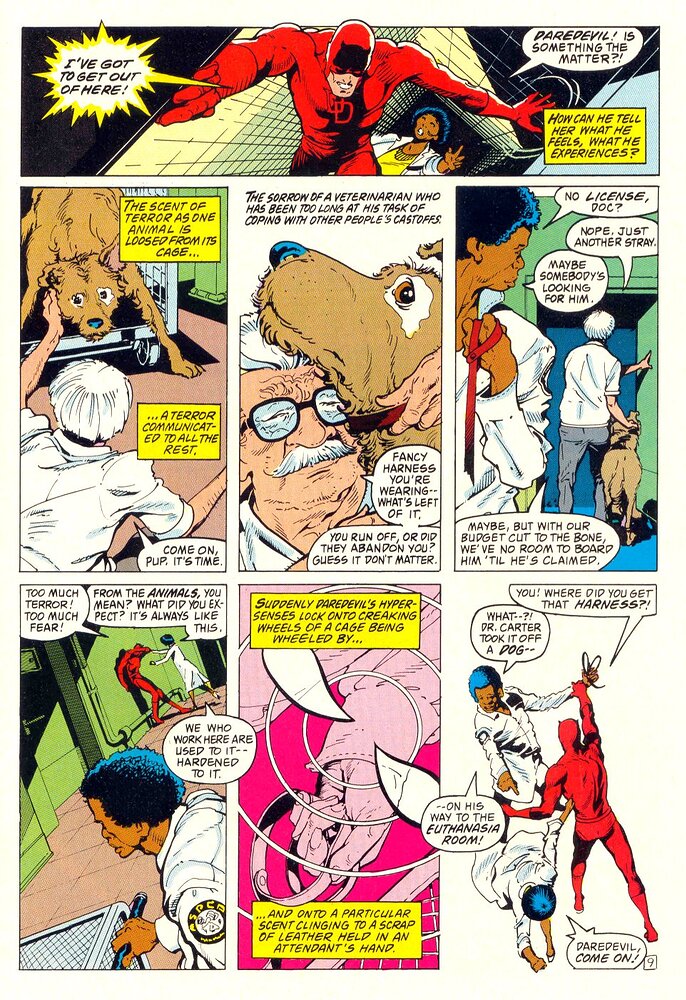

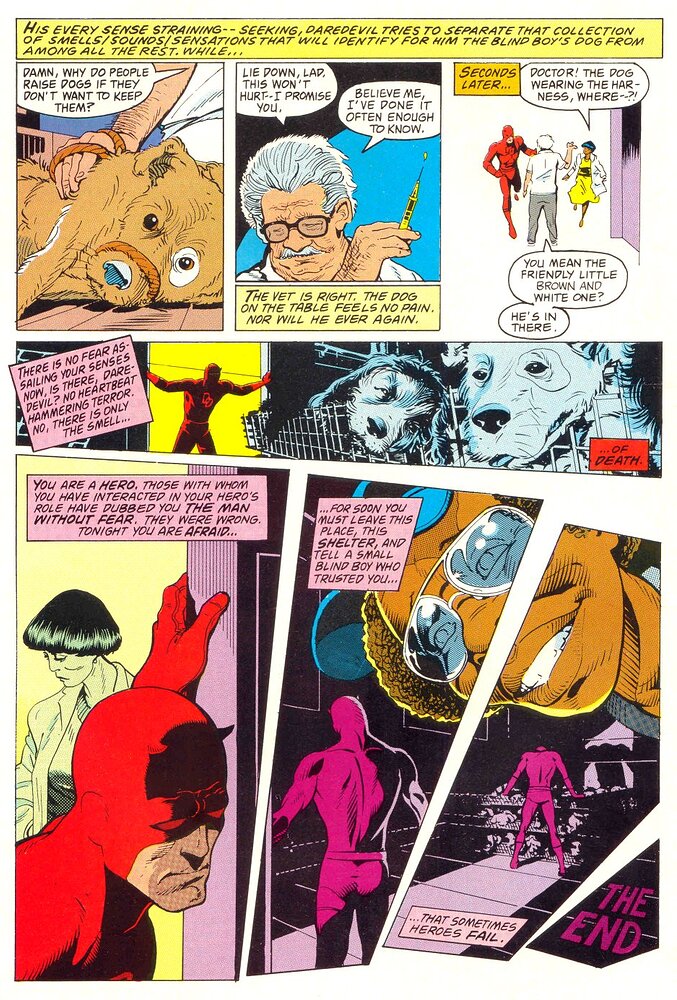

Et c’est donc trop tard qu’il arrive dans les locaux de la fourrière où sont euthanasiés les chiens errants non identifiés.

L’émotion est palpable, parfaitement restituée par les astuces graphiques de George Freeman, montrant les sens du héros submergés par la terreur animale régnant sur les lieux.

Mantlo n’en est pas à son coup d’essai sur le sujet même si, en général, ces considérations ne sont pas au centre du récit. Dans un Marvel Team-Up, il avait montré le chagrin d’un jeune colombophile pleurant la mort d’un de ses pigeons pris dans un échange de coups de feu.

C’est sur cette note intense que se conclut le recueil, témoignant de la richesse thématique, esthétique, de Marvel Fanfare. Un titre qui, à sa manière, a contribué à l’ambition des éditeurs. Hélas, à ma connaissance, ce Strange Tales constitue la seule compilation de la série, qui contient bien d’autres pépites.

Jim