J’avais beaucoup aimé ce livre (mais je l’ai lu en pdf). Le traitement graphique original ne m’avait pas déplue. Mis c’est surtout le contexte historique qui m’avait passionnée (et un peu inquiétée) : voir mon avis.

ginevra

J’avais beaucoup aimé ce livre (mais je l’ai lu en pdf). Le traitement graphique original ne m’avait pas déplue. Mis c’est surtout le contexte historique qui m’avait passionnée (et un peu inquiétée) : voir mon avis.

ginevra

Tu ne sais pas où le mettre, et tu l’as mis dans « Happy Hour » et c’est très bien, mais je vais dupliquer ici aussi.

Et rajouter la couverture :

Jim

Pourquoi attendre le tome 2 ?

Par fainéantise !

Jim

Ecoute … j’ai failli le mettre. Mais j’ai pas voulu être d’une clairvoyance désagréable.

Ou désagréablement clairvoyant.

Lucide.

C’est le terme technique.

Jim

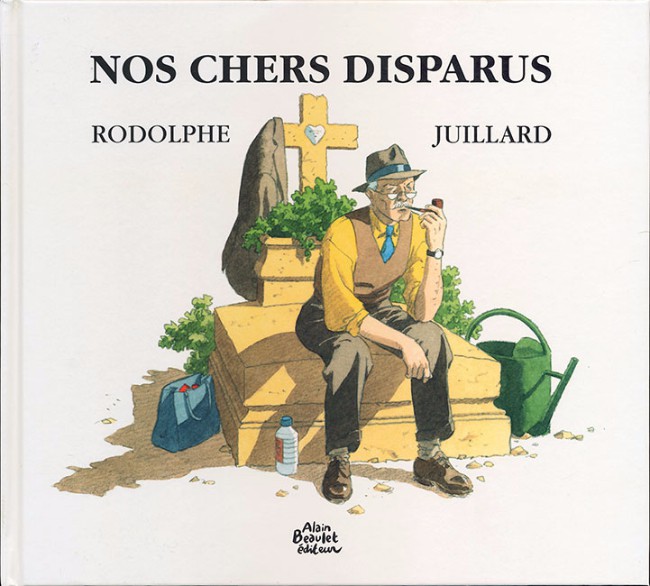

J’ai trouvé aujourd’hui un album intéressant, et très évocateur en cette semaine qui a vu André Juillard nous quitter. Il s’agit de Nos chers disparus, plutôt un texte illustré que réellement une bande dessinée.

Le texte en question est signé Rodolphe, scénariste discret mais assez fécond, souvent animé par un goût littéraire le portant à s’inscrire dans les pas de Verne ou de Lovecraft, entre autres. Ici, il est davantage dans le registre de la tranche de vie, de l’intime. On y suit Clovis, un jeune retraité qui passe le temps en nettoyant les tombes d’un cimetière voisin.

Entre les paragraphes de ce petit roman (ou de cette grosse nouvelle), Juillard glisse des illustrations à l’aquarelle aussi douces que poétiques, avec son réalisme sublimé qu’on lui connaît. C’est l’occasion de croiser la faune des cimetières, les chats, les amoureux fugaces, les nostalgiques…

Il y a notamment une tombe qui mobilise toutes les attentions, dont celle du lecteur, et qui matérialise en quelque sorte les dialogues muets qui s’instaurent entre les vivants et les morts. L’ensemble (pour peu que je m’en rende compte : j’ai commencé le texte mais pas encore fini) n’est pas dénué d’humour et brosse de jolis portraits de gens normaux vivant des existences calmes.

Jim

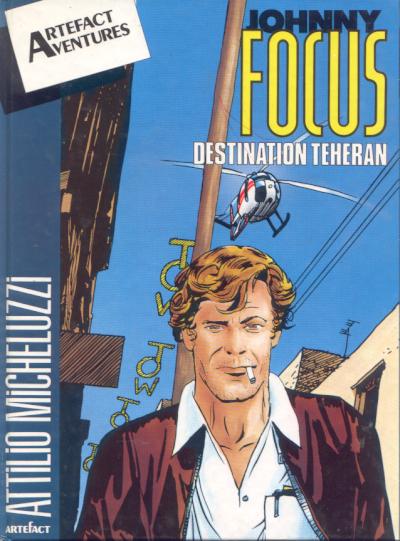

Je n’ai jamais été impressionné par le travail d’Attilio Micheluzzi, en qui je n’ai jamais vu rien d’autre qu’un pâle copieur de Milton Caniff qui, dans ses meilleures cases, peut évoquer un sous Alex Toth, mais en général ne me semble pas dépasser un Gérald Forton ou un Dan Spiegle. C’est déjà pas mal, me direz-vous, mais au vu de sa réputation, j’aurais imaginé être transporté, ce qui n’a jamais été le cas.

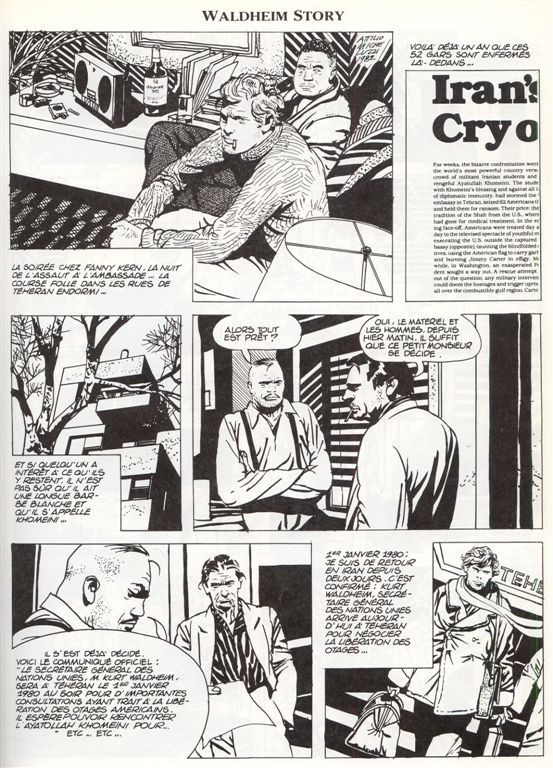

Cette sensation de passer à côté de quelque chose m’est revenue quand j’ai aperçu, dans l’une de mes piles diverses qui s’accumulent partout chez moi, Johnny Focus - Destination Téhéran, troisième recueil (chez Artefact : les deux premiers sont chez Kesselring) des aventures du photographe international que l’auteur a créé dans le Corriere dei Ragazzi en 1974. Ici, les planches datent de 1982, donc on peut légitimement penser qu’il s’agit d’épisodes provenant de la période où la série est publiée dans Orient Express.

Le recueil assemble quatre histoires qui se situent en Iran, lors d’un mission de Johnny Focus sur place, alors que le Shah vient de partir, que la révolution religieuse s’installe (et purge les tenants du régime précédent) et que Khomeini n’est pas encore revenu de son exil français. Alors comment dire ? Le personnage n’est pas attachant : on aurait pu s’attendre à un observateur cynique à la Corto, mais là, on a un journaliste ronchon et pessimiste qui prédit à tout le monde que le pays va s’effondrer (Micheluzzi ne profite même pas des quatre ans qui séparent le changement de régime de la réalisation des planches pour rendre son personnage nuancé), mais qui n’hésite pas à faire le coup de poing parce que, quand même, il a un grand sens de la justice. Le tout dans quatre intrigues des plus manichéennes (la quatrième est moins pire, avec des Iraniens fanatiques qui tirent sur des Iraniens fanatiques, mais de l’autre camp…) et assez basses du front. Si l’on rajoute une narration raide aux mécanismes grippés, un bullage bordélique, des dialogues peu fluides, des récitatifs qui n’éclaircissent rien et une traduction qui donne l’impression d’être syncopée, on obtient un album assez consternant à la caractérisation caricaturale et à la réalisation maladroite.

Je continue donc à ne pas comprendre ce que l’on trouve à Micheluzzi. Mais ce n’est pas cet album qui va me rabibocher avec lui.

Jim

J’ai récemment découvert, chez Nouveau Monde Graphic (plus ou moins l’héritier de EP Éditions, puisque c’est toujours Emmanuel Proust qui dirige la collection), l’album Borges, par Óscar Pantoja et Nicolás Castell. Sous-titré « Le Labyrinthe de l’infini », l’ouvrage, on s’en doute, propose une évocation du célèbre écrivain aveugle.

Le récit est composé de différents chapitre, chacun associé à une année et donc à un événement de la vie de Borges. Bien entendu, afin de restituer une dimension labyrinthique en écho à ses textes, l’ensemble n’est bien entendu pas chronologique, et le chapitre le plus ancien intervient en deuxième partie, pour donner un exemple. Petit labyrinthe chronologique, auquel répondent une longue séquence onirique qui convoque des figures connues issues des textes (le labyrinthe à murs face au labyrinthe invisible du désert) et qui permet d’envisager la bibliothèque comme un énième labyrinthe cette fois rassurant.

Le premier chapitre, quant à lui, met l’accent sur une trahison amoureuse qui constituera l’un des éléments essentiels du portrait, écorchure de l’ego qui trouvera dans l’écriture une sorte de baume apaisant. C’est en tout cas l’axe privilégié par les auteurs, qui font des livres, de leur contenu et de la création (manipuler les mots comme on manipule les reliures) le thème central du récit.

Le dessin, pour maladroit qu’il puisse paraître (même si Castell livre de bien jolies représentations féminines), est au service de l’histoire et rend plus pertinentes encore les doubles pages essentiellement graphiques mettant en scène les révélations visuelles ou conceptuelles vécues par l’auteur. Reste sans doute une sensation d’inachevé, qui tient peut-être au dessin, peut-être à la volonté de ne rien dire et de laisser entendre et qui, pour frustrante qu’elle soit, est somme toute en accord avec les écrits de l’auteur argentin.

Jim

On pourrait dire que je suis un fan de Virginie Despentes de la première heure. Depuis Baise-moi, je ne l’ai pas lâchée. Ma bibliothèque ? Eh bien, c’est un peu comme un autel personnel à la gloire de Despentes. Romans, essais, nouvelles… Si elle a griffonné trois lignes sur un coin de nappe dans un bistrot, je trouverais le moyen de l’encadrer. Un magazine où elle a publié une nouvelle ? Bien sûr qu’il est là aussi, coincé entre deux éditions limitées comme un trésor rare. Alors oui, j’assume ce petit sanctuaire littéraire, ou plutôt ce panthéon de la rébellion, soigneusement arrangé et dépoussiéré comme si elle-même venait me rendre visite.

Je dépoussière un peu cette étagère sacrée de ma bibliothèque – celle dédiée à la déesse Despentes – et voilà que je tombe sur Trois Étoiles. Un roman graphique qui date, mais quel choc ! Tiens, tiens… éditions Au Diable Vauvert ! La petite touche d’enfer sur mon étagère, et l’un des premiers bouquins de cet éditeur, qui avait osé publier cette pépite avant que Virginie ne devienne un phénomène incontournable. Allez, c’est décidé, je plonge à nouveau dans cette relique de rébellion en noir et blanc, armé de mon meilleur duster et d’un respect presque religieux.

Trois Étoiles est un album illustré créé par Virginie Despentes et Nora Hamdi, publié en 1999. Il s’agit effectivement d’un format hybride entre la bande dessinée et le roman graphique. L’histoire suit trois jeunes femmes aux parcours très différents, mais toutes confrontées à la marginalisation et aux difficultés sociales. Ce récit aborde des thèmes comme la rébellion, la quête de liberté et l’exploration des liens d’amitié et de solidarité.

Le style visuel de Nora Hamdi donne une dimension brute et poignante aux textes de Despentes, qui sont percutants et incisifs, dans son style habituel. C’est une œuvre marquée par un ton engagé, et elle est souvent mentionnée pour sa représentation sans filtre des réalités de la banlieue et de la société française des années 90.

Trois Étoiles est une œuvre singulière qui fusionne le regard tranchant de Virginie Despentes avec le coup de crayon nerveux et intense de Nora Hamdi. Ce roman graphique aborde la vie de trois jeunes femmes – Samira, Alice et Léa – qui, chacune à sa manière, tentent de naviguer entre les obstacles de leur quotidien et leurs rêves de liberté. Dans cette société qui semble les oppresser, elles cherchent à affirmer leur identité tout en luttant pour une place qui leur échappe souvent.

Les personnages et les thèmes centraux :

Samira : d’origine maghrébine, elle est élevée en banlieue dans une famille traditionaliste qui voit d’un mauvais œil son envie d’indépendance. Samira est en lutte constante avec les attentes culturelles et familiales qui pèsent sur elle. Elle rêve de sortir de ce cadre pour affirmer sa propre vision de la liberté.

Alice : issue d’une famille bourgeoise parisienne, elle est en rupture avec son milieu social et se cherche en essayant d’échapper aux attentes rigides de ses parents. Alice incarne une quête de rébellion intérieure, refusant la vie rangée qui lui est destinée.

Léa : venue de province, elle a le cœur brisé par des expériences de vie difficiles, et son passage à Paris devient une tentative de reconstruire son identité. Elle apporte une touche de vulnérabilité, mais aussi une grande résilience qui rend son histoire touchante.

L’album explore profondément la recherche identitaire de chacune des trois protagonistes. Chacune vient d’un univers différent, et pourtant, elles partagent une même envie de briser les carcans pour se réaliser, malgré les attentes et les pressions sociales.

En illustrant la rupture entre ces jeunes femmes et leur entourage, Trois Étoiles dévoile les conflits intergénérationnels, culturels et socio-économiques. Le récit montre comment ces facteurs pèsent sur les relations familiales et personnelles, créant des tensions que chacune des protagonistes essaie de résoudre.

Virginie Despentes a toujours été connue pour son regard cru sur les marges de la société. Avec Nora Hamdi, elles donnent la parole à celles que l’on voit rarement au premier plan, dépeignant des personnages souvent exclus et incompris dans un monde où elles n’arrivent pas à trouver leur place.

En dépit de leurs différences, une solidarité se développe entre ces jeunes femmes, symbolisant un besoin vital de connexion et d’amitié. Cette alliance leur permet de traverser les épreuves et de s’affirmer ensemble face aux difficultés, redonnant à chacune des forces nouvelles.

Nora Hamdi apporte une énergie brute et presque viscérale aux illustrations. Son trait est parfois rugueux, ce qui correspond bien à l’atmosphère sombre et dure du récit. Les pages alternent entre des scènes de rage, de rébellion et de douce complicité, le tout en noir et blanc, avec des contrastes marqués qui soulignent l’intensité des émotions et la dureté du quotidien.

Trois Étoiles est une critique sociale puissante et un cri de rage contre les oppressions que subissent les jeunes, notamment les femmes. C’est un manifeste pour la liberté et l’émancipation, pour le droit à l’identité personnelle et le rejet des étiquettes imposées par la société. À travers Samira, Alice et Léa, Despentes et Hamdi dénoncent une société qui étouffe les rêves de jeunesse, mais aussi une soif de justice et de liberté qui ne s’éteint jamais.

Avec sa plume acerbe et sans compromis, Virginie Despentes laisse une empreinte unique, et Trois Étoiles reste un témoignage fort des luttes féminines, des réalités urbaines et de la solidarité entre femmes.

Critique littéraire et graphique

Trois Étoiles a reçu des critiques partagées à sa sortie. Beaucoup de lecteurs et critiques littéraires ont salué le courage et la profondeur de cette collaboration entre Virginie Despentes et Nora Hamdi, la voyant comme un projet audacieux qui offrait un regard sans fard sur les marges de la société française.

Trois Étoiles a été applaudie pour sa représentation sans filtre de la jeunesse, notamment celle de la banlieue et des milieux marginalisés. La sincérité du récit et la manière dont il se rapproche des préoccupations des jeunes femmes, souvent invisibles dans la littérature, a été vue comme une bouffée d’air frais. Despentes et Hamdi parlent ici de ce que c’est que d’être jeune, femme, et en quête de sens dans un monde rigide, une audace que les critiques ont jugée significative.

La plume de Despentes est perçue comme directe, percutante, et sans concession, ce qui est justement ce que beaucoup de lecteurs apprécient. Son style tranchant et cru donne aux dialogues et aux pensées des personnages une intensité brute qui frappe et invite à la réflexion. Certains critiques ont même comparé Trois Étoiles à ses romans en ce qui concerne sa capacité à capturer l’injustice sociale et le malaise générationnel.

L’art de Hamdi a reçu un accueil mitigé. Si une partie des critiques a trouvé que le dessin en noir et blanc accentuait bien l’ambiance sombre et révoltée de l’œuvre, d’autres ont jugé que le trait était un peu trop simple ou brut, manquant de finesse. Cependant, beaucoup reconnaissent que le style rugueux convient au récit, renforçant la nature déstabilisante et sans fioritures du texte.

Les thèmes abordés, notamment la rupture avec la famille, le rejet des normes sociales et la quête de liberté des femmes, ont suscité des réactions variées. Certains critiques y voient une œuvre féministe puissante et radicale qui ne craint pas de dénoncer les oppressions, tandis que d’autres ont reproché à Trois Étoiles de peindre une vision trop sombre de la société, jugée par certains comme caricaturale.

Trois Étoiles n’a pas eu la même couverture médiatique que les autres œuvres de Despentes, comme Baise-moi ou plus tard Vernon Subutex, mais elle est souvent appréciée dans les milieux alternatifs et par les lecteurs sensibles aux questions sociales et féministes. Le livre a ainsi gagné une place particulière parmi les œuvres de Despentes, considéré comme une expérience artistique et littéraire qui s’adresse directement aux personnes qui se sentent en marge des normes.

En somme, Trois Étoiles est une œuvre qui, sans atteindre un large succès commercial, a marqué les esprits par son réalisme cru et son honnêteté. Elle a su toucher ceux qui recherchent une voix authentique pour exprimer la colère et le désespoir de toute une génération confrontée à des choix de vie compliqués et à une société qui leur laisse peu de liberté d’expression.

Pour conclure, je ne dirais pas que Trois Étoiles est le meilleur de Virginie Despentes, mais il a sa place dans mon panthéon personnel, surtout pour son regard cru et réaliste sur la vie des marginaux. C’est un univers qui fait écho à celui de Baise-moi – la rage, la rébellion, la lucidité – mais dans une histoire qui prend un autre chemin. Ce sont surtout les thèmes, profondément ancrés dans la révolte et la marge, qui font le lien entre ces deux œuvres.

En revanche, le dessin, c’est une autre histoire… Disons que c’est très particulier, et que je n’ai pas vraiment accroché au style de Nora Hamdi. Alors, soyons honnêtes : si Virginie Despentes n’avait pas été derrière le scénario, ce livre n’aurait sans doute jamais trouvé sa place sur mon étagère sacrée.

Si depuis le début je parlais des illustrations comme si elles étaient en noir et blanc, c’est pour souligner l’intensité des traits, cette fureur brute et cette rage qui traversent les pages. Mais parlons-en, des couleurs ! Nora Hamdi a opté pour une palette très simple, sans grande recherche chromatique, ce qui a sans doute contribué à mon oubli (plutôt volontaire) de cet aspect. Le style global ne m’a pas séduit, et l’ambiance colorée, minimaliste et un peu terne, n’a pas vraiment changé la donne. Au final, c’est bien l’écriture de Virginie Despentes qui garde ce livre à sa place dans ma bibliothèque !

Oh, super avis, merci !

Quand j’étais petit et que j’ai découvert l’histoire du roi Edouard VIII et de Wallis Simpson, on m’a d’abord expliqué que le souverain avait abdiqué afin de pouvoir épouser sa compagne, une américaine divorcée : le parfum de scandale semblait aux yeux du gamin que j’étais du plus haut romantisme. Et puis, au fil des ans, de mes lectures, de mes discussions et aussi des documents qui ont été dévoilés entre-temps, les accointances du roi avec le régime nazi ont pris le pas sur l’histoire d’amour. J’ai récemment lu Edouard VIII, l’espion anglais d’Hitler, un album écrit par Esteban Mathieu et illustré par Cristian Pacurariu. Les auteurs y prennent un parti net, celui de la dimension politique, mettant de côté l’idylle.

Le récit s’ouvre sur l’abdication, donc l’information que tout le monde connaît, et remonte très vite le temps, afin de brosser le portrait d’un futur roi fainéant et fêtard, peu enclin à endosser le rôle de roi. Les auteurs retracent donc les différentes étapes du parcours, en profitant pour faire le portrait d’une Wallis intéressée par le pouvoir et l’apparat.

C’est pas mal, et l’ensemble est accompagné d’un court dossier replongeant dans les coulisses de l’album et montrant quelques recherches et crayonnés.

Néanmoins, malgré l’enthousiasme que manifeste le scénariste dans ces textes, force est de reconnaître que le dessin de Pacurariu n’est pas toujours à niveau : ses personnages sont assez beaux (j’aime beaucoup le portrait qu’il donne de Wallis, séduisante mais sèche et anguleuse), mais ses décors sont maigrelets, à peine esquissés, et parfois les personnages secondaires sont un peu expédiés. De même, quelques erreurs de bullage (queues de bulles orientées vers le mauvais personnage) rendent l’action confuse.

Il manque un peu de suivi éditorial et un dossier historique plus sérieux pour faire de cet album une lecture convaincante.

Jim

Dommage, le sujet est bon. J’ai découvert ces personnes dans le film Le discours d’un roi, qui les traitait correctement en personnages secondaires.

Il y a aussi une autre bande dessinée en deux tomes, Le Choix du Roi, par Jean-Claude Bartoll et Aurélien Morinière, chez Glénat, qui aborde le même sujet. Le fait que ce soit en deux tomes m’incite à penser qu’il y a plus de place pour développer certaines choses.

Jim

Merci !

Lu dernièrement le premier tome du diptyque Chanbara (du nom du genre théâtral ou cinématographique de combats de sabre), paru au Nouveau Monde. Il s’agit d’une série écrite par Roberto Reccioni, qui a travaillé notamment sur l’excellente série transalpine Orphelins, et illustrée par Andrea Accardi, dessinateur réaliste que je connaissais pour des chroniques adolescentes (teintées parfois de fantastiques) comme Fou de toi.

On suit un jeune samouraï chargé par son daimyo de retrouver son maître, lui-même en fuite (et donc déshonoré) après une mission où trois autres sont morts. Le parcours du jeune sabreur le conduit à croiser un vieil aveugle prénommé Ichi (assurément une référence à Sabu & Ichi de Shotaro Ishinomori) et à comprendre qu’un gang rackette les populations au sein d’une organisation criminelle dont les ramifications remontent assez haut dans le pouvoir politique. Sur cette trame assez convenue, le scénariste brosse des portraits réussis : le jeune samouraï idéaliste, son maître désabusé arborant un cynisme souriant et le mentor de ce dernier affichant un sourire dissimulateur.

Si l’album met du temps à s’installer, les scènes de baston sont réellement bien ficelées, d’autant que les personnages ont verbalisé leur stratégie en amont : Accardi parvient à surprendre, grâce aux recours de compositions chocs et d’éclairages contrastés.

L’album se conclut sur un avant-goût du tome 2, et là, il va bien falloir que je le trouve, parce que ce premier volet m’a plutôt convaincu.

Jim

Très belle surprise que ce Bouvaert, élégie pour un âne, où l’auteur, Simon Spruyt, brosse le portrait d’un peintre flamand fictif dans lequel il nous invite à reconnaître un peu Rubens : mais si comme moi vous ne connaissez la peinture flamande et ses coulisses que de très loin, l’album se suffit à lui-même.

On suit en parallèle le destin de deux frères, Jan le peintre et Pieter l’enseignant. L’accent est mis sur le premier, bien entendu, qui quitte sa ville d’Anvers afin d’étudier les grands maîtres en Italie, d’abord à Mantoue puis à Rome. L’auteur le représente en artiste courtisan et vaguement impécunieux qui poursuit de ses assiduités les gens influents et peints des retables (et des portraits sensuels pour les collections personnelles).

En insistant sur les échecs, les frustrations, les tentatives, en somme la lente progression du peintre, l’auteur donne l’impression d’en faire un artiste raté, tout en présentant son frère en enseignant besogneux qui se dévoue à sa mère malade et consacre le temps qui lui reste à l’écriture d’une ode à l’âne. Mais petit à petit, Spruyt inverse la charge, notamment en rapprochant les deux frères, mais également en les faisant évoluer dans une société commune, la bourgeoisie anversoise. Le lecteur comprend progressivement que Pieter n’est qu’un plumitif sans inspiration, d’autant qu’il s’attaque à un sujet déjà traité, que certaines séquences laissent entendre qu’il aborde en plagiaire. L’affect du lecteur passe alors d’un frère à l’autre, tout en montrant que leurs deux destins sont marqués également par leur passé, notamment par le souvenir de leur mère, via la métaphore filée de l’âne.

Spruyt livre des planches en gaufrier (six ou neuf cases) dont il tire un sel évident. Il recourt souvent à la caméra fixe qui permet de mettre en valeur les réactions faciales de ses personnages, mais il se sert aussi parfois de la case centrale afin de faire tourner ses différents personnages autour d’une image concentrant toutes les attentions (souvent une peinture, parfois un être). C’est varié, astucieux, et l’insertion de métaphores visuelles tape à chaque fois très juste.

Bref, un album brillant, ingénieux, très bien construit, et également très drôle, une dernière qualité qui contribue intensément au plaisir de lecture.

Jim

Autre découverte intéressante, toujours chez Casterman, Frink & Freud - Le Patient américain, évocation des premières années du freudisme en Amérique à l’occasion du portrait d’un personnage un peu oublié de l’histoire (peut-être @n.n.nemo en sait-il plus que nous sur le sujet), Horace Westlake Frink, neurologue américain converti à la psychanalyse. Le scénario est signé Pierre Péju, qui à l’époque travaillait sur un roman en parallèle de cet album, et le dessin est assuré par Lionel Richerand, que je ne connais pas bien.

Le récit s’ouvre sur la visite que Freud fait en Amérique, découverte tout à fait intéressé où le psychanalyste espère trouver des soutiens afin de relayer ses découvertes. Il est accompagné de Jung et Ferenczi, et cette partie est très drôle, montrant un Freud surexcité à la vue des bâtiments énormes et du spectacle omniprésent. Le jeu de lettrage propose des astuces ingénieuses, à l’exemple des bulles de Freud qui envahissent l’espace et bouchent celles de Frink, le guide que les homologues américains confient au visiteur. Notons aussi que, dès la première page, le Freud de Péju et Richerand voit en l’Amérique une « erreur », ce qui ne manquera pas de résonner aux oreilles des amateurs d’Elvis Costello.

Suit une longue partie consacrée à la vie de Horace Frink, véritable sujet de l’album, jeune homme écrasé par un père entrepreneur fier et viriliste et négligée par une mère prise d’amour pour son époux. La peur du feu qui hante Frink à la suite de l’incendie de l’usine paternelle revient tout au long du récit, sous différentes formes (brouillard, cauchemar, fumée de cigarettes…) et rythme le portrait d’un homme écartelé entre différentes femmes, différentes aspirations, différentes pulsions. Tout cela conduira à une troisième partie articulée autour des retrouvailles entre Frink et Freud et de l’analyse que le second fait du premier, analyse que Péju pose en erreur aux conséquences tragiques.

L’album se pose donc en biographie d’un praticien oublié, sujet qui intéresse Péju au point qu’il ait entrepris au même moment l’écriture d’un roman consacré au même personnage, L’Œil de la nuit, chez Gallimard. D’après ce que j’ai pu lire, le matériau de base est suffisamment lâche et diffus pour que le romancier puisse glisser beaucoup de fiction dans les interstices de l’histoire.

La narration est faussement sobre. Richerand joue avec les formes, brise les cases, glissent de nombreuses références (du Little Nemo de McCay au Manhattan de Woody Allen, en passant par des clins d’œil à différentes écoles picturales et sans doute plein d’autres qui m’ont échappé), fait intervenir de nombreux personnages culturels de l’époque (Valéry Larbaud, James Joyce…), met en scène surprises et des mimiques très amusantes, joue sur les significations multiples et les mises en abyme (l’ombre du maître qui hante telle séquence…). Je reprocherais à l’album de n’utiliser qu’une seule police (très hergéenne) pour tous les niveaux de langage et de narration, mais cela crée une sorte de flux de discours dans lequel tout se confond, le narrateur omniscient, les voix off des personnages ou les dialogues, troublant la perception et faisant écho à la notion de transfert que manipulent les personnages.

Une curiosité loin d’être parfaite (à l’argument du lettrage, je rajouterai les ruptures de tonalité, les parties où Freud est présent étant à la fois plus drôles et plus enlevées que le reste), mais intéressante tant par la forme que par le fond.

Jim

Du tout mais je vais prendre la bd.