REALISATEUR

Piers Haggard

SCENARISTES

Robert Wynne-Simmons et Piers Haggard

DISTRIBUTION

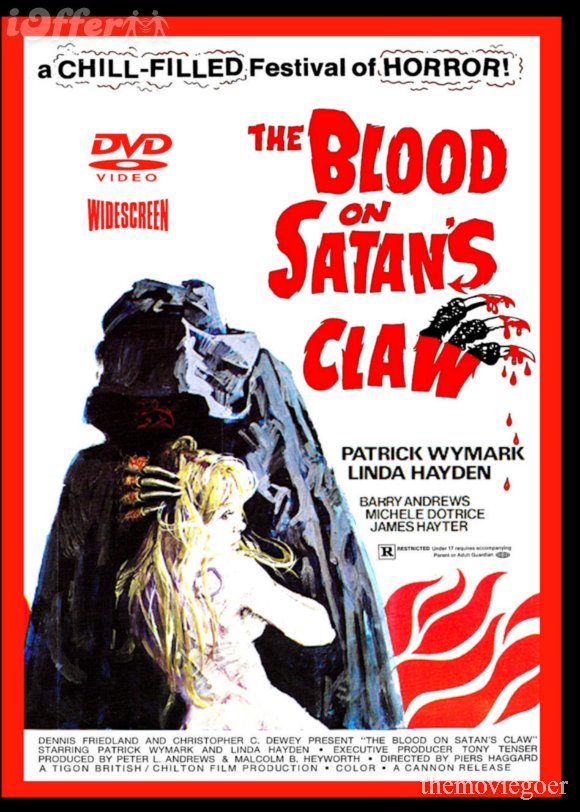

Patrick Wymark, Linda Hayden, Barry Andrews,Michelle Dotrice, Wendy Padbury…

INFOS

Long métrage britannique

Genre : horreur

Titre original : The Blood on Satan’s claw

Année de production : 1971

Angleterre, XVIIème siècle. Dans son champ, un laboureur découvre des restes morbides…un crâne horrible, avec des morceaux de fourrure éparpillés et un oeil qui roule encore dans son orbite. La chose grotesque disparaît rapidement pour ne plus jamais être retrouvée, mais son influence maléfique s’étend petit à petit sur tout le village, et principalement sur les adolescents…des carrés de fourrure apparaissent sur leurs membres, une main griffue surgit d’un plancher de bois, fièvre et hystérie s’emparent de la population…le diable s’apprête à reprendre forme…

Forêts, champs et sillons…villages isolés, sols durs et rocailleux…sorcellerie, rites païens et réveil de forces anciennes…opposition aux figures d’autorité et à une morale rigide…sorti en 1971, le méconnu La Nuit des Maléfices (The Blood on Satan’s claw en version originale…on peut également le trouver sous le titre Satan’s Skin) est le deuxième long métrage de l’officieuse « Trilogie Impie », entre Le Grand Inquisiteur avec Vincent Price (1968) et l’excellent The Wicker Man avec Christopher Lee (1973). Ces trois films constituent la base de ce petit sous-genre du cinéma horrifique connu sous le nom de « folk horror », attaché au sol britannique, à sa ruralité, avant d’être relié au folklore d’autres pays.

On dit d’ailleurs que le terme « folk horror » aurait été formulé pour désigner spécifiquement l’oeuvre de Piers Haggard (petit-petit-neveu de H. Ridder Haggard, le créateur de Alan Quatermain).

Tigon British Film Productions était une société britannique de production et de distribution en activité entre la fin des années 60 et le début des années 80 (de 1967 à 1973 pour la production, principalement de films d’horreur; et jusqu’en 1983 pour la distribution, en étendant son catalogue à la sexploitation). Tigon avait réussi à marcher sur les plate-bandes de la légendaire Hammer grâce au succès du Grand Inquisiteur et souhaitait capitaliser sur les mêmes recettes mais sans pour autant produire une suite directe.

C’est ainsi que le projet qui allait devenir La Nuit des Maléfices fut réécrit, et passa d’une anthologie (comme celles que produisaient régulièrement le studio Amicus, voir Tales from the Crypt) située pendant l’époque victorienne à une histoire complète se déroulant au XVIIème siècle, à peu près à la même période que Le Grand Inquisiteur.

Cette réécriture donne au récit son côté un peu décousu : on suit plusieurs groupes de personnages dont le développement souffre parfois d’un manque d’exposition et qui peuvent disparaître pendant un acte entier (comme le Juge) avant de remontrer le bout de leur nez (ce qui renforce cette impression d’assister à différentes petites histoires, comme dans le film à sketchs prévu à l’origine, plutôt qu’à un scénario linéaire).

Les étranges choix de mise en scène du final peuvent étonner autant que décevoir (pour moi, ces dernières minutes n’atteignent pas la puissance de ce qui a précédé), mais ces réserves s’effacent devant la fascination qu’exerce le film de Piers Haggard, qui signait ici sa seconde réalisation pour le cinéma (avant, entre autres, Le complot maléfique du Dr Fu Manchu avec Peter Sellers et Venin avec Oliver Reed).

L’atmosphère est troublante, notamment grâce à une photographie superbement travaillée (dans les teintes des paysages boisés, des champs labourés, des ciels nuageux…) et des plans cadrés de manière à évoquer l’importante connexion à la terre des habitants de ce petit coin perdu.

La Nuit des Maléfices montre quelques unes des séquences les plus dérangeantes (et brutales…comme en témoigne le viol suivi du sacrifice d’une jeune fille) jamais produites par le cinéma d’horreur britannique. Malgré un maquillage superflu dans la dernière partie, Angel Blake, la prêtresse du Diable interprétée par la belle Linda Hayden (Une Messe pour Dracula), respire la sexualité et le charme vénéneux…entraînant avec elle les enfants du village dans un enfer érotique et hystérique !