Il l’avait lu amateurement parlant il y a bien des années (il a l’édition de 1991). Il s’est replongé dedans professionnellement parlant, en effet.

Jim

Il l’avait lu amateurement parlant il y a bien des années (il a l’édition de 1991). Il s’est replongé dedans professionnellement parlant, en effet.

Jim

Et en a très bien parlé sur le forum commercialement parlant !

Oh, il ne sait pas si c’est très commercial, mais s’il attise la curiosité, alors il est content.

Jim

Un plan diabolique digne de la Tête-du-Démon !

Rhôôô, c’est pour moi, ce genre de trucs.

Vivement une intégrale de Rex the Wonder Dog !

(j’ai récupéré un numéro de S.O.S. qui en contient deux épisodes, tiens.)

Jim

Orné de ce qui reste encore aujourd’hui l’une des couvertures les plus emblématiques de la carrière de Superman (celle du numéro 233, dessinée par Neal Adams), Kryptonite Nevermore assemble des épisodes signés par Denny O’Neil (numéros 233 à 238, 240 à 242) et marquant un tournant important dans l’histoire éditoriale du surhomme.

Superman #233 est daté de janvier 1971. À cette date, le responsable éditorial Julius Schwartz reprend la supervision du titre, qu’il hérite de son compère Mort Weisinger. Rappelons que les deux vétérans proviennent de l’édition de pulps avant d’officier dans l’industrie naissance des comic books : ils ont donc tous deux une expérience riche de plusieurs décennies et un goût évident pour la science-fiction. Weisinger est le principal architecte de la mythologie supermanienne, avec Krypton, le passé de Krypton, Kandor, Brainiac, les différentes Kryptonites, Titano, les « untold tales » et les « imaginary stories » et tellement d’autres choses qui font à la fois la richesse et la saveur kitsch des aventures du personnage. Quand il quitte le héros, il cède Adventure Comics et Supergirl à Mike Sekowsky, Superboy, Action Comics et Superman’s Pal Jimmy Olsen à Murray Boltinoff, Superman’s Girl Friend Lois Lane à E. Nelson Bridwell et World’s Finest et Superman, donc, à Schwartz.

Schwartz est déjà derrière la réfection de plusieurs personnages, dans une tentative de modernisation qui parfois réussit (c’est le cas de Batman, qui change de costume et d’atmosphère, grâce au travail de Carmine Infantino notamment) et parfois moins (voir la période « Diana Prince » de Wonder Woman). Mais il est animé d’une volonté de dynamiser les héros du catalogue, de les sortir de leur traintrain.

Et il trouve en la personne du jeune scénariste Denny O’Neil un auteur résolu à électriser ces vieux justiciers. O’Neil a travaillé sur Wonder Woman et sur Batman, il contribue à faire de Green Lantern un héros en phase avec son temps, donc il a l’étoffe pour transformer Superman. La première page du numéro 233 n’est pas avare d’expressions grandiloquentes pour évoquer cette ère en préparation.

La réflexion d’O’Neil suit deux axes. D’une part, il estime que les pouvoirs de Superman sont trop grands et trop variés, mais aussi que la Kryptonite verte qui le rend impuissant n’est plus utile : autant avoir un personnage moins puissant mais moins artificiellement faillible. À la faveur d’une explosion qui expose le héros à des radiations inconnues, il change tout cela, non sans quelques notes d’humour aujourd’hui célèbres.

D’autre part, la carrière de Kent dans la presse écrite semble à ses yeux correspondre à un âge révolu, et Clark passe à la télévision. Inutile de revenir sur le côté absurde, à la longue, de cette situation, qui dominera tout de même les années 1970 : autant un journaliste de terrain travaillant pour un hebdomadaire peut justifier d’absences à répétition, autant un présentateur télé aura plus de mal à s’éclipser pour aller s’occuper d’un glissement de terrain au Chili, par exemple. Mais bon, l’air du temps, tout ça tout ça.

Cependant, Superman semble fatiguer plus vite que d’ordinaire. Les dialogues et la dernière planche laissent entendre que cela a peut-être quelque chose à voir avec l’étrange forme humanoïde de sable qui s’est constituée dans la trace que Superman a laissée au sol après l’explosion qui a altéré ses capacités.

On en a confirmation dans l’épisode suivant, où Superman est confronté à l’explosion d’un volcan, à la fuite des réfugiés, à un propriétaire sans pitié et à son double de sable qui semble drainer ses capacités.

O’Neil traite de sujets sociaux comme à son habitude sur ses autres séries, mais n’oublie pas d’offrir de l’aventure et de l’action à ses lecteurs et de dérouler le fil de son intrigue centrale.

Dans Superman #235, le héros parvient à retrouver l’homme de sable. Après avoir la confirmation que sa présence l’affaiblit, il s’associe à lui afin de triompher d’un virtuose possédé par une harpe diabolique.

Point de « Sandman » dans Superman #236, où des extraterrestres tendent un piège mental au héros.

L’étrange silhouette revient dans Superman #237, alors que le héros craint d’être porteur d’un germe menaçant l’humanité (métaphore, pour O’Neil, de la peur de l’étranger).

Les deux êtres unissent leurs forces, mais à la fin de l’épisode, la proximité du kryptonien permet à l’homme de sable d’adopter son apparence, et surtout de parler.

Le golem sableux explique qu’il devient à l’image de son modèle, et que le processus risque de les détruire tous deux. Le bonhomme de sable semble mû par les plus nobles attentions, craignant d’affaiblir encore celui dont il copie l’allure.

Dans Superman #238, le héros est confronté à des exploitants peu scrupuleux dans un récit exprimant les inquiétudes écologiques d’O’Neil, concernant l’imminente raréfaction des énergies fossiles, un sujet novateur pour 1971.

Après un épisode composé de réimpressions, Dennis O’Neil et Curt Swan reviennent pour Superman #240, dans lequel un protecteur de Metropolis affaibli fait la rencontre de I-Ching, le mentor asiatique de Wonder Woman, déjà présent dans les aventures de l’Amazone rédigées par O’Neil. Le scénariste crée son petit univers au sein du catalogue DC, et déroule ses thématiques, sa fascination pour l’Orient et son goût pour les intrigues où les personnages sont en mesure de se (re)construire eux-mêmes. Ses épisodes de Superman montrent d’ailleurs à quel point il place le personnage dans des situations d’échec afin de mieux le faire rebondir, une approche qu’il développera ailleurs (on a tous en mémoire ses Iron Man, mais aussi des Daredevil de Frank Miller qu’il supervise à la fin de la décennie) et qui contribuera à transformer le genre super-héros.

Le mois suivant, usant d’un sort permettant d’extirper le moi astral du corps de Superman, I-Ching permet au héros de regagner ses pouvoirs perdus. Puis le sage asiatique découvre la véritable nature de l’homme de sable.

Il s’agit d’une créature issue du Royaume de Quarrm, une dimension des probabilités où règnent les « possibilités alternatives ».

L’explosion produite dans Superman #233 a ouvert une porte entre les deux mondes, et le double de sable s’est incarné. Mais désormais, il se meurt, préférant ne pas drainer l’énergie de Superman en l’approchant.

À la fin de l’épisode, le brouillard mystique saturé d’énergie et invoqué par I-Ching s’insère dans une statue et prend vie.

Dans Superman #242, qui marque la fin de la « Sandman Saga », les deux héros parviennent à vaincre la statue puis s’affrontent dans un duel mental qui leur dévoile les conséquences catastrophiques d’une éventuelle bataille entre deux êtres de leur puissance.

Comprenant le danger qu’il représente, le Superman de sable choisit de renoncer à sa vie d’héroïsme et retourne sur Quarrm, laissant Superman avec des pouvoirs amoindris.

La fin de la « Sandman Saga », désormais connue sous le titre emprunté au premier chapitre, « Kryptonite Nevermore », peut paraître naïve, mais l’ensemble du récit pose les bases de ce que sera le Superman des années 1970, un être engagé, conscient de son éducation de mortel, bien implanté dans la société.

O’Neil propose des thèmes qui deviendront récurrents : une certaine conscience sociale et écologique, la perte de pouvoir et le dédoublement (les films Superman II et Superman III doivent beaucoup aux épisodes d’O’Neil). Cary Bates et Elliot S! Maggin, deux des scénaristes les plus importants de la décennie à venir, marcheront dans ses pas : Superman #244, écrit par Bates, reprend déjà le thème du double ; Superman #247 intitulé « Must There Be A Superman? », rédigé par Maggin, pose la question de l’impact du surhomme sur la société humaine.

Le récit est dessiné par Curt Swan et encré par Murphy Anderson, que je considère comme l’un de ses meilleurs « embellisseurs », à l’exception d’un chapitre encré (très bien d’ailleurs) par Dick Giordano. Swan n’a pas encore recours à ses positions clichés, son Superman est classe, élégant, vole avec une certaine légèreté. Sa Lois Lane est sexy et malicieuse, pimpante, pas encore engoncée dans ses chemisiers à jabots qui lui donnaient l’air d’une bourgeoise coincée des années plus tard. L’ensemble est joli à regarder et assez dynamique.

La saga, véritable tournant dans la carrière du héros, tranche avec l’ère Weisinger, et impose un modèle qui passera l’épreuve du temps, au moins pendant les quinze ans à venir, jusqu’au Man of Steel de John Byrne.

Jim

Au tout début des années 1970, Jack Kirby quitte Marvel pour DC et lance quatre séries labellisées « Fourth World ». Parmi elles, Mister Miracle, qui sera la plus longue de ce petit catalogue, comptabilisant dix-huit livraisons à un rythme bimestriel.

Entre-temps, la direction de DC change. Jenette Kahn arrive à la tête de la rédaction et, en regardant le catalogue, estime que certains pans pourraient être relancés. Dans ce cadre, la relance de Mister Miracle est mise en œuvre. Le projet est confié à un tandem d’auteurs qui a plus ou moins électrisé Detective Comics et le personnage de Batman : le scénariste Steve Englehart et le dessinateur Marshall Rogers.

Aux yeux de Kahn, Englehart est en quelque sorte le « Monsieur Miracle » du catalogue. Appelé chez DC afin de « faire avec la Ligue de Justice ce qu’il a fait avec les Vengeurs », le scénariste a demandé à écrire les aventures de Batman dans la foulée (tout en livrant des épisodes doubles sur Justice League of America). Englehart signera Detective Comics #469 à 476, datés respectivement de mai 1977 à mars 1978. Il y est associé à Walt Simonson pour les deux premiers chapitres et à Marshall Rogers pour les suivants, qui resteront dans les esprits pour de nombreuses raisons : modernisation des vilains, création d’une nouvelle petite amie du héros et définition d’un contexte moderne qui servira de base au justicier au moins jusqu’à Crisis on Infinite Earths, presque dix ans plus tard. Englehart et Rogers sont donc les « golden boys » de la rédaction.

Il n’est donc pas étonnant que la direction pense à eux quand il s’agit de remettre sur le devant de la scène l’artiste de l’évasion créé par Jack Kirby. Mister Miracle #19 est daté de septembre 1977, mois de sortie de Detective Comics #472. On notera que la série batmanienne connaît quelques hiatus de périodicité (le 473 est daté de novembre, et deux mois séparent les 474 et 475), alors que Mister Miracle, lancé sur un rythme mensuel, passe très vite en bimestriel. Ces ralentissements permettent sans doute à Rogers de travailler sur deux titres en même temps, ce qui demeure étourdissant quand on considère la richesse, la générosité et la variété de ses planches.

À l’époque, Englehart caresse le projet de prendre de la distance par rapport à la bande dessinée, songeant à voyager et à se consacrer à la littérature. Son engagement sur Detective Comics et Justice League of America se fait sur l’idée qu’il ne restera qu’une année sur les deux titres. Avec Mister Miracle, le voici embarqué dans une nouvelle aventures. Qui s’annonce prometteuse. Hélas, cette reprise de Mister Miracle connaîtra bien des tracas et reste dans l’histoire du personnage et de l’univers comme une succession d’occasions manquées.

Voilà pour le contexte éditorial. Cependant, les épisodes d’Englehart et Rogers, puis ceux de l’équipe qui leur succédera, resteront dans les esprits comme des pépites et, justement, une belle ère hélas écourtée trop tôt, et DC a donc eu l’idée de rassembler ces épisodes dans un recueil, intitulé Mister Miracle by Steve Englehart and Steve Gerber. Cependant, ces chapitres faisant dix-sept pages chacun, il fallait bien étoffer un peu le sommaire. C’est ainsi que l’album s’ouvre sur trois épisodes tirés de la série The Brave and the Bold qui, à l’époque, proposait d’associer, à chaque livraison, Batman à un autre personnage DC dans une formule « team-up ».

Les The Brave and the Bold #112, #128 et #138 sont écrits par Bob Haney et illustrés, magnifiquement, par Jim Aparo, dont l’encrage est particulièrement vivant, loin de la sèche raideur qu’on retiendra de ses travaux tardifs. On a déjà évoqué le travail de Bob Haney, riche en idées saugrenues qu’il semble parfois oublier en cours de route, livrant des épisodes généreux mais souvent bancals, où les personnages sont dans certains cas caractérisés d’une manière surprenante par rapport à ce que l’on connaît d’eux ailleurs. Toujours est-il que ces trois aventures permettent de faire exister Scott Free entre la série de Kirby et sa relance, le maintenant dans l’esprit des lecteurs.

Après ces trois chapitres, le sommaire du recueil se consacre à la série ressuscitée, qui s’étale donc sur les numéros 19 à 25. Steve Englehart rentre dans le vif du sujet, en présentant le héros, en situant New Genesis, en résumant la série kirbyenne et le conflit des New Gods. Sans attendre, Scott et sa dulcinée Barda dont attaqués par une conjuration des ennemis aperçus dans les épisodes précédents. Et sans attendre, Barda est enlevée.

Désireux de libérer sa bien-aimée de l’emprise de Granny Goodness et des autres, Scott Free se tourne vers Oberon et prépare la contre-attaque. Chose étonnante, il se sépare de sa Mother-Box afin de mener l’assaut sans risquer de donner un avantage à l’ennemi. Sa stratégie étonnante sera un ressort pour la suite des événements.

À la fin de l’épisode, après avoir échappé au piège tendu, Mister Miracle promet de retrouver Barda, que les ravisseurs ont emportée sur la Lune. Englehart et Rogers ont fourni dix-sept pages très denses, où il se déroule plein de choses. Ils ont montré une évasion, resitué les capacités du héros, posé les enjeux. Super efficace.

Dans le deuxième chapitre, Barda subit le lavage de cerveau de Granny Goodness, manipulation dans laquelle la vieille chouette est passée maîtresse, ce qui donne l’occasion aux auteurs de montrer une baston entre les deux amoureux. Ce n’est pas très « lady friendly », il faut bien le reconnaître, et l’intrigue, pour astucieuse qu’elle soit, relègue Barda au rang de demoiselle en détresse, ce qui est un peu dommage.

On pourra également trouver dommage que l’épisode soit encré par Vince Colletta. Le trait de Rogers y perd un peu. L’épisode précédent avait été complété par un bataillon d’encreurs (ou je pense reconnaître, ici et là, un Jack Abel ou un Al Milgrom), pour un résultat inégal mais généreux. Ici, c’est plus régulier mais moins emballant, même s’il faut reconnaître que Colletta recourt très habillement à des trames du meilleur effet (à moins que l’initiative ne vienne de Rogers).

Le tournant du récit se situe cependant au début de l’épisode. Par le bouche de son héros, Englehart explique que la séparation entre Scott et sa Mother Box a endommagé celle-ci. En tentant de la réparer, il établit une connexion d’un nouveau type et le maître de l’évasion se trouve soudain nanti de capacités proprement surhumaines. Là encore, le scénariste pose les jalons de la suite.

Prenant conscience de ses nouveaux dons, Scott Free laisse une Barda comateuse aux bons soins du Highfather (qui a l’air bien dépassé par les événements et décide de porter le conflit directement sur Apokolips. L’entreprise est double : il tente de réveiller la conscience des Lowlies qui hantent les artères de la planète-usine, tout en offrant un spectacle d’espoir qui sera retransmis sur New Genesis, dans l’espoir que Barda prenne conscience de ce qu’il entreprend pour elle et sorte de sa léthargie.

L’entreprise fonctionne, comme on s’en rend compte dans la dernière page, et les auteurs viennent de repositionner Scott Free dans l’échiquier cosmique. En filigrane, Englehart compare Mister Miracle à Orion, mettant en avant l’erreur stratégique de l’échange d’otages établi par les deux souverains : en laissant Scott Free grandir sur Apokolips, Darkseid a semé une graine de lumière dans son royaume d’osbcurité.

Pour Englehart, c’est aussi l’occasion de redéfinir Mister Miracle, comme guerrier accompli (là encore, comparaison avec Orion), mais aussi comme messie, exemple à suivre.

« À suivre » ? Justement, le à suivre cher aux feuilletons super-héroïque va en prendre un coup. En effet, ce n’est pas Steve Englehart qui signe le quatrième chapitre, mais John Harkness. Les connaisseurs de la carrière du scénariste savent que ce dernier n’est que le pseudonyme qu’Englehart adopte quand l’environnement éditorial ne lui semble plus favorable (Harkness « signe » donc son épisode de Daredevil après la période Miller / Mazzucchelli, ainsi que ses derniers chapitres de Fantastic Four).

Et en effet, Mister Miracle #22 sera le dernier épisode rédigé par Englehart. Les deux premiers chapitres avaient été supervisés par Denny O’Neil mais, depuis un mois, la série est éditée par Larry Hama, jeune auteur touche-à-tout, engagé par DC, avec Al Milgrom, afin de prendre en charge une partie du catalogue alors en pleine croissance. Visiblement, Englehart et Hama ne sont pas sur la même longueur d’onde. L’accroissement des pouvoirs du héros, ou son caractère plus ouvertement belliqueux et proactif, ne seraient pas du goût du responsable éditorial ? Ou bien Englehart voulait-il s’en tenir à ses projets et partir, et sentait-il qu’on lui tordait le bras ? Ou simplement incompatibilité d’humeurs ?

Bizarrement, l’épisode est magnifique. Livré sur le même rythme effréné que les précédents, il propose une nouvelle incursion du héros sur la planète de Darkseid, en vue d’une confrontation avec le despote. Rogers s’en donne à cœur joie, livrant de grandes cases (signe des retouches du script d’origine ?), notamment un étourdissant gros plan sur le visage minéral du tyran, l’une des plus épatantes représentations du vilain après Kirby.

À la fin de l’épisode, Darkseid bien sûr échappe à la tentative d’assassinat et projette Mister Miracle… ailleurs. Le héros s’enfonce dans une spirale qui conclut ce premier cycle d’aventures (qui aurait en son temps fait un très chouette « Récit Complet DC » si Lug avait eu les droits des personnages de la « Distinguée Concurrence »), et Steve Englehart s’éloigne des aventures dessinées (avec Rogers, il est également à la tête d’une aventure de Madame Xanadu, qui sera suivie d’autres chapitres réalisés par d’autres équipes).

En quête d’une nouvelle équipe d’auteurs, Larry Hama se tourne vers l’autre grand Steve de l’époque, à savoir Steve Gerber. Il l’associe à un jeune dessinateur promis à une brillante carrière, un certain Michael Golden. Ce dernier est pour l’heure encré par le vétéran Joe Giella, dans une prestation très lisible mais sans guère de personnalité.

Sortant de la spirale dans laquelle il a été projeté, Scott Free se retrouve dans un monde à part, représenté par un échiquier géant au milieu duquel se trouve Ethos, un être androgyne qui invite le héros à se redécouvrir lui-même. Serré dans des chaînes symboliques, Mister Miracle doit participer à une course automobile entre Ben-Hur et les Fous du Volant, où l’on reconnaît sans mal le sens de la parodie cruelle de Gerber. Il rebondit notamment sur cette idée de « comédie cosmique » évoquée dans les dialogues du dernier épisode d’Englehart, à laquelle il confère une dimension burlesque.

Chargé de symboles et de significations à tiroir, l’épisode est une espèce de décryptage du personnage, qui, s’il est hanté par son complexe messianique depuis les épisodes d’Englehart, comprend enfin que ce qui fait sa particularité, c’est son statut humain. Fort de cette prise de conscience, le héros peut reprendre contact avec sa vie et le monde réel.

Ayant utilisé ce chapitre en guise de tremplin afin de donner une nouvelle impulsion aux aventures du maître de l’évasion (et sans doute au grand contentement de Larry Hama, qui s’occupe encore de la série), Steve Gerber ramène donc Mister Miracle sur Apokolips, où il sauve Oberon des troupes de choc de Darkseid et se téléporte sur New Genesis.

Oberon fait remarquer qu’un artiste de l’évasion capable de se téléporter n’a pas besoin d’autre chose, ce qui est l’occasion pour Gerber de préciser que cette capacité héritée de la Mother Box ne peut être convoquée tout le temps et qu’elle ne peut être utilisée qu’en absence de stress… donc pas durant un spectacle. Le scénariste est bien conscient du caractère glissant de certaines idées récemment apportées à la série (faut-il y voir la patte de Hama ?).

De même, Gerber rédige une scène à la fois amusante et riche de sens, dans laquelle Scott explique son projet (tout en entourant son épiphanie récente d’un voile de mystère), ce qui a le don d’agacer son épouse qui lui met une taloche afin de le faire redescendre sur Terre. Mais une taloche de Big Barda, c’est mémorable ! S’agit-il d’un commentaire concernant les idées de son prédécesseur sur l’ex Female Furie ?

Cependant, Gerber n’est pas avare d’idées nouvelles. Constatant que Barda est guérie, Scott ramène sa fine équipe sur Terre. Mais il décide de vendre la maison (dans laquelle Oberon a passé trente ans), de déménager et d’orchestrer un spectacle à nul autre pareil, une évasion dont il ne peut légitimement sortir vivant. Et pourtant, il y parvient, apparaissant, sur la dernière page, dans une posture christique.

L’intrigue de Gerber reprend une partie des ressorts proposés par Englehart, à savoir la création d’un espoir quasi-religieux dans la foule d’admirateurs. Mais cette fois-ci, non parmi les Lowlies d’Apokolips, mais chez les Terriens.

Gerber tisse aussi d’autres intrigues, notamment autour de la fille de Rex et Ida Hubbard, une jeune femme ayant souffert de l’accident de voiture qui a failli l’emporter, et qui n’existe désormais plus que par la douleur physique, qu’elle a appris à dominer. Ce faisant, Gerber renoue avec un thème récurrent du Fourth World, à savoir l’enfance blessée, et propose la vision d’une mère cruelle ravie d’avoir façonné une surfemme à partir de sa fille.

Récupérée par Granny Goodness, la jeune femme est lancée contre Mister Miracle, mais ce dernier choisit de protéger celle-ci contre la directrice d’orphelinat. En disparaissant, Granny promet à Scott que s’il veut être un messie aux yeux de l’humanité, il finira par rencontre son antéchrist personnel.

C’est sur ce dernier chapitre que se referme à nouveau la série Mister Miracle, victime, comme beaucoup d’autres titres, de la sinistre « Implosion DC » qui voit l’éditeur réduire drastiquement son catalogue. Comptant parmi les récentes recrues de la rédaction, Larry Hama et Al Milgrom seront licenciés (« last hired, first fired », comme on dit outre-Atlantique) et retrouveront du travail chez Marvel. Quant au personnage, il sera de nouveau relégué aux coulisses de l’univers DC, le petit monde des New Gods devant attendre notamment les Justice League of America de Conway et Pérez pour retrouver les faveurs des projecteurs.

Les courts chapitres de cette éphémère résurrection sont dans l’ensemble assez beaux. Les trois épisodes dessinés par Golden constituent une révélation, d’autant que les deux derniers sont encrés par Russ Heath, qui transmet aux crayonnés cette science des lumières et des ombres qu’on lui connaît. Au-delà de la qualité graphique, ces sept chapitres constituent un festival d’idées et de propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Une tentative ratée, mais riche et passionnante, que DC a eu la bonne idée de rassembler.

Le sommaire se conclut par DC Comics Presents #12, une série dans laquelle c’est au tour de Superman de s’associer tous les mois à un héros différent.

Sur une intrigue de Steve Englehart, Rich Buckler (qui « sample » des cases entières du Superman / Spider-Man de Ross Andru) et Dick Giordano raconte comment Scott Free découvre un plan de l’Intergang, tente de s’y opposer, mais doit recourir à l’aide involontaire de Superman afin de sortir d’un piège (mental) dans lequel il est tombé.

L’intrigue est gentiment tarabiscotée, et l’on reconnaît sans doute davantage les tics du scénariste : caractérisation un peu forcée, personnages qui réagissent sans modération, machines diverses aux effets complexes… Cette fois, il est supervisé par Julius Schwartz, qui a lui-même une certaine appétence pour les idées tordues. L’ensemble est oubliable mais ça fonctionne bien, et l’on se plaît à imaginer que, peut-être, Englehart serait resté plus longtemps sur Mister Miracle si cette série avait été supervisée par ce vieux briscard de Schwartz.

Un peu anecdotique, l’épisode, qui date de 1978, montre un Mister Miracle uniquement doté de ses trucs et astuces de magicien de scène, sans les excroissances de pouvoir fournies par sa fusion avec la Mother Box. La parenthèse est refermée, et le personnage est rendu à son état initial.

Jim

ça donne envie, quand même.

Et même une source d’inspiration pour le 1er volet cinématographique de Burton :

http://www.steveenglehart.com/Film/Batman%20movie.html

Ten years after I wrote the « definitive Batman » for DETECTIVE COMICS, I got a call from DC Comics publisher Jenette Kahn. It seems that when those DETECTIVEs appeared, Mike Uslan, producer of the Swamp Thing film, told an interviewer they showed him, for the first time, how to do a Batman film for adults. (The Adam West « Holy Pow! » Batman was still the dominant image for the general public.)

In the ten years since, he had tried, first as an independent and later in association with Warner Brothers, to translate my story into a single film. A series of scripts involving Silver St. Cloud, Boss Thorne, and a truly insane Joker had been generated by Hollywood’s finest writers, but somehow they weren’t working. So now I was asked to return to the Batman.

When I got involved I was told that the Joker and the Penguin and Robin were all going to be in the picture. I argued that that was several characters too many, but was overruled, so my first treatment went that route. The Powers That Be not only liked it, but for the first time saw the Batman « picture » clearly enough to realize that two villains and a boy wonder were masking (so to speak) the Batman story, which is what it should be all about. So I got to do the second treatment with just the characters that eventually hit the screen: Bruce Wayne, the Batman, Silver St. Cloud, Boss Thorne, and the Joker.

When I was done we had all the elements in the right places, and most importantly, we had Batman’s ambiance, the thing no one else could do. So screenwriter Sam Hamm and director Tim Burton took over, and three years later - after Silver and Boss Thorne had their names changed for various reasons - the one Batman movie everyone liked hit the screen. If I’d had any sense I’d have continued working in Hollywood then, but I was enjoying comics and games.

Obviously, I should have continued, since Warners later adapted DARK DETECTIVE II and III into The Dark Knight .

http://www.steveenglehart.com/Comics/Mister%20Miracle%2019-22.html

I came to DC to do The Batman and JUSTICE LEAGUE OF AMERICA, but Marshall Rogers and I had some free time so they revived MISTER MIRACLE for us (continuing the numbering from where Jack Kirby had left off years before). I had time to do three issues, then for some reason they needed a fourth from me just as I was about to leave the country. I dashed out that issue literally overnight and, because I didn’t think it measured up to my previous issues, put my pseudonym, John Harkness, on it. But most people seem to like it okay.

Note that later, in the dark days of FANTASTIC FOUR, « John Harkness » came to mean that I’d been prevented from doing a good job, but here, it meant only that I didn’t think I’d met my own standards.

Intéressant, et passionnant, merci.

Personnellement, son quatrième épisode, je le trouve d’excellente tenue, c’est presque celui que je préfère des quatre, sans doute à cause de la qualité graphique. Et en le (re)lisant pour évoquer ce recueil, j’ai effectivement songé à l’idée qu’il aurait pu vouloir partir plus vite et se retrouver obligé de rester plus longtemps.

Merci d’avoir déniché cela.

Ouais, c’est vachement bien.

Riche, prometteur, avorté, mais bien.

Malgré l’arrêt brutal de la série pour cause d’Implosion DC (et d’ailleurs, le recueil propose la couverture de ce qui aurait pu être le numéro 26, illustration qui n’a jamais été publiée si ce n’est dans le désormais introuvable Cancelled Comics Cavalcade), le dernier épisode se conclut sur une scène qui boucle l’intrigue en cours. Je comprends parfaitement que DC ait choisi de tout compiler : ça peut se lire à part.

Moi, je suis ravi de ma lecture, d’autant que la moitié des épisodes, je ne les connaissais pas (le premier Englehart et les trois Gerber sont inédits en France, si on en croit ComicsVF). Je me souvenais vaguement de l’épisode signé Harkness, et en vérifiant, je constate que le #20 est traduit dans Le Manoir des Fantômes #17, format poche en 1981, le #21 dans Vengeur (poche aussi) #19, et le #22 dans Vengeur #21, en 1987 et 1988. Quel mic-mac. Le peu dont je me souvenais ne me permettait pas du tout de situer l’évolution de la série. Lecture morcelée et dans le désordre, sauce Arédit.

Jim

Son voyage à l’étranger/année sabbatique doit probablement être la raison qui explique le trou dans sa bibliographie pour la période 80/81 (entre DC Comics Presents #12 & Eclipse #1).

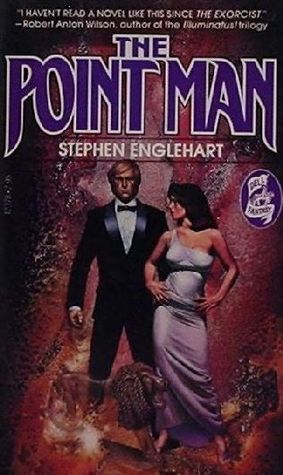

C’est là qu’il s’est mis à l’écriture romanesque, ce qui l’a conduit à rédiger The Point Man.

Couverture de Richard Corben.

Jim

Je sens la trad pour urban… deja que hercouet avait dit un drole de truc sur le fourth world

Une sorte de Compagnon ?

En y rajoutant le one-shot d’Evanier/Rude et la mini de DeMatteis.

Entre le départ de George Pérez et l’arrivée de John Byrne, la série Wonder Woman a été écrite par William Messner-Loebs, un scénariste connu pour son goût du décalage et sa capacité à offrir aux personnages de super-vilains une place de choix, sinon une possibilité de rédemption. L’auteur s’amuse souvent à explorer les frontières entre le bien et le mal, le grandiose et le minuscule, le grotesque et le sublime, ce qui le conduit à mélanger les genres et à proposer une vision différentes des personnages. Sa prestation, jusqu’aux épisodes qui précèdent ceux illustrés par Mike Deodato, a été récemment rééditée en deux tomes par l’éditeur (enfin, récemment : le temps passe vite, ça date quand même d’août 2020 et février 2021, en pleine période de crise sanitaire avant vaccin, on doit être nombreux à ne pas avoir pris attention à l’annonce de ces rééditions).

L’arrivée de Messner-Loebs se déroule dans Wonder Woman Special, qui annonce le changement éditorial. Le procédé s’impose petit à petit chez DC. C’est notamment par le truchement de numéros spéciaux que l’éditeur va promouvoir certains changements d’équipes créatrices sur les titres liés à la Ligue.

Pour l’occasion, le dessin est assuré par Jill Thompson, dont le nom est déjà associé au personnage lors des derniers événements racontés par Pérez. On notera une très belle couverture où le travail de l’illustratrice est encré par Jerry Ordway, une association qui semble profiter aux deux : on y retrouve à la fois l’énergie et l’expressivité de la première et le sens du détail du second.

Le prétexte de l’histoire est simple : la Cheetah a disparu, apparemment enlevée dans un pays de l’ancien bloc soviétique (que ça fait drôle de relire ces épisodes en ce moment), et Diana décide de monter une mission furtive afin de prêter aide à son ennemie. Elle enrôle donc Deathstroke, qui fait des pieds et des mains pour diriger l’opération. Désireuse de passer inaperçue, Diana choisit de changer d’apparence, imitant l’allure et les manières de son amie Mindy, qui a occupé une grande place dans la période Pérez.

Messner-Loebs nous montre également que la Princesse Amazone est en mesure d’entrer en contact avec les êtres mythologiques et de profiter de certaines de leurs faveurs (ici : le changement d’apparence, le déguisement, l’illusion). Ces contacts mystiques reviendront plus tard dans la série.

L’intrigue se conclut dans le numéro 63, daté de juin 1992, qui marque l’arrivée du scénariste mais aussi de Brian Bolland au poste d’illustrateur de couverture. Diana, capturée par ses ennemis, est offerte en sacrifice à une déesse un brin lovecraftienne provenant d’une autre dimension. Là encore, Messner-Loebs pose une autre constante de sa prestation, à savoir l’utilisation de la magie par des humains.

Ayant reposé les fondamentaux de l’héroïne (elle ne tue pas, elle aide, elle incarne l’espoir), le scénariste et la dessinatrice livrent ensuite un nouvel épisode où Diana enquête sur l’enlèvement d’une enfant. Le chapitre est écrit de manière à alterner les actions de l’Amazone et celles de l’inspecteur Indelicato (déjà présent dans la période Pérez).

Ce premier recueil ne reprend pas l’épisode 65, écrit par Joey Cavalieri et dessiné par Paris Cullins, mais propose à la place l’Annual 3. Ce récit est orné d’une très chouette couverture de Joe Quesada, et s’inscrit dans la saga « Eclipso Within », dont DC n’a pas encore eu la bonne idée de publier l’intégrale, alors que ça me rend très curieux. Hélas, son inscription dans le sommaire se fait au chausse-pied, l’épisode n’étant pas accompagné d’un petit texte de présentation ni d’un résumé, les notes de bas de case étant même effacées et laissant des pavés de couleur vides. Dommage.

Car, en effet, le récit tombe comme un cheveu sur la soupe et rompt la logique du recueil. Et pourtant, on devine bien l’importance de ce chapitre. En effet, on y rencontre le White Magician, un sorcier qui officie visiblement depuis les années 1940 sous différents noms, et qui utilise sa maîtresse, une journaliste, afin de se tailler une réputation médiatique. Provoquant la possession de Wonder Woman par Eclipso, il perd le contrôle de l’Amazone. Et l’épisode se finit là. Sans explication, puisque la suite figure dans le cross-over.

Sans ménagement, le sommaire passe donc à Wonder Woman #66, début de la première saga d’ampleur signée Messner-Loebs, une aventure assez inhabituelle pour l’héroïne, à qui il est demandé d’aller sauver une cosmonaute russe en perdition. Sauf que, bien entendu, il y a un piège, et le satellite où elles se retrouvent connaît une avarie qui les projette loin, très loin dans la galaxie.

L’autre gros problème éditorial, c’est que le commanditaire, c’est Thomas Asquith Randolph, dont on sait qu’il s’agit du White Magician. Pourquoi donc Diana ne se souvient-elle pas de lui ? Est-ce expliqué dans le cross-over « Eclipso Within » ? En tout cas, ce n’est pas éclairé dans le recueil, ce qui rend la lecture plus circonspecte encore.

La saga spatiale de Messner-Loebs est illustré par Paris Cullins, qui signe un travail assez comparable à celui de Tom Morgan : musclé, tourné vers l’action, expressif mais sans fioriture. Les deux femmes, dans un vaisseau sans repère, sont capturées par une race d’esclavagistes qui les font travailler dans des mines. Le scénariste décrit une héroïne qui ne perd jamais espoir, mais qui affiche un tempérament bien badass. À la fin de ce deuxième chapitre, elle explique à sa camarade cosmonaute que les esclavagistes ont fait une erreur :

La saga dure cinq épisodes. Cullins dessine une Wonder Woman (sans costume, première variante quand celle-ci devient capitaine d’un équipage féminin de pirates, dont Bolland donne une version bleu foncé et jaune qui n’est pas sans rappeler la tenue des Judges) parfois un peu hommasse mais toujours charismatique.

Finalement, Wonder Woman parvient à libérer ses co-détenues, toutes des femmes venues des différentes races de l’univers DC, renverse le pouvoir et découvre les dessous de cette race, qui change de sexe tous les cents ans et vit selon les règles d’une guerre des sexes perpétuelles, le sexe dominant de leur race réduisant en esclavage l’autre sexe des races qu’ils rencontrent.

De retour à la fin du numéro 70, Wonder Woman découvre que Themyscira a disparu. C’est aussi le moment où le dessinateur Lee Moder arrive sur la série. Son dessin, qui évolue vite, évoque un Alan Davis débutant, et lorgne aussi vers Kevin Maguire ou Paul Smith. C’est assez joli, élégant, expressif.

Diana renoue avec Steve Trevor, qui monte sa propre petite compagnie aérienne, et Etta Candy, qui l’accompagne dans l’aventure. Elle croise aussi de nouveaux personnages, dont une fliquette au caractère trempée (dont elle sauve la vie en recourant une fois de plus à une aide mythologique) et un détective privé de bas étage. La présence du White Magician se fait à nouveau sentir, mais Diana a d’autres priorités : trouver un boulot (elle devient serveuse dans un fast-food) et en apprendre davantage sur la disparition de son île.

C’est donc dans Wonder Woman #76 qu’elle est projetée dans le passé récent, et découvre que la disparition (et apparemment la mort) des Amazones est liée à Circé. Grâce à Doctor Fate (qui, à l’époque, est Inza Nelson), elle découvre que cette dernière est morte également.

C’est sur cette impasse que se conclut ce premier recueil. La lecture de ces épisodes méconnus, écrasés entre deux périodes marquantes, est très agréable mais les points faibles de Messner-Loebs deviennent évidents. Certains personnages (secondaires, certes) changent de nom : la fille de la cosmonaute passe d’Aleks à Mischka, le chaton de Vanessa est d’abord nommé Archimedes avant de devenir Aristotle, et on se demande ce que fait l’équipe éditoriale. De même, le scénariste présente un grand nombre de personnages qu’il ne nomme qu’à la scène suivante, voire dans l’épisode suivant. Cela peut parfois rendre plus confuses que nécessaire des histoires d’abord assez simple.

Jim