En tout cas, très bon souvenir de lecture.

Ah si Bordeaux n’était pas aussi loin (et si c’était ouvert) j’irais bien faire un tour, tiens ! C’est le genre de boutique où je pourrais passer une journée sans la voir passer, visiblement !

Jim

En même temps à l epoque chez Marvel, on a Moonshadow, Blood, Void Indigo, Strastruck, Groo, The One, Stray Toaster, Marshal Law…

On se souvient plus de DC car j ai l impression qu il faut un arret d edition pour que l auteur récupère les droits de publication (je sais pas comment on dit) et que donc ils ont publiés les comics plus longtemps voire toujours aujourd hui…

Tu as raison de signaler que chez Marvel, ça bougeait aussi. Il me semble que la différence tient en partie au fait que chez DC, les expériences formelles se faisaient également sur les personnages du catalogue de l’éditeur. Par exemple, ici, Justice, Inc. se situe dans l’univers de DC, on y fait référence au Qurac. Black Orchid, Blackhawk, c’était dans l’univers.

A contrario, pas mal de projets chez Marvel, sous le label Epic de l’époque bien souvent, étaient déjà des « creator owned ». Elektra Assassin est un des contre-exemples, bien sûr.

Et mine de rien, cela veut dire que ce sont des produits peut-être plus exportables, puisqu’ils sont en lien avec des figures connues. De notre fenêtre française, nous avons eu une vision parcellaire et incomplète de l’évolution spectaculaire du marché à l’époque, grâce à des éditeurs comme Aedena, Zenda (puis Glénat et Delcourt dans la foulée)… Et ces derniers parvenaient à nous montrer les super-héros sous un jour nouveau, conscients du fait que, par exemple, Elektra était connue du lecteur de Strange…

Beaucoup de choses sont passées sous le radar des Français justement parce que ce n’était pas du tout connecté au monde des héros costumés (ou au nom d’auteurs déjà bien implantés sur notre marché).

Jim

Et au passage, je me demande si notre perception de la vivacité de la BD américaine n’est pas un effet secondaire de la situation éditoriale de l’époque, à savoir un vaste désert en matière de DC, un pseudo monopole en kiosque tenu par Semic, et donc une très grosse visibilité de Marvel. Les éditeurs qui s’intéressent au catalogue des deux majors se retrouvent donc à discuter avec une maison d’édition qui écoule une grosse partie de sa came chez Semic auquel il accorde sans doute un droit de préférence, et avec une autre qui est toute contente de vendre à nouveau des licences sur un marché sinistré.

Ce qui fait qu’il est peut-être plus facile pour Zenda d’aller piocher Watchmen, Dark Knight, Ronin, Black Orchid et quelques autres, puisque DC se retrouve sans interlocuteur ou presque à la fin des années 1980. La situation durera une quinzaine d’années, et je pense que si Le Téméraire, en 1997, se lance dans l’exploitation du catalogue Vertigo, c’est sans conteste grâce à la qualité dudit catalogue, mais aussi à la faveur d’un paysage éditorial dégagé.

Après, cette quinzaine d’années durant lesquelles DC est relativement absent témoigne aussi du fait que les éditeurs français perçoivent Marvel et DC comme l’alpha et l’omega du marché américain. Et l’on peut s’étonner du fait que, alors que le marché américain était en pleine explosion, la tentative menée par Dark Horse France vers 1993-1994 fasse figure d’exception.

Tout cela me semble vraiment une affaire de perception. Et les deux majors avaient sans doute aussi une logistique de représentation plus rodée que leurs concurrents.

Jim

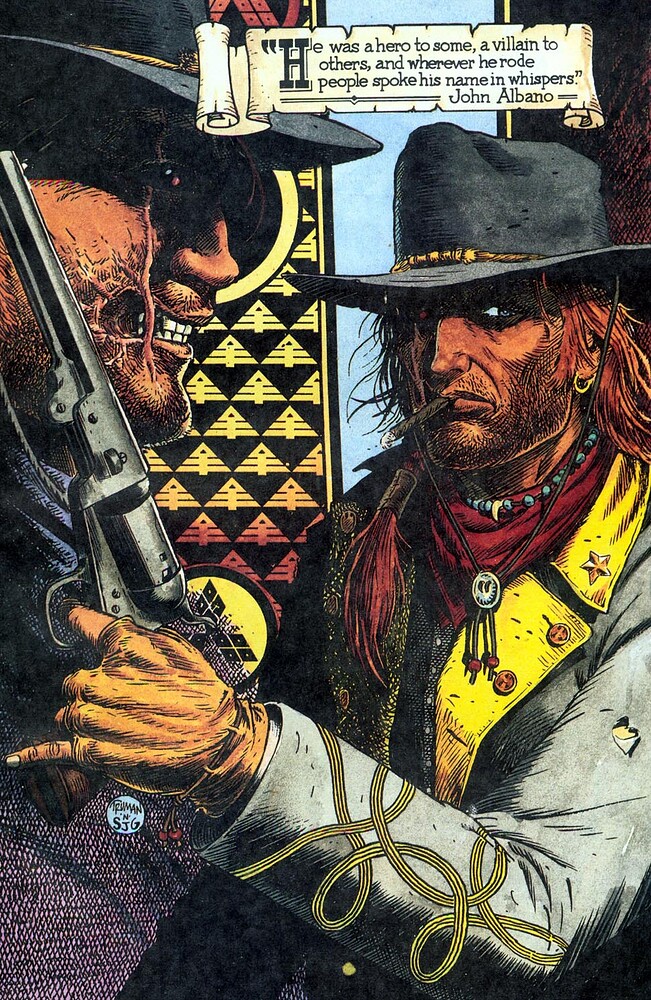

J’ai remis le nez dans le gros TPB, de quatre-cent pages, intitulé Shadows West et consacré à Jonah Hex. La préface de Lansdale explique comment il a redécouvert le personnage quand Stuart Moore l’a contacté afin de travailler dans le label Vertigo. Croyant se souvenir d’une série plus fantastique qu’elle n’était, et davantage intéressé par les épisodes de John Albano (que par ceux de Michael Fleisher), il signe une première mini-série, intitulé Two-Gun Mojo, qui tente de rester dans les limites du western traditionnel, sans trop de fantastique.

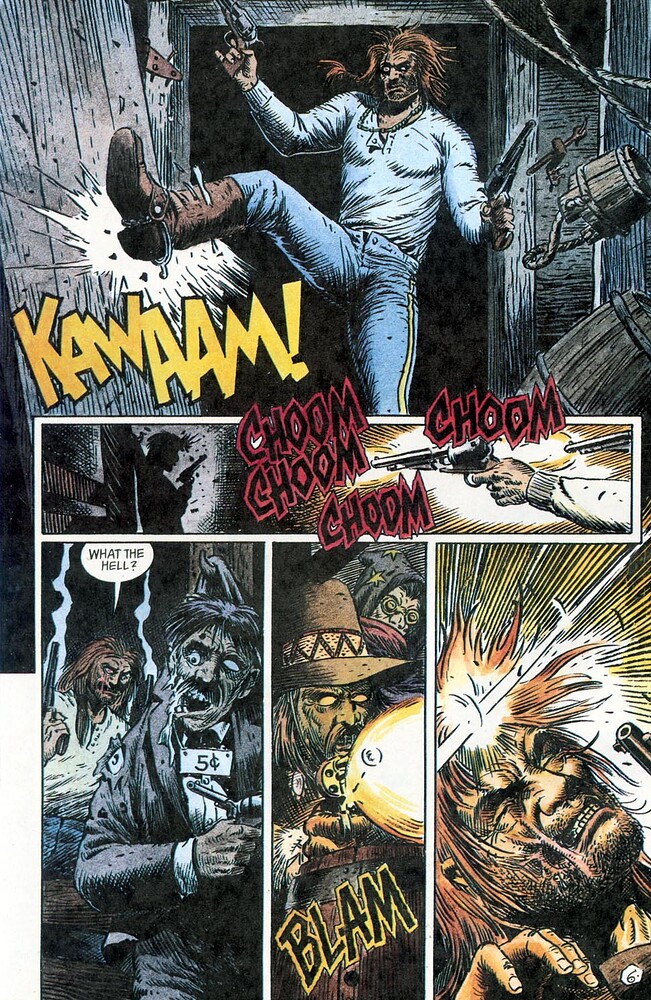

Tout commence alors que Hex est sur le point d’être pendu. Il est aidé par un vieux briscard avec qui il décide de faire un bout de chemin et de partager la prime mise sur la tête de ses agresseurs. Mais les deux lascars s’attirent l’inimitié des gens du cru et, une nuit, sont attaqués par un tueur qui semble insensible aux balles.

Et pour cause, il s’agit d’une version zombifiée de Wild Bill Hicock, trimballé par un bonimenteur itinérant qui produit des phénomènes de foire de ville en ville. Le reste de l’histoire racontera comment Hex est capturé, comment il subit les expériences de ce monsieur loyal déjanté, comment il s’échappe, comment il se retrouve pris en embuscade par des Indiens, ce qui le conduit à croiser à nouveau le chemin de son tortionnaire.

Lansdale conserve une structure assez classique, sorte de chemin initiative tordu et dévoyé, où le héros n’apprend rien et tente surtout d’avancer, voire de fuir. Tim Truman est complètement dans son élément, et l’encrage de Sam Glanzman, dessinateur de récits de guerre, ne fait que renforcer l’influence de Joe Kubert sur le trait de l’illustrateur.

La suite du sommaire du TPB sera moins « classique ».

Jim

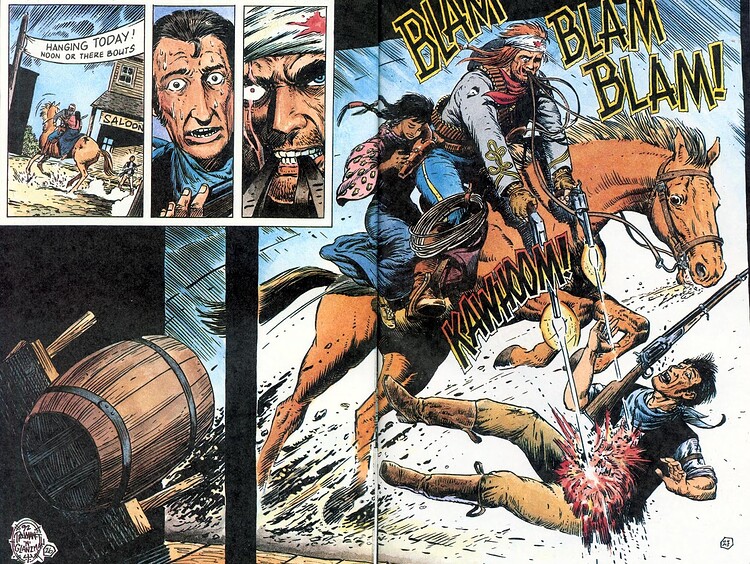

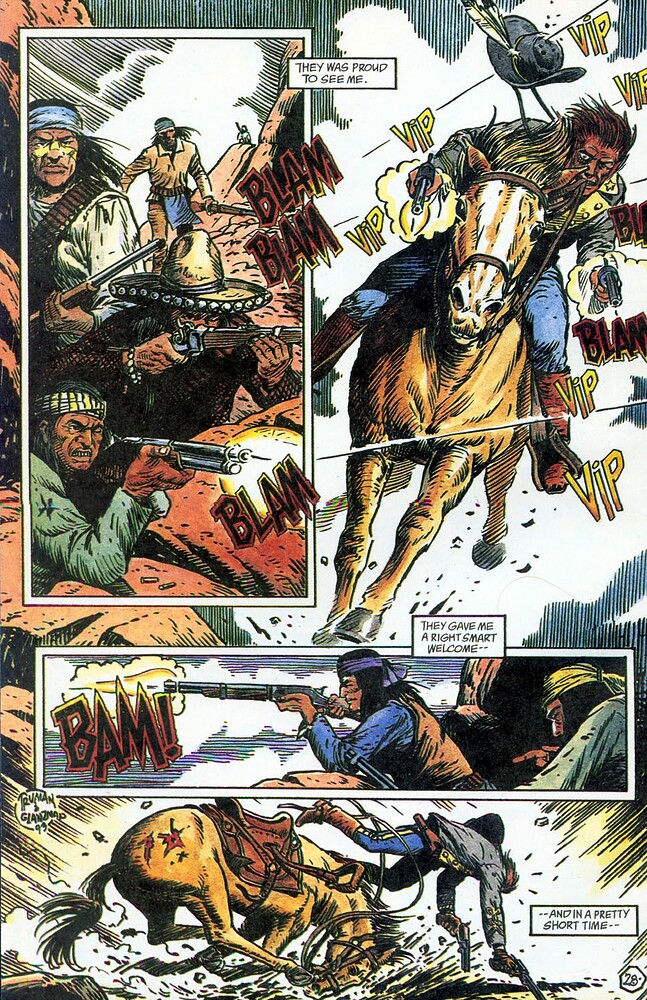

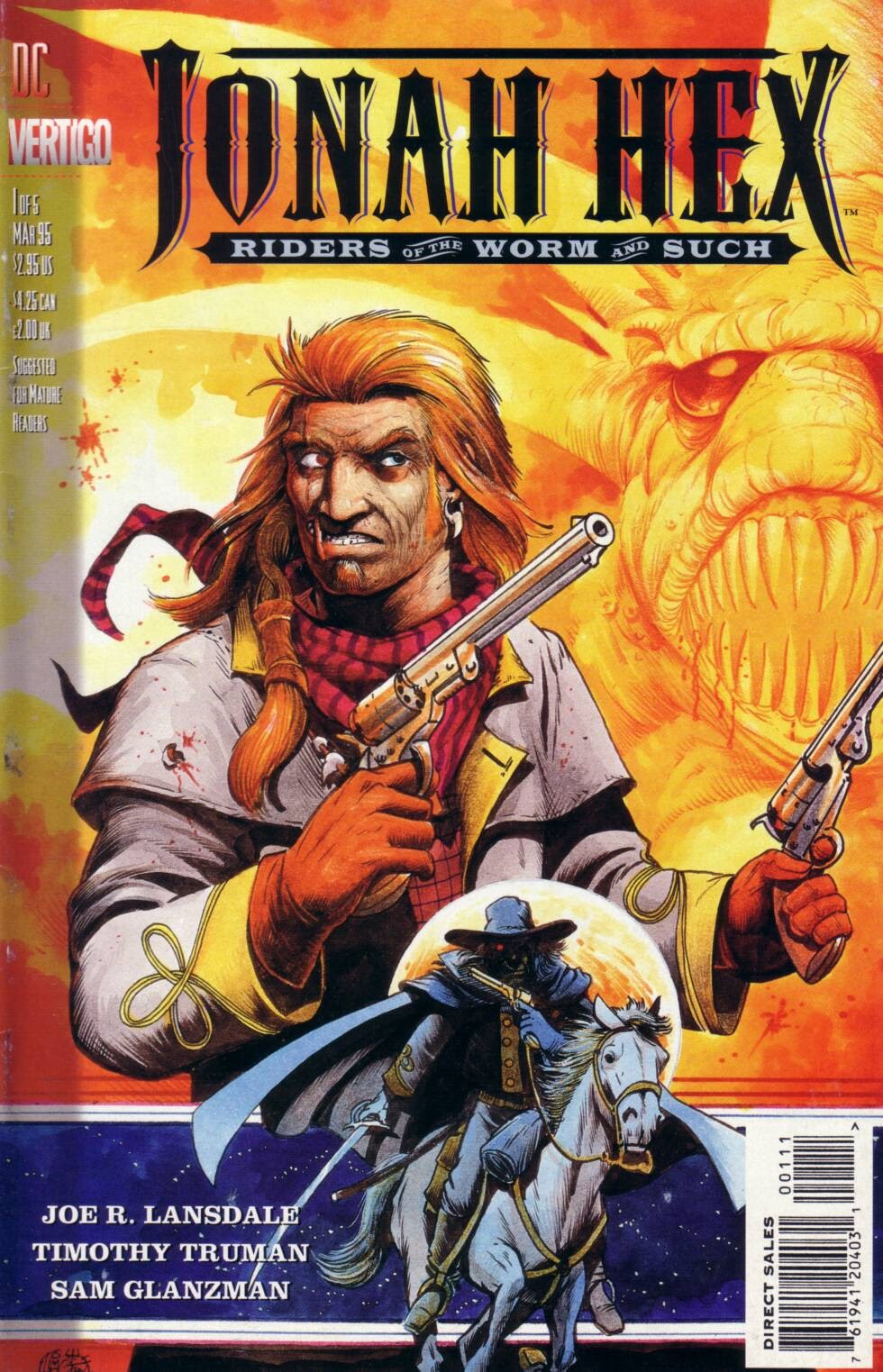

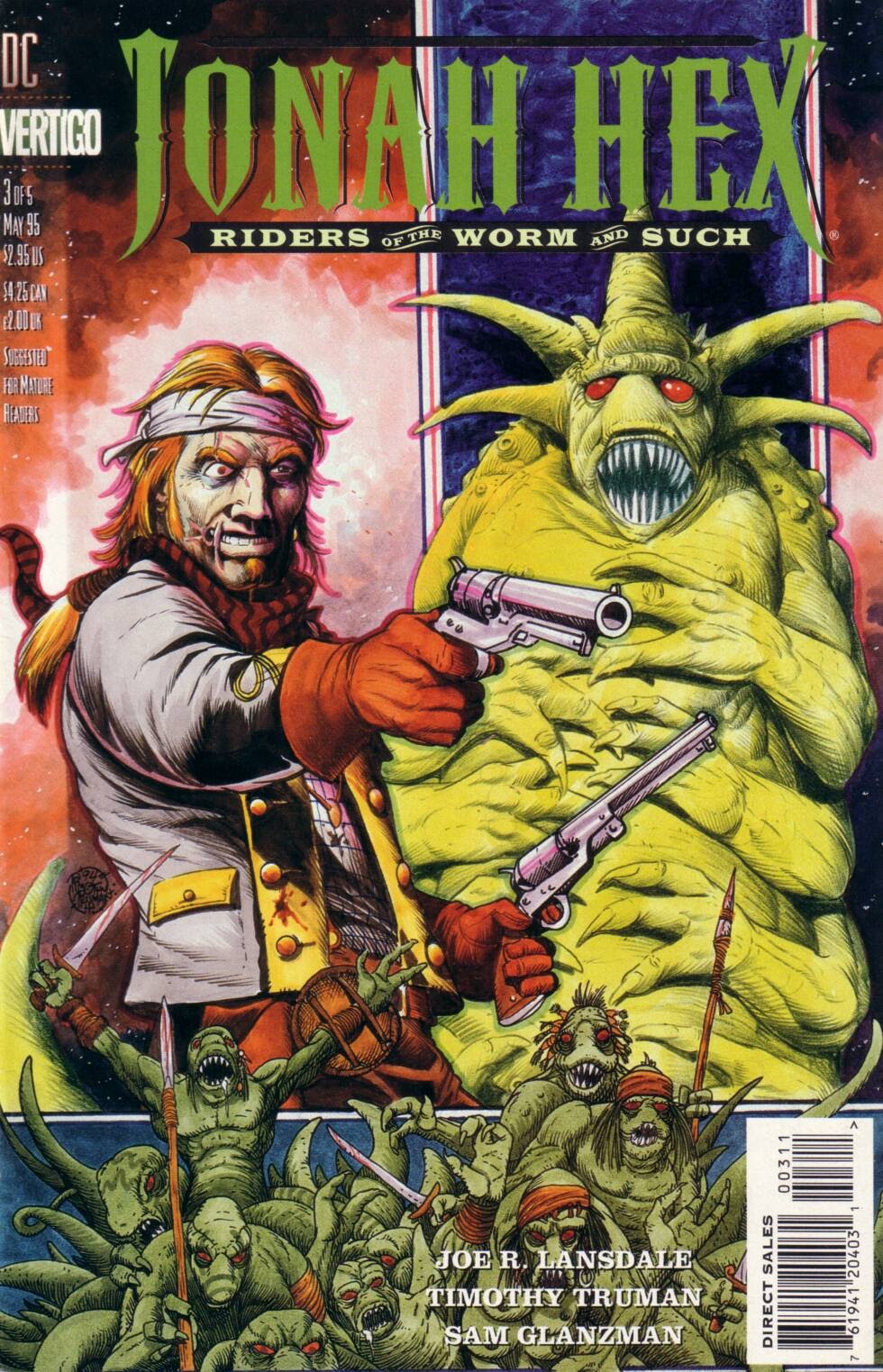

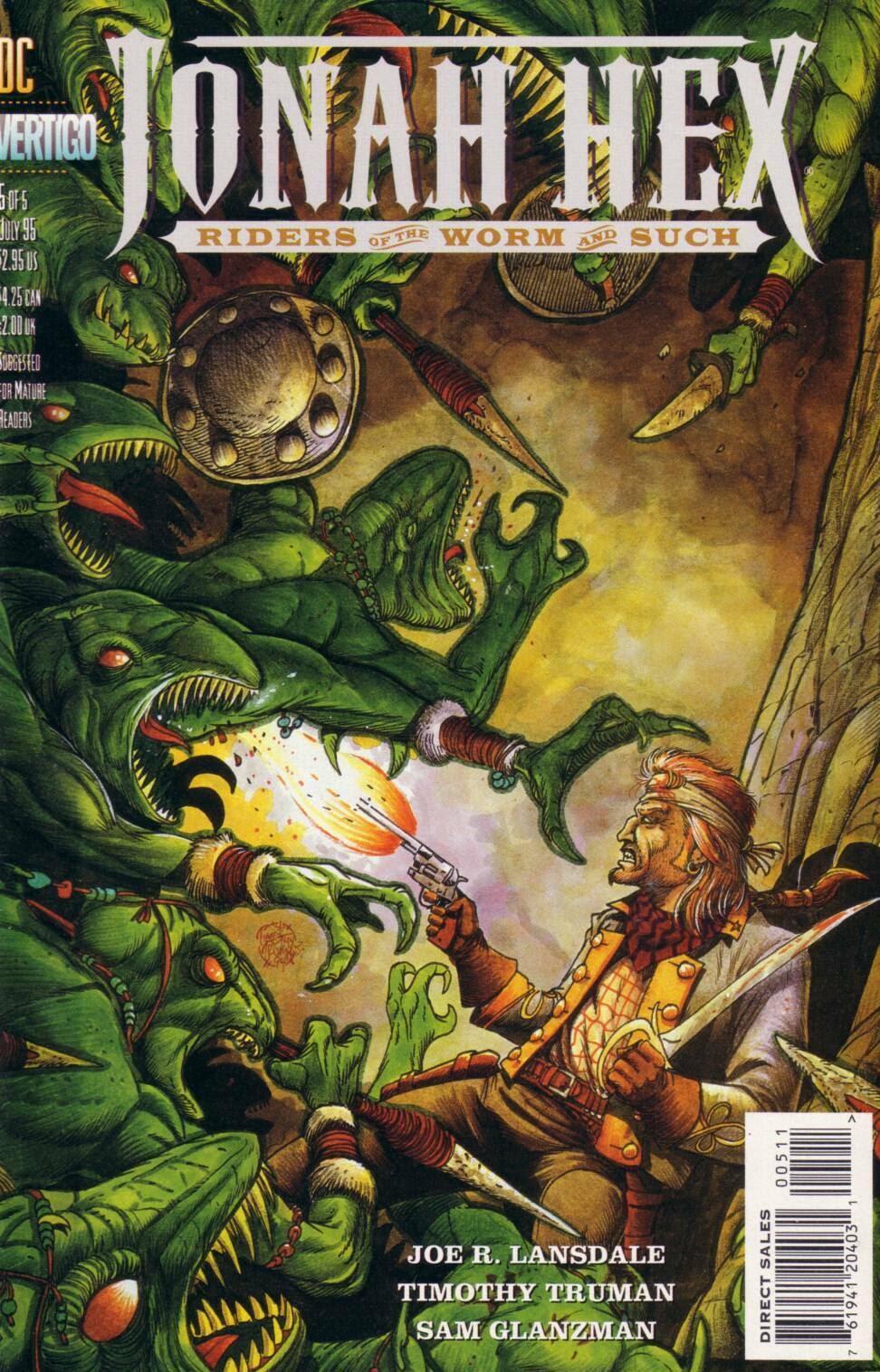

Gros volume de quatre cents pages, Jonah Hex: Shadows West rassemble les trois mini-séries que Joe Lansdale et Tim Truman ont réalisées. La seconde, Riders of the Worm and Such, sombre sans vergogne dans le fantastique à tendance parodique que le scénariste avait en tête dès le début de leur collaboration.

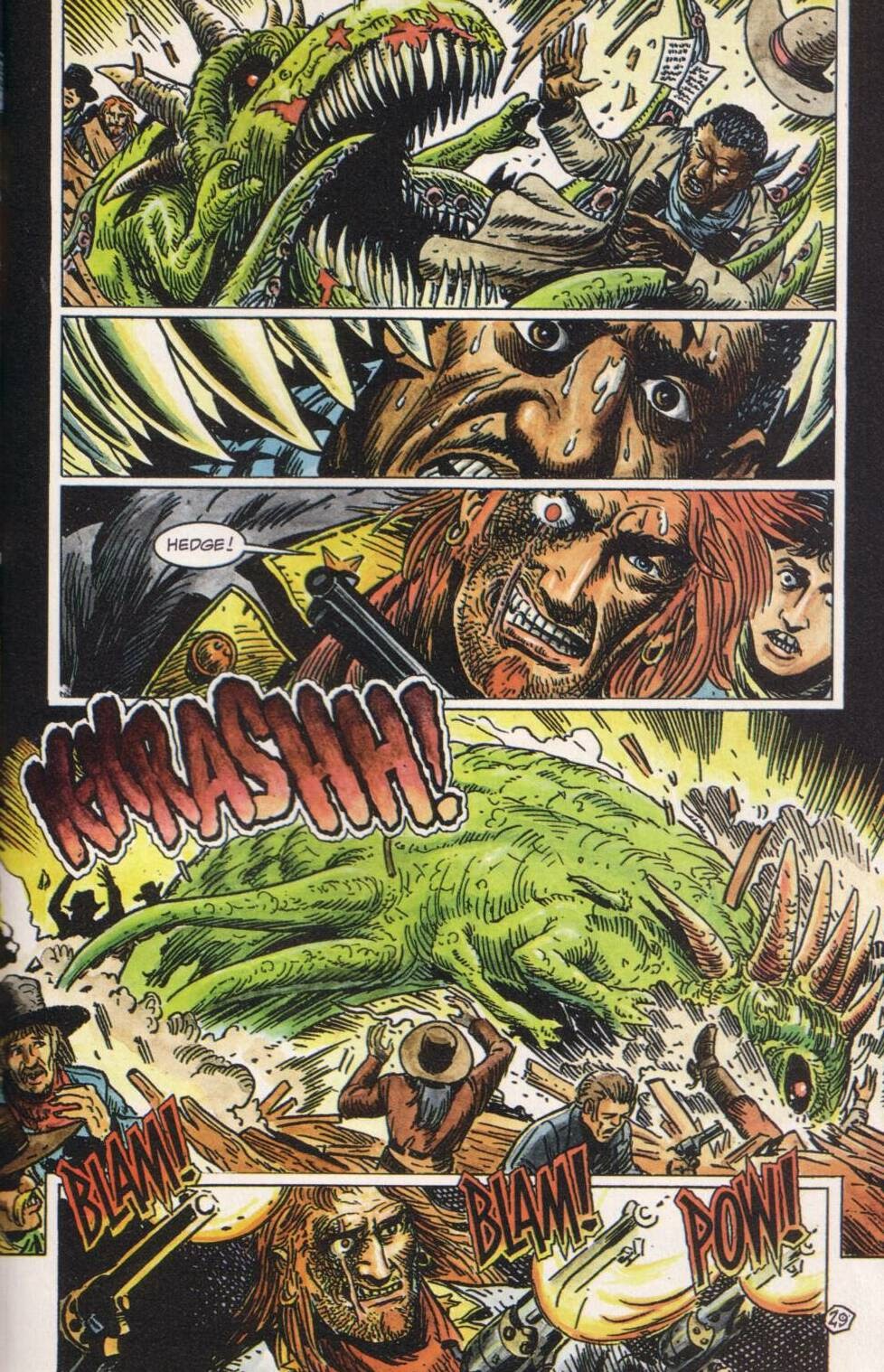

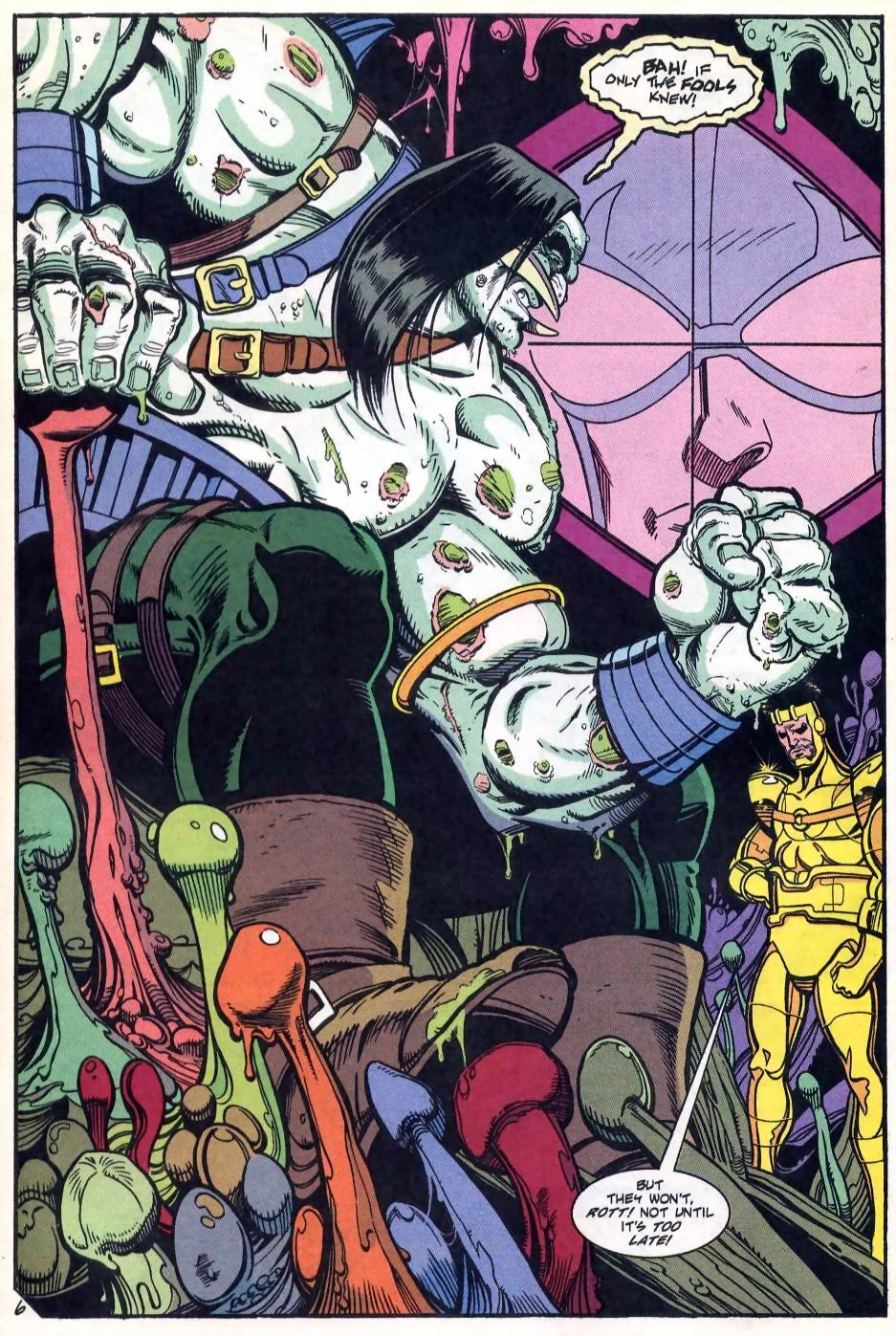

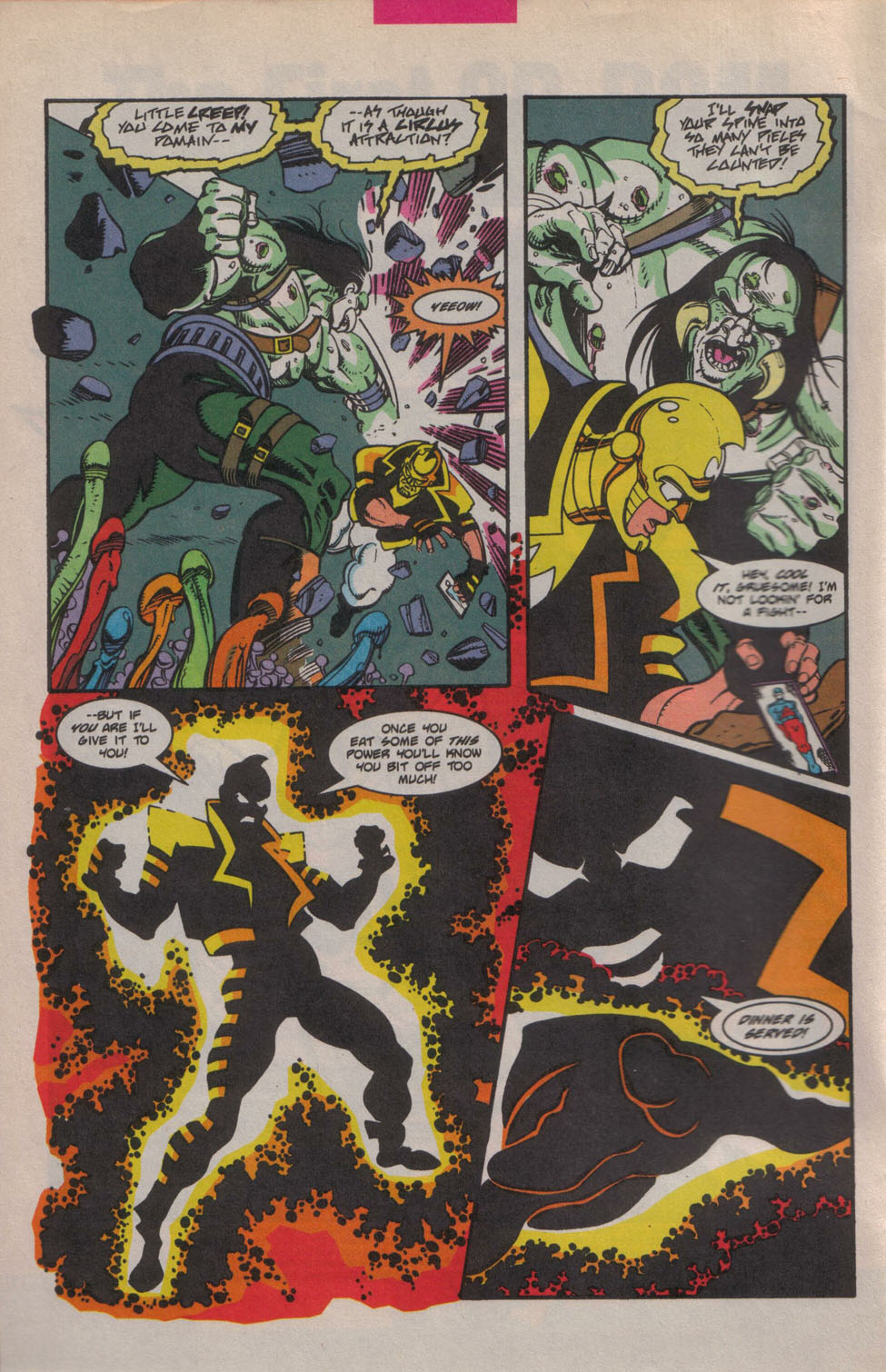

Toujours errant, Hex est une fois de plus aux prises avec des flingueurs locaux, notamment un gros homme revêtu d’une armure sommaire. S’il s’en sort (en trichant et en tirant dans le dos), Hex parvient à s’enfuir et, blesser, trouve refuge dans une cabane isolée où il est secouru par deux pistoleros. Les trois hommes pensent être en paix quand leurs montures sont attaquées par une créature tentaculaire, qui emporte le plus vieux des nouveaux alliés de Jonah.

Traversant la prairie à pied, les deux survivants rencontrent des vachers dont certaines des bêtes ont également été victimes du monstre. Arrivant au ranch du Wilde West, ils font la rencontre du maître des lieux, un admirateur d’Oscar Wilde qui récompense les poèmes des hommes à son service par un meilleur salaire. C’est dans ce havre de paix un peu saugrenu que Hex et son allié prennent un bain, font bombance, écoutent en souffrant des vers de mirliton, et sont à nouveau attaqués par un monstre à tentacules.

Alors qu’une partie du mystère est levé au fil des épisodes suivants, les héros doivent affronter à la fois les créatures souterraines et les hybrides que celles-ci ont conçus avec des humaines, et qui servent d’espions dégénérés à la race d’en-dessous. C’est très lovecraftien, tout cela, mais avec un mauvais esprit et un humour collant que n’auraient pas renié Garth Ennis voire le Jason Aaron de Goddamned.

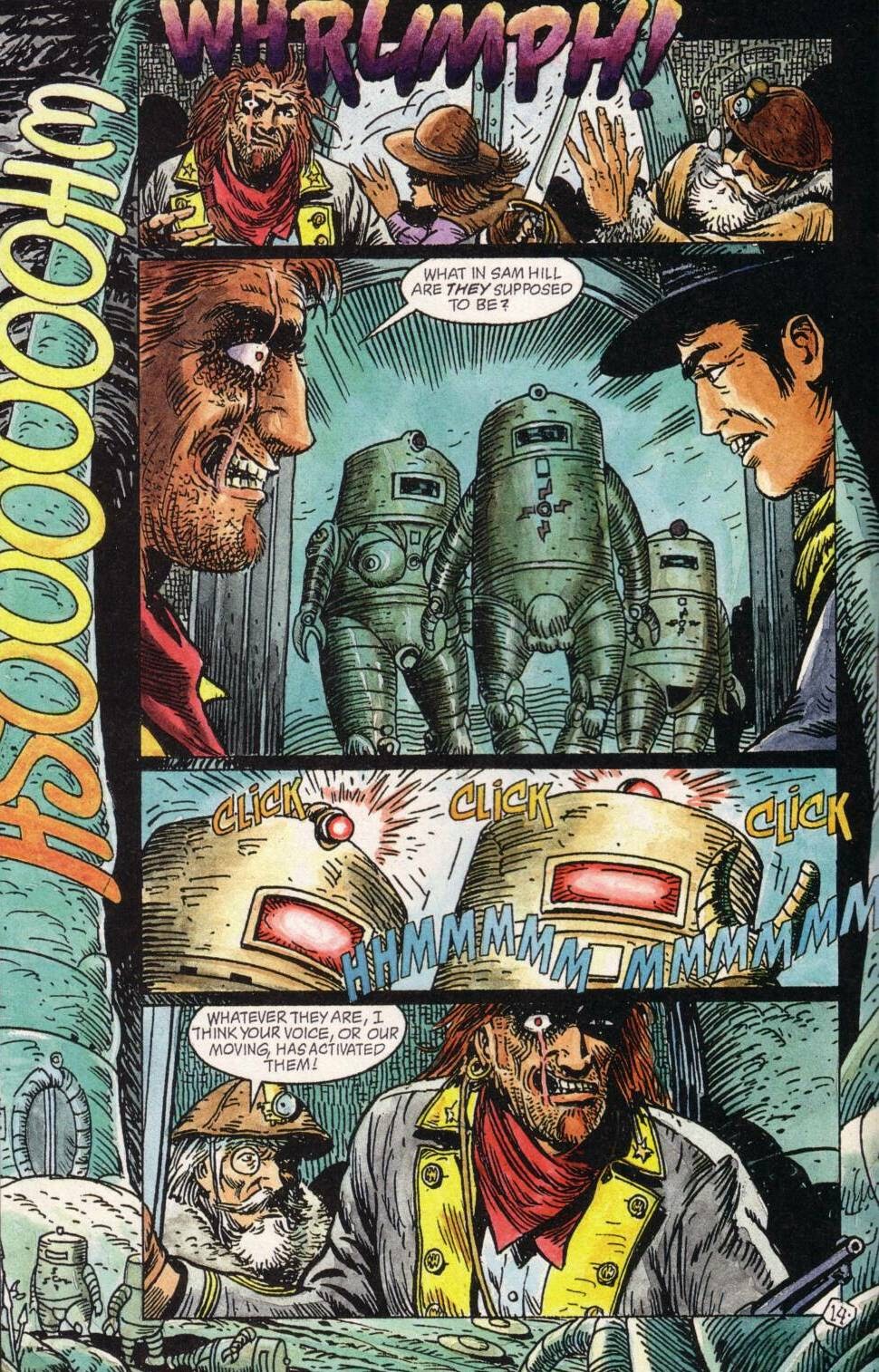

Le combat se déplace dans des cités souterraines qui lorgnent là aussi vers un imaginaire de pulps. Lansdale en profite pour faire quelques clins d’œil à la continuité DC, en glissant des appareils anachroniques et, plus rigolos, des graphittis visiblement signés Cave Carson et Rip Hunter.

L’ensemble est plutôt drôle, bien décalé, déroulant un humour crapoteux et un travail sur les accents et les tournures de phrase assez saisissant (et pas facile à lire du tout, mine de rien). Le glissement opéré vers l’horreur, le fantastique, le gore et le grand-guignol continuera dans la troisième mini-série, que j’ai évoquée un peu plus haut. Le tout constitue une pochade à la sauce très relevée, avec deux auteurs qui s’amusent comme des petits diables.

Jim

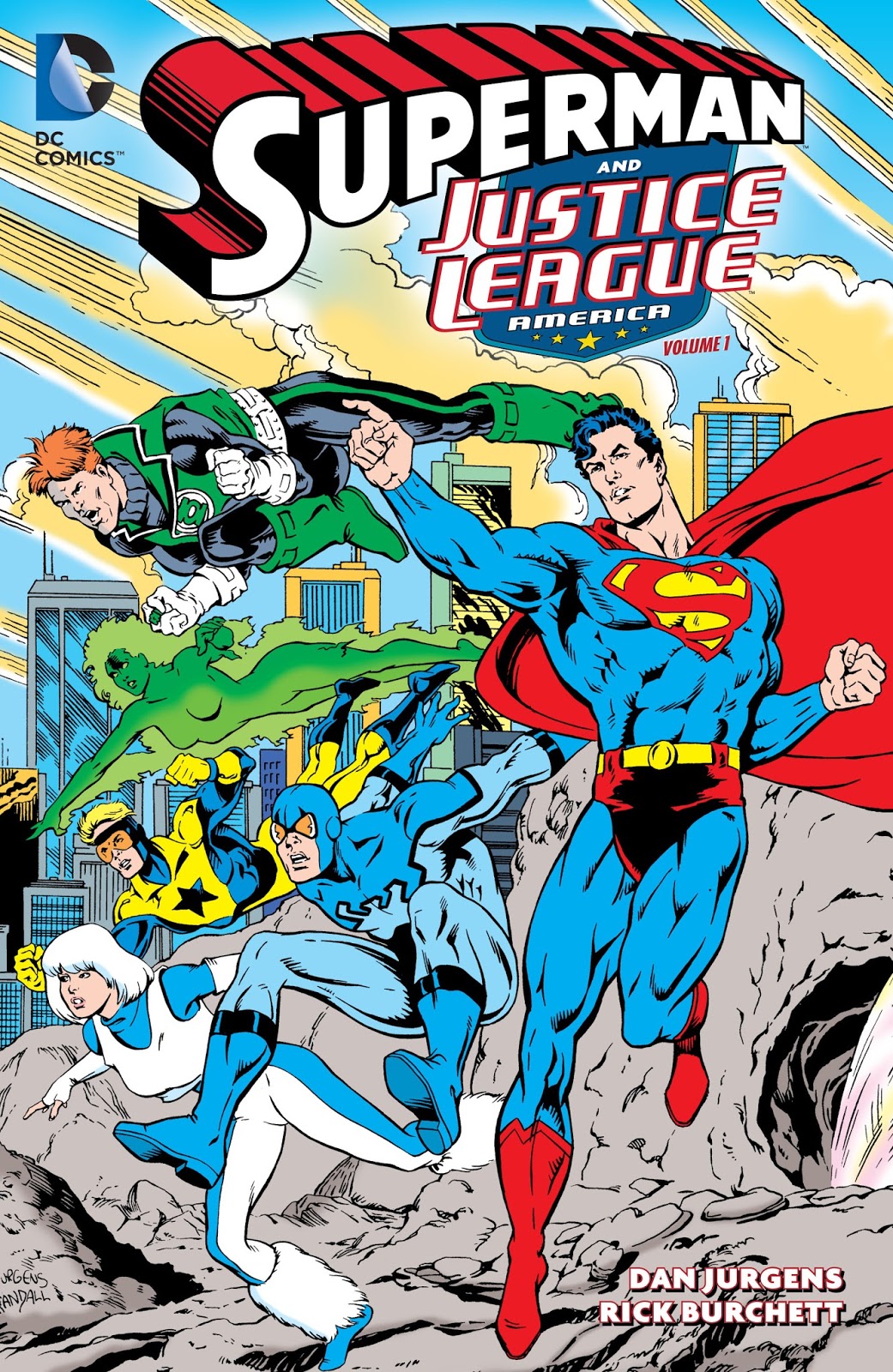

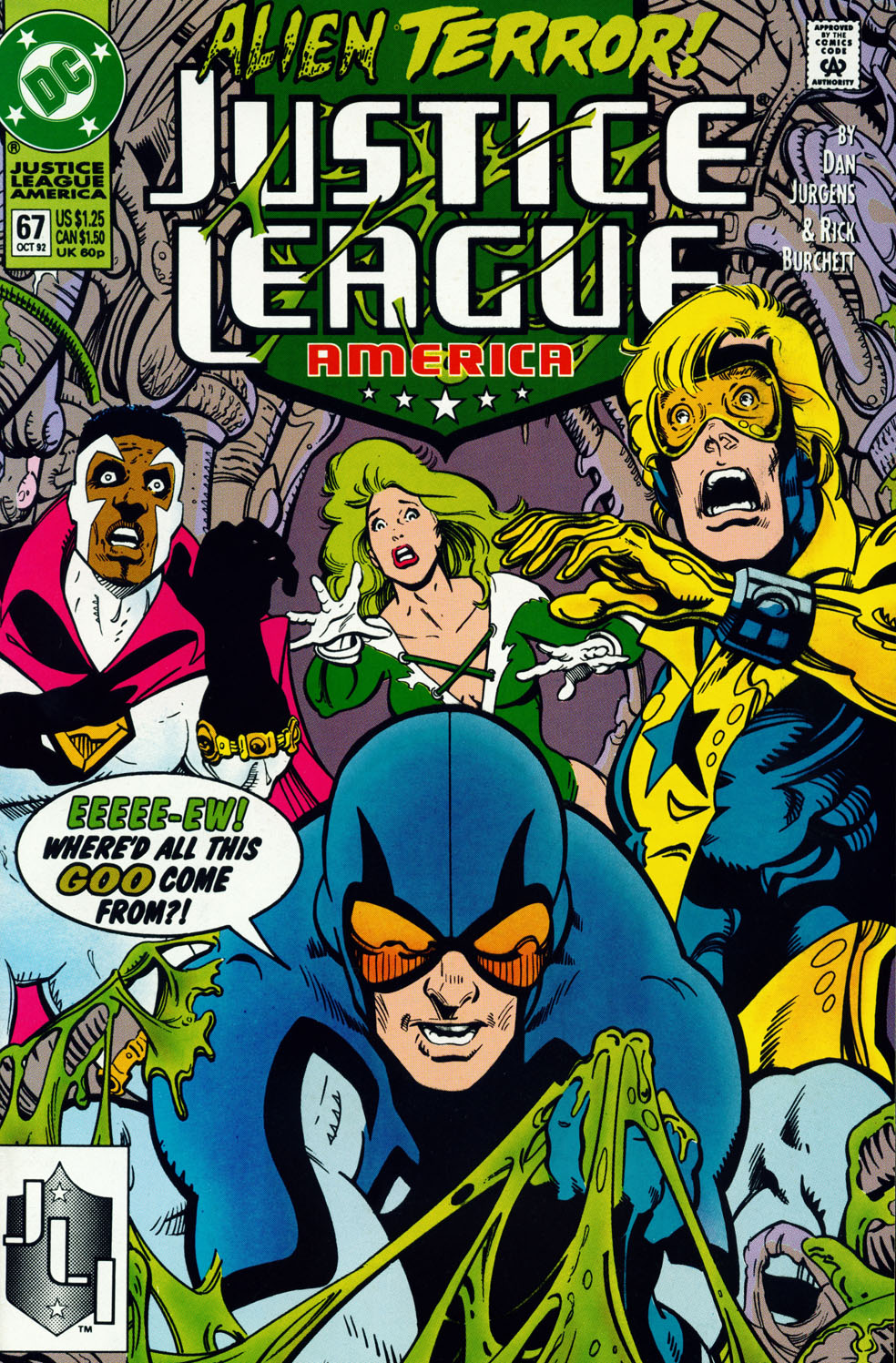

En 2016, DC entame la publication d’une série de quatre TPB (à ma connaissance) reprenant la série Justice League of America après le départ du légendaire tandem Giffen / DeMatteis.

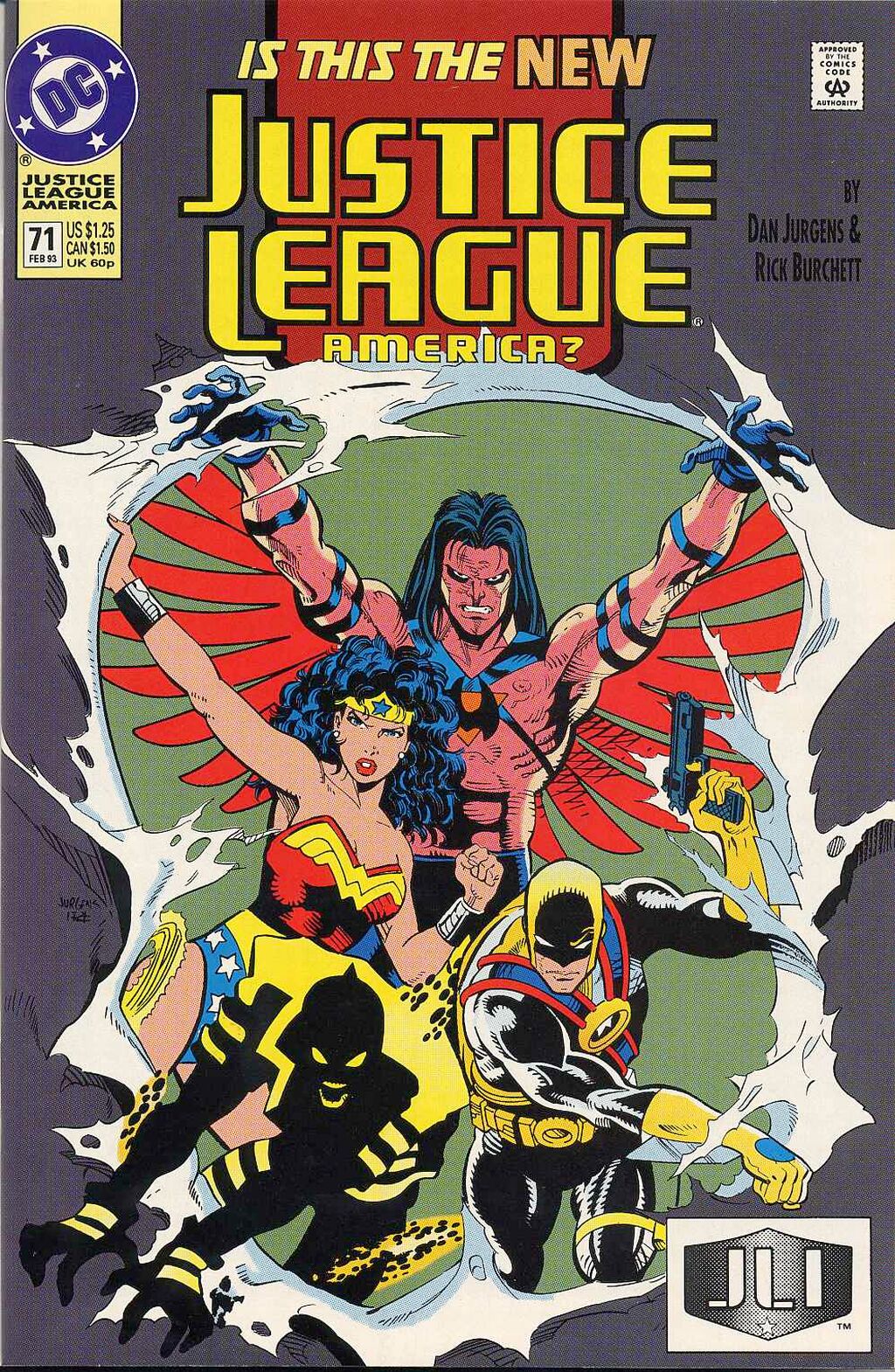

Les deux premiers tomes s’intitulent Superman and Justice League America, et les deux suivants Wonder Woman and Justice League America, indiquant les périodes en fonction des héros à la tête du groupe. On regrettera qu’il n’y ait pas de tomes portant le titre « Green Lantern and Justice League (International) », et qui pourrait compiler les numéros de la série Justice League International correspondant à la même période (et où Hal Jordan prend la tête de l’autre groupe). Mais n’allons pas trop vite.

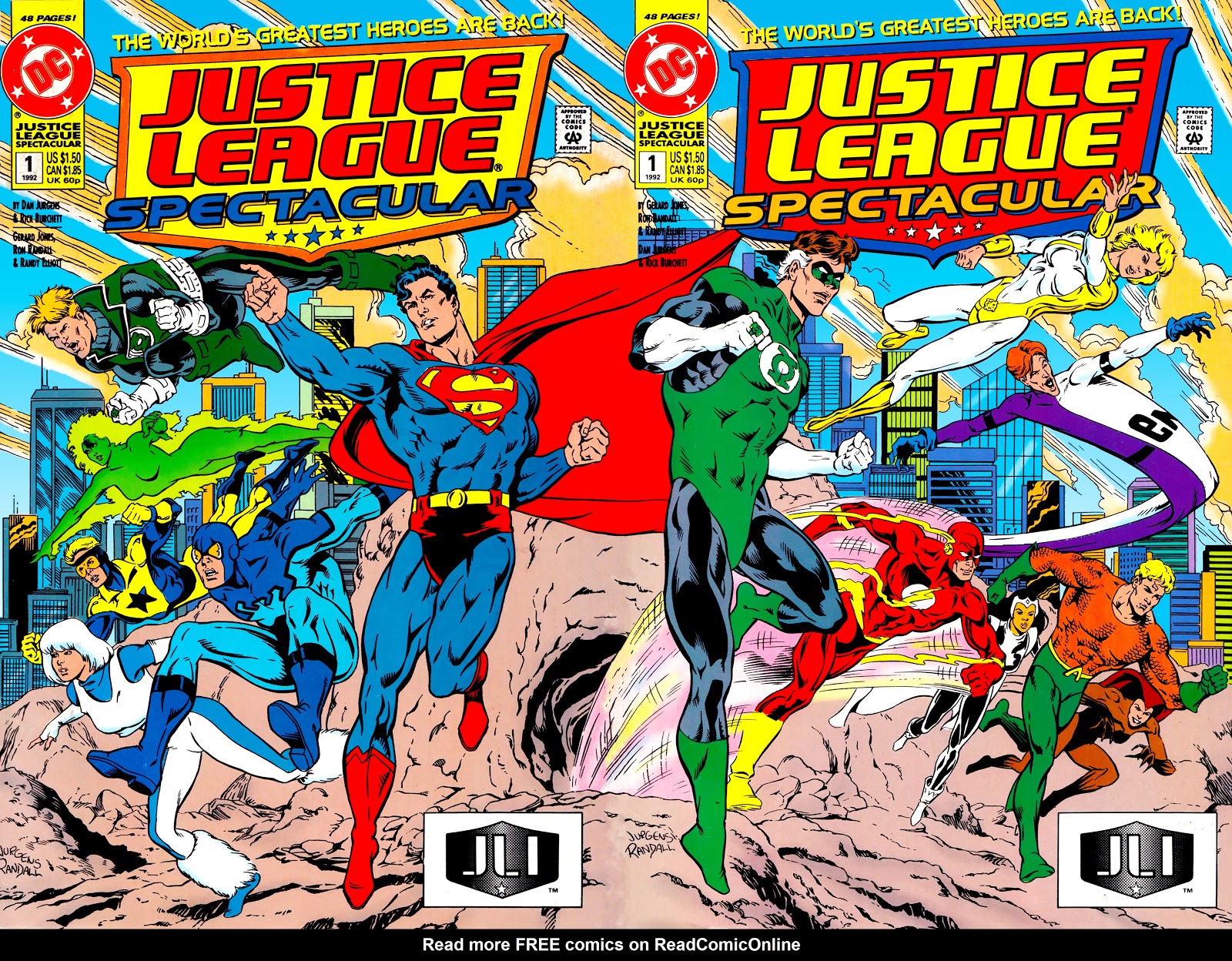

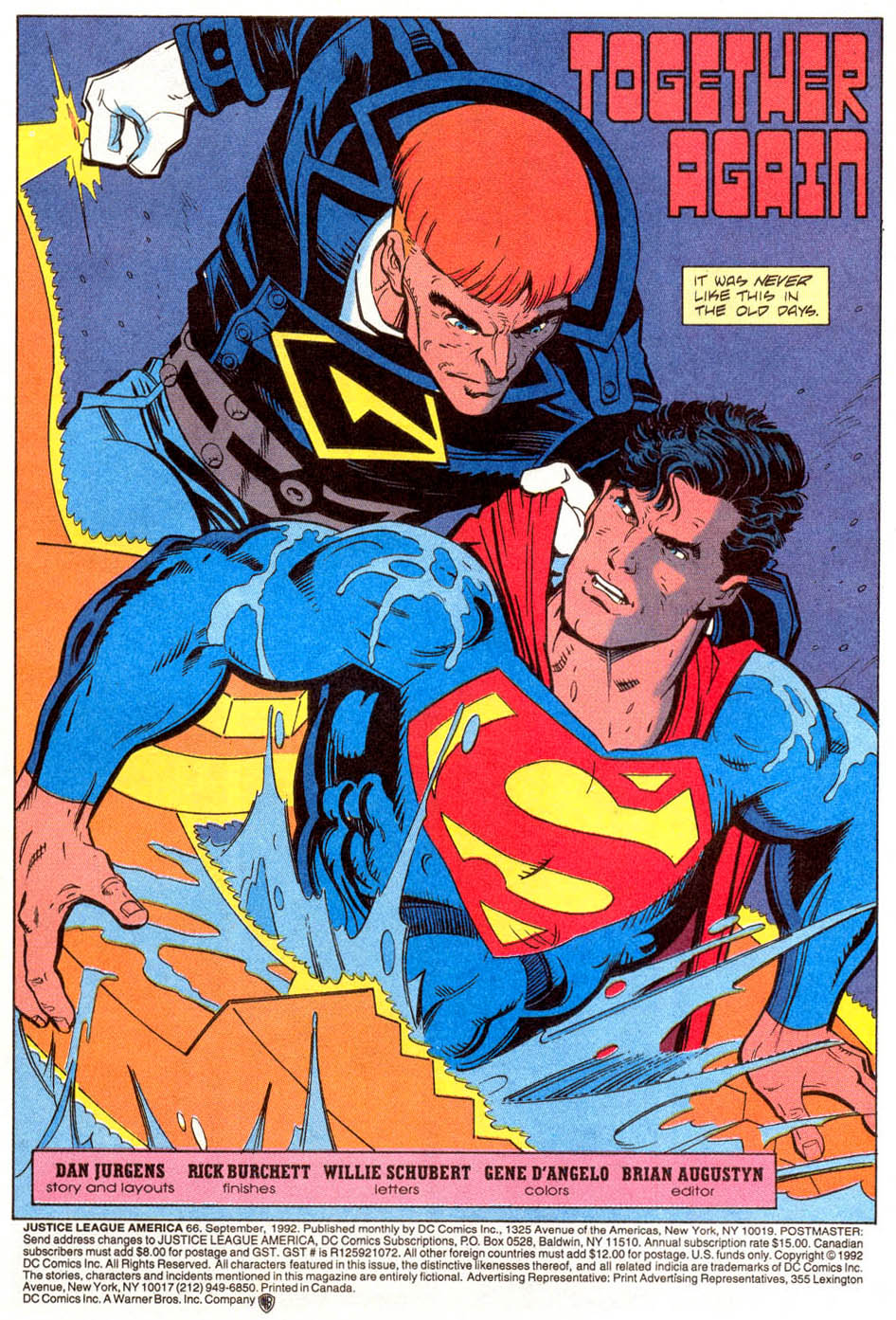

Donc, nous sommes en 1992. Depuis 1987, Keith Giffen et Jean-Marc DeMatteis écrivent les différentes incarnations de la Ligue, sur un ton de comédie qui semble ravir les fans, d’autant que les auteurs parviennent à des moments d’émotion très forts. Mais les deux auteurs concluent leur prestation sur la saga « Breakdowns » puis quittent les séries (donc, Justice League America et Justice League Europe, si vous m’avez bien suivi), qui sont dès lors réorientées vers une tonalité sinon plus sérieuse, du moins plus classique. Pour marquer le coup, l’équipe éditoriale dans laquelle on retrouve Kevin Dooley et Brian Augustyn (lui-même scénariste de Black Condor et superviseur de Waid sur Flash, pour situer) décident de publier un numéro spécial, Justice League Spectacular, disponible à l’époque sous deux couvertures formant une seule et même image.

L’histoire présente donc l’attaque du Royal Flush Gang sur un parc d’attraction où se trouve Elongated Man (lui-même tout frais sorti de sa propre mini-série, un excellent récit par Gerard Jones et le regretté Mike Parobeck). Le héros extensible bat le rappel des troupes et même si la Ligue est dissoute, ses collègues arrivent à la rescousse. Mais il y a beaucoup de héros, si bien qu’à la fin ces derniers décident de rester ensemble, de reprendre le flambeau et de pérenniser l’action du groupe. Rajoutons à cela la présence de Maxwell Lord, figure éminente de l’incarnation précédente de la série, qui tente de récupérer à son profit la nouvelle fondation de l’équipe.

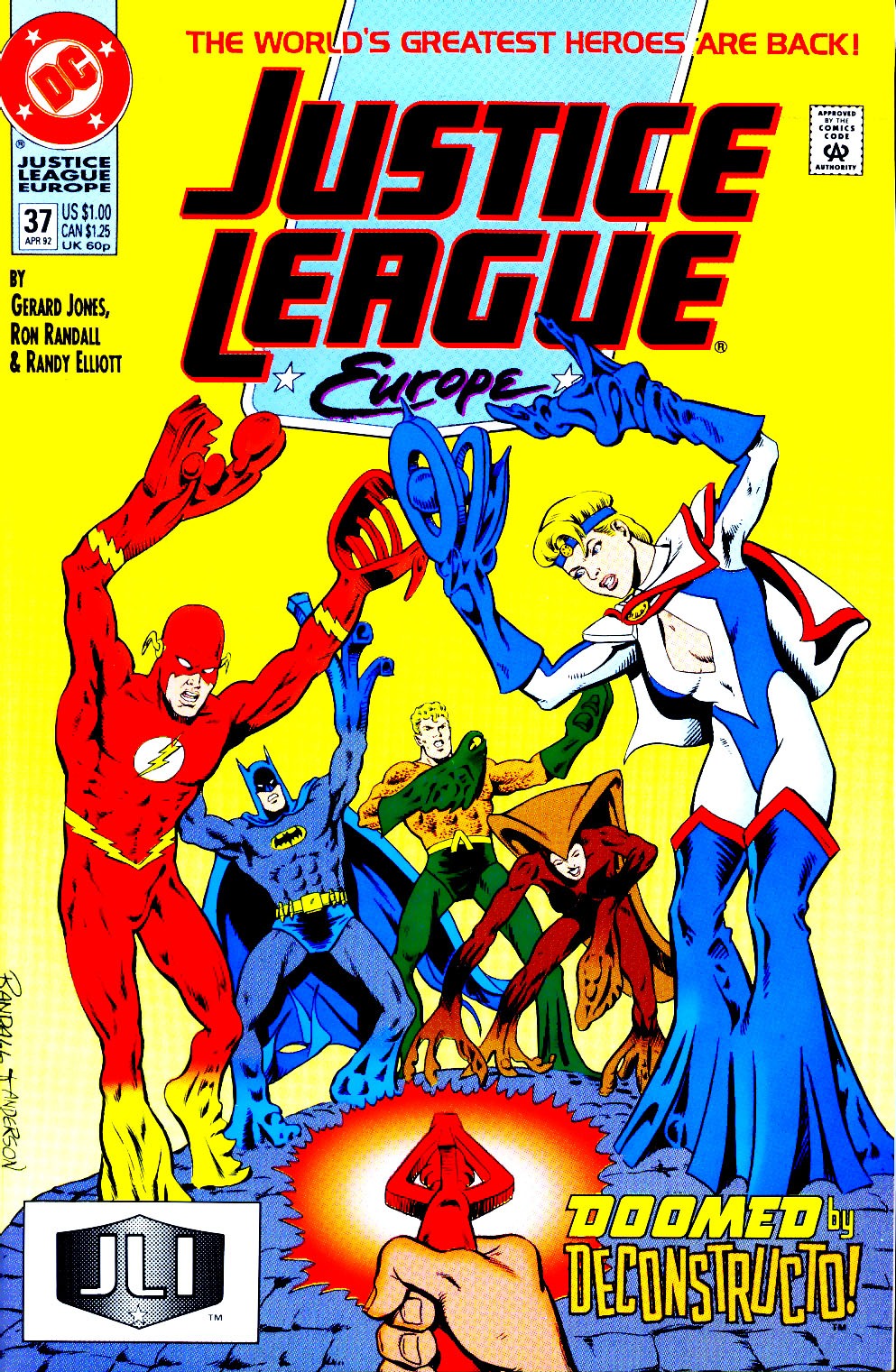

L’ensemble est réalisé par Dan Jurgens d’un côté et Gerard Jones et Ron Randall de l’autre, qui composeront les équipes créatrices de deux séries une fois relancées, le premier officiant sur America, les seconds sur Europe. Gerard Jones n’est pas étranger au groupe, puisqu’il a participé à l’écriture de certains chapitres de « Breakdowns ».

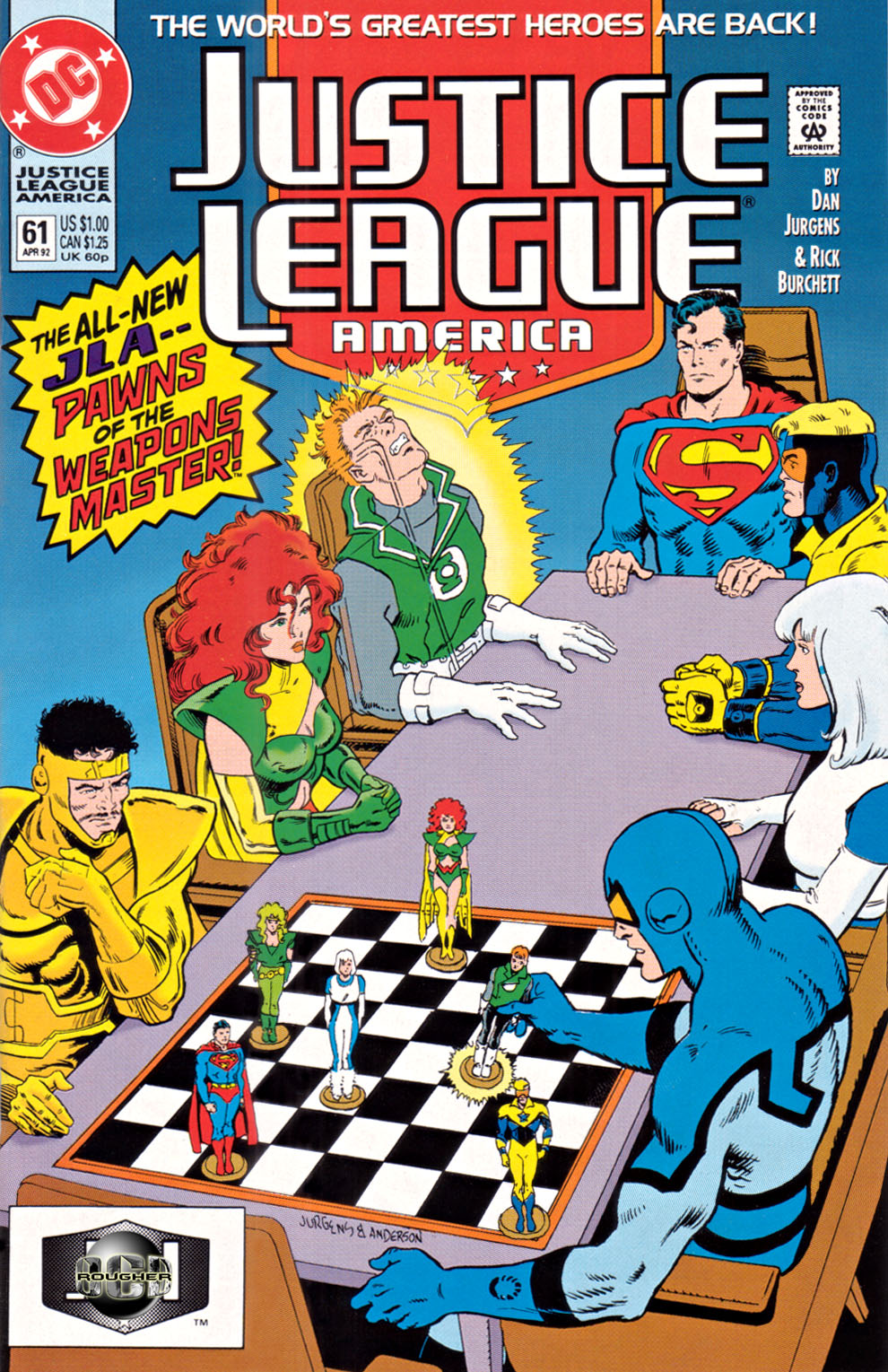

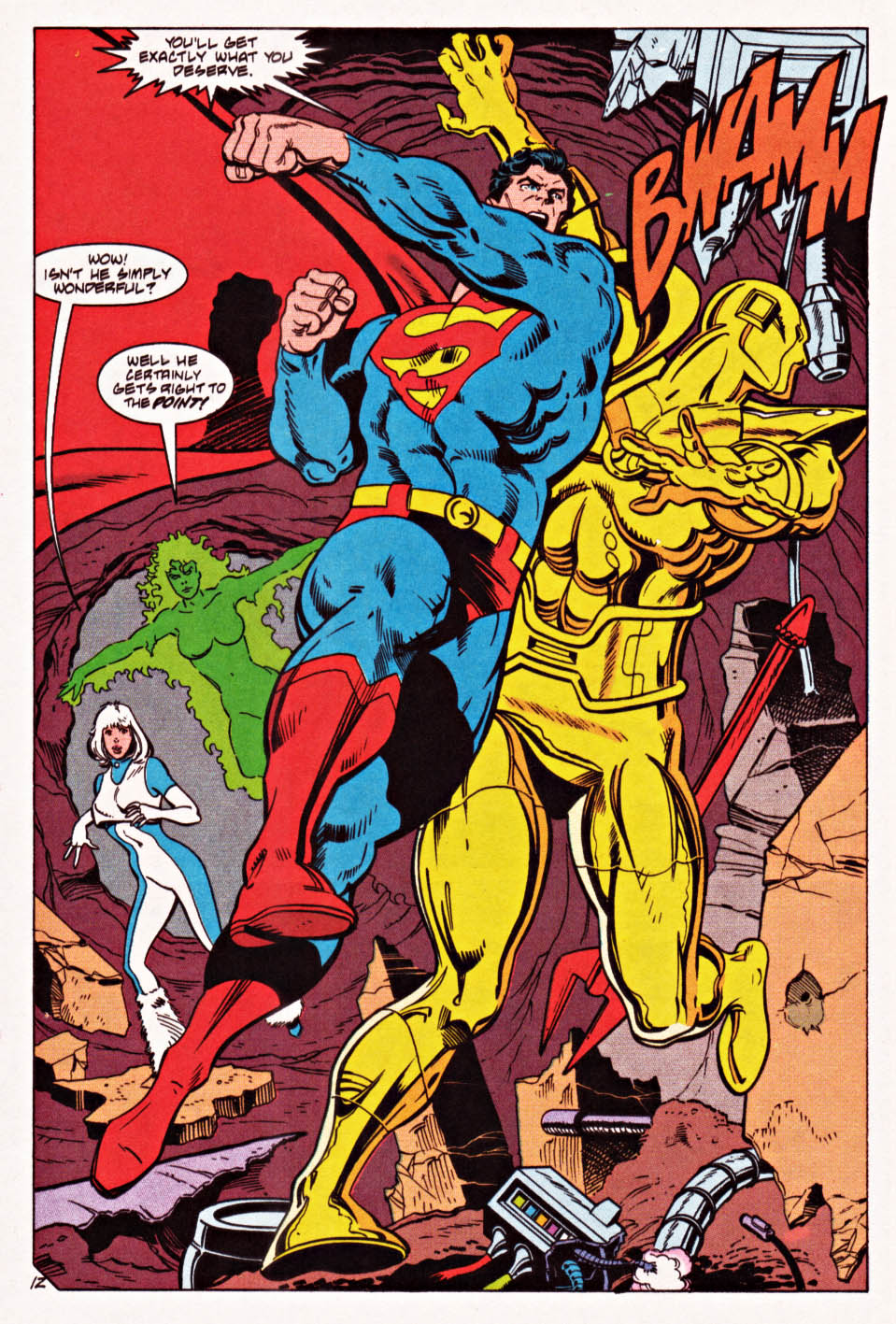

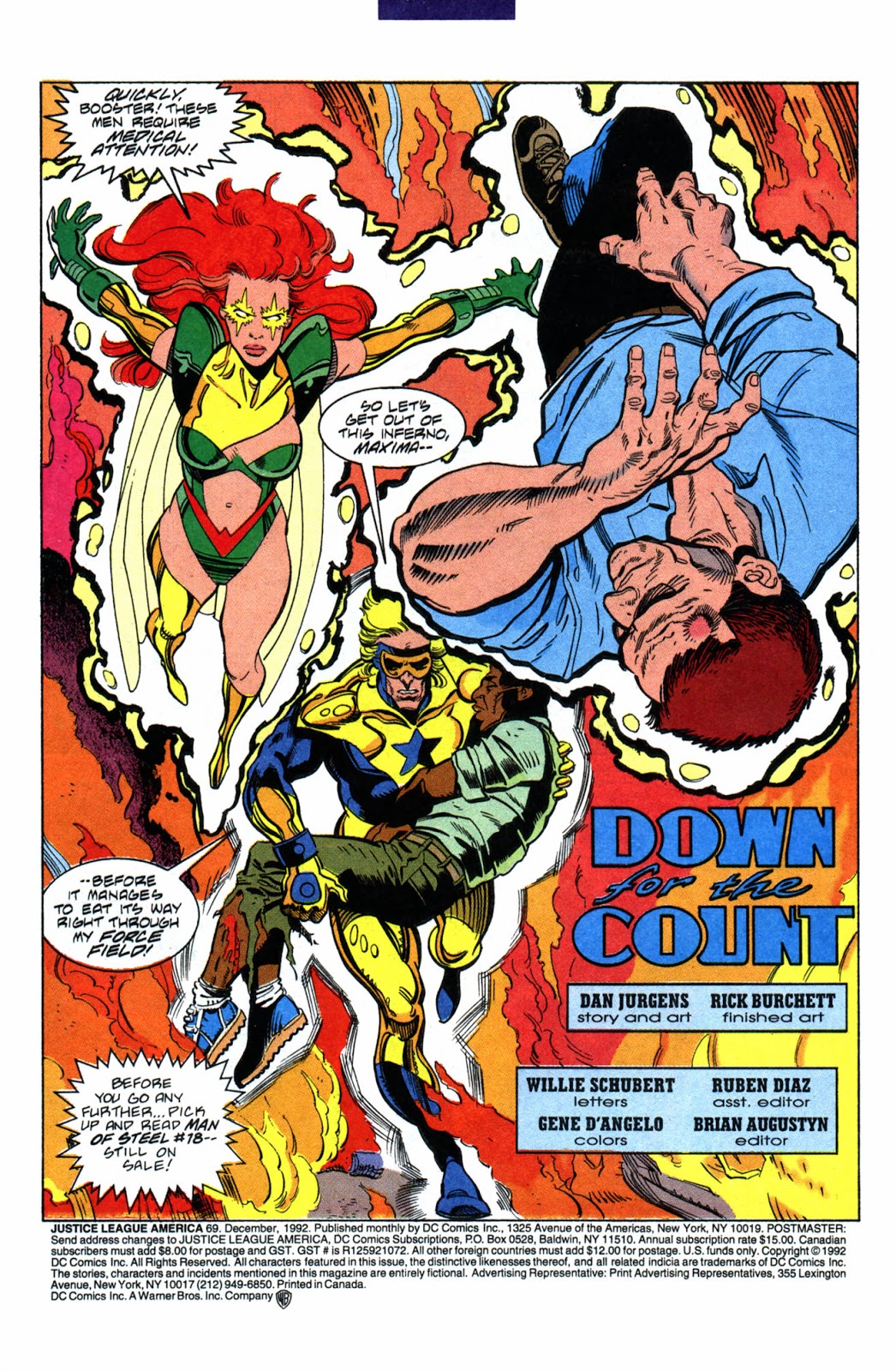

Pour sa première histoire en deux parties, Jurgens met en scène le Weapon Master, un ennemi de seconde zone du groupe, qui fait ici un retour en force, et qui s’avère l’éminence grise derrière l’attaque du Royal Flush Gang. Ces deux épisodes ont été traduits chez Urban dans une anthologie, et permettent de présenter un nouveau personnage, Bloodwynd, dont les pouvoirs d’origine magique tentent de faire oublier le mystère qui l’entoure.

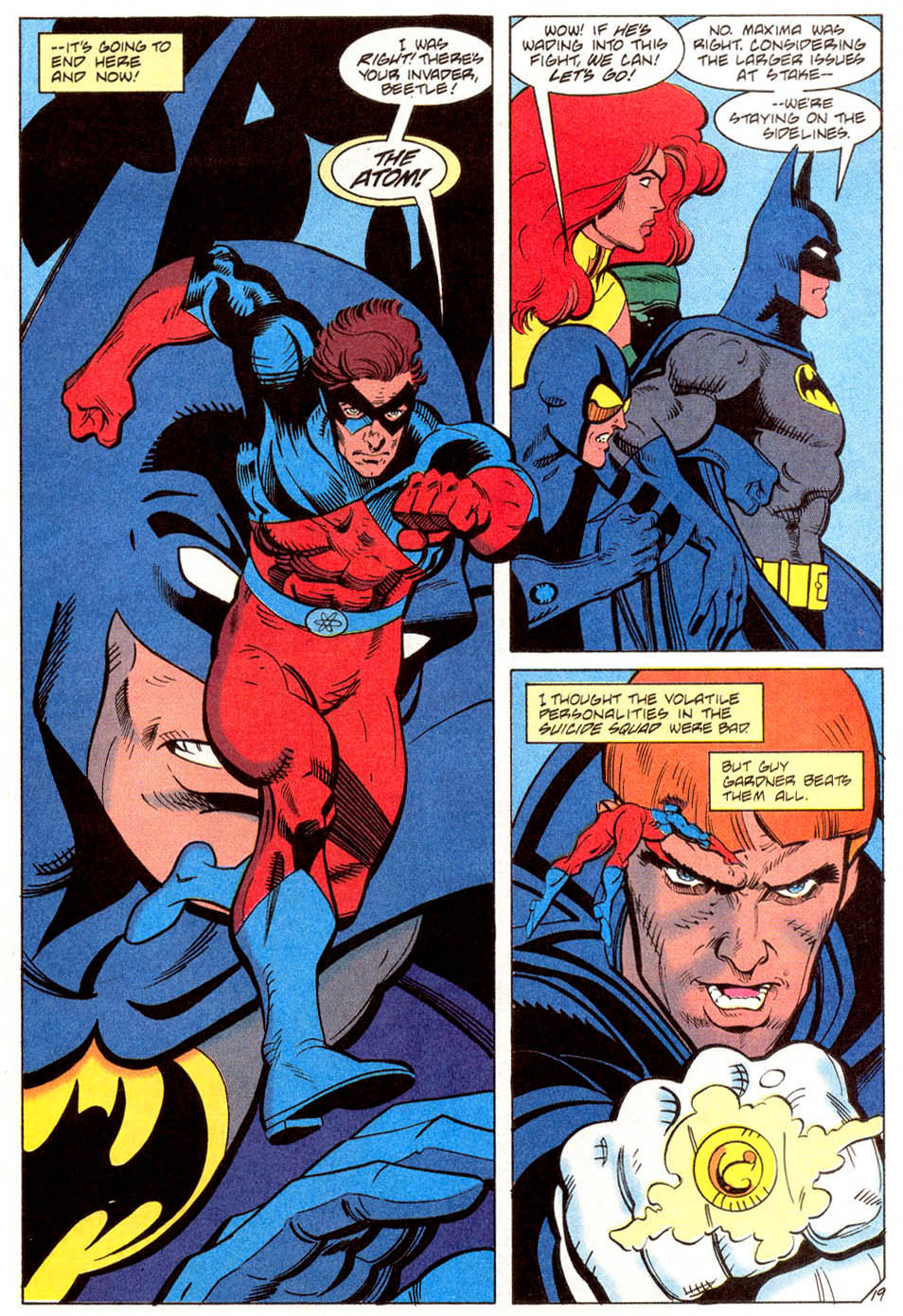

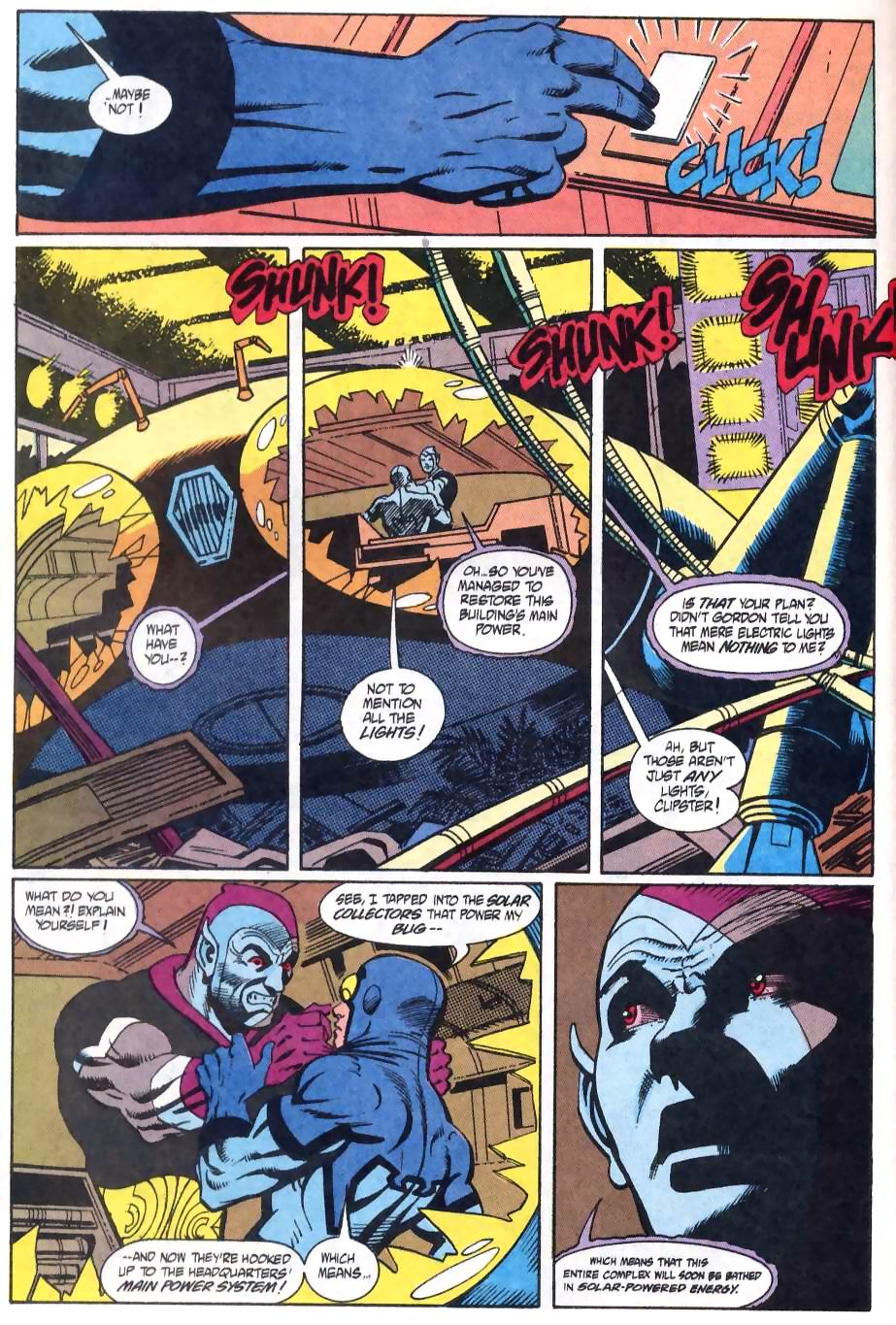

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela est très classique. C’est sans doute voulu de la part de l’éditorial, qui s’arrange pour que la couverture renvoie à un chapitre classique de la série (même chose, au demeurant, pour Europe, dont le numéro 37 arbore aussi un clin d’œil en guise de couverture). Jurgens fait de nombreux efforts pour caractériser ses personnages en tentant de ne pas réduire à néant les efforts de ses prédécesseurs. Il y parvient grâce notamment aux altercations entre Booster Gold et Fire, aux chicaneries qui opposent Guy Gardner à Ice, aux manipulations maladroites de Max Gold. Il place ainsi la série dans la lignée de ce qui a été fait, en atténuant le côté humoristique, mais cela ne fait que renforcer le côté classique de ses récits. Le seul personnage qu’il traite de manière un peu différente est Blue Beetle, pour lequel il remet en avant l’aspect inventeur, montrant davantage l’intelligence que les bouffonneries. Ce qui, en soit, n’est pas une mauvaise idée, puisque cela permet de voir que Jurgens n’oublie pas le matériel de base, ainsi que de renforcer les relations entre l’équipe classique et certains autre personnages.

Outre Bloodwynd, qui s’avère un ajout de taille pour le groupe, Jurgens met également en avant Maxima, une ancienne ennemie de Superman, monarque de la planète Almerac, qui vient de faire les frais d’une attaque de Brainiac dans le cross-over « Panic in the Sky ». Réfugiée sur Terre, elle se mêle à l’action, et devient à son tour moteur du récit. En effet, elle apprend que sa planète, déjà affaiblie, a fait l’objet d’une nouvelle attaque de la part d’un conquérant non identifié. Elle se rend là-bas, trouvant forte partie, et bientôt suivie par l’ensemble de l’équipe venue la secourir.

Il s’avère que le méchant en question, qui a jeté son dévolu sur la planète martyrisée, est Starbreaker, un autre ennemi secondaire du groupe. Secondaire mais puissant, puisqu’il met rapidement la pâtée aux héros. Là encore, les pouvoirs de Bloodwynd seront déterminant dans la victoire. Le récit, qui ne manque pas de souffle (mais Jurgens y consacre trois chapitres, ce qui permet de donner de l’ampleur à l’intrigue), est plutôt agréable à lire. Il permet d’avoir une caractérisation plus poussée des personnages, et de mettre en valeur les tensions qui règnent au sein du groupe, et qui conduisent notamment Guy Gardner à quitter l’équipe.

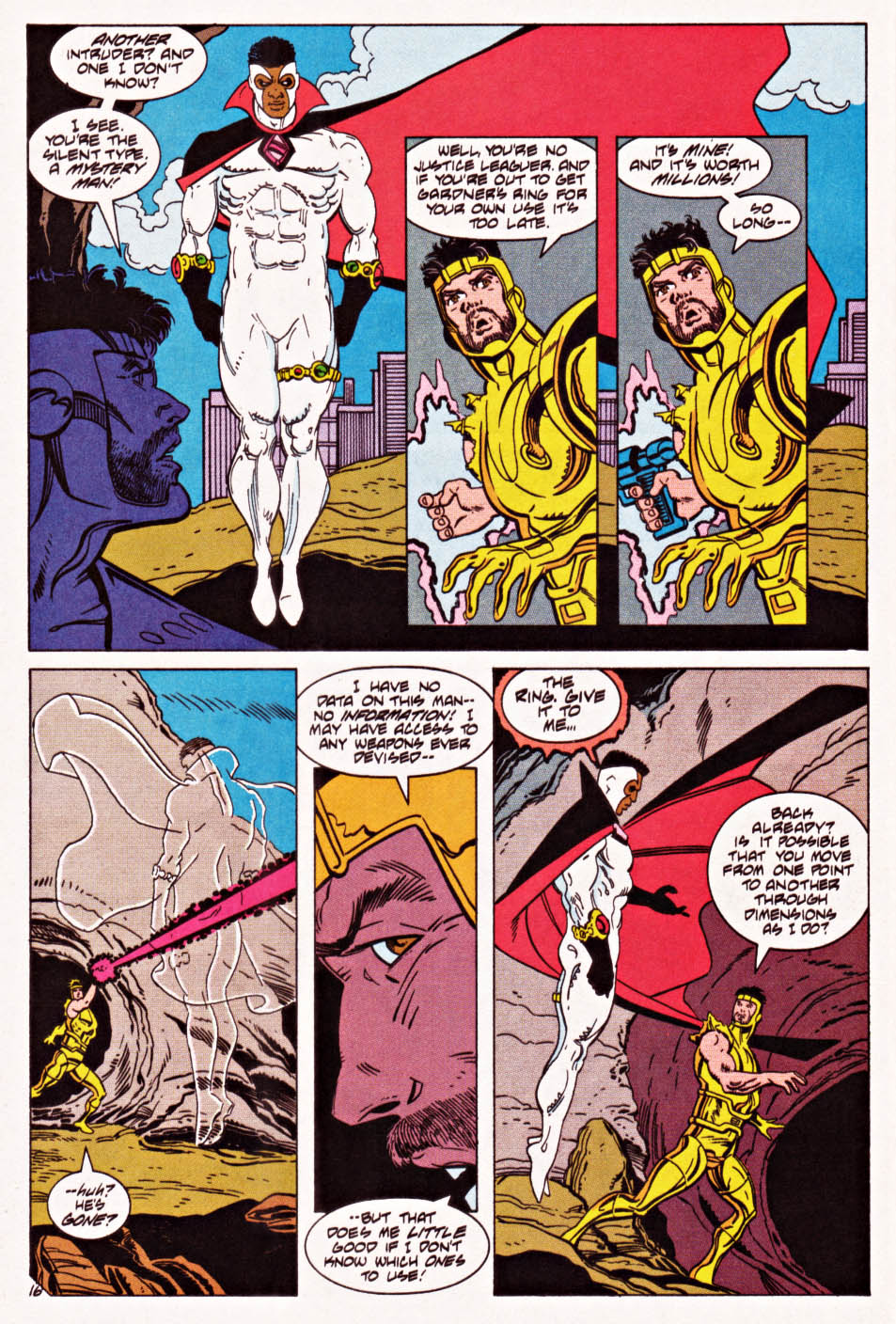

C’est Gardner justement qui occupe la place essentiel dans l’épisode 66. Il ne porte plus l’uniforme des Green Lantern (il a été viré dans Green Lantern #25, une série dont la période Gerard Jones mériterait une belle réédition), mais un blouson frappé d’un grand « G », et dispose d’un anneau jaune. Son mauvais caractère s’étale, mais Superman décide de le garder dans le groupe, justement afin de canaliser son énergie.

Parallèlement, un intrus s’est glissé dans le récent quartier général du groupe, dont l’identité est bientôt révélée : il s’agit de Ray Palmer, personnage alors en quête d’une place dans l’univers DC, et qui observe cette équipe qui ne ressemble plus du tout à ce dont il se souvient concernant la Ligue. L’épisode sert de mise au point sur l’état du groupe. Le recueil se conclut sur un dernier diptyque dans lequel un extraterrestre ayant acheté le système solaire des millions d’années plus tôt vient prendre possession de son bien. Comme le remarque Superman, la Ligue a déjà triomphé en utilisant la force ou l’intelligence, mais c’est la première fois qu’elle gagne en recourant à l’escroquerie.

L’ensemble est très agréable à lire, mais ne propose guère d’aspérité ni de surprise. C’est assez convenu, bien troussé, très professionnel, les personnages sont sympathiques, la dynamique de groupe tourne bien, les mystères et les inimitiés fonctionnent, mais il manque assurément un souffle épique aux récits qui, s’ils sont tournés vers l’espace, manquent un peu de grandeur.

Jim

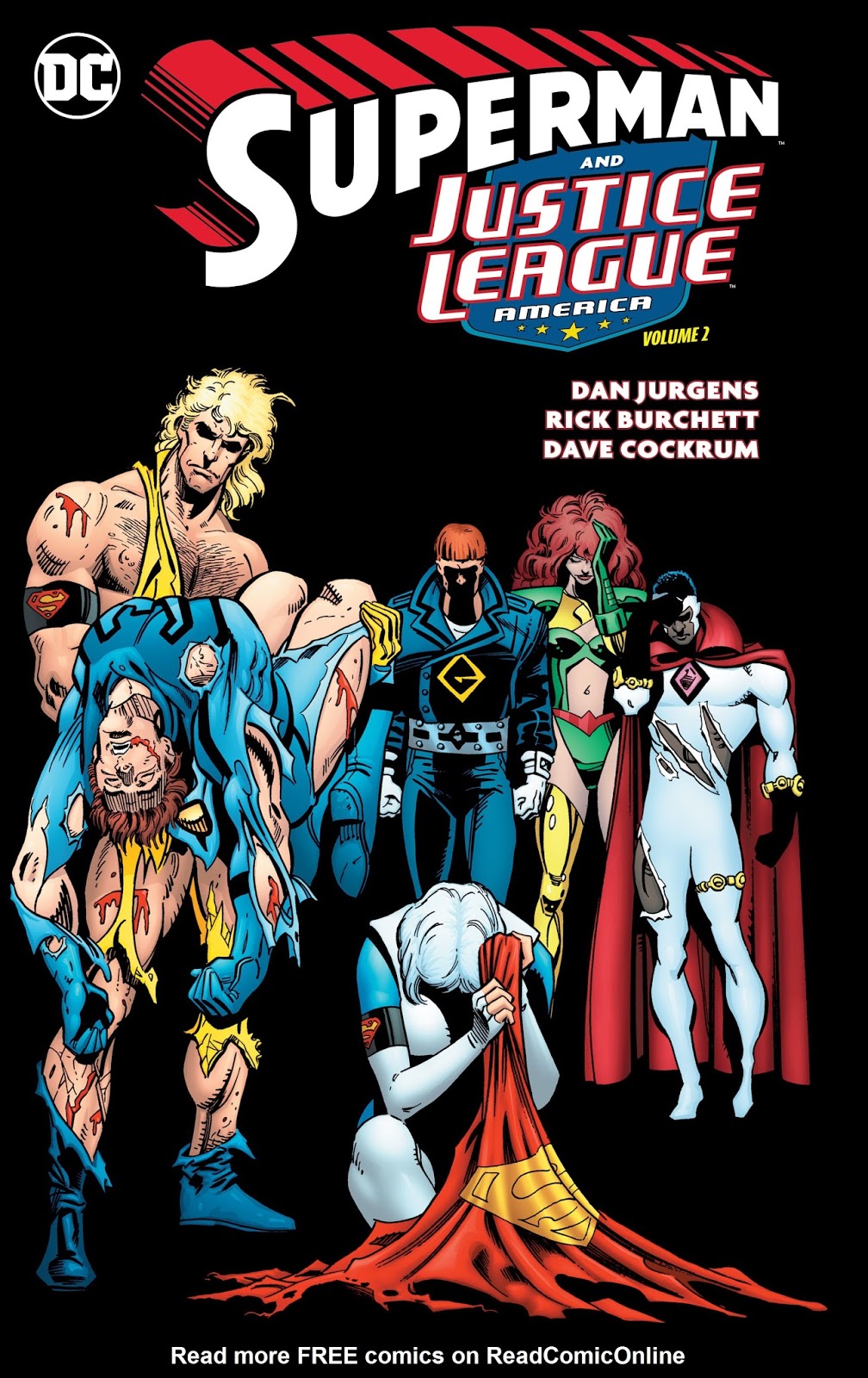

Le second TPB de la collection Superman and Justice League America compile les derniers épisodes écrits (et majoritairement illustrés) par Dan Jurgens.

Le sommaire débute avec un Annual inscrit dans la vaste saga « Eclipso the Darkness Within », qui marque le retour en fanfare du personnage corrupteur. L’histoire met en valeur Blue Beetle, mais bien entendu s’inscrit dans une intrigue plus vaste (et d’ailleurs, je ne serais pas contre un TPB regroupant cette saga…).

Le récit est dialogué par Dan Mishkin, partie prenante de la saga, et dessiné par Dave Cockrum, fort bien encré par José Marzan Jr. Cockrum, c’est tout de même un peu un mystère. Ce type se fait remarquer sur la Legion, livre des épisodes épatants d’Avengers, mais ne parvient à s’imposer sur une série régulière qu’à l’occasion de la relance de X-Men, et après deux passages remarqués sur le titre ne parviendra jamais à transformer l’essai. À part la création des Futurians, il ne restera dans les mémoires pour aucune série particulière, aucune saga forte, aucun événement éditorial. Malgré un titre de gloire dont tout le monde rêve sur un CV et un dessin classique mais solide (trop dépendant de l’encrage, hélas) et une narration de premier ordre.

Après cet interlude, le sommaire continue avec deux épisodes liés à « The Death of Superman » (que les lecteurs français connaissent), à la suite de quoi l’équipe se retrouve bien mal en point : Superman est mort, Fire a perdu ses pouvoirs, Booster Gold est privé d’armure et Blue Beetle est dans le coma. Les auteurs décident donc de recruter de nouveaux héros. C’est ainsi que Black Condor (héros d’une série alors animée par Brian Augustyn, editor de la série de la Ligue, et Rags Morales), The Ray (dont la nouvelle version a été mise en avant par Jack C. Harris et Joe Quesada) et Agent Liberty font leurs débuts dans l’équipe, à l’occasion d’un épisode très agréablement dessiné par Sal Velluto.

C’est aussi l’époque où Wonder Woman est appelée à la rescousse par Maxwell Lord afin de prendre les commandes du groupe. Si elle trouve une certaine oreille auprès des jeunes recrues, elle fait face aux réticences de Guy Gardner. La présence de la Princesse Diana dément un peu le titre du TPB, mais l’absence de Superman se fait un peu sentir sur l’ensemble des épisodes.

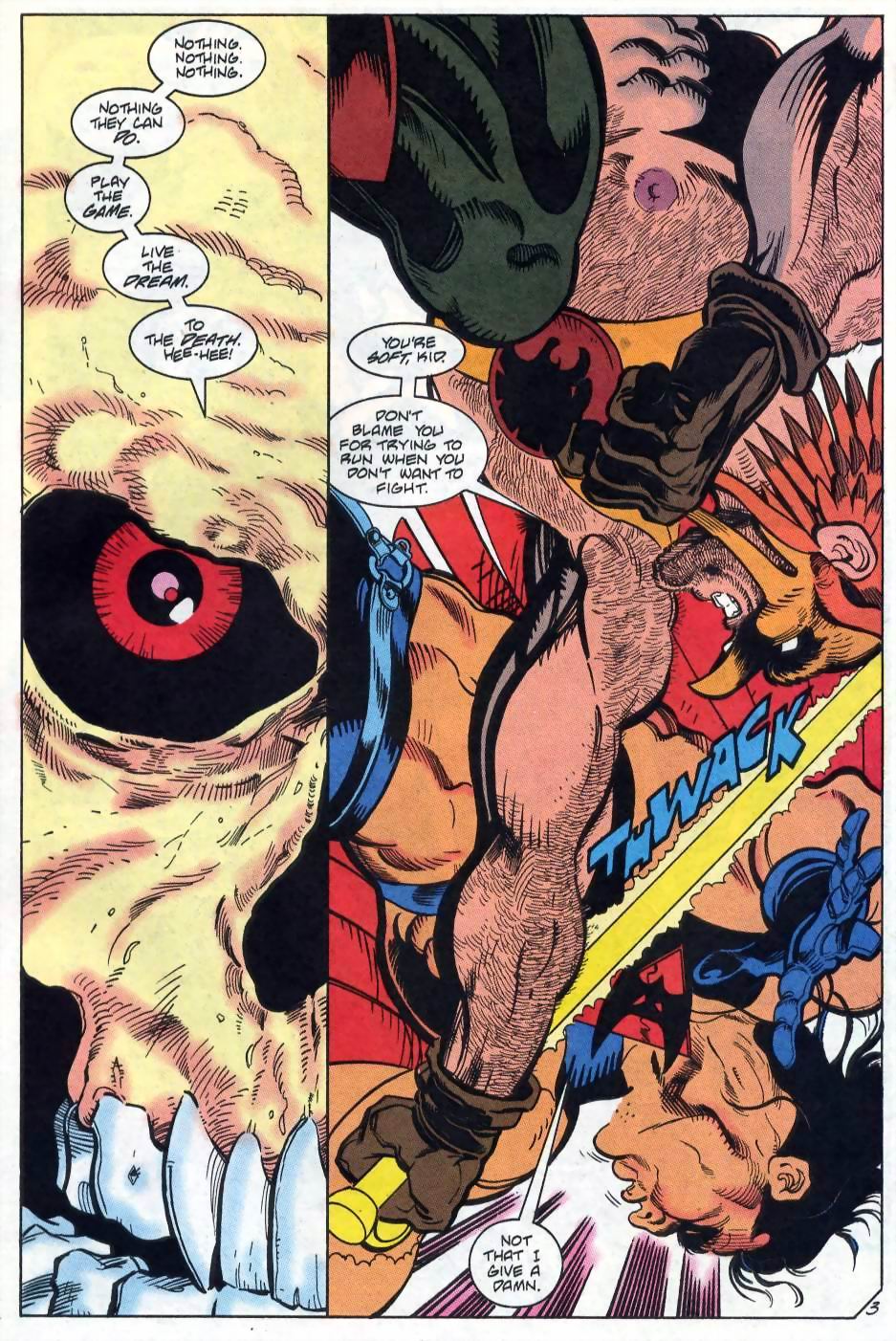

Dans la foulée, Jurgens lance une intrigue sur quatre épisodes, dont le premier chapitre nous brosse le portrait d’une Ligue de Justice devenue fasciste après avoir pris les commandes de la sécurité mondiale. La dernière page de l’épisode nous donne un indice concernant ce à quoi nous sommes en train d’assister.

En réalité, le Doctor Destiny a puisé dans l’énergie d’un cauchemar de Ray Palmer, afin d’y projeter les héros, qui se retrouvent face à des prédécesseurs qui auraient mal tourné. Si le thème de la radicalisation du héros est déjà un peu usé en 1993, associer cette trame aux pouvoirs de cet adversaire classique ravive un peu les couleurs de l’intrigue, qui monte bien pendant quatre épisodes et offre de chouettes séquences. Rien de neuf, rien d’original, mais c’est plutôt bien mené.

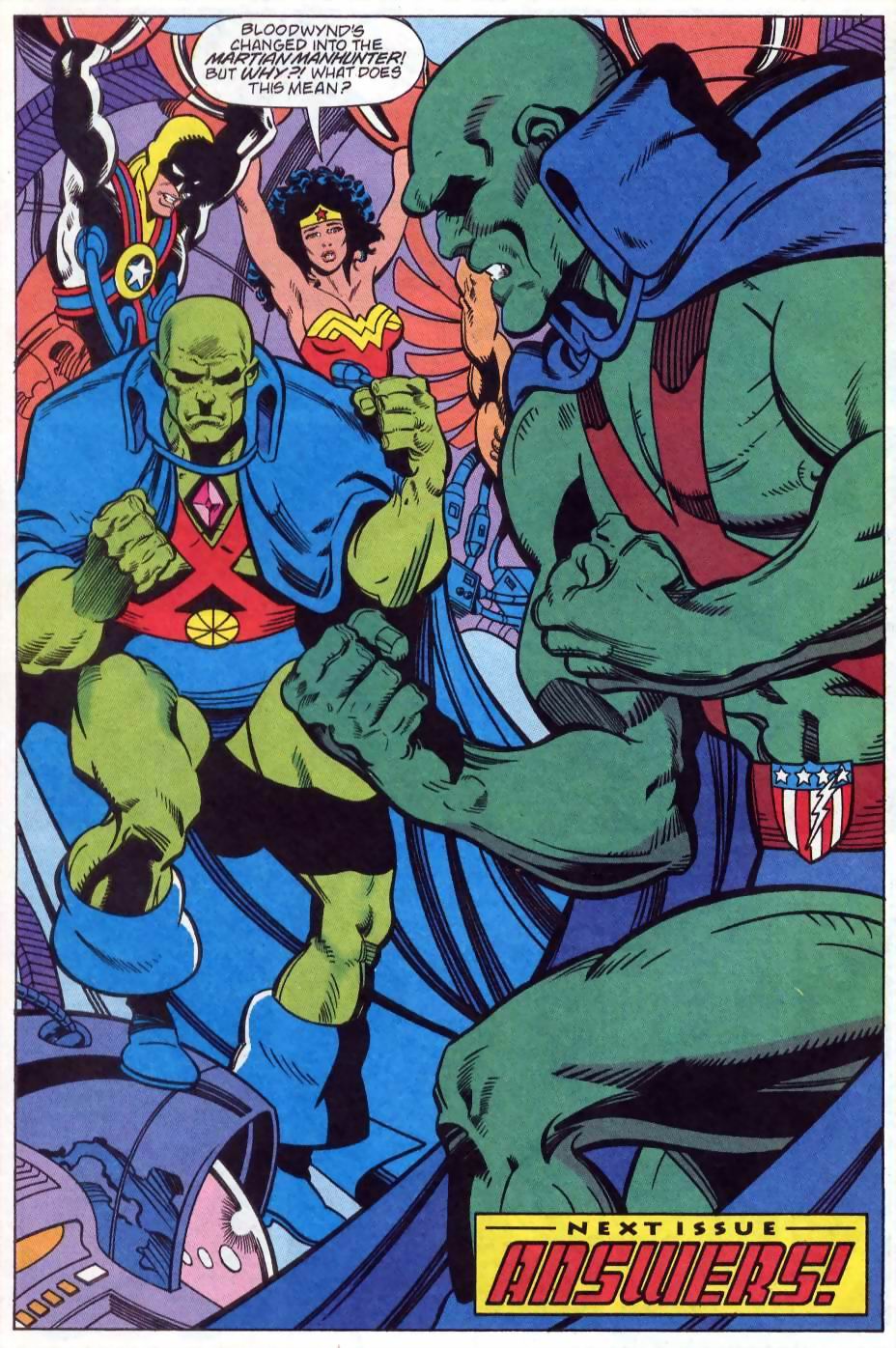

C’est aussi l’occasion de lever un peu le mystère sur le mystérieux Bloodwynd, qui attire les soupçons de beaucoup, y compris de Black Condor. En réalité, il s’agirait de Martian Manhunter, amnésique, ayant « aspiré » les souvenirs de quelqu’un d’autre.

Si l’idée est intéressante, puisqu’elle joue sur des indices répandus dans les épisodes précédents par le scénariste, et si la révélation sert de cliffhanger à l’un des chapitres de « Destiny’s Hand », elle appelle des rebondissements spectaculaires, et une résolution au long cours.

Hélas, Jurgens ne reste guère plus longtemps sur la série, livrant encore deux épisodes dans lesquels il donne la dernière touche à la saga de Bloodwynd. Ce dernier est en fait l’incarnation d’un pouvoir magique invoqué par des esclaves dans les champs de coton, et son ennemi, Rott, en est le verso, le pendant négatif. Au fil d’un flash-back explicatif, les lecteurs apprennent que Rott est parvenu à contrôler J’onn J’onzz, à absorber le véritable Bloodwynd dans une gemme magique, et à faire passer le premier pour le second, dans l’attente d’un être assez puissant pour le libérer du joyau (et il trouve un tel individu en la personne de Ray).

L’ensemble ne manque pas d’idée, les origines de Bloodwynd font de lui un personnage très intéressant (et un détenteur de magie, ce qui fonctionne toujours très bien dans la Ligue), mais le fait qu’un vilain nouveau ait pu à ce point manipuler un héros aussi puissant que le Limier Martien aurait mérité des développements plus conséquents. De même, Jurgens a beaucoup insisté sur les doutes et la méfiance qu’entretiennent certains héros envers le nouveau venu, et tout ceci semble oublié dans ces deux chapitres de conclusion, y compris l’incertitude de Black Condor (peut-être exprimée à l’insistance du responsable éditorial, allez savoir). Tout ceci donne l’impression d’une fin plus courte que ce qui était peut-être prévu.

Le rythme même de ces deux derniers épisodes (la dernière page laisse planer une atmosphère de précipitation) autorise le lecteur à penser que l’affaire est vite conclue. Dommage : Jurgens est meilleur quand il prend son temps, les deux sagas les plus « longues » (trois et quatre chapitres respectivement) offrant un plus grand plaisir de lecture et un véritable souffle. Sa création aurait sans doute mérité une plus longue attention, mais l’auteur est sans doute appelé ailleurs.

Jurgens part, remplacé par Dan Vado, dont nous avons déjà parlé au sujet de sa série The Griffin. Ce dernier va s’intéresser à Ice avant de lancer la série dans une grande saga avec les Extremists, entraînant dans son sillage d’autres séries, et d’autres auteurs, dont Gerard Jones et Mark Waid. Ça fera l’objet de deux tomes de Wonder Woman and Justice League America, et de quelques commentaires à venir bientôt.

Jim

Hop, recyclage éhonté à nouveau, mais c’est l’occasion de revenir sur des choses intéressantes…

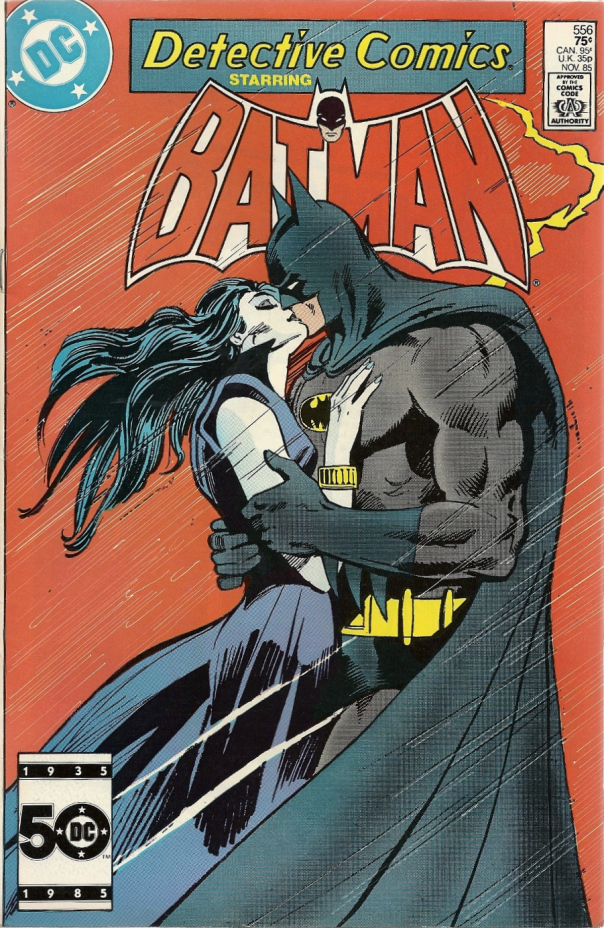

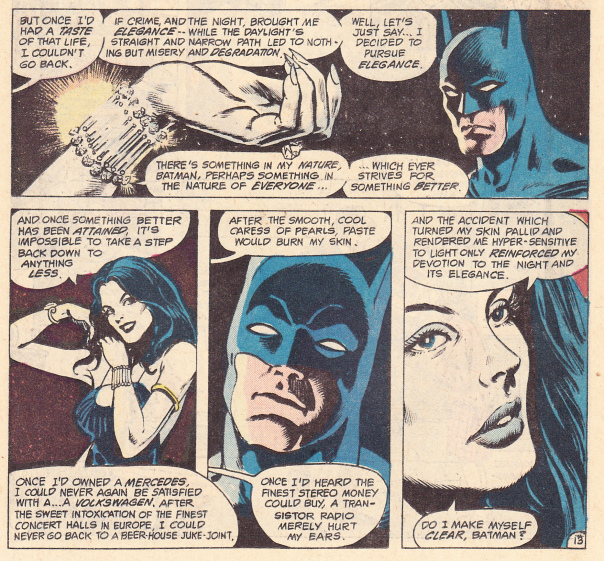

Cette fois-ci, Batman par Gerry Conway.

BATMAN PAR GERRY CONWAY

Polar ou du cochon ?

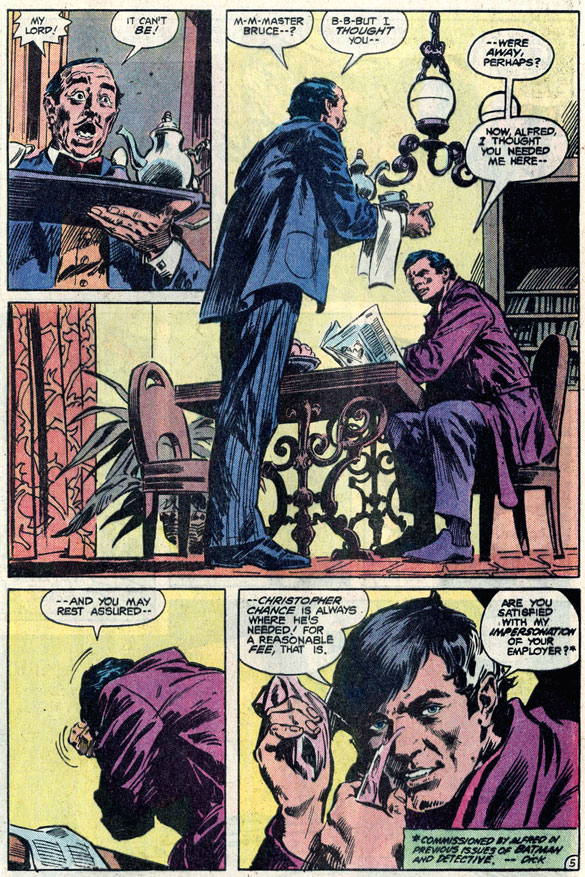

Les hasards d’une vie professionnelle riche en sensations m’ont conduit récemment à me replonger dans des périodes de Batman que je connais assez mal. Et notamment, j’ai été amené à me pencher sur les épisodes écrits par Gerry Conway et Doug Moench.

Dans les années 1970, Marvel a une tête d’avance, en termes de ventes, sur DC. Cela peut s’expliquer par mille raisons, certaines relevant d’une distribution en kiosque aujourd’hui fortement sujette à caution (la constitution d’un marché de l’occasion entraînant un détournement des quantités imprimées vers des réseaux de seconde main, ce qui rendait les titres publiés encore plus difficilement rentables qu’avant). Mais au-delà des différents problèmes structurels d’un marché en pleine mutation (naissance des librairies spécialisées et des boutiques de vente par correspondance…), les éditeurs de chez DC estiment que Marvel fait un boulot plus attractif, et débauchent à qui mieux mieux les scénaristes de la concurrence. C’est ainsi que Steve Englehart est dragué par l’éditeur de Superman et se retrouve à écrire les aventures de Batman et de la Ligue de Justice, dans l’espoir de rééditer l’exploit accompli auprès des Vengeurs ou de Captain America. Et Gerry Conway, quant à lui, est attiré dans les filets de DC pour injecter du soap et du feuilleton.

Conway, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est le scénariste qui a tué Gwen Stacy quand Stan Lee ne regardait pas, et qui fait carrière à la télévision, notamment en travaillant ces dernières années sur des séries de la licence Law & Order . Ses Batman, c’est un peu à mi-chemin entre les deux, à la fois dans la chronologie et dans la tonalité.

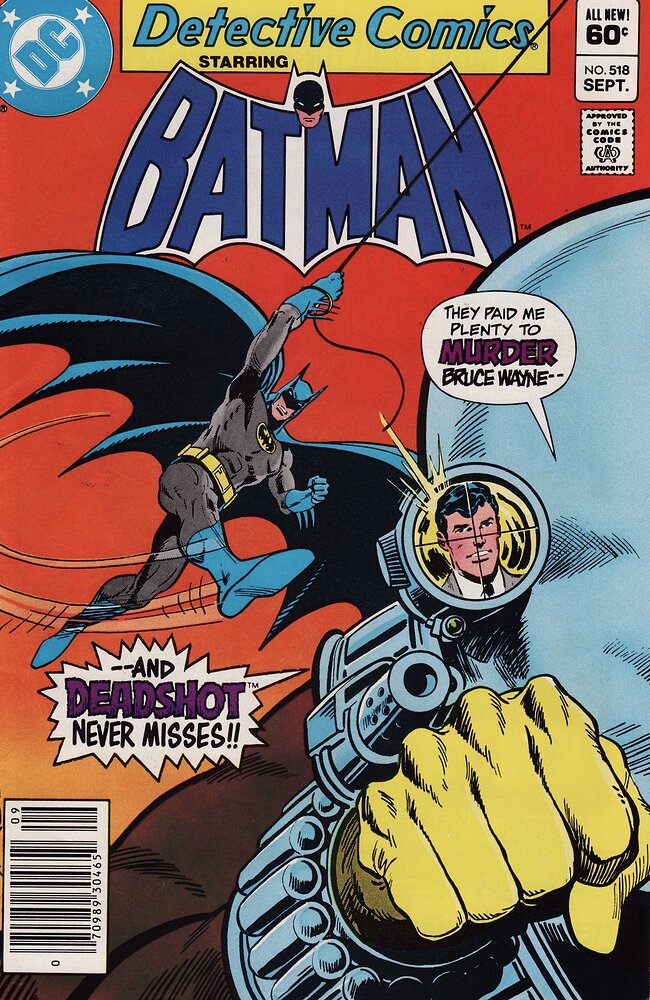

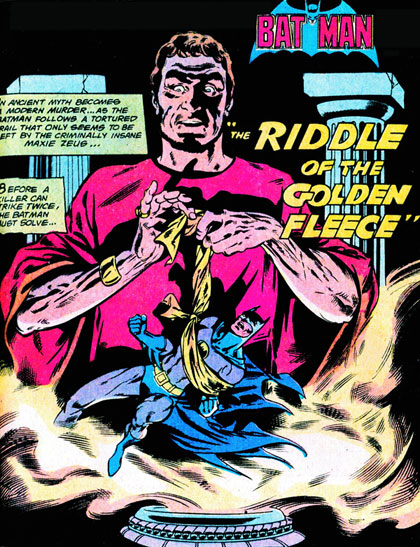

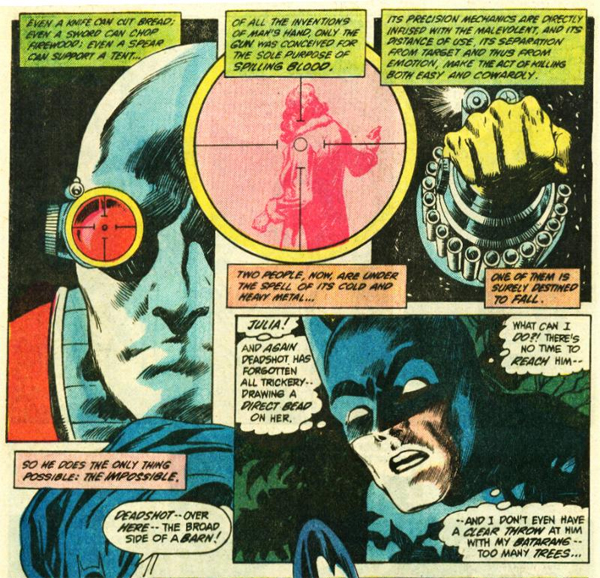

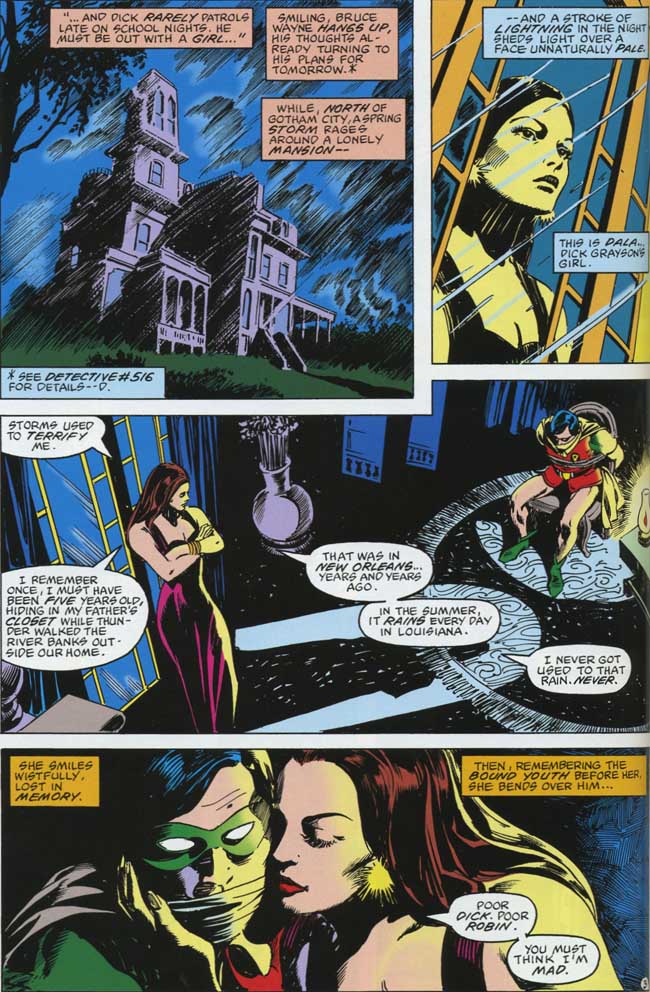

En 1980, Gerry Conway devient le scénariste des aventures de Batman, rédigeant bientôt à la fois Batman et Detective Comics . Cette situation relativement inédite permet donc au scénariste de lancer des intrigues courant sur les deux mensuels, et donc de renforcer le côté feuilleton, en incitant les lecteurs à prendre les deux séries s’ils veulent savourer l’ensemble du récit. Ça tombe bien, c’est pile-poil ce pour quoi il a été embauché.

Le travail de Conway est plutôt de qualité. Il lance plein d’histoires, s’intéressant notamment au passé d’Alfred, à qui il découvre une fille, Julia, née d’une aventure avec Mademoiselle Marie, la célèbre résistante française de l’univers DC. De même, il ramène d’anciens vilains et développe certains personnages hérités de la période Englehart (Rupert Thorne, Hugo Strange…). Enfin, bien conscient qu’il n’est pas aisé de secouer le statu quo autour de Batman, il s’intéresse à Gotham en chroniquant le tourbillon des élections municipales, donnant de plus en plus d’importance à Arthur Reeves et Hamilton Hill, les deux candidats (aussi crapuleux l’un que l’autre, au demeurant).

Il reste quelque deux ans sur le personnage, et son successeur, Doug Moench, poursuit sur sa lancée, rédigeant également les deux séries et proposant des aventures fortement teintées de pulps , sa marque de fabrique. Notamment, il lance une saga ambitieuse où le héros est confronté aux vampires du Moine, et Batman transformé en buveur de sang.

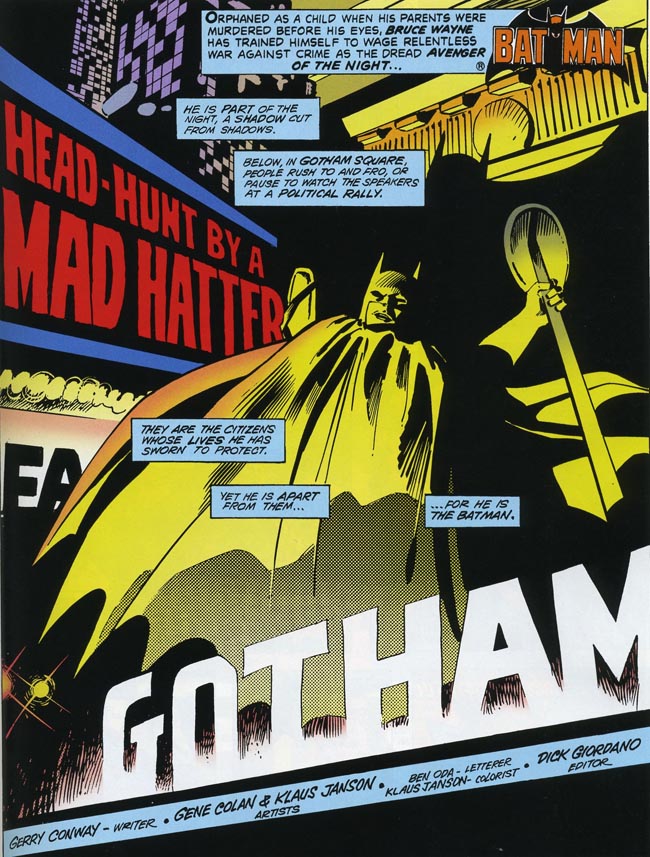

Si la période s’inscrit dans la lignée du travail d’Englehart et Rogers, considéré comme un tournant dans l’histoire de Batman, elle semble un peu éclipsée par les travaux de ces deux auteurs. Pourtant, force est de constater que les prestations de Conway et Moench sont de fort bonne tenue (pour autant qu’on puisse les lire in extenso , ce qui est un autre problème, on y reviendra). Conway, notamment, est sans doute l’un des premiers à envisager durablement Gotham City comme un microcosme foisonnant, un vivier de trognes inoubliables, et pour ainsi dire un personnage à part entière.

Malheureusement, en France, les périodes de Conway et Moench ont souffert de l’incurie de Sagédition. Réputée pour ses traductions télégraphiques compilant phrases non verbales et dialogues incomplets, ainsi que pour ses publications alternant pages couleurs et pages noir & blanc (en dépit de toute logique, même économique), la maison d’édition a pulvérisé ses records personnels dans le cas de cette période injustement mésestimée. Les épisodes sont publiés dans le désordre, piétinant la logique de feuilleton instaurée par Conway (Robin présente Dala à Bruce, mais il la rencontre dans le fascicule VF suivant, Hamilton Hill est élu dans un numéro, mais encore candidat dans l’autre… même les épisodes de Wolfman avec un Two-Face réinséré et guéri sont publiés au petit bonheur la chance, foutant en l’air la tragique rédemption à laquelle l’ancien procureur s’agrippe…).

Certaines sagas sont extirpées pour être publiées dans la collection “Le Justicier” (ainsi des épisodes où Julia rencontre son géniteur…). Ne parlons pas du triangle amoureux entre Bruce Wayne, Vicki Vale et Selina Kyle, dont quelques épisodes font l’objet de l’album “la Rivale”, faisant fi de la montée de tension dans la série. Enfin, de nombreux épisodes sont carrément passés sous silence. Par exemple, la lutte de Batman contre les Vampiri du Moine, où l’arrivée de Killer Croc dans les milieux louches de Gotham, autant de trucs qui n’ont jamais été traduits (même mal) par Sagédition.

En France, Batman, comme d’autres héros DC, a longtemps souffert de l’image d’un personnage immuable, gravé dans le marbre, aux aventures insipides qui se suivent sans cahot. À redécouvrir le travail de Conway et de Moench, on comprend que c’est faux, mais le massacre éditorial orchestré par Sagédition a tout fait pour entretenir cette image erronée.

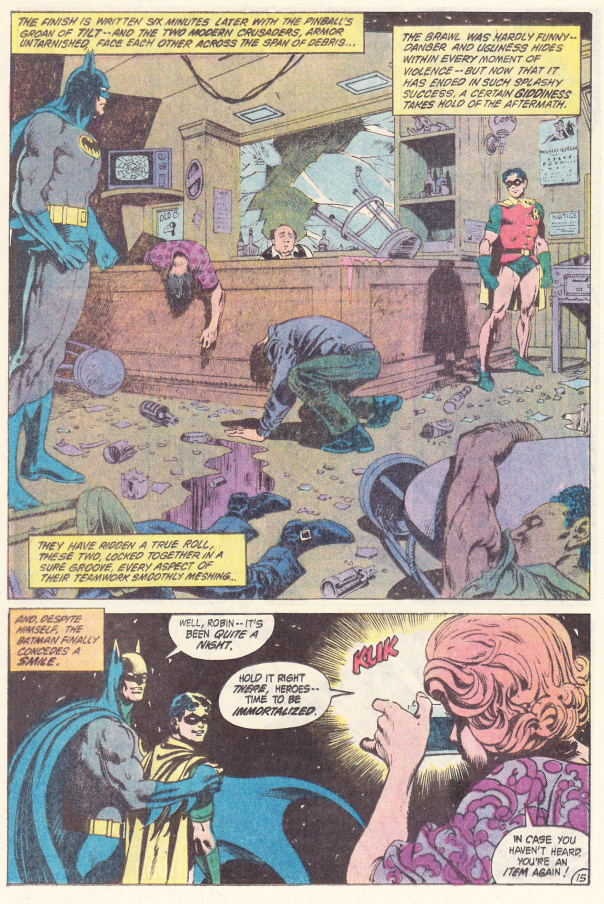

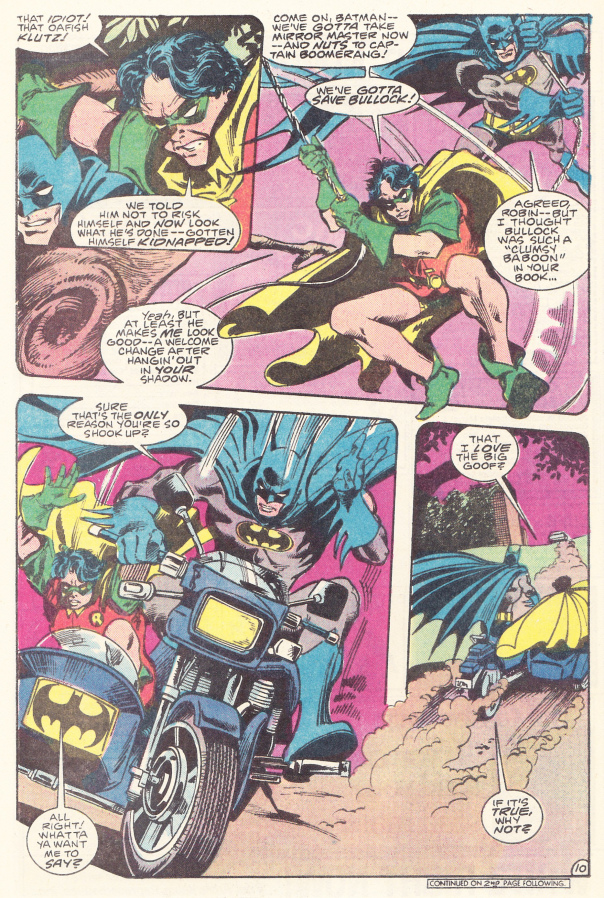

La période de Conway et Moench mérite sérieusement le détour. À la reparcourir, même par bribes, on se rend rapidement compte qu’elle a servi de base au dessin animé sorti au début des années 1990 et orchestré par Paul Dini et Bruce Timm. De fait, les deux auteurs-producteurs ont extirpé de ces numéros une galerie de personnages (Rupert Thorne, Hamilton Hill, Harvey Dent et son épouse, Killer Croc, Harvey Bullock…) qui avaient connu avec Conway et Moench une première voire une seconde jeunesse. Ils leur ont repris également l’idée d’une ville foisonnante où Batman n’est qu’un élément des drames qui s’y jouent, pas le personnage central.

L’importance des épisodes de Conway et Moench peut être appréhendée grâce à des rééditions. Car les scénarios ont été illustrés le plus souvent par des dessinateurs de premier ordre, à savoir Don Newton et Gene Colan, vedettes de compilations récentes. Le premier, décédé en 1984 d’une crise cardiaque, fournit des pages merveilleuses quand il est associé à Dan Adkins, qui lui convient particulièrement. Mais les pages encrées par Alcala ou DeZuniga sont loin d’être hideuses. Comparable au style de John Byrne, vivant, expressif, énergique et ombré, celui de Newton manque peut-être de chaleur, là où Byrne savait faire rire et pleurer ses personnages. Quant à Gene Colan, encré par Klaus Janson ou Dick Giordano, il livre des récits très sombres, crépusculaires, qui conviennent à merveille au Détective de la Nuit.

D’une certaine manière, en alliant politique, mafia, fantastique presque gothique et intrigue policière, Conway et Moench ont préparé le terrain à Frank Miller et à sa redéfinition de Batman, notamment dans Batman: Year One .

Le défaut de la période Conway / Moench, c’est d’être coincée entre la prestation de Steve Englehart et l’électrochoc qui fut celle de Miller. Entre deux monuments, ces épisodes ont été un peu oubliés. Les rééditions récentes, consacrées à Newton et à Colan, devraient en partie réparer ce tort (en partie seulement puisque la structure en feuilleton courant sur les deux séries empêche de publier des sagas au long cours), dans l’attente d’une intégrale des épisodes de Gerry Conway et Doug Moench. Parce qu’ils le valent bien.

Jim

Conway a 3 TPBS…

From legendary comics writer Gerry Conway with illustrattions by fan-favorite artists including Jim Aparo, Carmine Infantino, José Luis García-López and Don Newton, and featuring guest appearances by Superman, Green Lantern, and the whole Bat-family, these classic tales showcase one of the greatest talents ever to write for the Caped Crusader in TALES OF THE BATMAN: GERRY CONWAY.

From the time his first story was published in 1969, GERRY CONWAGerry ConwaYy became one of the most prolific and highly regarded comics writers of the era. He wrote for nearly every character being published at the time, and his original creations—including Firestorm, Steel and Vixen—changed comics history forever. Conway’s work had a profound affect on the legacy of Batman, with his creations Killer Croc and Jason Todd becoming mainstays in the legend of the Dark Knight.

Collects DETECTIVE COMICS 463, 464, 497-499, 501-504, THE BRAVE AND THE BOLD 158, 161, 171-174, BATMAN 295, 305, 306, BATMAN FAMILY 17, MAN-BAT 1 and , WORLD’S FINEST COMICS 250, 269

Tales of the Batman: Gerry Conway Tome 2

From the time his first story was published in 1969, Gerry Conway became one of the most prolific and highly regarded comics writers of the era. He wrote for nearly every character being published at the time, and his original creations—including Firestorm, Steel and Vixen—changed comics history forever. Conway’s work had a profound effect on the legacy of Batman, with his creations Killer Croc and Jason Todd becoming mainstays in the legend of the Dark Knight.

Illustrated by artists including, Gene Colan, Don Newton, Klaus Janson and José Luis García-López and featuring guest appearances by Superman, Man-Bat, and the whole Bat-Family, these classic tales showcase one of the greatest talents ever to write for the Caped Crusader!

Collects Batman #337-346, #348, Detective Comics #505-513, World’s Finest Comics #270.

Tales of the Batman: Gerry Conway Tome 3

In these 1980s tales from BATMAN #349-359 and DETECTIVE COMICS #515-526, the Dark Knight takes on evil with the help of the Human Target, Jason Bard, Batgirl and others and faces the threats of Catwoman, Hugo Strange, Deadshot, Solomon Grundy and more. Plus, it’s the introduction of Killer Croc!

Je n’ai pas beaucoup de trucs dans cette collection. Le recueil de Superman autour de Gil Kane…

Jim

Entre Miller et conway ou Moench y a pas Max Allan Collins aussi? J ai lu et kj ai trouvé chiant…

Je lis par contre tous les TP dés qu ils sortent (enfin dés qu ils sont en promo sur comixology) qui suivent Crisis avec The Dark Knight detective et the Caped Crusader… avec les verions Starlin, Byrne puis Grant et Milligan… j aime beaucoup en général…

Jusqu’au #400, c’est Moench qui écrit (dessiné par Newton) et c’est Len Wein qui supervise.

À la période Miller, c’est Max Allan Collins qui arrive. O’Neil reprend la direction de Batman au #401, écrit par Barbara Kesel, puis il impose Collins pour un diptyque. Il glisse le projet Year One dans les 404 à 407, puis Collins reprend. Mais il ne rencontre pas le succès auprès des lecteurs, et c’est un peu tendu avec O’Neil qui cherche quelque chose de plus sombre.

J’en parle ici :

Jim

c est collins que je voulais dire… y a un TP avec sa prestation et je me suis bien ennuyé…

Voilà la collection dont je parle pour le post crisis, il y a déjé 3 tomes de chaque et les 4eme sont déjà sollicités…

Pour les Detective Comics à partir de 568

Pour les Batman a partir de 417 (sauf Year One, death in family…)

Sur le principe, ce que tu dis de la prestation de Conway (et de Moench, mais j’aime déjà beaucoup Moench ^^) me tente beaucoup. Après, ce que je redoute avec Conway, c’est les plages de récitatifs délivrés avec, simultanément, la parcimonie et la subtilité d’un trente-trois tonnes. Je suis resté traumatisé par des épisodes de Daredevil que Panini avait publiés dans un Marvel Classic il y a quelques années, et qui ont scellé pour moi l’image de Conway comme scénariste le plus inutilement bavard de son époque. Je veux bien qu’il faille en donner au lecteur pour son argent, mais là on est dans un abus d’un autre genre. Et quand je vois les planches postées ci-dessus en guise d’exemples, j’en ai des sueurs froides.

Moi, j’aime bien Conway. Et en comparaison de Thomas, je le trouve léger. Presque gracile et aérien. J’ai traduit pour Urban un cross-over entre Justice League of America (écrit par Conway) et All-Star Squadron (écrit par Thomas), et la différence sautait aux yeux, tant le premier était encore assez fluide à traduire, et le second épais comme un étouffe-chrétien.

Après, j’ai regardé le nombre de feuillets des fichiers de traduction. Les Justice League of America faisaient respectivement 18, 19 et 21 feuillets. Les All-Star Squadron 17 et 19, ce qui laisserait à penser que Thomas est moins bavard. Mais en déroulant les fichiers, j’ai eu l’impression que ses bulles étaient plus longues, que les pavés étaient plus copieux et, dans l’ensemble, que les pages étaient plus grises.

J’ai alors utilisé le décompte automatique des signes. Les épisodes de Conway font entre 19 000 et 22 000 signes. Ceux de Thomas entre 26 000 et 27 000 signes. Il est nettement plus bavard, pour quelqu’un qui, même s’il est plus vieux que son collègue, est grosso modo de la même génération. Mais Thomas place dans la bouche de ses personnages des blagues à rallonge, il rédige des récitatifs à n’en plus finir, et il a du mal à varier la tonalité, allant vers du tout-sérieux ou des traces humoristiques systématiques.

Traduire Thomas, ça me fait encore plus aimer Conway.

Jim

Moi j avoue que je suis pas fan de maniere général de Conway…

J aime bien son Ragnarok sur Thor (celui juste apres Stan Lee qui coupe une histoire avec Ares)… apres je trouve que les sagas sont chiantes avec les jeunes dieux, hildegarde… je sais pas comment j ai continué Thor… je préfère ceux de Wein tiens…

Ses Spidey… y a du bon et du mauvais…

Bref je suis pas trés fans… j aimais pas mal ses Spectacular… mais sans plus…

J ai d ailleurs été surpis quand récemment il avait repris Carnage pour en fair eune chouette série d horreur avec Perkins…

J ai les TP de colan et Newton sur Comixology… (quand c est les soldes vers 5-6€… je prend !) je vais tenter cela avant de prendre les conway si ca me plait…

J’aime beaucoup ses Amazing, même si je lui reproche d’avoir éteint un peu l’humour du personnage (Wolfman l’a fait aussi, mais ça me semble plus sensible chez Conway) et aussi ses Spectacular, qui ont une belle ambiance polar. Le feuilleton qu’il avait monté entre Spectacular et Web fonctionnait bien, à mon goût.

Jim