Science-fiction/action

Long métrage australien

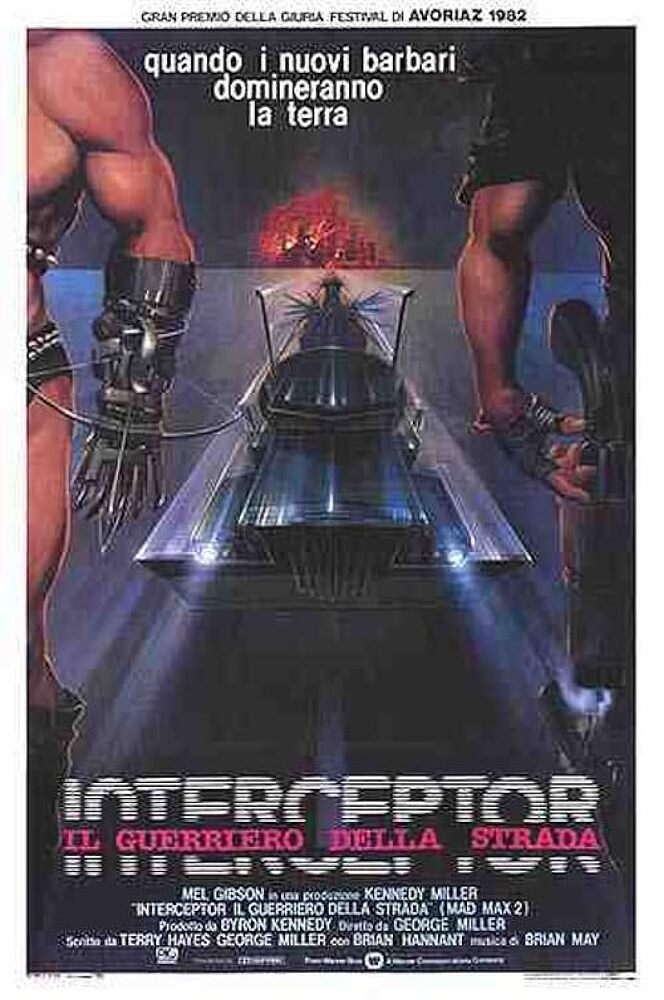

Réalisé par George Miller

Scénarisé par George Miller, Brian Hannant et Terry Hayes

Avec Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston…

Titre original : Mad Max II

Année de production : 1981

Avant la sortie de Fury Road, un p’tit retour aux fondamentaux !

À l’instar des meilleures suites (Le Parrain 2, L’Empire contre-attaque, Aliens, etc…) cet opus est plus ample et ambitieux, se donnant les moyens de ses ambitions, s’imposant d’emblée comme l’oeuvre phare du genre post-apocalyptique/post-nuke (où il reste toujours inégalé).

L’intro s’avère un modèle de mise en place et d’impact, avec son mélange réussi d’images d’archives et de scènes cruciales du précédent, qui pose tout de suite son ambiance avec cette voix off provenant d’un autre âge.

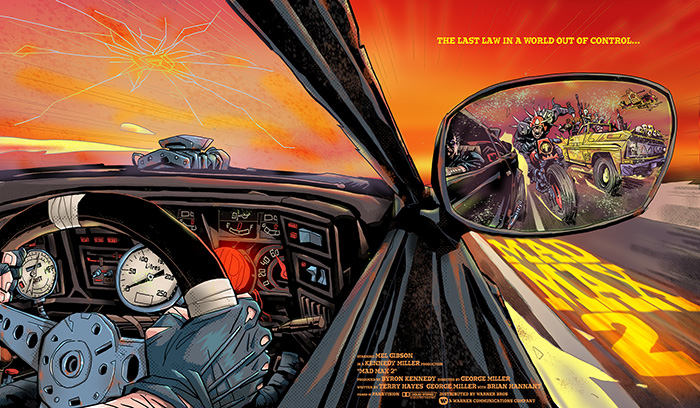

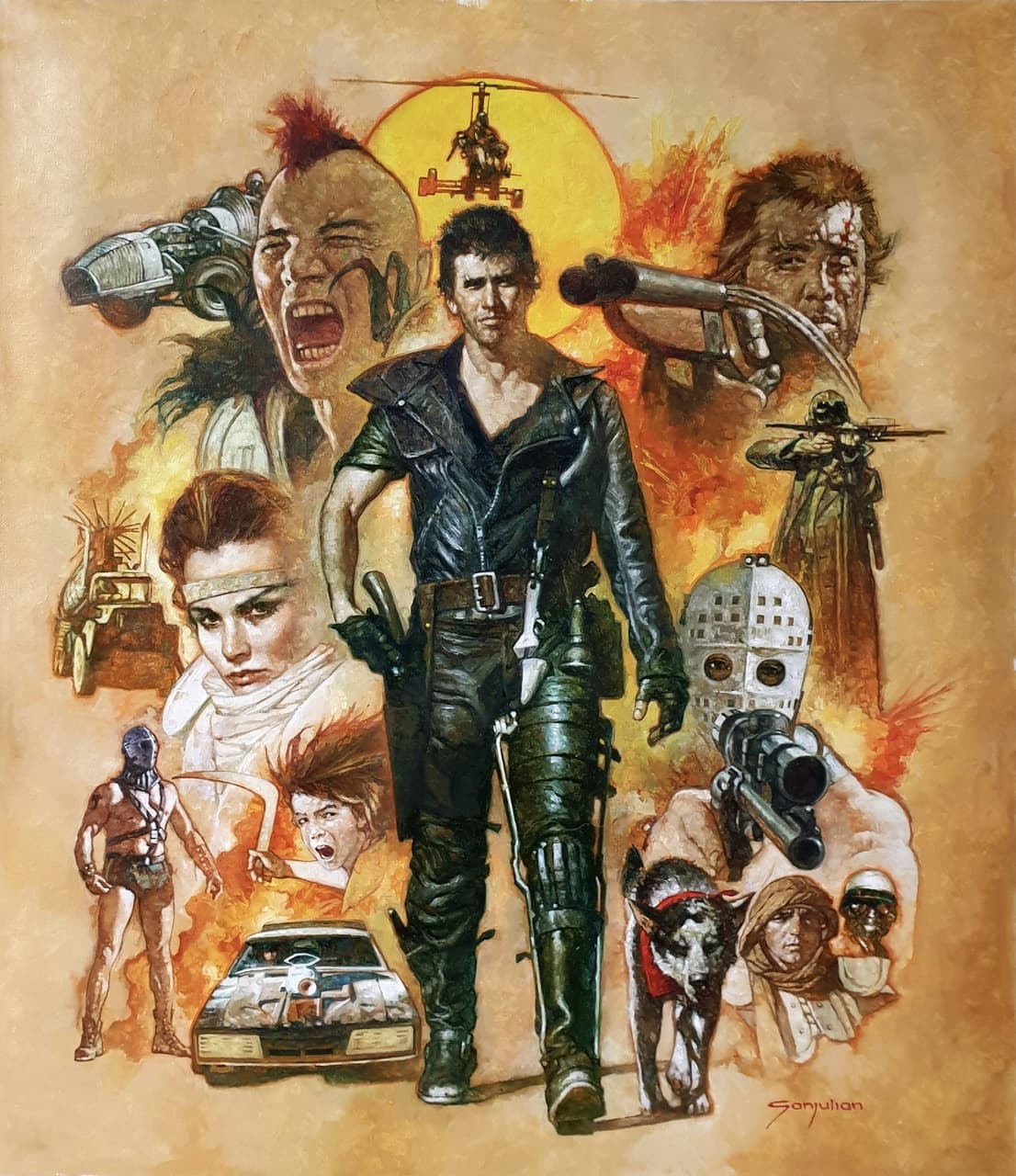

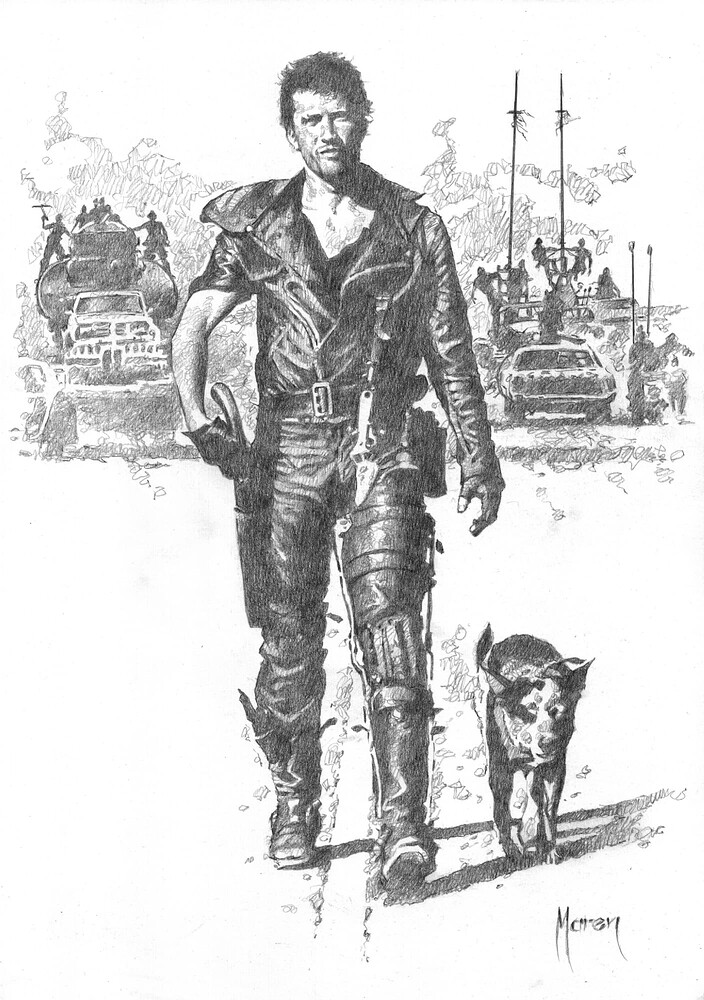

Le film démarre au quart de tour en présentant la situation et en résumant le background du personnage principal, archétype d’anti-héros solitaire, taciturne et mutique (incarné à merveille par Mel Gibson) du même ordre que Snake Plissken, tous deux héritiers de Blondin/l’homme sans nom de Sergio Leone.

Devenu une figure vengeresse à la fin du premier, sa difficile reconstruction commence avec la rencontre d’un groupe de survivants en mauvaise posture (et se poursuivra dans le mal-aimé Au-delà du dôme du tonnerre).

Max devient une figure légendaire presque abstraite, vu à travers le prisme des souvenirs du gamin sauvage qui se révèlera être également le narrateur de l’histoire, donnant à ce récit des allures de fable intemporelle (un aspect accentué par l’influence des écrits de Joseph Campbell sur la figure héroïque).

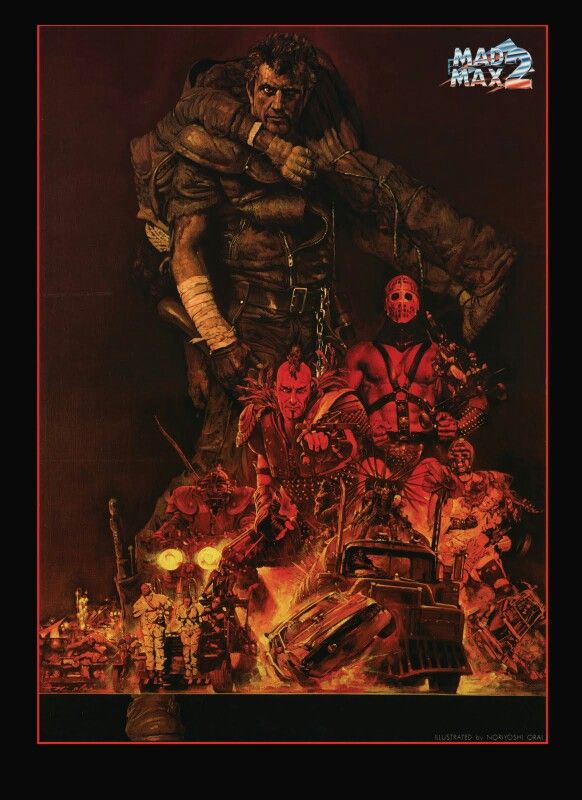

Miller et le scénariste Terry Hayes profitent d’un budget largement plus confortable pour dresser le portrait d’un monde en ruines où la loi du plus fort règne.

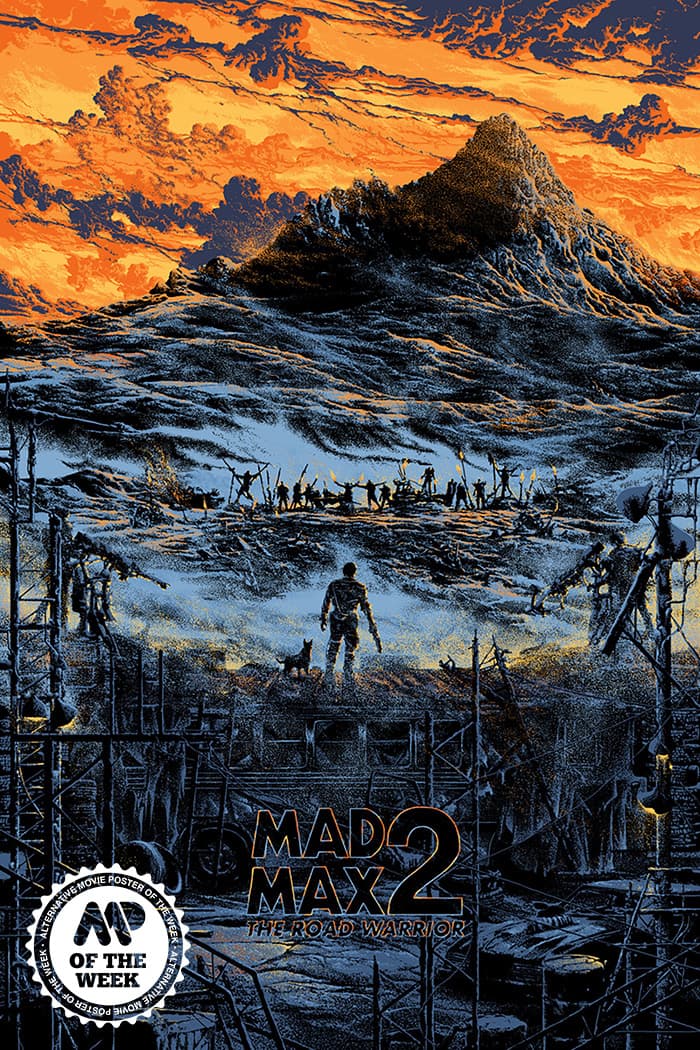

Là où on ne voyait que les prémisses dans le précédent, le monde a définitivement basculé dans le second, tout reste à reconstruire.

La civilisation n’existe plus, l’humanité est fragmentée en petits groupes qui se combattent dans une course non pas à l’armement, mais à la recherche des denrées rares nécessaires à la survie.

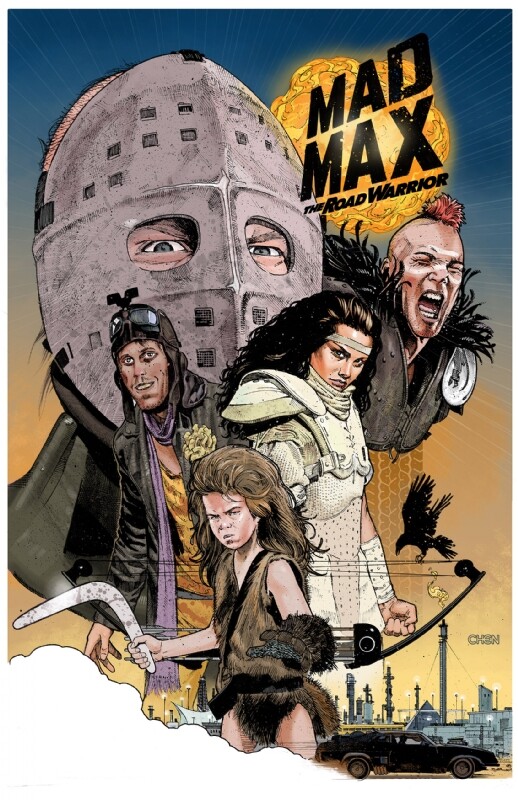

L’intrigue est minimaliste mais hyper efficace, notamment la lutte pour accéder au pétrole de la raffinerie, qui deviendra un fort assiégé pour ses occupants, les indiens et leurs montures étant remplacés par des barbares sanguinaires vêtus de tenues de cuir tendance punks, menés par l’implacable Humungus (au look pour le moins mémorable).

Le supporting cast est également beaucoup plus étoffé, qu’il s’agisse de Pappagallo et sa bande, ou encore le sidekick joué par Bruce Spence qui apporte un peu d’humour salvateur dans cette ambiance pesante.

La réalisation virtuose de Miller imprime la rétine, avec son montage au cordeau et sa gestion du cadre, âpre et nerveux, particulièrement à son aise dans la gestion de l’espace et la représentation d’une violence sèche plus suggérée que véritablement montrée, à quelques exceptions près (le coup du boomerang).

Les courses-poursuites sont tout simplement dantesques, avec ces véhicules aux looks si reconnaissables et au fort pouvoir évocateur, situées dans ces grandes étendues désertiques de l’outback australien qui donnent au film son identité propre, qui a fait date dans la représentation du genre.

Le premier opus est peut être plus intéressant dans son propos avec la montée de la violence dans les deux camps adverses, mais celui-ci compense par son caractère épique et par l’expansion de la mythologie de la saga (ce qui explique en partie qu’il soit le plus populaire de la trilogie).